Ancienne saline de l’empire de Gao, Teghazza est l’une des villes de ce vaste empire noir des Songhaï qui comprenait tous les territoires de la boucle du Niger et une grande partie du Sahara soudanais. Mais, placée très au nord, cette ville d’un très gros rapport, à cause de son commerce de sel, fut bientôt l’objet des convoitises des pachas de Marrakech et, pendant de longues années, ils en réclamèrent la cession à l’askia de Gao. Ce dernier refusa, et à la fin du XVIe siècle, une importante colonne comprenant de l’infanterie, dont une partie armée de mousquets, de la cavalerie, un imposant convoi de plus de mille chameaux et même de l’artillerie, quittait le Maroc sous les ordres du pacha Djouder, un renégat espagnol, pour livrer bataille aux troupes des Songhaï.

La vieille tour de Teghazza n’est plus qu’un

bloc de sel gemme rongé par le vent de sable.La ville de Teghazza fut prise et l’armée marocaine, traversant tout le Sahara, anéantit les guerriers de l’askia à la bataille de Tondibi. C’était la fin de l'empire de Gao, ce fut aussi la fin de la saline car, privée de ses marchés soudanais, elle végéta pendant quelques années, et de nouvelles salines furent créées à Taoudéni où elles sont encore en exploitation.

Les ruines de Teghazza portent encore les traces du siège qu’elle eut à soutenir, et dans les murs de sel nous avons retrouvé boulets de canon et balles de mousquet. Les murs des tours, en effet, et les parties principales des habitations : voûtes, linteaux de portes, marches, etc.., sont faites en briques de sel, le reste des édifices étant formé de briques d’argile cuites au soleil.

Les maisons étaient ornées de motifs géométriques, l’intérieur portait des revêtements de couleur, des portes avec serrures en bois fermaient les entrées qui donnaient sur des courettes. Les toits étaient faits de terrasses de torchis ou bien recouverts de peaux de chameaux. Une vaisselle d’argile grossière : marmites, couscoussiers, plats, etc., était d’un usage courant. Coupes et cruches en faïence vernissée étaient importées du Maroc. Certaines faïences polychromes avaient un décor particulièrement élégant. Les femmes écrasaient le blé, l’orge ou le mil sur des broyeurs de pierre circulaires. Elles portaient des bracelets de verre multicolores et des colliers de perles en verre, en pierre, en coquillage. Les hommes fumaient des pipes d’argile d’origine soudanaise et travaillaient à la mine avec des outils, pics et houes, dont le modèle n’a pas changé et que nous avions vu à Taoudéni. Ainsi, chaque jour, de nouvelles découvertes nous faisaient revivre ces siècles disparus.

Mais plus étonnante encore fut la découverte que nous fîmes plus au Nord, à Tazadite, d’un petit ksar de pierres sèches, avec certaines parties maçonnées, vers lequel convergeait un réseau de foggara, ces conduites d’eau souterraines, longues parfois de plusieurs kilomètres, qui se déversaient ensuite dans des seguia, rigoles de pierres, amenant l’eau dans des jardins.

Ainsi, en plein Sahara, des hommes cultivaient la terre dans un endroit complètement aride aujourd’hui, où les chameaux trouvent difficilement une maigre nourriture.

De même, à une époque plus ancienne, près de 2 000 ans avant Jésus-Christ, les hommes préhistoriques qui taillaient encore la pierre ont connu un Sahara plus habitable, comme nous devions le constater dans la grotte de Chenachane, point d’eau du massif montagneux des Eglabs. Notre itinéraire nous y conduisait après être passé par le poste de Chegga, aux confins de la Mauritanie et du sud marocain, où nous attendait notre ravitaillement en vivres, destiné à remplacer celui que nous avions emporté et qui tirait à sa fin. Ce fut l’occasion d’un pittoresque partage où la farine se mesurait à la cuvette, l’huile au quart de fer blanc réglementaire, etc., sous l’œil amusé du sous-officier et des deux radios qui constituent la seule garnison européenne de ce poste complètement isolé où ne passent que de rares caravanes. Ils nous firent les honneurs de leur petit jardin et, délices, nous eûmes droit chacun à un radis rose obtenu au prix de soins journaliers.

C’est de ce poste, situé au bord de la célèbre falaise du Hank, que nous partîmes pour les Eglabs où nous devions stationner au pied de la grotte, à côté du point d’eau entouré de quelques palmiers nés de dattes tombées du sac d’un caravanier.

Dans la grotte, les fouilles firent apparaître des restes d’habitation : foyers, cendres, charbon de bois, dans lesquels gisaient pêle-mêle outils en pierre, pointes de flèches en silex finement travaillées, perles de collier faites de rondelles d’œufs d’autruche et ossements d’animaux disparus de ces régions, dont un morceau d’ivoire de défense d’éléphant.

Ces animaux disparus, nous devions les retrouver, gravés dans la pierre par un artiste préhistorique inconnu, dans un autre coin des Eglabs : chasseurs armés d’arc et de flèches poursuivant des rhinocéros, des éléphants, autruches, antilopes, bubales à longues cornes, etc., tous les animaux qui s’ébattaient, autrefois, dans un Sahara plus humide.

De nombreux oiseaux, des lézards, des insectes, habitent les falaises de Chenachane, où une source d’eau douce remplit toute l’année une vasque creusée dans le sol. Point d’eau où se rassemblent, les bonnes années – celles où il a plu – les troupeaux de chameaux des Reguibat qui nomadisent dans ces régions.

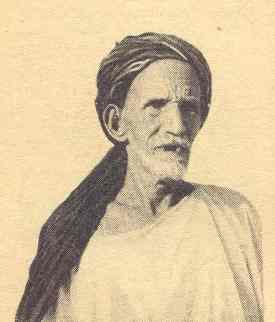

Les Reguibat sont une fraction des Maures, « Hommes bleus » comme les Touareg et comme eux vêtus de cotonnades qui leur cachent la figure et déteignent abondamment sur tout le corps. Hommes robustes qui vivent essentiellement du lait de leurs chamelles et se déplacent à la recherche des pâturages, parcourant parfois des milliers de kilomètres pour trouver où poser leurs tentes.

Montés sur leurs chameaux trapus, emportant un peu de sucre et de thé², de beurre et de blé écrasé, quelques dattes, mangeant rarement de la viande de gazelle ou de chamelon abattu dans les grandes occasions, ils mènent une vie ascétique au milieu des troupeaux de chameaux qui constituent leur seule richesse.

Au point d’eau de Chouikhia, nous en rencontrâmes quelques uns qui venaient de faire une rude étape et n’avaient pas bu depuis deux jours, ce qui ne les empêcha pas de nous offrir le thé fort civilement malgré leur dénuement.

Nous en croisâmes un autre campement quand nous entrâmes dans l’Iguidi, grand erg qui s’étend au nord du massif des Eglabs. Pays de hautes dunes, dont certaines sont presque aussi élevées que la Tour Eiffel, et où, pendant des jours et des jours, nous devions jouer aux montagnes russes à la file indienne, cherchant le puits qui se cache au creux de ces énormes tas de sable où le vent joue du tambour, curieux phénomène de vibration des grains de sable.

L’Iguidi devait nous réserver dans sa partie nord un aspect riant inattendu. Une végétation s’était installée avec, en plus des touffes d’herbes et des petits buissons clairsemés, des fleurs nombreuses : danoun, dont la grappe jaune sortant du sable semble une jacinthe géante ; noged, marguerite jaune en bouquets naturels et bien d’autres fleurs roses, violettes, mauves ou jaunes.

Gazelles, renards des sables, gerboises, petits rongeurs, lézards nombreux, oiseaux, insectes, dont ceux à reflets métalliques qui vivent sur les acacias, serpents et scorpions aussi, toute la faune des petits animaux sahariens s’y était donné rendez-vous.

Le peloton de méharistes traverse l’erg d’Iguidi.Pays de contrastes, le Sahara occidental oppose des déserts de pierres plates comme la main, des chaînes de montagnes de sable, des plateaux rocailleux, des falaises dominant des bas-fonds salés dont la croûte blanche immaculée brille au soleil, des montagnes roses de granit ou bleues de calcaire, des petites vallées avec des arbres et de mornes étendues stériles. Le tout avec démesure, le même paysage se répétant inlassablement sur des centaines de kilomètres qu’il faut grignoter chaque jour à pied ou â chameau, formant le camp chaque soir sur le sol dur, jusqu’au moment où se profile au loin la masse sombre presque noire dans le mirage, des frondaisons de palmiers qui marquent le retour dans les oasis, la vie sédentaire, la foule bigarrée, le bruit, les danses, la poussière, après le calme et l’isolement des grandes étendues.

C’est ainsi qu’à la fin de notre voyage nous retrouvions ces palmeraies dont nous étions partis, long ruban de verdure aligné le long du cours d’un fleuve souterrain dont l’eau qu’on ne voit pas, mais toujours présente, transforme un pays aride en un jardin de palmes.

C’est la fin de l’ascétisme, la détente, mais aussi bientôt le désir impérieux de repartir vers les grands espaces où rien ne limite la vue ni la pensée.

GUY DE BEAUCHÊNE.