Le plus grand désert du monde rend humbles ceux qui s’y rendent, affirme le romancier Louis Gardel, mais il leur donne aussi ce sentiment rare et précieux d’être honorés.C’était à Ghardaïa, en Algérie, il y a bien des années. À l’heure des excursions vers la palmeraie, les guides devant l’hôtel hissaient les touristes sur les petits ânes à sabots de gazelle qu’on appelle partout en Afrique du Nord bourricots. Je revois ma mère à califourchon, accrochée des deux mains au bât de sisal, partagée entre fou rire et frayeur, suppliant avec des cris aigus son ânier de ramener au pas sa monture quand celle-ci était prise de velléités trottinantes. J’avais 10 ans. Je me prétendais cavalier. Je galopais à l’avant-garde dans le lit de l’oued, ne regardant rien autour de moi, tout occupé à m’imaginer jockey, mousquetaire du roi ou je ne sais quel autre personnage piqué dans mes lectures.

À un moment, l’oued fit un coude, j’avais devancé tout le monde, je me retrouvai seul. Mon bourricot, lassé de la course que je lui avais imposée, s’arrêta. Et soudain je vis, je m’en souviens comme d’hier, je perçus par tous mes sens la splendeur de l’oasis. Brusquement, j’étais baigné, traversé corps et âme, empli par cette splendeur, par rien d’autre, comblé : l’air absolument calme et doux, qu’animaient seuls les courants parfumés de menthe verte ; le ciel si imperturbablement bleu que l’idée qu’un nuage pût le traverser était inconcevable, les troncs des dattiers levés dans cet azur ; sous les bouquets de palmes, les régimes de fruits jaunes mûrissant leur abondance au soleil ; plus bas, les amandiers en fleur, les grenadiers ; plus bas encore, sur le sol, les carrés d’orge et de fèves aux feuillages bleutés. Les tourterelles reliaient par des vols courbes ces différents étages de verdure qu’enserraient les flancs des premières dunes. Les battements de leurs ailes étaient autant de soyeuses caresses.La sagesse à portée de la main

Leur roucoulement se mariait au bruit de l’eau glissant dans les rigoles d’irrigation. Et tout près, tout autour, il y avait l’immensité de sable et de pierre, écrin aride de ce morceau de paradis. Pouvait-il exister ailleurs au monde harmonie plus parfaite ? Tout devenait simple : il fallait s’asseoir là, sur une pierre tiède et n’en plus bouger, n’en plus jamais bouger, s’accorder pour la vie à cette paix offerte. Le désert a cette vertu : il met la sagesse à portée de main.

Je n’ai plus 10 ans. Ghardaïa a beaucoup changé : ses habitants, devenus prospères par le contrôle du commerce entre le nord de l’Algérie et les champs pétrolifères du Sud, jaloux de leur propriété, ont clos leurs jardins avec des murs en parpaings. Mais dans chaque oasis du Sahara que j’ai visitée depuis, j’ai éprouvé avec la même immédiate ferveur, à un moment ou à un autre, le sentiment que la halte définitive c’était là qu’il fallait la faire. Tentation éphémère, bien sûr, illusoire. Chaque fois, je suis reparti, j’ai repris mon existence d’Occidental agité. Mais, illusion qu’on garde en soi, qui vous accompagne, certitude qu’il existe ici-bas des retraites où sont compatibles le dépouillement et la beauté, la volupté et l’ascétisme, les aspirations spirituelles et le bien-être physique, bref la vraie vie.

Cependant, comme on sait, le Sahara, hors les oasis, est le contraire d’un vaste jardin d’Eden. Pour sa plus grande part, c’est un monde dur, inhospitalier, inhabitable, un espace brûlant le jour, glacial la nuit, qu’on traverse, tel un océan minéral. De cette réalité là, en opposition absolue à mon extase dans la palmeraie de Ghardaïa, j’ai eu l’expérience quelques années plus tard, lors d’une visite à Hassi Messaoud, où l’on extrait pétrole et gaz. Le vent soufflait en tempête. Les tourbillons de sable empêchaient de distinguer quoi que ce soit à plus de 3 mètres, et surtout la température approchait les 50° C, me dit-on. On m’a conduit à un baraquement. On m’a conseillé de m’allonger et de dormir si je pouvais. Il n’y avait rien d’autre à faire. Le système de climatisation était en panne. En revanche, la douche fonctionnait. Je me suis mis dessous, enroulé dans un drap. Il était censé conserver l’humidité. Mais à peine le robinet fermé, dans les secondes nécessaires pour aller de la douche au lit, il était entièrement sec.Le maître et sa fidèle monture

Le chameau a toujours été l’animal favori des nomades, en raison de

ses qualités bien connues de sobriété, d’endurance et de rapidité

J’ai fait le va-et-vient quatre ou cinq fois puis, découragé et affaibli, je suis resté couché. J’avais l’impression qu’à chaque minute la chaleur augmentait d’un degré. Malgré l’apathie qu’elle provoquait sur mon organisme, j’ai été gagné par une espèce de panique : jusqu’où cela irait-il ? Combien de temps supporterais-je cette fournaise ? C’était intenable. J’aurais donné tout au monde pour être soustrait à cet enfer. Je me jurai que plus jamais je ne reviendrai dans le désert. J’y suis revenu, bien sûr, et à plusieurs reprises j’ai éprouvé de nouveau cette sensation d’intolérable que doit provoquer aussi, j’imagine, le froid extrême des pôles : l’impression physique que le monde où l’on est plongé refuse la vie, que toutes ses forces aveugles n’ont qu’un seul objectif : vous éliminer.

Il ne faut pas exagérer l’opposition entre les délices de l’oasis et l’accablement procuré par les espaces morts. Il est des villages au Sahara où le dénuement des habitants, la saleté, les laideurs du monde moderne font obstacle aux visions romantiques. Les nomades, sédentarisés et contraints à des modes de vie qui leur sont profondément contraires, semblent des personnes déplacées dans leur pays même. Spectacle pitoyable de ces campements de misère, ces existences bricolées, cette clochardisation sans remède. Que faire ? Que peuvent-ils bien faire ? Se révolter contre les mœurs qu’on leur impose et tenter de reprendre leur existence d’errants, pauvres mais libres ? Ou s’adapter ?

Le vieux rêve renouvelé du jardin d’Eden

Au Tchad, le lac Ounianga est bordé de palmiers. Jamais à sec, malgré l’évaporation

importante, il est alimenté par une nappe souterraine. Ainsi se perpétue le mythe de l’Eden.Mais s’adapter à quoi ? Les emplois sont rares, la sécheresse a réduit les surfaces cultivables et les aires de pâturage. Ne nous racontons pas d’histoires : la poussière, les mouches, le pesant ennui, le sentiment de désespérance et d’impuissance sont eux aussi au rendez-vous dans le Sahara. Et ils l’ont toujours été, je crois bien.

Le cafard de l'officier français

J’ai lu des lettres de mon grand-père Gabriel Gardel qui fut l’un des premiers officiers français à servir dans le Grand Sud et dont j’ai fait le héros du roman « Fort Saganne ». Il avoue crûment, bien que fort peu gémisseur de tempérament, qu’au bivouac des semaines durant auprès d’une tribu nomade, il crève littéralement de cafard, d’attente sans but, du sentiment de n’être rien et de ne servir à rien. Le désert est certainement, lorsqu’on y demeure longtemps, une école d’énergie et de dépouillement, mais il y conduit par des chemins rudes qui peuvent briser les plus fragiles et qui en ont d’ailleurs brisé plus d’un. On se perd au Sahara, on s’y égare, physiquement et psychologiquement.

Bien sûr, on s’y trouve aussi, on s’y retrouve, et c’est une expérience magnifique, la raison même qui nourrit l’envie chronique d’y retourner. Le voyageur occasionnel d’aujourd’hui éprouvera sans risque, à dose expérimentale pourrait-on dire, les angoisses et les exaltations que provoque cette nature surdimensionnée : la nuit, lorsque le thé à la menthe vous tient éveillé dans votre sac de couchage, les étoiles du ciel énormes et vertes ; le chaos lunaire des montagnes du Hoggar ; l’étendue de cailloux noirs sur laquelle la Land Rover roule huit heures de suite sans que rien à l’horizon permette d’imaginer autre chose que la poursuite sans fin de cette étendue plane et morne ; la dune immaculée où le vent a effacé toute trace de passage, sur laquelle vous grimpez en Mauritanie, à proximité de l’océan Atlantique, pour découvrir vers l’est le moutonnement des dunes et le vertige qui vous prend alors en pensant qu’il y en a ainsi pour 6 000 kilomètres ; la surprise, comme un cadeau des dieux, d’une étroite vallée où l’eau coule, où les fleurs, les buissons et les arbres poussent à profusion, après avoir longé sur des centaines de kilomètres une barrière rocheuse.

Dans ce Sahara contemporain qui n’est plus celui, mythique, de ses premiers visiteurs européens qu’éblouissaient les grandes façons des seigneurs du désert, Touareg ou Maures, il vous arrivera encore de rencontrer, dans une ville sainte dévorée par le sable ou dans un hameau niché au cœur du tassili des Ajjer, de vieux sages ou des grands gaillards rigolards qui vous inviteront à partager le couscous et le thé, vous enchanteront de leurs récits, de leurs fables, de leurs blagues, vous jaugeront sans vous juger, tenteront de tirer de vous quelque avantage et, s’étant distrait à votre compagnie, vous laisseront sur l’impression qu’ils vous ont grandement honorés.

Ce qui est vrai. Le plus grand désert du monde rend humbles ceux qui s’y rendent mais il leur donne aussi ce sentiment rare et précieux d’être honorés. Il existe une confrérie des amoureux du Sahara, comme il existe une confrérie des fanatiques de la voile. Elle est composée de gens fort divers et dont la passion commune semble obéir à des raisons contradictoires. Tel y cherche la tranquillité, tel les dangers de l’aventure, tel le tête-à-tête avec lui-même, tel l’oubli de soi dans la confrontation avec l’espace immense.

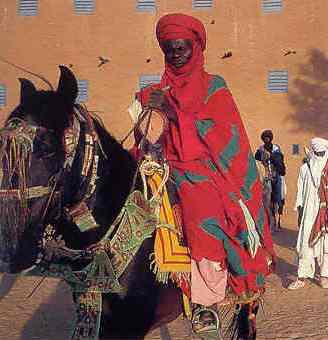

Au cœur du Niger, Agadès résume la féerie

d’un Sahara mystérieux : ici, un garde du sultan.

Pour certains, ce sont les couchers de soleil devant lesquels on se pâme. Pour d’autres, l’épreuve des randonnées pédestres, le nez sur la piste. S’il faut trouver un principe commun, hasardons celui-ci : au désert, comme sur l’océan, je pense, chacun s’éprouve à la fois précaire mais vivant, et précieux de cette précarité, partie infime de l’univers et témoin singulier de son mystère. Et même les moins mystiques peuvent comprendre aisément après deux nuits de bivouac entre Djanet et Tamanrasset, pourquoi c’est dans le désert que sont nées tant de religions. Le Sahara invite aux envolées lyriques. Méfions-nous. Revenons au terrain.

À l’extrême sud-est de la partie algérienne du Sahara, existe un fort qui a longtemps porté le nom de mon grand- père, c’est-à-dire le mien. On l’a débaptisé au moment de l’indépendance mais les gens continuent de dire « à Gardel ». Ils en parlent d’autant plus souvent qu’il y existe deux puits où l’eau est particulièrement bonne. Le fort, construit en terre, part en poussière sous les assauts du vent et, au hasard des années de pluie, la crue de l’oued emporte ce qu’il en reste. On le reconstruit chaque fois un peu différent, et c’est pourtant toujours le même.Le lieu le plus magique d’Afrique

L’accès n’en est pas facile. Je m’y suis rendu deux fois seulement. Mais périodiquement je rencontre des voyageurs qui en reviennent ou qui y sont passés il y a deux, cinq ou dix ans. Ils me racontent ce qu’ils ont vu. Le photographe Raymond Depardon y a acheté de l’essence à des nomades. Un peintre italien y a installé ses toiles plusieurs semaines, ayant décrété que c’était le lieu « le plus magique d’Afrique ».

J’ignore, à l’instant où j’écris, si Fort-Gardel est debout ou en ruine, habité ou vide. Peu importe. Il est mon rêve : un lieu soumis à l’érosion du temps et de la nature, menacé en permanence d’effacement et pourtant toujours là. Comme lui, le Sahara change et se transforme. Comme lui, il est immuable. Du moins tout permet d’espérer qu’il le sera, pour quelques siècles encore. Presque vide d’hommes, immense, aride, il est armé pour résister aux mutations qui bousculent à cadence accélérée le reste de notre monde. La magie du désert, au bout du compte, c’est cela : il tient, il est comme un morceau réel d’éternité.Louis Gardel

Source :

N° 178 - Décembre 1993