LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Le Saharien n° 156– 1er trimestre 2001

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

SOUVENIRS

AUTOUR DE THÉODORE MONOD

J’ai, pour le professeur Monod, admiration et reconnaissance. Admiration pour l'immense savant qu'il a été, dominant une foule de disciplines, dont la mienne, la préhistoire, où il a fait œuvre de pionnier en Afrique de l'Ouest. Reconnaissance pour l'accueil qu'il m'a réservé dès mon arrivée à Dakar, en janvier 1964, m'incitant déjà, alors que je portais l'uniforme du conscrit, à m'intéresser au peuplement le plus ancien de la presqu'île du Cap-Vert et me donnant de précieux conseils. Si je suis entré à l'IFAN (alors Institut Français d'Afrique Noire) deux mois après qu'il ait quitté la direction de ce superbe organisme créé par lui un quart de siècle auparavant, et si mon contrat a été signé par son successeur, le professeur Vincent Monteil, j'ai toujours considéré que c'est à Théodore Monod que je devais mon orientation et ma carrière de chercheur africaniste. Il m'a d'ailleurs fait l'honneur, alors qu'il n'était pas membre du jury, d'assister à ma soutenance de thèse, en 1972 à la Sorbonne, car, m'avait-il dit, « le sujet l'intéressait » : il s'agissait de la première thèse concernant spécifiquement la préhistoire sénégalaise.

Je n'ai pas été témoin de tout ce que je vais relater ici, mais Théodore Monod a laissé une telle empreinte que j'ai pu recueillir, auprès de ses collaborateurs, des anecdotes et des traits qui révèlent les multiples facettes du personnage. J'ai, en particulier, côtoyé pendant dix ans Raymond Guitat, affecté d'abord au service général de l'Institut, puis en 1965, après le départ du professeur Monod, (« Théo » comme il le surnommait affectueusement), au département d'Archéologie- Préhistoire. C'est surtout à lui que je dois mes informations. D'autant que Guitat a souvent accompagné son chef dans ses missions transsahariennes, et qu'il soutenait qu'il existait deux Monod : le professeur dans son bureau ou son laboratoire, et le chercheur sur le terrain... Voici donc, au fil de la plume, quelques souvenirs recueillis au gré des rencontres et des conversations.

Monod avait, à l'IFAN, un emploi du temps bien organisé. Quand il n'était pas sur le terrain, il s'occupait le matin d'administration, recevait ses collaborateurs et ses collègues, traitait les affaires courantes. L'après-midi, il faisait ses recherches et l'on ne devait le déranger sous aucun prétexte. Un jour, un chercheur dont j'ai oublié le nom, mais de la pointure d'un prix Nobel d'après ce que j'ai retenu, a été de passage à Dakar quelques heures dans l'après-midi et a souhaité le voir. Devant la dimension du personnage, les consignes ont été transgressées et on l'a introduit dans le bureau directorial. Monod s'est levé, a serré la main de son visiteur, l'a fait asseoir sans dire un mot. Le visiteur a parlé, cinq ou dix minutes... Monod n'a pas desserré les lèvres. À la fin, il s'est levé pour prendre congé, Monod l'a salué et s'est rassis, les yeux fixés sur des documents épars sur son bureau.

Cette anecdote un peu caricaturale résume l'attitude du savant à l'égard d'activités qu’il qualifiait de « chronophages » : il fallait les encadrer, et les empêcher de déborder sur le seul travail qui compte, le travail scientifique.

Remarquant que Monod, à qui il avait rendu visite, consultait sa montre toutes les cinq minutes, l'historien Michael Crowder l’avait surnommé « Le Lapin Blanc », en référence au White Rabbit de Lewis Carroll qui passe son temps à regarder sa montre en répétant : « Je suis en retard ! Je suis en retard ! » (c’est Monod lui-même qui a raconté l'histoire, assez fier d'avoir intégré, sous forme d'un animal sympathique, la mythologie anglaise...)

Je me souviens avoir relevé sur le recto d'une page d'agenda au verso de laquelle il avait adressé un message à Raymond Mauny, mon prédécesseur au département d'Archéologie-Préhistoire :

15 h : crabes

21 h :promenade Yoff avec Béatrice (sa fille)

Monod accordait peu d’importance aux nourritures terrestres ; une rumeur propagée par les mauvaises langues laissait entendre que les Dakarois invités chez le directeur de l’IFAN se divisaient en deux fractions d’importance sensiblement égale : ceux qui prenaient un solide en-cas avant de se rendre à l'invitation, et ceux qui le préparaient pour après... S’inscrivant en faux, le doyen René Dars garde un excellent souvenir des agapes auxquelles il a été convié, et en particulier de la réception d’avril 1952, lorsque Théodore Monod a fêté son demi-siècle. À la fin du repas, il a étonné ses convives et démontré une souplesse étonnante en sautant à pieds joints, en avant et en arrière, par-dessus une canne qu'il tenait horizontalement, à bout de bras.

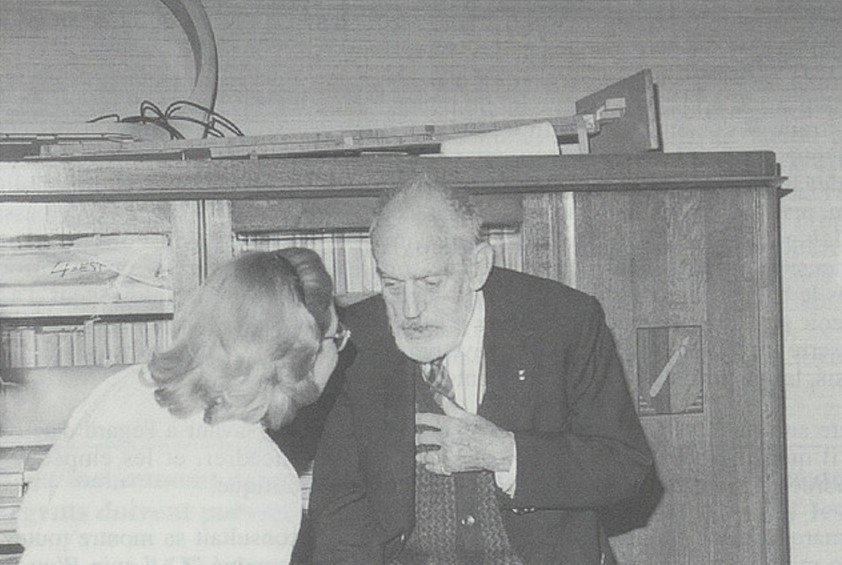

Soirée Île-de-France du 19 novembre 1986. François -Xavier Pelletier, le conférencier, traite « Les hommes qui cueillent la vie » - 17 mois chez les Imragen.

Maryse Duchier interroge le Professeur. Tous ceux qui venaient au 20, rue Eugène Flachat reconnaîtront le mobilier. Photo Jacques Boilley.

Le tempérament de Monod, fondateur du plus ancien organisme de recherche implanté en Afrique francophone, est révélé par certains documents administratifs. Nous recopions ici la note de service n° 1548 / IFAN / DIR du 16 mai 1959, sans ajouter de commentaire à son humour caustique.Je crois devoir attirer l’attention des collaborateurs de l’IFAN sur l’avantage, pour ne pas dire la nécessité, d’éviter dans les rédactions de lettres, etc., non seulement bien entendu les fautes de français mais même les locutions qui, sans être toujours grammaticalement incorrectes, sont une concession bien inutile, et qu'il faut laisser à d'autres, aux jargons du journal, du sport, de la radio, du film ou de l'épicerie.

Il faut donc, par exemple, renoncer aux trois expressions devenues si chères aujourd’hui à l’éloquence publique et au journal : « sur le plan... », « dans le cadre... » et le désopilant « sous le signe... » (à réserver aux seules allusions au zodiaque) et, bien entendu, à l’envahissant mais inutile « contacter », à l'incorrect « dans le but... » e tutti quanti dont le moindre petit manuel de français correct fournirait, au besoin, une liste aussi ample qu’affligeante.

Certains s'efforcent d'écrire en français, et y parviennent. Je souhaiterais que tous en fassent autant, même dans la correspondance avec les bureaux ou les fournisseurs, qui sans en revenir, bien sûr, aux styles fleuris des chancelleries abbassides doit refuser le formulaire commercial quand ce dernier trahit la langue française, qui mérite à coup sûr plus de respect.

Et puis, naturellement : noblesse oblige...

Signé : Th. Monod

Monod, en vrai disciple de Saint Thomas, ne croyait que ce qu’il voyait. En voici une preuve. Dans le manuscrit de son ouvrage sur l’île d’Arguin, paru en 1983, il avait écrit que l’amiral hollandais Michiel de Ruyter y avait fait escale avant de continuer plus au sud pour reprendre Gorée aux Anglais. L’historien et archéologue Guy Thilmans lui a fait remarquer que c’était inexact. « Et qu’est-ce qui vous permet de dire ça ? » demanda Monod avec une certaine brusquerie, l’œil inquisiteur. Son interlocuteur lui expliqua que l’on possède le journal de bord de l’amiral et, ce qui est rarissime, quatre autres journaux de navires de l’escadre : aucun ne mentionne un arrêt devant Arguin. Monod a demandé à voir les textes originaux et, bien que ne connaissant pas le néerlandais, sa maîtrise de l’allemand lui a permis de vérifier les dires de son interlocuteur. Cela a pris une bonne matinée. Beau joueur, il mentionnera l’aide apportée par le chercheur belge dans la préface de son ouvrage.

Sur le terrain, Monod était un personnage haut en couleur ; la télévision a popularisé l’image d’un savant que les Maures surnommaient El Majnoun (« le Fou » en arabe, sans connotation péjorative) allant, avec ses chameaux, rechercher une météorite perdue quelque part dans les sables de Mauritanie. On peut ajouter que Monod cultivait son personnage, et je tiens de Guitat que, de retour de mission, il arrêtait son véhicule aux portes de Dakar afin de revêtir sa tenue de méhariste et rentrer à l’IFAN en vrai saharien. J’ai d’ailleurs été témoin d’une étonnante rencontre dans l’Adrar mauritanien, un jour de décembre 1967 : les participants au VI° Congrès Panafricain de Préhistoire, juchés sur trois camions de l'armée mauritanienne, sont littéralement « tombés », en milieu de journée, sur une modeste caravane de deux chameaux. L’un était tiré par le fidèle Mokhtar Ould Bontemps, son guide attitré depuis trente ans, et l’autre par un beidane en seroual et chéchia qui n’était autre que Monod... Accolades, photos, puis on propose de faire monter le marcheur dans un des camions pour atteindre le bivouac du soir. Pas question, la caravane va poursuivre son cheminement vers El Beyed et, au réveil, une petite guitoune a été plantée à côté des grandes tentes militaires : c'est celle du Professeur, parvenu au camp au milieu de la nuit !

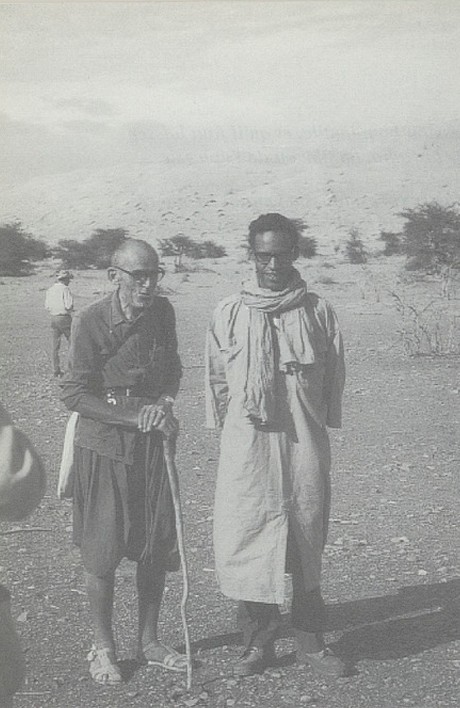

À Tazazmout (Adrar mauritanien), Monod et Mohamed Ould Daddah, frère cadet du première président de la R.I.M.,

qui dirigeait l’excursion du 5° Congrès Panafricain de préhistoire. 14.12.1967.

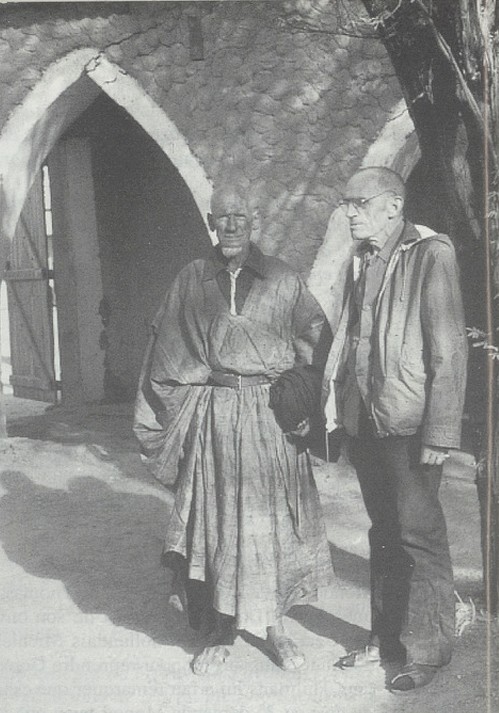

À la base IFAN d’Atar : Monod et Mohamed ould Bontemps, son guide préféré. 21 décembre 1973.

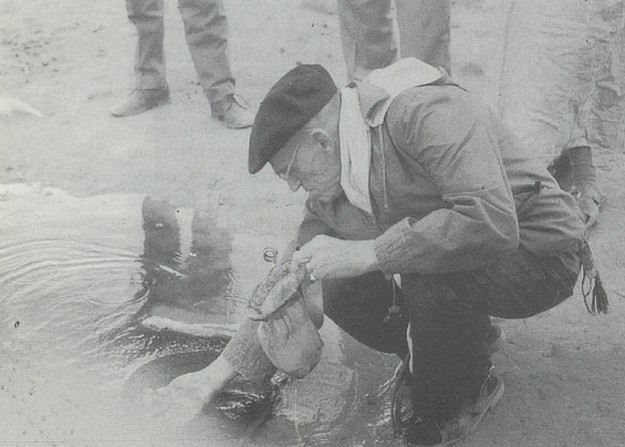

À Ten Rharada, près d’Atar : Monod prélève. 21 décembre 1973. Photos Cyr DescampsDans son cher Sahara, c’est donc un autre Monod qui se révèle. Par sa tenue d’abord, nous venons d’en parler. Par ses propos également, et Monod, sur le terrain, pratiquait un langage vert ne s’encombrant pas de fioritures. Peut-on parler de défoulement ? H.J. Hugot me disait sa surprise d’entendre tant de gros mots prononcés par un grand savant. Je tiens de René Dars, à l’époque géologue de la France d’Outre-Mer, le récit d’une vive discussion entre Monod et des géologues pétroliers venus étudier les formations tabulaires de l’Adrar mauritanien. En montrant une butte-témoin haut perchée, Monod s’exclame : « Que le diable m’enc... si ce n’est pas du Dévonien fossilifère ! » Une fois la butte escaladée, il a bien fallu constater qu’il ne s'agissait pas de la formation prédite. Plusieurs années après, Monod l’a rassuré : le diable n’avait jamais touché le gain de son pari...

Autre anecdote ayant trait aux recherches physiologiques auxquelles s’est livré le Professeur dans ses méharées au long cours. Il notait soigneusement, au moyen d’un verre gradué, les quantités d’eau qu’il buvait, et celles d’un liquide plus odorant qu’il rendait à la nature. Un détail ne figure pas dans ses écrits, à savoir que le verre mesureur était le même...

Monod considérait que les chercheurs ne devaient pas faire de collections dans leur spécialité, tous les objets recueillis devant revenir à l’Institut. Lui-même a appliqué avec rigueur cette règle. Guitat, qui l’aidait à faire ses bagages lors de son départ définitif de l’IFAN, a été témoin d’une scène de ménage qu’il nous a racontée. Son épouse était en train d’emballer un objet lithique oblong, un magnifique biface... « Voleuse ! » lui aurait dit Monod. « Mais, Théodore, tu sais bien que c’est le président Mokhtar Ould Daddah qui nous l’a donné », implorait Olga, peu décidée à se séparer de ce souvenir. Le savant a été inflexible et l’objet a rejoint les collections du département d’Archéologie-Préhistoire.

Terminons sur un souvenir qui redonne la parole à Raymond Guitat. Monod avait été le premier, juste avant la déclaration de guerre de 1939, à faire des fouilles dans les amas coquilliers du littoral sénégalais, plus précisément à Dioron Boundaw dans le delta du Saloum, et à déceler leur origine anthropique. Il avait consigné ses observations dans un court article des Notes Africaines intitulé « De fameux mangeurs de coquilles ». Reprenant les recherches dans les années 70, j’ai fait remarquer à Guitat que le terme de coquille était impropre, et que les hommes mangeaient plus volontiers des coquillages... « On ne corrige pas Monsieur Monod ! » a répliqué, péremptoire, le fidèle collaborateur. Il avait raison : le jeu consistant à chercher la petite bête ou la coquille - au sens typographique du terme - trouve vite ses limites en présence d'un géant.

Le 22 novembre 2000, au terme d’une vie exceptionnellement bien remplie couvrant, à deux ans près, tout le XXe siècle, Théodore Monod est passé sur l’autre rive selon le verset évangélique (Marc, IV, 35) qu’il aimait citer. On sait qu’épisodiquement des vents du sud chargés de particules minérales traversent la Méditerranée. Que la terre de France, mêlée aux poussières de son cher Sahara, lui soit légère !

Cyr DESCAMPS

Docteur en Préhistoire, maître de conférences à l'Université de Perpignan,

chercheur à TIFAN (1965-1982)Nota bene : En décembre 1997, dans le n° 194 des Notes Africaines, publié par l’IFAN-Cheikh Anta Diop de Dakar, et consacré à un hommage à Théodore Monod pour son 95ème anniversaire, j’avais donné une contribution intitulée « Les petits côtés d'un grand homme ». Suite à de nouvelles informations, j’avais demandé des ajouts et corrections à mon texte mais ceux-ci n’ont pas été pris en compte. C’est donc la version définitive que l’on trouvera ici, avec un titre en forme de clin d’œil : Monod a lui-même publié à plusieurs reprises des articles rassemblant des anecdotes (Autour du chevalier de Bouffiers, Autour du naufrage de la Méduse...)

•

APRÈS 98 ANS D’UNE VIE BIEN REMPLIE,

IL EST PARTI NOTRE AMI, VERS L’AUTRE RIVENul doute qu’il explorera ce nouveau continent comme il l’a fait pour l’Afrique. C’est en effet à ce continent qu’il avait réservé sa prédilection : « Un continent par vie » était sa devise mais malgré cette restriction il disait avoir encore pour deux cents ans de travail, car il s’intéressait avec un égal bonheur à des disciplines fort variées.

Je connaissais Théodore Monod depuis longtemps mais ce n’est que depuis 1993 que j’ai eu le privilège de le côtoyer et de l’accompagner dans un certain nombre de voyages.

C’était le naturaliste dans toute l’acception du terme, curieux de tout mais s’intéressant aussi à tout avec un professionnalisme que l’on ne rencontre que très rarement : à parcourir l’Afrique, il a découvert de nombreuses nouvelles espèces et, lorsque l’on fait la liste des plantes et des animaux qui ont été nommés en son honneur, on arrive à 164 espèces et à 10 genres nouveaux.

C’était aussi un lettré, possédant comme personne une culture encyclopédique et faisant de Shakespeare son livre de chevet.

C’était l’historien qui, défrichant des documents, souvent anciens - comme celui en vieux portugais qu’il avait analysé pour écrire son gros ouvrage sur le banc d’Arguin et la Côte africaine - avait étudié l’exploration de l’Afrique, qu’il nous racontait avec tous les détails, les soirs de campement au désert Libyque.

C’était l’humaniste qui déplorait la mauvaise conduite de l’humanité, la souffrance que les hommes imposaient aux animaux et, d’une façon générale, la cruauté dans la nature. Il faisait partie d’un très grand nombre de sociétés à caractère humanitaire qu’il avait souvent incité à créer ou crées lui-même.

C’était enfin un croyant, imprégné de la Bible et de l’Évangile, qui a toute sa vie essayé de vivre sa foi et d’en témoigner ; un grand œcuméniste aussi que rappelle son blason.

Mais parlons des explorations auxquelles j’ai eu le plaisir de participer et d’abord au désert Libyque. Alors que les Anglais, et d’autres Européens comme le comte hongrois Laszlo de Almasy (personnage véridique mais dont le film « Le Patient anglais » retrace une vie fort éloignée de la réalité), étudiaient ce désert depuis longtemps il a fallu attendre 1980 pour qu’un Français s’y intéresse ; et c’était Théodore Monod, l’homme de tous les challenges.

Il avait été auparavant médiatisé par ses travaux de recherche de la météorite de Chinguetti et il s’étonnait toujours que le capitaine Gaston Ripert pourtant de formation naturaliste aie pu se méprendre au point de confondre un massif de grès ferrugineux de cent mètres de long et de quarante mètres de hauteur avec une météorite.

Dans la Grande Mer de Sable du désert Libyque, c’était d’abord l’énigme de ce verre, vieux de 28 millions d’années qu’il voulait résoudre. Grâce à lui, les laboratoires français se sont enfin intéressés à ce mystérieux produit de la nature. Si malgré 200 études scientifiques et un congrès tenu à Bologne consacré à ce verre et présidé par Théodore Monod, il reste encore quelques zones d’ombre dans la genèse de ce matériau, c’est que l’on n’arrive pas à s’expliquer pourquoi nulle part ailleurs au monde, on ne trouve rien d’équivalent.

Il voulait enfin faire l’inventaire de la flore du Gilf Kebir, plateau gréseux à flore relictuelle car ailleurs, dans la Grande Mer de Sable qui le jouxte, on ne trouvera aucune plante, aucune vie.

Et puis il y avait Zerzura, cette oasis dont tout le monde parle mais que personne n’a jamais réussi à retrouver

Et enfin l’armée de Cambyse : 50 000 hommes disparus corps et bien.

Au Tibesti c’était une fleur que nous cherchions, la Monodiella flexuosa qu’il avait découverte en 1940 et que nous voulions absolument retrouver, car plusieurs laboratoires souhaitaient reprendre des études sur cette plante. Nous avons retrouvé le site, mais la fleur n’était pas au rendez-vous.

Chaque voyage était minutieusement préparé : Théodore Monod était toujours accompagné de son cartable en cuir brun bourré à craquer de tous les ouvrages qu’il voulait avoir à sa disposition ou qu’il voulait nous faire connaître, cartable dont il ne se séparait jamais.

La journée se passait à progresser, à observer, à échantillonner et, arrivé à l’étape, tout était répertorié et souvent identifié. Tous ses compagnons de voyage attendaient le soir avec impatience, car Théodore Monod avait toujours un sujet de circonstance à proposer : l’exploration de la côte occidentale d’Afrique, le naufrage de la Méduse, le voyage du Major Laing, sur lequel il a écrit un ouvrage et qui l’a amené à faire des recherches en Angleterre et en Turquie, mais aussi la formation des dunes, l’adaptation des plantes ou des animaux au désert, etc. Lorsque parmi ses compagnons il y avait des Français et des Allemands, bien que connaissant la langue de ces derniers, il préférait tout de même parler français et me demandait de traduire ses récits en allemand, quitte à me reprendre si j’oubliais un détail ou cherchais un mot.

Si Théodore Monod voyait suffisamment bien pour pouvoir se diriger seul, il lui était impossible de lire ; nous profitions donc de ces voyages pour lui faire la lecture des textes qui l’intéressaient. Mais il était servi par une mémoire extraordinaire ce qui lui permettait de parler pendant des heures sans notes, sans se reprendre, sans bafouiller.

Il a fallu cet accident cérébral pour progressivement mettre fin à cette vitalité extraordinaire. Pendant très longtemps il était parfaitement présent et s’est intéressé en détail au voyage que j’ai conduit à sa place en février 2000 au désert Libyque. Mais, très fatigué, sa vie s’est progressivement ralentie et s’est terminée le 22 novembre à 7 heures du matin, alors que je partais remettre à l’éditeur, l’épreuve définitive du livre sur Zerzura auquel il tenait beaucoup.

Théodore Monod a maintenant atteint le sommet de la montagne mais il reste présent dans nos cœurs et par ses nombreux écrits.

EDMOND D

Géophysicien, ancien directeur Recherche

et Développement de Floépétrol, filiale de Schlumberger