Bulletin de Liaison Saharienne n° 44 de Décembre 1961

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Il y a quarante ans tombait dans le Tanezrouft

Laperrine le grand SaharienNotre fidèle collaborateur, le docteur Mario Béraud, ancien médecin-major à la compagnie du Tidikelt (1908-1909), a bien voulu donner au Bulletin de Liaison saharienne des souvenirs sur le général Laperrine qui avaient déjà été publiés dans le Miroir de l’Histoire il y a quelques années. Il nous a également confié de remarquables photographies dont il est l’auteur : nous sommes heureux de pouvoir publier ici de tels documents historiques.

B. L. S.

« Ceux qui ont bu le philtre de la Terre d’Afrique restent intoxiqués pour la vie ». Cet aveu d’un grand colonial, le colonel Baratier, est plus vrai encore pour le désert. Après tant d’années, j’en subis toujours le mystérieux envoûtement et, sur le film émouvant des souvenirs, les images se suivent et se superposent.

En ce temps-là, autos-chenilles et « six-roues » n’avaient pas encore profané, de leurs pistes audacieuses, le sable d’or vierge du Grand Erg et la hamada dantesque du Tademaït ; les oasis sahariennes ne possédaient ni antennes de T.S.F. ni réserves d’essence pour avions et le Sahara gardait son aspect farouche et inviolé.

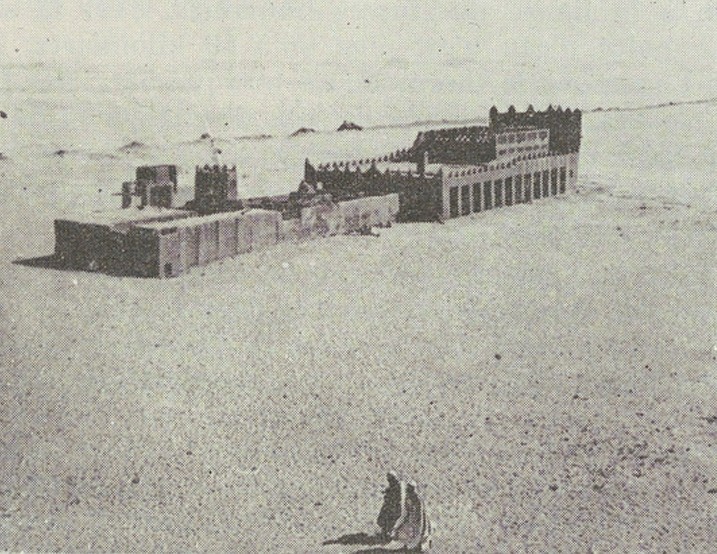

In-Salah n’était alors qu’un poste perdu au milieu de l’immensité plate et vide du reg à vingt jours de méhari de Touggourt, dernière station de chemin de fer, et à neuf jours d’El-Goléa, station télégraphique la plus rapprochée.

Je revois son bordj et sa kasbah aux épaisses murailles de terre battue, ses hautes tours massives et carrées, ses créneaux aigus en dents de scie, et sa palmeraie magnifique... In-Salah, fantastique forteresse d’argile rouge, dressant, entre le sable rose et le ciel indigo, son étrange silhouette féodale, comme ensanglantée par un éternel incendie... In-Salah la Rouge !

C’est là que je vis pour la première fois Laperrine.

Laperrine, un des plus jeunes colonels de l’armée, lorsque je l’ai connu, simple aide-major sous ses ordres, commandait le Territoire des Oasis sahariennes du Tidikelt. Trempé à l’école d’endurance et de bravoure du Soudan et de l’Extrême-Sud, servi par une endurance à toute épreuve, il avait déjà accompli dans le désert les raids les plus audacieux dont le moindre aurait suffi à la gloire d’un soldat.

Plus et mieux qu’un conquérant, il fut le pacificateur du Sahara, ce désert huit fois grand comme la France, naguère encore terrifiant et inaccessible. Il sut apprivoiser les Touareg et devint l’ami de ces redoutables fantômes bleus qui, depuis le massacre de la mission Flatters, inspiraient un véritable effroi qu’augmentait encore l’impénétrable mystère qui les entourait.

Dans cette politique d’apaisement, il fut aidé par le confident de sa pensée, son ancien camarade de Saint-Cyr et de Saumur, le Père Charles de Foucauld, le pieux ermite de Tamanrasset, celui dont les fiers Touareg du Hoggar baisaient avec vénération le burnous et qu’ils appelaient le « Grand Marabout français ». Ils appartenaient l’un et l’autre à cette race de héros qui vivent de plain-pied dans la Légende, promis, tous deux, à la plus tragique des morts.

Tout cela a été écrit par des plumes plus autorisées que la mienne 1 et je n’ai d’autre prétention ici que d’évoquer quelques souvenirs personnels, modeste hommage à la mémoire des glorieux disparus.

Laperrine était le chef dans toute l’acception du mot, chargé d’un potentiel d’énergie d’autant plus puissant qu’il s’alliait à une volonté de fer, à un fatalisme impassible et souriant.

Une de ses formules familières, qui fut aussi celle de Lyautey, était celle-ci : « Il faut montrer sa force pour ne pas avoir à s’en servir ». Formule vraie de tous temps mais trop souvent oubliée.

Il se complaisait aussi dans de vieux aphorismes militaires remplis de fantaisie, et je n’ai pas oublié l’un d’eux qui, sous son apparence de boutade, est riche de sagesse et d’expérience : « Il n’y a pas d’exemple que les choses — même les pires — n’aient fini par se tasser ».

___________________

1 V. particulièrement : Le général Laperrine, grand saharien, par José Germain et Stéphane Faye (Plon, éd., 1922).

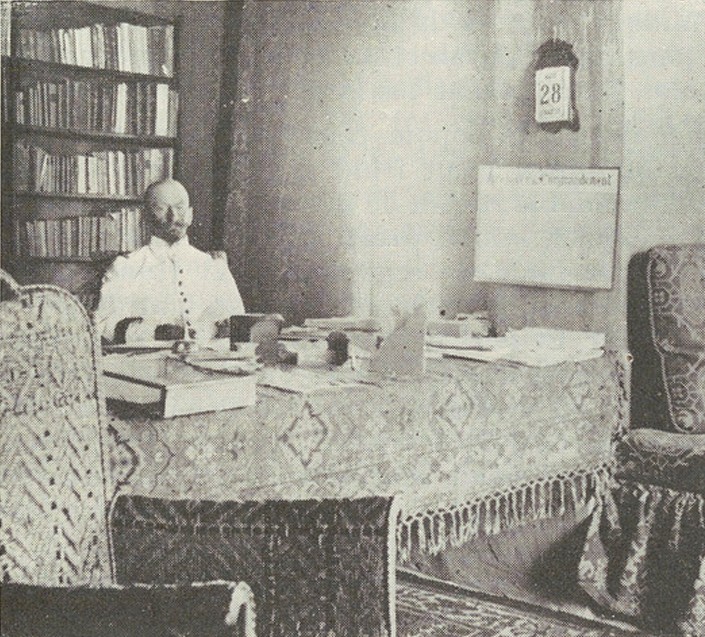

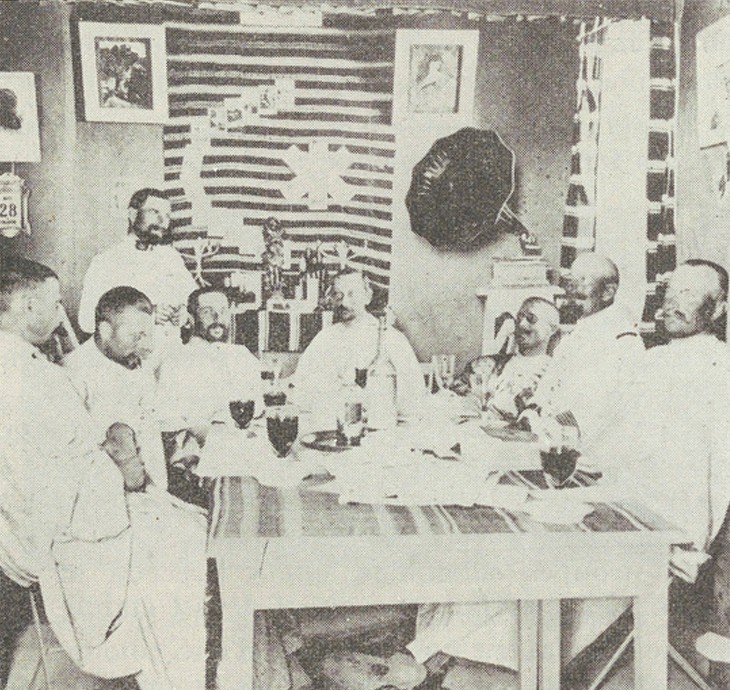

Le colonel Laperrine dans son bureau à In Salah (28 août 1908)

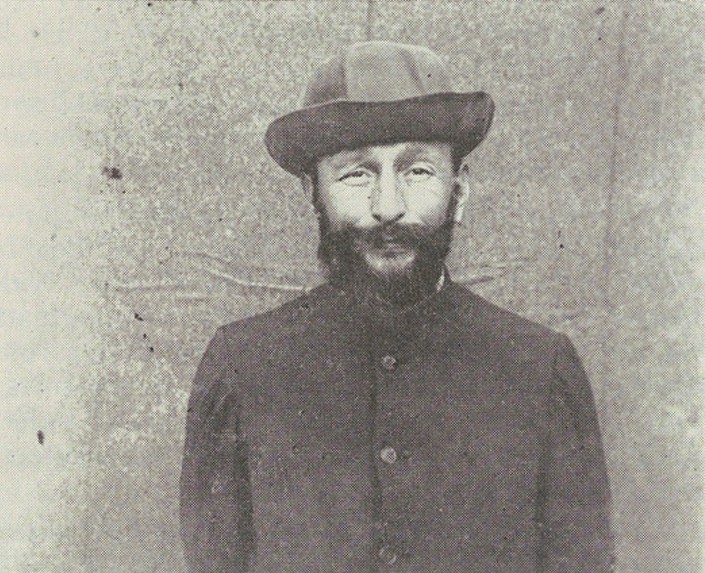

Le colonel Laperrine, posant « en civil » pour une photo d’identité

Je le revois, le képi toujours posé un peu de travers, vêtu, en hiver, de la tunique rouge et du flottard bleu ciel des spahis et, en été, de la longue gandourah et du sarouel des méharistes, les pieds nus, selon l’usage, dans les larges irratimen touareg.

Je les vois tous deux à la popote, cependant que le serveur noir apportait, le quotidien gigot froid « sauce baïonnette » (mayonnaise) ou l’immuable ragoût de mouton aux « agneaux » (aux oignons). Le colonel, mince, droit, robuste, l’allure jeune, le visage d’une pâleur mate, le regard clair et franc, tantôt froid et net comme une lame d’acier, tantôt pétillant de gaieté malicieuse et d’humour. Le Père de Foucauld maigre, sec, d’une maigreur inquiétante, ascétique, bronzé, déshydraté par le Sahara, cassé comme un vieillard, avec, sur le visage envahi par une barbe hirsute, et dans les yeux clignotants, brûlés et usés par le soleil, une expression souriante de paternelle bonté, d’humilité et de douceur, comme l’ardent reflet de son âme d’apôtre.

Entre deux conversations sur les dernières nouvelles du bled et le loyalisme de l’aménokal du Hoggar, Laperrine s’amusait à le taquiner :

— Te souviens-tu, Foucauld, lorsque tu découchais à Saumur, et que je t’aidais à rentrer par la fenêtre de ta chambre ?

Le Père se défendait, à la fois confus et enjoué :

— Oh mon colonel ! Je suis trop vieux, ne rappelez pas ces anciennes histoires !...

Car, si Laperrine tutoyait familièrement son ancien condisciple, j’ai toujours entendu celui-ci lui dire « vous » et l’appeler « mon colonel ».

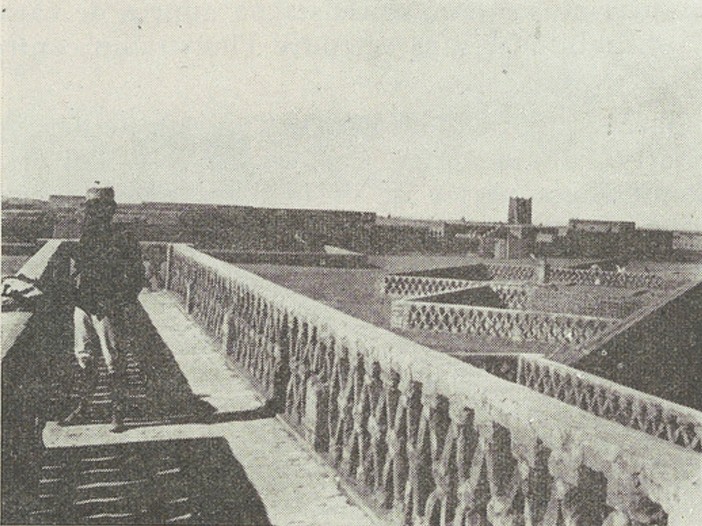

Je revois le toit en terrasse de notre popote d’argile où, les soirs d’été, nous nous réunissions, tels des fantômes blancs, vêtus de la seule gandourah saharienne... Autour de nous, le désert, feutré de silence, étendait son manteau de bistre. Attirés par la lumière des photophores, des insectes de toutes sortes tourbillonnaient sur nos têtes et, les soirs de sirocco, des tarentules noires aux pattes veloutées — indésirable spécialité du Tidikelt — couraient sur la nappe, affolées, et jusque sous nos gandourahs.

Tels des embruns, le sable soulevé par le terrible vent d’Est, se précipitait avec un crépitement sinistre sur les haies de djérids qui coiffaient les dunes environnantes et s’insinuait dans nos aliments, dans notre café qui crissaient sous les dents, dans nos yeux, partout... Parfois, un vol d’énormes sauterelles roses s’abattaient maladroitement sur la table, envahissaient les verres et les assiettes. Et je vois encore un geste familier du colonel Laperrine : il saisissait entre le pouce et l’index ces affreux criquets, leur arrachait la tête et les pattes, et, après les avoir frottés de sel, les croquait froidement comme on savoure une crevette. Il les appelait « les crevettes du désert ».

En effet, au milieu de nous, le Chef s’efforçait de n’être plus qu’un camarade, abandonnant ses préoccupations et s’interdisant toute question de service. Il donnait, lui-même, l’exemple d’une gaieté sereine et jeune, d’autant plus précieuse que, dans ces exaspérantes solitudes, devant ces horizons de planète morte, se dresse toujours, imminent, le spectre terrifiant du « cafard »... Le cafard, cette névrose meurtrière de l’Extrême-Sud, faite des douloureuses crises d’inadaptation au milieu et de la redoutable macération des volontés dans l’inactivité et la solitude.

Il n’était pas de ces hommes qui se plaisent à conter leurs prouesses. Il ne parlait de lui que sur la prière insistante d’un auditeur. Et même alors, il présentait les faits avec humour, comme pour excuser une offense faite à sa modestie.

C’est ainsi que j’ai connu l’aventure incroyable qui fut peut-être à l’origine de son ascendant sur les indigènes. Comme il s’était lancé à la poursuite d’un rezzou, Laperrine, alors capitaine, galopait en tête de ses hommes. Il fut atteint par une de ces lances de jet en fer hérissées de hameçons aigus que les Touareg maniaient avec une virtuosité diabolique. Or, l’arme le frappa à la poitrine, mais, par une coïncidence inouïe, sa pointe se ficha avec force dans l’épaisseur d’un agenda qui se trouvait dans la poche du dolman. Et les poursuivis virent avec stupéfaction ce chef ennemi continuer à galoper, impassible, comme s’il n’avait pas été touché, alors que le long javelot, enfoncé en pleines côtes, brinqueballait le long de son corps...

— Le hasard fait parfois de singulières choses, concluait Laperrine en riant. Il m’a peut-être valu de passer aux yeux des Touareg pour un homme invulnérable. Pour eux, j'étais en quelque sorte tabou !

Notre chef, en revanche, d’une mémoire prodigieuse, riche en souvenirs pittoresques, aimait à nous conter ces fantastiques histoires du Sud qui, avec le mirage et le recul des années, prennent vite allure de légendes. Ces histoires, toutes imprégnées de fantaisie, il les disait avec une gravité amusante qui en augmentait le charme et me fait penser aujourd’hui aux fameux silences du colonel Bramble.

Et je ne puis l’évoquer sans me rappeler une anecdote qu’il avait cueillie je ne sais où et qu’il aimait nous servir tel un apologue familier. Elle me semble résumer et synthétiser de façon parfaite le caractère de Laperrine.*

**Un capitaine caboteur qui naviguait dans les mers de Chine avait été obligé d’embarquer un équipage recruté au petit bonheur et en toute urgence. Le bateau qui avait bourlingué, comme son commandant, pendant de longues années, n’était plus qu’un vieux rafiau usé et fatigué. Mais cet équipage de fortune était pire encore, composé de fripouilles et de forbans de la plus dangereuse espèce, indisciplinés et paresseux.

Or, voilà qu’une tempête épouvantable se lève. Le malheureux bateau fait eau de toutes parts et menace de couler.

Le second vient immédiatement rendre compte à son chef :

— Commandant, il y a un mètre d’eau dans la cale. La situation est grave !

— Eh bien ! répond le commandant, mettez tout l’équipage aux pompes.

Le second s’en va. Mais, quelques minutes après, il revient, désespéré, accompagné d’un timonier, l’un des plus turbulents, délégué par l’équipage.

— Commandant ! articule l’homme d’un ton menaçant (on dirait aujourd’hui un « dur ») nous n’avons pas été embauchés pour faire le métier de pompiers. Nous en avons assez et sommes décidés à...

— À quoi bon se fâcher interrompt doucement l’officier. Vous ne voulez plus pomper ? Eh bien, mon garçon, ne pompez plus !

Le timonier s’en va et les pompes s’arrêtent de fonctionner, mais, peu d’instants après, il remonte en hâte sur la passerelle :

— Commandant ! s’écrie-t-il d’une voix haletante, c’est que nous coulons !

Le vieux loup de mer ne tourne même pas la tête :

— Nous coulons ? dit-il... Que voulez-vous que je fasse ? Vous n’avez qu’à pomper !...

Nouveau départ du timonier. Les pompes se remettent à fonctionner, mais pas pour longtemps. Et le « dur » revient, accompagné de deux de ses camarades les plus exaltés.

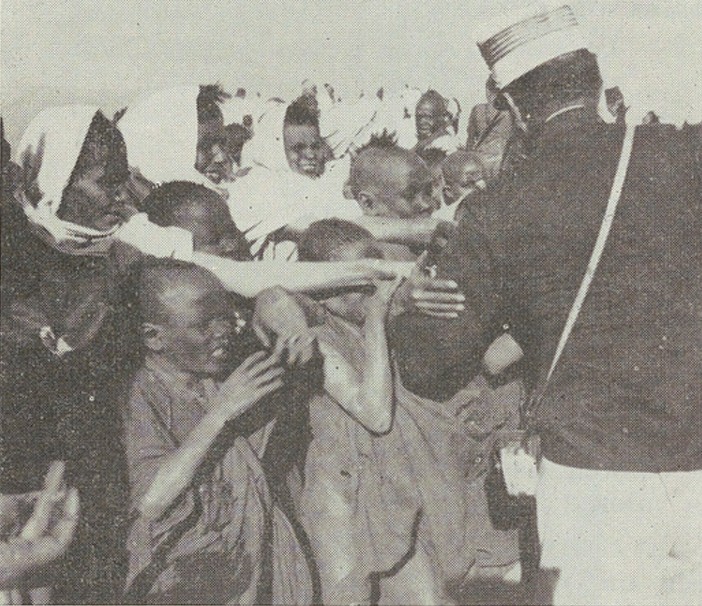

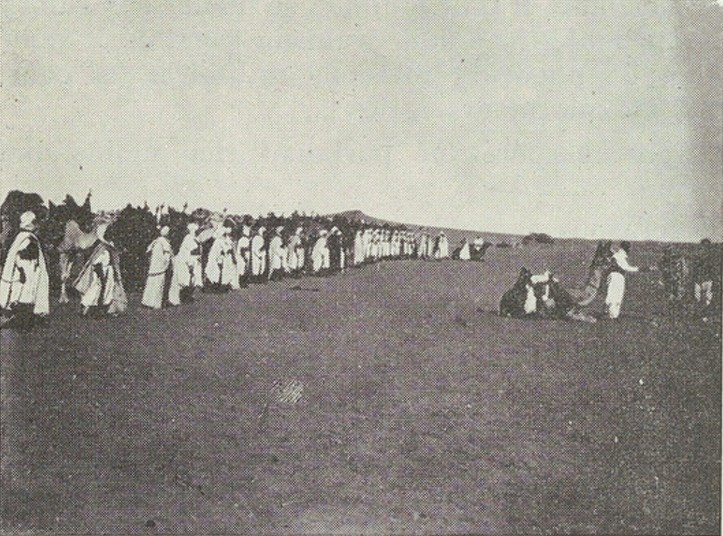

Le colonel Laperrine assailli par les enfants à l’occasion du Premier de l’An 1909.

Le colonel Laperrine faisant ses adieux à un peloton (1908)— Commandant ! Nous sommes à bout de forces. Voyez, nos mains sont écorchées, et, malgré notre bonne volonté...

— Très bien, mes garçons, reposez-vous. Ne pompez plus !

— Mais nous allons couler à pic !

— Alors, pompez !

— Mais nous n’en pouvons plus !

— Eh bien ! Ne pompez plus !

Bien entendu, l’histoire n’avait pas de raison pour finir.*

**Dans cette familière parabole tant de fois entendue et où je retrouve avec émotion la voix et l’accent même du conteur, le colonel Laperrine m’apparaît maintenant tout entier avec sa volonté inflexible et son mépris tranquille du danger.

Et ce n’est pas manquer de respect à sa mémoire que d’établir un pareil rapprochement. L’histoire suivante, celle-là authentique, en est la preuve.

Lors d’une de ses reconnaissances dans le Sahara, il avait dû prendre un guide-targui qui connaissait la piste et les points d’eau.

Dès le cinquième jour de marche, le guide déclara qu’il s’était perdu et que, d’ailleurs, il était malade et ne pouvait plus avancer.

En régions sahariennes, il faut toujours se méfier des guides indigènes et penser toujours à une trahison possible. Exemples : le massacre de plusieurs missions militaires, et combien d’assassinats d’explorateurs isolés !...

Les sous-officiers exaspérés ne parlaient rien moins que de fusiller le Targui.

— Cela ne le fera pas parler ! dit Laperrine.

Quant aux sahariens de l’escorte, ils proposèrent un moyen infaillible : « chauffer les pieds » du récalcitrant jusqu’à ce qu’il se décide... Doux euphémisme qui signifie en griller les plantes devant le feu.

— Mais c’est alors qu’il ne pourra pas marcher ! observa le Chef.

Et il commanda la halte et fit déclarer au guide qu’on resterait dans le reg jusqu’à ce qu’il fût guéri et en état de repartir.

— Mais, objecta le Targui, nous n’avons plus d’eau...

La popote d’In Salah (28 août 1908). De droite à gauche : le lieutenant du Pré de Saint-Maur, le colonel Laperrine, le capitaine Niéger (dans une chaise longue), le lieutenant Halphen (de face au fond), quatre officiers invités arrivés du Soudan.

Le colonel Laperrine sur une terrasse du bordj d’In Salah (1908)— Eh bien, dit le colonel, conduis-nous au puits suivant !

— Mais j’ai perdu la piste !

— Alors, nous attendrons ici que tu retrouves la mémoire...

Et le lendemain, le guide était guéri de son amnésie et retrouvait ses forces, et la colonne repartait vers le Sud.*

**Je ne connais pas de plus admirable leçon d’endurance et d’énergie que l’histoire du raid de Laperrine à Taoudéni.

Taoudéni est connu surtout par son commerce de sel gemme avec toute l’Afrique tropicale. Il est au Sud-Ouest d’In-Salah, à peu près à égale distance de ce poste et du Niger, dans la région du Sahara la plus inhospitalière, la plus redoutée. Aucun Européen ne s’y était encore risqué, sinon le capitaine Cauvin, des troupes coloniales, qui y précéda de quelques jours le colonel Laperrine avec qui il devait établir la liaison.

Laperrine, convaincu que l’arrivée d’une colonne française dans ce pays sauvage ne manquerait pas de produire une forte impression sur les tribus nomades, demanda à pousser une reconnaissance de ce côté. Le gouvernement général de l’Algérie fit valoir que l’expédition avait neuf chances sur dix de mourir de soif, et que, si par miracle, elle arrivait jusqu’à Taoudéni, elle n’en reviendrait pas car tout le monde serait massacré.

Mais Laperrine s’entêta, se renseigna auprès de caravaniers et, selon son habitude, sans attendre l’inévitable contre-ordre, partit.

Cette marche de Taoudéni vers le Touat, cette héroïque épopée, nul ne l’a jamais contée. Car, ainsi que je l’ai dit, Laperrine n’aimait guère parler de lui-même. J’en ai recueilli tous les détails rigoureusement authentiques de la bouche même de certains membres de l’expédition, et aussi d’un vieux méhariste indigène qui en évoquait les péripéties avec une solennelle émotion.

Après de longues journées de marche, le détachement avait trouvé deux puits successifs ensablés, comblés à ras du sol, manœuvre criminelle peut-être précédant le guet-apens classique. Les hommes vivaient donc sur la réserve d’eau qu’ils emportaient dans leurs guerbas, réserve qui diminuait chaque jour.

Le bordj d’In Salah vu des dunes (novembre 1908)

Vue générale de la popote d’In Salah (1908)Laperrine préférait toujours les longues journées d’été pour ses raids, et c’était en pleine canicule. La sécheresse et la chaleur étaient telles, m’a raconté un sous-officier de l’expédition, que les coutures des bâts de chameaux et des chaussures se désagrégeaient, complètement brûlées. Il fallut coudre au fil de laiton le cuir des selles et des souliers. Puis, les guerbas se vidant de plus en plus, il fallut rationner le détachement. Les hommes, officiers ou simples sahariens, eurent droit à un quart d’eau par bouche et par 24 heures.

Et alors, sous un soleil de feu, ce sont les marches forcées avec ce seul but, cette seule pensée : boire !... La fatigue devient prostration, puis délire. Les indigènes tendent les bras vers de cruels mirages, et, moins énergiques, moins bien trempés, préfèrent mourir, déchirent leurs effets, mordent le sable, cherchent à se tuer. Les gradés français marchent à gauche de la colonne pour pousser ou faire lever les traînards qui supplient qu’on les laisse là. Ils ne se soutiennent eux-mêmes qu’avec des injections de caféine dans les mollets. La folie plane sur le détachement. Des chameaux crèvent d’épuisement. Les sahariens se précipitent sur les cadavres, se disputent les entrailles palpitantes, cherchent les dernières gouttes d’eau putréfiée qui restent dans les poches de l’estomac. Et, parmi eux, deux succomberont des suites d’une intoxication aiguë contractée en absorbant cette boisson abominable...

Enfin, à la limite des forces humaines, c’est la suprême halte. Le point d’eau n’est plus qu’à 50 kilomètres. Sous la tente de Laperrine, le thermomètre marque 52°; des hommes gisent évanouis, à demi-morts de soif, de chaleur et de fatigue. On veut faire des piqûres d’éther à ces moribonds pour les ranimer et les doper. Mais, dans cette atmosphère d’étuve, les ampoules se volatilisent à peine ouvertes.

Que faire ?... Laperrine ordonne de décharger les chameaux. On enterre les caisses de cartouches dans le sable. Et, sur les animaux ainsi allégés, les hommes se hissent à grand’peine. C’est le soir. On repart. On marche, on se traîne toute la nuit. Enfin, au lever du soleil, le puits est en vue. C’est le dernier espoir. S’il est vide ou ensablé, il n’y a plus qu’à attendre la mort. On se précipite... Non, il y a de l’eau ! Et il faut mettre baïonnette au canon pour empêcher des forcenés de se jeter dedans. Mais c’est un puits salpêtré, bien connu des caravaniers du Soudan sous le nom de « celui qui fait enfler ». L’eau possède, en effet, l’étrange propriété de faire enfler presque instantanément ceux qui la boivent. Sur les gandourahs, elle fait des taches corrosives qui brûlent le linge comme du vitriol.

Et alors, le grotesque se mêle au tragique. Ces héros à demi-morts de soif, d’épuisement, de privations, ont encore la force de rire et de se moquer les uns les autres. Car, tous ceux qui goûtent à cette eau diabolique gonflent à vue d’œil, tels des bonshommes de baudruche.

... Mais ils avaient bu !...

Et comme, cherchant un jour auprès de Laperrine, la confirmation des détails inouïs de cette aventure, je lui demandais ce qui, pendant cette expédition, lui avait paru le plus terrible, il me fît cet aveu avec la franchise modeste qui le caractérisait :

— Je me souviens d’une heure pénible entre toutes où je voyais presque tous mes hommes se roulant à terre et suppliant qu’on les achevât. Ce désir de mourir, de mettre fin à mes tortures je l’ai éprouvé, moi aussi. Et pour résister à cet appel de la mort, pour continuer à vivre et à lutter, il m’a fallu plus de volonté, plus de ressort que je n’en ai jamais déployé au cours du raid tout entier.

Cette audace et cette volonté indomptables qui allaient même jusqu’à la témérité, ces qualités de grand chef, il devait un jour les payer de sa vie.*

**En 1917, la situation devenait grave dans le Sahara. Laperrine, promu général, commandait une division sur la Somme. Il fut rappelé d’urgence dans le désert pour y rétablir l’ordre.

Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1916, son ami de toujours, le Père de Foucauld avait été assassiné dans son ermitage. Il fallait raffermir la confiance des chefs touareg qu’ébranlait la propagande senoussiste organisée par l’Allemagne, reconquérir les hésitants sur le chemin de la dissidence. Laperrine, seul, était capable de redresser une situation aussi compromise. Il le prouva, et, la paix revenue, il décida, en 1920, de participer à un raid de reconnaissance en avion, du Hoggar au Niger. C’était la première tentative de traversée du Sahara en avion.

Le 18 février 1920, un Breguet piloté par l’adjudant Bernard décollait de Tamanrasset en direction de Tombouctou. Il emportait le général Laperrine assis sur les genoux du mécanicien Vaslin, jeune soldat de la classe 19, car on n’avait pas eu le temps d’aménager une troisième place dans l’avion.

Un terrible vent de sable aggravé d’une brume épaisse déroba bientôt aux regards du pilote la piste et ses jalons disposés comme repères. L’appareil de Laperrine devait régler sa marche sur celui du commandant Vuillemin qui le convoyait. Mais l’adjudant Bernard avait dérivé, et, à court d’essence, fut obligé d’atterrir. Il lança en vain des S.O.S. répétés. L’avion Vuillemin avait disparu. Et, dans cet effrayant Tanezrouft redouté des plus hardis coureurs du Sahara, les Touareg, qui l’ont appelé « le Pays de la Peur », trois hommes, maintenant, étaient seuls, perdus dans l’immensité vide.

Quarante années ont passé depuis le drame de Anesbarakka, et cette affreuse aventure du désert est présente encore dans bien des mémoires, mais la vérité historique est, dans sa stricte concision, plus poignante que la légende qui s’est édifiée autour de la mort du héros.*

**

Guerrier targui

Assaut de takoubaAu moment de l’atterrissage, l’avion, pris dans un de ces terribles remous si fréquents au ras du sol, capote. Bernard et Vaslin s’en tinrent avec quelques contusions, mais Laperrine, non attaché, est projeté violemment et grièvement blessé : une clavicule et une côte fracturées.

Et alors, ce sont des raids éperdus pour retrouver un semblant de piste, tels des assiégés tentant désespérément des sorties pour forcer un blocus. Mais ici, les assiégeants sont les plus implacables des ennemis : c’est le Moloch saharien, c’est le soleil qui flambe, le vent de sable, la faim et la soif, la soif, l’atroce soif des naufragés qui effrite les volontés, annihile les forces, détruit même le désir de se survivre.

Laperrine domptant ses souffrances a accompagné d’abord ses jeunes compagnons dans leurs explorations, les aidant de ses conseils, essayant de relever leur courage défaillant. Mais, dès le quatrième jour, épuisé, il est dans l’impossibilité de se lever, il n’a même plus la force de boire, et ce sont « ses enfants », comme il les nomme, qui vont pieusement s’occuper de lui et le soigner de leur mieux. Ils ont tenté encore quelques inutiles recherches de plus en plus courtes, d’où ils reviennent chaque fois plus découragés, plus exténués, physiquement et moralement, pour s’étendre à l’ombre précaire de la carcasse de l’avion, près de leur chef mourant qui ne sera bientôt plus qu’un mort. Sa douloureuse agonie durera seize jours. Le 5 mars 1920, Laperrine s’éteint sans une plainte. Ses dernières paroles chuchotées à l’oreille de ses compagnons sont poignantes :

— Mes enfants, on croit que je connais le désert, mais personne ne le connaît. C’est moi qui ai fait votre malheur. J’ai traversé dix fois le Sahara et j’y resterai la onzième fois...

Avec leur chef, s’en vont les suprêmes espoirs des deux survivants. L’horrible soif qu’aggrave encore la brûlure du soleil, les tempêtes de sable et l’épuisement de leurs provisions viennent à bout de leur résistance. Ils comprennent que c’est la fin... Les hasards de la vie de garnison m’ont permis de rencontrer un jour à Batna, l’un de ces rescapés, et, par lui, j’ai connu heure par heure les moindres détails de cette atroce agonie.

Ils ont mangé de la pâte dentifrice, absorbé des pilules de jubol, de la glycérine... Après l’eau tiède et saumâtre du radiateur, ils ont bu de l’eau de Cologne, ils ont bu jusqu’au liquide des boussoles, jusqu’à leur urine...

Le 13 mars, vingt-quatrième jour après la chute de l’avion, ils écrivent leurs dernières volontés sur une vieille enveloppe et décident de mourir. À l’aide d’une lame Gillette, ils essayent de se trancher l’artère radiale, en ayant bien soin de disposer deux récipients pour recueillir le sang afin de boire et de calmer leur soif une dernière fois... Mais, soit manque de vigueur dans leur geste, soit, ainsi qu’il est fréquent dans les corps sevrés de liquide et déshydratés au maximum, de leurs poignets tailladés aucun sang ne jaillit.

Il leur reste trois cartouches. Ce sera pour demain, 14 mars. Ils ont fixé leur suicide à midi, suprême délai. Mais ces dernières cartouches les sauveront... Prostré près de son camarade, Vaslin perçoit dans le lointain comme un blatèrement de chameau. Il se traîne quelques pas et tire trois coups de mousqueton. Il a été entendu. Deux méharistes du peloton du lieutenant Pruvost de la compagnie du Tidikelt accourent au galop, bientôt suivis d’autres. Et, en sanglotant, il s’effondre à leurs pieds.Ils sont sauvés.

*

**

Moussa ag Amastane, amenokal du Hoggar, et sa suite

Après l’orage, sur le regLe corps de Laperrine a été transporté à Tamanrasset. Il repose à côté de la tombe du Père de Foucauld. Mais, seul, aujourd’hui, le cœur de son ancien compagnon d’armes y reste déposé, les restes du saint Ermite ayant été transférés, en 1929, à El-Goléa, dans le cimetière de l’église Saint-Joseph.

Le désert, comme l’océan, semble marquer d’un sceau fatal ceux qui, trop longtemps, osent le braver.

Tôt ou tard, le sable ou la vague deviennent linceuls.

« Le désert l’a dévoré ! » disent les Touareg en parlant de ceux qui ne reviennent pas.

Laperrine et Charles de Foucauld sont parmi ceux qui ne sont point revenus. Mais ces deux grandes et belles figures vivent toujours, unies dans la même auréole de gloire.

Leur œuvre se complète. L’un fut la Pensée, l’autre fut l’Action.

Et ils ont pour piédestal tout le Sahara.Docteur Mario BÉRAUD.