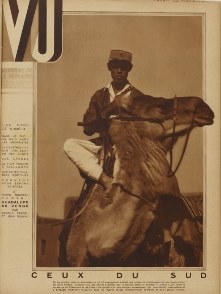

Vu : journal de la semaine n° 85 du 30 octobre 1929

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Vu : journal de la semaine n° 85 du 30 octobre 1929

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Le 14 octobre, dans le Sud-Algérien un vif engagement mettait aux prises un détachement de nos troupes avec un djich rebelle : soixante-dix des nôtres restaient sur le terrain. Dans ce numéro, VU donne à ses lecteurs un aperçu de l'héroïsme et de l'esprit de sacrifice de nos troupes sahariennes, qui contribuent inlassablement à propager l’influence française dans les régions encore imparfaitement soumises de notre grande colonie.

Avec la Méhara

Tout récemment encore, dans le Sud Algérien, un djich insoumis et un détachement de troupes irrégulières soutenu par la Légion Montée livrèrent un combat à l’issue duquel 5o des nôtres étaient portés tués et 21 blessés. À propos de cet évènement, nous publions l'article de notre collaborateur, M. Peyré, relatant dans la même région la poursuite d'un rezzou par un peloton de méharistes.

Tête de peloton méharistePar la porte entrouverte à l’horizon du Sud, noyé dans le mirage, ce ne fut pas Cegheir ben-Cheik, le Touareg voilé de noir de « l’Atlantide », mais un Châamba à la gandoura blanche qui se profila sur le ciel :

— Nous allons partir...

Sous-officier à la compagnie méhariste du Touat, Mohammed ben Ali portait le mousqueton, les cartouchières rouges en croix sur la poitrine, le chèche blanc sur la chéchia.

L’heure était venue. C’était, sur l’immense plage de sable qui s’étend au pied des remparts de la kasbah d’Adrar, le bruit, l’animation d’une caravane au départ, mais d’une caravane de méharas et de guerriers.

Deux pelotons de la compagnie, neuf officiers et sous-officiers français, et cent-vingt-cinq méharistes Châamba, car dans les compagnies sahariennes seuls les cadres sont français, les hommes étant recrutés parmi les nomades du territoire, défilaient sous les murs de la citadelle rouge, et prenaient la direction de l’ouest.

Les automobiles du général Clavery, qui était venu inspecter la reconnaissance, avaient à peine disparu à l’horizon. Elles remontaient vers les terres sûres. Or, aux portes du Sud-Oranais, dans les défilés du Djebel, le général et la plupart de ses compagnons devaient tomber sous les balles d’un djich du Tafilalet.

En avant de la colonne, le sable fondait dans le mirage. Où allait-on ? Personne ne le savait que le commandant de la reconnaissance et les officiers : les hommes ne devaient être mis au courant que lorsque tout lien serait coupé avec les populations sédentaires et les nomades susceptibles de renseigner les Reguibat ou les dissidents du Tafilalet, lorsque le détachement serait perdu dans l’océan du reg.

Mais peu importait aux Châamba : ils partaient comme un puissant rezzou aux ordres de chefs blancs.

Autour des joueurs de raïta, des files s’alignaient. Les hommes abandonnaient la guide de leur chameau, et scandaient de battements de mains la mélopée. Mais ou reconnaître, pour nos oreilles d’Occident, l’accent d’une musique guerrière ? Un Châamba finit par se dresser sur sa rahla, la selle de guerre, et, debout, se mit à danser au balancement rythmé du méhari. Un autre imita par dérision le youyou des femmes, qui restaient en arrière, dans les maisons de boue de la palmeraie. Mais personne ne pensait à elles.

C’étaient cent-vingt-cinq méharistes éprouvés qui partaient vers l’Ouest assombri, et ils avaient confiance dans leurs chefs, comme s’ils avaient été de leur tribu. Ne portaient-ils pas le chèche comme eux, le serouel, et les pieds nus sur l’encolure, et n’avaient-ils pas avec eux fait le coup de feu, souffert la soif, le soleil, l’épuisement ?

Le lieutenant Flye Sainte-Marie, commandant le détachement, était content de ses hommes. Mais il était plus silencieux qu’eux dans cette fête, son méhari marchait isolé sous sa croix. Flye Sainte-Marie, le vainqueur d’In Zize, ancien compagnon en Syrie du capitaine Muller, le héros de « La Châtelaine du Liban », et qui mériterait lui-même sa légende.

Qu’ils me pardonnent de citer leurs noms, lui, le lieutenant Lederff, qui a voué au Sahara son amour de la mer : le magnifique lieutenant Fouchet, l’ascète des sables : le médecin-capitaine Peyré, les maréchaux des logis Boris et Morel. Je sais qu’ils préféreraient le silence.

À l’Aïoun Abd-el-Malek, les officiers en liaison. De gauche à droite : lieutenant Fouchet, lieutenant Lederff, lieutenant Maurel, capitaine Lapeyre, lieutenant Demoulin, lieutenant Le Rumeur, lieutenant Flye Sainte-Marie, lieutenant Delteil

À quatre cents kilomètres d’Adrar, le bordj de Bou-Bernous dresse ses murettes blanches dans un couloir de hautes dunes ocre.

Mais il n’y avait plus trace sur la piste des dix-sept hommes tués par la soif, quelques mois plus tôt. Ils avaient perdu leur guide, et, livrés à eux- mêmes, ils étaient tombés, dispersés : les plus robustes, le plus loin, là où les avaient portés leurs dernières forces.

À Bou-Bernous, le but de la reconnaissance était enfin rendu officiel : il consistait dans la protection lointaine des missions d’étude du Transsaharien sur la ligne Touat-Tombouctou, en liaison avec un détachement mauritanien que l’on devait rencontrer sur les confins du Rio-de-Oro. Le lieutenant aviateur Demoulin, adjoint à la reconnaissance avec le sergent Sarbach, était chargé d’étudier l’infrastructure d’une ligne aérienne à travers le Sahara occidental.

Mais, dans le vide désertique où la recherche du point d’eau et du pâturage est une question de vie ou de mort, le thème d’une reconnaissance perd sa rigueur militaire, pour prendre un caractère d’aventure à la Mayne-Reid. Les raîta avaient disparu dans les bagages. Après huit jours de marche désespérants à travers les graviers miroitants du Reg d’El Aftoute, c’était une caravane de nomades qui campait au Djebel de Chenachane, sur une crête rocheuse qui domine le puits. Les feux s’allumèrent. Les chasseurs avaient rapporté dix antilopes, et, toute la nuit, les hyènes rôdèrent autour du camp.

Aurait-on la chance de tomber sur les traces d’un rezzou, parti de pillards qu’on poursuivrait, s’il le fallait, sur cinq cents lieues ? Quelques jours plus tard, les guides de l’avant-garde signalaient des troupeaux... C’était le long de la falaise du Hank, muraille noire qui limite la vaste plaine jaune du Karret, plaquée de la verdure printanière de l’acheb.

Acheb aussi précieux que l’eau : aussi étaient-ils là des milliers de chameaux Reguibat, venus du Rio de Oro, d’où les avait chassés la sécheresse. La proie ! La journée s’écoulait en préparatifs de combat : les méhara étaient rapides, les cartouchières bien garnies... Cependant les coups de feu ne crépitèrent pas le long de la ligne. Une fois de plus, les espoirs des Châamba furent déçus. Un contre-rezzou aussi fort que le leur, condamné à passer sans les razzier à travers les campements maures, à restituer même à leurs propriétaires les quatre cents chamelles dont ils avaient fait leur premier butin. Mais des ordres étaient donnés.

C’est pourquoi la reconnaissance traversa sans tirer un coup de fusil l’immense plaine du Karret, parmi les Reguibat suspects, meurtriers de Gourp, d’Erable, de Pintado, et maîtres de l’Ouest jusqu’aux barbelés espagnols du Cap Juby. Pourtant, le soir, les feux étaient éteints avant le coucher du soleil, et les sentinelles doublées sur les quatre faces du camp, où elles creusaient toute la nuit leur lente ronde dans le sable...____

Le maréchal des logis Morel dans la cour de la kasbah d’Adrar

Ce fut sur les puits de l’Aïoun Abd el Malek, sources superficielles qui permettent aux chacals eux-mêmes d’arriver jusqu’à la nappe d’eau en grattant le sable avec leurs pattes, que s’effectua la liaison prévue avec les méharistes mauritaniens.

Sous sa vaste tente de nomade, comme un autre chef indigène, le capitaine Lapeyre, commandant les coloniaux, et qui avait l’année précédente soutenu un siège de trois jours contre ces mêmes Reguibat que le détachement Châamba venait de surprendre dans leur vie innocente de pasteurs, recevait Flye Sainte-Marie et ses officiers.

Quinze jours durant, les deux détachements Mauritaniens et Châamba nomadisèrent à travers les campements bleus, qui n’avaient jamais vu pareil déploiement de forces. Mais ils ne s'étaient pas séparés depuis vingt heures que les rezzous s’organisaient. Par tout le Sahara, la T. S. F. allait signaler leur passage.

Le détachement revenait vers l'Est. Les méhara, de jour en jour allégés, heureux de voir le soleil se lever devant eux, tendaient le cou. On ne traversait pourtant que plaines schisteuses, plateaux noirs marbrés de vert-de-gris, cailloutis violets qui reflétaient insupportablement le soleil, et les officiers étaient tristes.____

Méhara à l’abreuvoir

Dernière halte : au moment d’aborder les palmeraies qui leur doivent la sécurité, le donjon et les bastions moyenâgeux de la kasbah pourtant rouge d’Adrar, les Châamba, qu’allaient fêter les Ouled Naïl, revêtirent leurs gandouras de soie, leur tenue de parade, pour défiler la crosse du mousqueton sur la cuisse, oubliant leurs fatigues de plus de cent jours, et celles de leurs montures exténuées par quatre mille kilomètres de raid.

Revue de la Reconnaissance par le Général Clavery.

Dans le fond, le village d’Adrar

Mais il manquait un homme à cette parade : le sous-officier Châamba qui était venu lui annoncer le départ, et que le médecin-capitaine, se détachant de la reconnaissance, avait tâché de ramener à temps. Trois cents kilomètres de marches forcées à dos de chameau, sous la torture du vent de sable.

Nous allâmes le voir à l’infirmerie. Près de son lit étaient posées ses cartouchières rouges et les croix qu’il aurait dû, pour la revue, porter sur sa gandoura blanche. Sa figure avait cette impassibilité musulmane qui n’attend pas les approches de la mort.

Mohammed ben Ali... Sous les palmiers qui n’empêchaient pas le soleil de boire toute la fraîcheur de la rigole d'eau vive amenée de plusieurs lieues par les foggara souterraines, on me raconta son histoire.

Une descente de dunes dans l’Erg Iguidi

Le village d’Adrar

Quelque temps avant la grande reconnaissance, il avait fait partie d’un peloton de méharistes de la Compagnie, qui nomadisait dans le Sud sous les ordres d’un adjudant français. Comme le peloton s’apprêtait à rallier Adrar, les guides étaient soudain tombés sur les traces d’un rezzou, dont le passage ne remontait pas a huit jours.

Dans ce cas, quelle que soit la situation et coûte que coûte, on donne la chasse au rezzou. Le commandant du peloton, déjà fatigué par des semaines de marche, n’hésita pas à s'engager sur la piste des pillards, et même à les poursuivre dans l’Erg Chech, dont lui et ses Châamba ignoraient tous les couloirs.

Mais les plus épuisés restaient en arrière. Ils ne furent bientôt plus que huit hommes capables de continuer la poursuite, et qui ne trouvèrent plus qu’un puits tari.

Le combat s’engagea enfin un matin, à l’aube. Combat saharien, long, espacé, de crête en crête, sur des distances où les Châamba et leurs montures à bout de force trébuchaient, s’enlisaient. Combat de plusieurs heures, où les coups de feu s’espaçaient, cessaient comme s’il n’y eut plus eu que des morts.

Mais c’étaient, des deux côtés, des vivants qui tombaient, l’épuisement qui les couchait dans le sable... Alors, dans le silence revenu, Mohammed ben Ali, le sous-officier indigène, qui devait trouver sur un lit d'hôpital son agonie, rassemblait ses forces, réussissait à se traîner jusqu’au puits le plus proche, et, après avoir étanché sa soif, retournait en arrière avec sa guerba pleine d’eau.

C’était son adjudant qu’il relevait le premier, dont il appuyait la tête sur son genou pour le faire boire. Puis il allait ranimer tous les autres, ses camarades Châamba, et les hommes du rezzou, pêle-mêle, confondus dans cette trêve de mourants rapprochés par la même angoisse de vivre...

— Croyez-vous qu’on nous change notre Sahara, me dit l’un des officiers, en me montrant les murs du bordj, qui venait de recevoir un groupe de touristes. Nous irons le chercher, plus loin dans le Sud...

Le Sud paraissait sans limite, et déjà un nouveau peloton gagnait le large...Joseph PEYRÉ.