Depuis

quelques années, les traversées du désert

en automobile se multiplient. Et ce n'est pas une des moindres

singularités de notre époque que de voir cités

fréquemment comme des sites bien connus, sinon comme

des buts d'excursion, les noms prestigieux de Tombouctou et

de Gao. Nous apprendrons bientôt qu'il y aura une circulation

à sens unique à Tombouctou la Mystérieuse....

Sans préjuger de la réalisation hypothétique

du chemin de fer transsaharien, l'on peut dire que l'usage

raisonné de l'automobile tend à résoudre

d'une façon pratique le problème de la traversée

du désert.

Les premiers essais furent faits en partant de l'idée

qu'un système spécial et approprié de

moyens de propulsion était indispensable pour permettre

à l'auto de circuler sur les pistes sahariennes. Mais

ni les tracteurs agricoles à Caterpillars du système

Baby Holt, que leur formidable consommation d'essence fit

rapidement abandonner, ni les chenilles souples des Citroën-Kégresse

(qui pourtant parvinrent les premiers à Tombouctou

avec l'expédition Audoin-Dubreuil), ne donnèrent

une solution commerciale de la question. L’utilisation

du pneu allait permettre de progresser rapidement. L'expédition

Renault, dont les voitures étaient équipées

avec six roues jumelées, équipées en

pneus de gros diamètre à basse pression, atteignit

le Niger en 119 heures de route, se jouant des dunes, des

ergs et des regs.

On ne tarda pas à s'apercevoir que les possibilités

du pneu à basse pression sont bien supérieures

à ce que l'on avait espéré, et qu'il

n'est pas nécessaire de recourir à des équipements

anormaux pour aborder les pistes. Celles-ci sont d'ailleurs

améliorées en certains points de leur parcours.

Quelques trous sont remblayés, quelques seuils adoucis,

quelques bosses trop menaçantes nivelées, mais

il ne s'agit là bien entendu, que de points isolés.

Dans son ensemble, la piste reste ce qu'elle est. Il n'est

pas question de la macadamiser ni de la cimenter.

Après la voiture à chenilles qui a ouvert la

voie, et la voiture à multiples roues jumelées

qui établit la transition, le jour de la voiture normale

est arrivé.

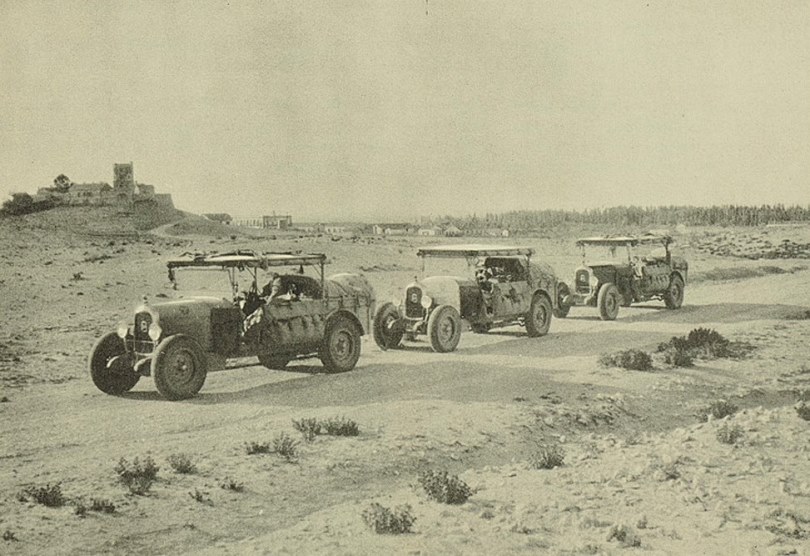

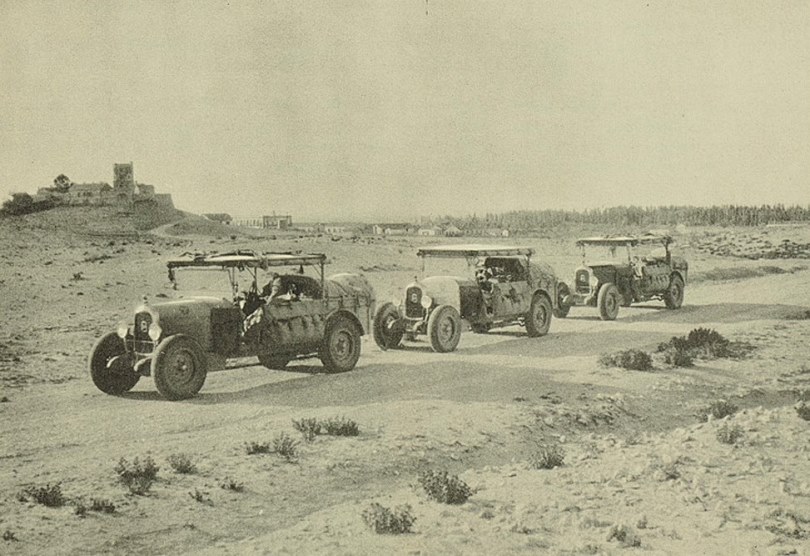

Et les raids succèdent aux raids.

Débarquement des voitures à Alger

Pendant

l'hiver 1928-29, le prince Sixte de Bourbon-Parme emmène

d'Alger au Tchad son équipe tricolore des trois Delahaye

11 CV, camionnettes de séries analogues à celles

qui effectuent quotidiennement des livraisons dans Paris.

Les pneus étaient seulement de gros diamètre

: 910 x 212. Mille deux cents kilomètres sont ainsi

parcourus sans incidents.

Raid Dunlop Delahaye Transsaharien

À

la même époque, le lieutenant Loiseau effectue

un raid analogue, mais dans un tout autre esprit. Il ne cherche

pas à reconnaitre comme le prince Sixte une grande

voie commerciale, mais à établir la possibilité

de vitesse sur une piste en partie connue. Il part donc à

la tête d'une équipe de cinq 10 CV Bugatti, auxquelles

le seul reproche qu'il adresse est d’être trop

lourdement chargées : 800 kilogrammes par voiture.

Malgré cet excès de poids, l'oiseau s'envole

vers Cao, roulant parfois à 110 à l'heure, traverse

le Niger, pousse jusqu'à Ouagadougou, capitale de la

Haute Volta, et revient ayant parcouru 10 500 kilomètres

sans le moindre accroc que la rupture de tuyaux d'essence

due aux effroyables cahots subis par ces voitures.

La mission Peugeot-Proust, pendant l'hiver 1929-30, accomplit

un périple qui fait pendant à celui du prince

Sixte, ayant pour objectif non plus le Tchad, mais l'Atlantique.

La particularité de ce raid est d'être effectué

par une équipe très disparate, quatre voitures

de série, mais de séries différentes

: une 18 CV, une 12 CV commerciale, une 12 CV de tourisme

et une 6 CV 201. Même succès : beaucoup d'anecdotes,

mais pas d'histoire. Et les pneus ne font pas parler d'eux.

Et, quoique disparate, l'équipe reste étroitement

groupée de bout en bout.

Nous n'avons mentionné là que les expéditions

les plus typiques. La place nous manque malheureusement pour

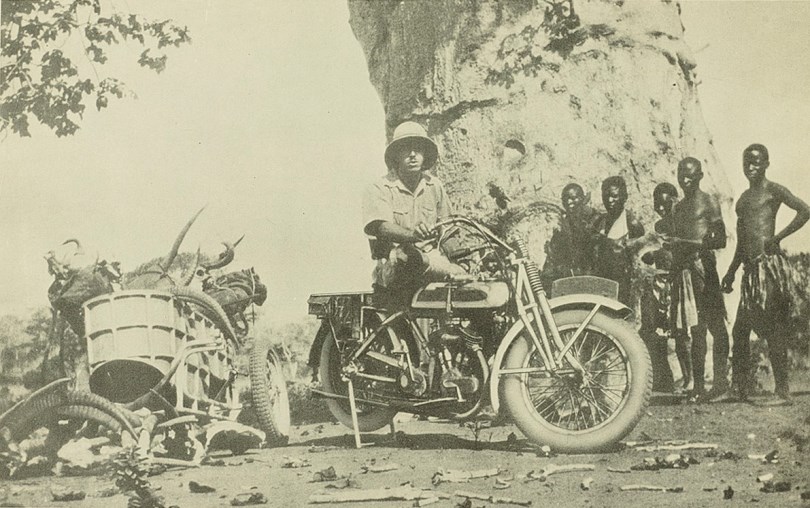

les décrire toutes. Citons seulement la promenade soudanaise

et équatoriale des camions gazogènes Panhard

et Levassor, le raid du lieutenant Estienne, etc....

Aujourd'hui, le trafic saharien est entré dans l'ère

des réalisations commerciales, des compagnies puissantes

se sont créées, qui exploitent des lignes régulières

à l'aide de véhicules appropriés dont

certains sont fort luxueux.

Le succès, somme toute, est venu le jour où

les voitures ont pu chausser les pneus appropriés.

Ces pneus doivent être à gros volume d'air et

à basse pression pour présenter à la

fois une grande souplesse et une large surface d'appui. Ils

doivent être à tringles pour résister

victorieusement aux réactions d'accrochement latéral,

fréquentes sur des sols ni sablonneux ni rocailleux

où une glissade transversale s'arrête souvent

sans douceur sur un obstacle résistant. Ils doivent

être constitués d'une gomme de premier ordre

résistant aux alternatives de brûlure et de gel

ainsi qu'à l'action destructrice du sable. Nous avons

demandé à Dunlop (auquel s'adressent tous les

constructeurs qui organisent des expéditions sahariennes,

même s'ils ne sont pas clients habituels de cette marque,

et aussi tous les exploitants de services automobiles africains)

de bien vouloir nous révéler le secret du pneu

saharien. Dunlop nous a répondu qu'il n'y avait pas

de pneu saharien mais que les bons pneus, fait de bonne gomme

et de bon coton étaient également aptes à

tous les services.

Rien d'étonnant, dans ces conditions à ce que

l'on soit maintenant habitué à réunir

dans une même pensée celle des difficultés

vaincues de la traversée du désert, et celle

de l'utilisation des pneus Dunlop.