Dans

le cadre provincial du vieux Jardin des Plantes à

Paris, figurez-vous un laboratoire paisible, encombré

de bocaux où baignent des poissons conservés

dans l’alcool. C’est là que je vais trouver

mon ami Théodore Monod, l’explorateur saharien

qui vient de passer quinze mois au désert (il en

est à son sixième voyage en Afrique depuis

1922) et qui en a rapporté des documents scientifiques

nombreux sur la géologie, l’ethnographie et

la préhistoire du Sahara.

À

quoi ça ressemble, un désert ?

Monod vient de publier un livre dont je vous recommande

la lecture, car il est aussi pittoresque que passionnant,

Méharées, explorations au vrai Sahara (1), où il

raconte ce qu’il a vu.

— Les lecteurs de Jeunesse-Magazine,

lui dis-je, aimeraient connaître quelques-uns des souvenirs

de vos voyages au désert ?

— Voyons, savent-ils à quoi ça

ressemble, un désert ? me demande Monod.

— Bien sûr, lui dis-je. Ils en

ont déjà vu des photographies, avec des caravanes, des dunes,

du sable à perte de vue.

___________________

(1) Je sers, éditeur. Paris 1937

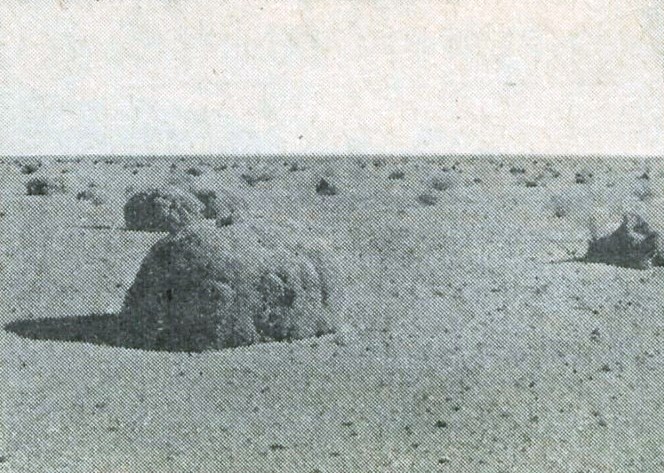

Un aspect inattendu du désert au nord

de Taoudeni

— Oui, je sais, me dit-il, une immense plaine de sable,

c’est l’idée classique qu’on se

fait d’un désert. C’est un des aspects

du Sahara, mais il en est bien d’autres, infiniment

variés. C’est la faute de Biskra, c’est

par là qu’on a abordé le désert

pour la première fois. Au débouché

de l’Aurès, une chaîne de montagnes,

on est tombé dans la plaine et quelle plaine ! une

steppe horizontale, des sablons, des chotts, du sel, une

vraie marée basse. C’est pour cela qu’on

a cru pendant longtemps que le Sahara était un ancien

fond de mer desséché. Si on avait attaqué

le désert par l’Aïr, le Hoggar ou le Tagant,

pareille hypothèse ne fût jamais née.

« On trouve de tout au Sahara, des roches, des collines,

des falaises, beaucoup de pierres... et aussi quelquefois

du sable. À cela près qu’il n’y

pleut guère, c’est un sol semblable aux autres.

Le Sahara n’est un désert qu’à

cause de son climat.

« Transporté un peu plus au Nord, sous des

cieux plus humides, il ne tarderait pas à se faire

Bretagne, Touraine et Normandie, avec forêts, rivières,

prairies, écrevisses et nénuphars. Son aridité

a pour simple origine l’excessive disproportion entre

la quantité d’eau que lui verse la pluie et

celle que lui soustrait l’évaporation. Voilà

ce qu’il est essentiel de bien comprendre.

Quand

l’orage crève au Sahara

—

Vous venez de parler de la pluie. Pleut-il donc quelquefois

au désert ?

— Mais oui, bien entendu ; il n’y a pas sur

la terre d’endroit où il ne pleuve jamais.

Le Sahara est un pays où il pleut rarement : une

averse tous les dix ans à In-Salah. Mais quand cela

arrive, c’est un vrai déluge. Comme les murs

des maisons sont en argile, ils fondent.

Le 17 janvier 1922, à Tamanrasset, vingt-deux personnes

sont ensevelies sous un mur qui s’écroule :

huit morts. La noyade n’est pas le moindre des dangers

au Sahara, surtout dans la montagne où, dans l’oued

à sec une heure auparavant, bouillonne tout à

coup un torrent profond souvent de plusieurs mètres

et assez violent pour balayer sans peine troupeaux et bergers.

L’évacuation d’un camp envahi, la nuit,

par le flot, n’a rien de plaisant ; si l’averse

accompagne le mascaret, le divertissement est complet :

vous pouvez m’en croire : j'ai essayé !

« Le plus ennuyeux, c’est que tout est gâché,

les bagages, les vivres, les couvertures, le cuir des selles

(fixé avec du crottin et des épines d’acacia).

— Je comprends cela d’autant mieux, dis-je à

Monod, qu’il m’est arrivé en 1916 pareille

mésaventure dans l’Aurès. Mais décrivez-moi

un peu votre caravane ; combien d’hommes, combien

de chameaux vous accompagnaient ?

Le

« nécessaire » d’un explorateur

—

Un nombre extrêmement variable. En novembre 1934,

j’ai accompagné à européens et

trois indigènes. Quant aux chameaux, leur nombre

dépend de la distance à franchir.

« En quittant Tindouf, à Noël 1935, pour

un parcours de 2 000 kilomètres, nous emmenions sept

chameaux.

La monture de l’explorateur

—

Et les bagages ?

— Ils ne sont pas compliqués :

mes burnous, une djellaba marocaine (c’est

une tunique en laine ou en poil avec des demi-manches et

un capuchon), des sandales en peau d’Oryx, l’antilope

du Sahara méridional, ou encore en peau de pneu d’auto,

très utilisés par les indigènes et inusables, un mongech.

— Un quoi ?

— Un mongech, une pince

à enlever les échardes, indispensable à tout va-nu-pieds

en pays épineux. Une petite théière d’étain, un quart,

une marmite, une bouilloire, deux assiettes de fer battu,

une cuillère (pas de fourchette, à quoi bon ? C’est

un engin de carnivore), un trépied en tringles à rideaux

pour suspendre le chaudron, une petite outre à beurre fondu,

des sacs de cuir pour le blé moulu, le gruau d’orge,

le riz, les dattes sèches, les arachides ; enfin les peaux

de bouc pour l’eau.

« Ensuite tous les instruments et outils

nécessaires pour les recherches scientifiques, depuis les

punaises et les crayons jusqu’aux thermomètres-frondes,

sans oublier le matériel photographique, la chambre claire

pour dessiner, et tous les emballages, caisses, sacs, boîtes,

etc., pour les échantillons géologiques, l’herbier,

et tout ce qu’il faudra soigneusement empaqueter pour

le ramener en bon état pour les collections du Muséum.

« Tout cela est très simple, mais la liste

de ce qu’on emporte doit être préparée

avec un soin extrême. Si quelque chose manque par

la suite, pas moyen d’y remédier: la boutique

la plus proche, où l’on pourrait trouver un

bout de ficelle, est à 5oo kilomètres !

Les « choux-fleurs » du désert sur la hamada de Tindouf

Un menu végétarien

—

Et que mangiez-vous, du couscous, je pense ?

— Non, le couscous, c’est

du luxe : il faut beaucoup trop de temps pour rouler les

boulettes et les cuire dans un récipient percé. La nourriture

quotidienne, c’est la Kessera, galette de

blé moulu, cuite dans le sable. La matière première pour

la Kessera comme pour le couscous est du blé écrasé

entre deux pierres, procédé employé depuis les temps préhistoriques.

La Kessera est prête une demi-heure après l’arrivée

à l’étape. On pétrit la pâte pendant qu’on allume

le feu. On fait un trou dans le sable du foyer, mélangé

de cendre et de braise. On y plonge la pâte. Un moment après,

c’est cuit.

« Il y a aussi le riz : bouillie grise, sale, parfois

sans sel ni graisse, relevée de grains de sable,

de poils de bouc, de brins de paille.

À l’indigène, on le mange avec les doigts

(la cuiller est un luxe). Après le repas, se lécher

les doigts et surtout les creux qui les séparent,

puis se les essuyer sur la plante des pieds, merveilleusement

propre, polie, fourbie, récurée par le sable.

« On complète le menu par des dattes sèches,

des abricots, des cacahuètes.

« Au chapitre des boissons, on trouve le lait, le

thé vert et l’eau, cette dernière, plus

ou moins sale, avec des goûts variés, dont

celui de la « guerba », l’outre en peau

de bouc, fait le fond.

Pétrissage de la « Kessera »

Ce

problème : ne pas mourir de soif

—

L’eau doit être une chose singulièrement

rare et précieuse au Sahara ? Et comme on ne trouve

évidemment pas un point d’eau à chaque

étape, son transport est, je pense, un des plus importants

problèmes pour l’explorateur ?

— Il y a beau temps qu’il est résolu

! Depuis l’antiquité, le récipient idéal

est trouvé : c’est la peau de bouc, la guerba,

incassable, souple, facile à arrimer par les pattes

(celles du bouc), facile à réparer.

— Combien contient-elle ?

— 20 à 25 litres d’eau.

— Combien faut-il d’eau par homme et par jour

?

— En hiver, 4 litres (y compris l’eau pour la

cuisine). C’est un minimum. En été,

quand il fait en plein midi 44° à l’ombre,

la consommation est doublée : 8 à 10 litres.

— Et les points d’eau, à quelle distance

sont-ils l’un de l’autre ?

— Cela varie entre o et 6oo kilomètres. À

raison d’étapes journalières de 5o kilomètres,

quand on dépasse cinq jours sans eau, ça cesse

d’être une promenade et ça devient du

sport. Mais les Touareg des Iforas le font chaque année,

en traversant le Tanezrouft entre Tisserlitine et Ouallen

: 400 kilomètres en 9 jours avec des moutons.

« En traversant le Lemriyé, entre Tiniouilig

et Araouan, nous avons fait 6oo kilomètres sans point

d’eau, en 18 jours.

— Et si l’on s’égare, si l’on

ne trouve pas le point d’eau, ou s’il est tari

?

— Ça fait partie des risques à prévoir

; c’est l’équivalent du naufrage en mer

pour le navigateur.

Souffrir...

et se taire

—

Et si l’on est malade, que devient-on ? Que fera-t-on

de vous ?

— Rien. Il n’y a rien à faire ! Il faut

marcher à tout prix, sous peine de mourir de soif,

vous et vos compagnons. Si vraiment vous êtes incapable

de vous tenir en selle, on vous attachera, mais l’étape

se fera, parce qu’il faut qu’elle se fasse !

« C’est une rude école, mais combien

salutaire. Ici, dans les villes, nous nous plaignons pour

le moindre bobo. Nous prenons l’habitude de nous dorloter.

Là-bas, aucune plainte, c'est tout à fait

inutile puisqu’il n’y a personne à apitoyer

: alors, il ne reste qu’à serrer les dents,

en prenant l’air du Monsieur-qui-n’a-pas-mal-du-tout.

Impossible

de poser le pied par terre !

—

Vous me parliez d’étapes de 5o kilomètres

par jour. Comment les parcouriez-vous ?

— L’hiver, étape d’une seule traite

de 7 heures à 10 heures. L’été,

on part à 4 ou 5 heures du matin, et on s’arrête

plus tard, vers 18 ou 19 heures avec une halte aux environs

de midi.

« Deux à trois heures de marche à pied

au moins, ensuite on monte à chameau. Dans l’après-midi,

parfois, nouvelle séance de marche à pied.

Au milieu du jour, la température du sol peut atteindre

8o°. Impossible de poser le pied nu par terre ! Pourtant,

il faut bien descendre s’il y a un échantillon

intéressant à ramasser... On s’en lire

en boitillant !

— Que ramassiez-vous, tout au long de vos courses

?

— De tout, des cailloux, des pierres taillées,

des fossiles. Mes poches se remplissaient de ce que je ramassais

moi-même ou de ce que des collaborateurs bénévoles

(européens ou indigènes) m’apportaient,

trouvailles parfois sans l’ombre du plus léger

intérêt. Pour ne pas froisser les donateurs

ni décourager leur zèle, j’avais deux

poches à mon séroual (culotte bouffante),d’un

côté celle du Muséum, avec un fond,

de l’autre la poche « à cadeaux »,

qui n’en avait plus, permettant de restituer discrètement

au désert toute découverte inutile.

Des

pêcheurs à la ligne au Sahara ?

—

La géologie saharienne est à la fois très

facile et très difficile. C’est un livre ouvert

: on trouve tout sur le sol ; pas de forêts, de maisons

ni de cultures pour gêner l’observation. Mais

pour tourner chaque page, il faut parcourir des distances

énormes, par centaines de kilomètres.

— Et la préhistoire ?

— J’ai recueilli de nombreux dessins et inscriptions

faites sur des rochers. Il y en a de modernes, d’autres

fort anciennes (par exemple 5 000 ans avant J.-C.). Parmi

les objets à ramasser, on trouve des meules, des

haches, des pointes de flèche en pierre taillée.

J’ai recueilli des hameçons en os de crocodile...

— Comment ? des pêcheurs à la ligne au

milieu du Sahara ?

— Mais oui ! Le climat du Sahara a été

autrefois beaucoup moins aride que maintenant, et il y a

eu de grands lacs, qui ressemblaient au Tchad actuel.

« Sur les bords vivaient au temps de l’âge

de pierre, des populations de paysans et de pêcheurs.

Les preuves de ce changement de climat abondent. Tenez,

voyez dans ce tube ces graines subfossiles, ramassées

dans le désert.

— Oui, qu’est-ce que c’est ?

— Des graines de micocoulier.

Nous

voici revenus dans le laboratoire du Muséum. Par

la fenêtre, on voit les pelouses et les ombrages.

Je regarde la carte des parcours accomplis dans le Sahara

par Théodore Monod. On pense à des zigzags

dessinés par un insecte capricieux.

Je songe à ces interminables cheminements dans le

désert pendant des milliers et des milliers de kilomètres.

Quelle leçon d’énergie et de persévérance

!

F. Quiévreux.

Ravin dans la falaise du Harik

Impossible

de poser le pied par terre !

Impossible

de poser le pied par terre !