PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE II

Les précurseurs

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 3 - Avril 1932

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Après le massacre de la mission Flatters, douloureusement ressenti en France et en Algérie, on s’est demandé bien souvent quelles avaient été les raisons de la fourberie des Touareg et pourquoi ils s’étaient montrés si barbares et si cruels envers des Français qui ne leur voulaient aucun mal et se proposaient seulement de traverser pacifiquement leur pays.

À cette époque la confrérie religieuse des Senoussistes, qui devait devenir plus tard si redoutable, manifestait déjà beaucoup d’activité. De Koufra où se trouvait la zaouia mère, le grand chef de l’ordre cherchait à étendre son influence sur la Tripolitaine, le sud tunisien et le Sahara oriental. De nombreux adeptes s’enrôlaient sous la bannière senoussiste dont les chefs conseillaient la haine du chrétien et la lutte contre leurs projets de pénétration en Afrique.

DUVEYRIER avait déjà noté, lors de son séjour chez les Ajjer, cette tendance d’esprit des membres de la secte. « La Confrérie, a écrit l’illustre explorateur, est l’ennemie irréconciliable et absolument dangereuse de la domination française dans le nord de l’Afrique et de tous les projets tendant soit à étendre notre influence, soit à augmenter la somme de nos connaissances sur le continent au nord de l’Équateur ».

Sans aucun doute les Senoussistes eurent une part de responsabilité dans le massacre de la mission, car celle-ci était protégée par les Tidjania, confrérie rivale des Senoussistes, et cette particularité ajoutait encore à la haine de ces derniers contre les explorateurs. Mais on doit reconnaître aussi que la propagande senoussiste fut singulièrement aidée par les circonstances et surtout par cette inflexible et mystérieuse loi qui guide inéluctablement tous les actes des humains. Quelques jours avant l’agression de Tadjemout, le colonel FLATTERS, prévenu des sentiments hostiles des Hoggars, n’écrivait-il pas que « si les affaires se gâtaient »», il reviendrait par Ghat où il serait bien accueilli par les Ajjer ? Le Chef de la mission savait donc que les « affaires » pouvaient se gâter. Cependant le drame se produisit et il semble que c’est le choix de l’itinéraire, allié à un excès de confiance et à un manque de prudence, qui provoqua le massacre de nos malheureux compatriotes.

Dans ces événements si pénibles pour le prestige français, les Touaregs Ajjer conservèrent une attitude correcte. Sauf le suzerain de Djanet, Sultan AHMOUD AG EL MOKHTAR, qui ne prit pas part au massacre du groupe du colonel, FLATTERS, mais qui poursuivit les survivants avec acharnement, les Ajjer observèrent à l’égard de la mission une neutralité stricte. L’agression fut uniquement l’œuvre des Touareg du Hoggar et ceux-ci ont été assurément poussés dans leur sauvage entreprise, moins par le fanatisme religieux que par le souci d’interdire aux étrangers l’accès de leur petit pays. L’aménoukal des Hoggars, AHITAGHEL, en fut l’instigateur et ses gens, parmi lesquels les frères ATTICI et ANABA AG CHIKKAT se montrèrent les plus féroces massacreurs, en devinrent les barbares exécutants.

On pouvait cependant tirer de la triste fin de la mission FLATTERS de précieux enseignements pour la pénétration saharienne. La preuve était faite que les Touareg, ceux du Hoggar du moins, nous traitaient en ennemis, que leur bravoure et leur mépris de la mort atteignaient le plus haut degré, mais que leur armement défectueux devait les rendre au combat très inférieurs à nos troupes. De bons esprits estimaient donc que l’on devait se hâter d’en finir avec eux afin d’ouvrir, par la force, le passage indispensable sur la route du Soudan.

Ces suggestions, émises par des hommes clairvoyants et expérimentés, ne devaient pourtant pas être adoptées. L’émotion causée en France par le massacre de la mission FLATTERS était si profonde, dans tous les milieux, qu’on ne voulut pas réparer le cruel affront fait à notre pays, ni même autoriser nos tribus du sud algérien à organiser un contre-rezzou pour tirer vengeance de leurs morts. L'affaire de Tadjemout eut pour conséquence de faire subir un long temps d’arrêt à la pénétration française au Sahara. Selon la juste expression de M. Augustin BERNARD, l’éminent professeur du Collège de France, ce fut une « période d’effacement » durant laquelle le Sahara central demeura totalement fermé aux explorateurs.

Cependant la confiance mise en les Touareg Ajjer était si complète qu’elle fut à peine ébranlée par ces tragiques événements. On .continuait à penser que si les Hoggars nous étaient hostiles, nous trouverions chez les Ajjer des amis sûrs et loyaux. Le grand cardinal LAVIGERIE lui-même partageait cet optimisme et il jugea possible de renouveler, dans cette région du Sahara oriental, la tentative malheureuse de 1876 dans laquelle trouvèrent la mort, à Inifel, les Pères PAULMIER, MÉNORET et BOUCHARD.

En 1881, le Père RICHARD, connu chez les indigènes sahariens sous le vocable de « Maréchan », corruption de son titre et de son nom, formait le projet de gagner Ghat, accompagné des Pères MORAT et POUPLARD, en vue de fonder une mission catholique dans cette ville de la Tripolitaine.

Après le massacre de la mission FLATTERS le projet était hardi, mais le Père RICHARD, se souvenant de l’accueil relativement bon qu’il avait trouvé quelques années auparavant chez les Ajjer, avait confiance en l’issue de son expédition. Celle-ci, pourtant, finit lamentablement par l’assassinat des 3 courageux Pères, dans les premiers jours de l’année 1882, alors qu’ils venaient de quitter Ghadamès pour se diriger vers Ghat. À la suite de ce forfait le cardinal LAVIGERIE limita l’action des Pères Blancs, dont l’ordre venait d’être créé, aux postes d’Ouargla, de Ghardaïa et d’El-Goléa, qu’ils n’ont jamais dépassés depuis dans le Sahara.

Venant après l’affaire de Tadjemout, le meurtre des Pères missionnaires causa une grande émotion. Le Sahara qui, jusqu’à ces événements, apparaissait à travers RHOLFS et DUVEYRIER comme un pays de légendes, peuplé de nomades chevaleresques, devint alors une région fabuleuse, défendue par des hordes féroces qui en interdisaient sévèrement l’accès. Aussi lorsque Fernand FOUREAU demanda, en 1883, l’autorisation de faire des explorations dans le désert, essuya-t-il un refus et dut- il se borner à des déplacements de moindre envergure.

Dans les années qui suivirent, quelques hommes, attirés par le mystère du grand sud, essayèrent de le pénétrer par le nord, mais ils n’allèrent pas bien loin. Ce furent, en 1885, TEISSERENS DE BORT, DESCHELLEREINS et BOVIER-LAPIERRE qui reconnurent la contrée comprise entre Touggourt, l’Igharghar, Berresof et Gabès ; Marcel PALAT, qui tenta la même année de pousser plus avant, parvint jusqu’au Gourara, mais il trouva la mort à l’ouest d’In-Salah. Il en fut de même pour l’explorateur Camille DOULS qui s’était rendu au Touat dans l’intention de continuer vers Tombouctou et qui mourut assassiné par des Touareg au sud d’Akabli en 1889.

En définitive, pendant une période de dix années la pénétration saharienne demeura inactive en ce qui concerne les grandes explorations et les quelques hommes courageux qui voulurent rendre leur pays plus glorieux payèrent de leur existence leur téméraire entreprise.

Néanmoins cette « période d’effacement » ne fut pas complètement perdue pour la grande œuvre qui, déjà, se dessinait. Avec le recul du temps, qui permet de mieux juger les faits, on peut même affirmer qu’elle fut plus profitable peut être que des randonnées retentissantes qui eussent provoqué sans doute des décisions trop hâtives touchant les projets alors en honneur. On eut tout le loisir de mieux étudier le pays et ses habitants, de consolider notre installation dans le sud algérien, de se créer des alliés parmi les tribus soumises et de préparer méthodiquement les moyens de procéder à une avance progressive vers le Haut Sahara.

Les trois divisions militaires de Constantine, d’Alger et d’Oran avaient chacune une partie du désert comprise dans son territoire de commandement.

Dans la division d’Oran, l’insurrection du BOU AMAMA en 1881 amena en cette année nos troupes dans la région de Figuig où elles n’étaient plus revenues depuis 1870. Quatre ans plus tard un poste fortifié était créé à Djenien-bou-Rezg en vue de couvrir les communications entre Figuig et Ain-Sefra. La voie ferrée était prolongée jusqu’à ce dernier centre où elle parvenait dès 1887.

Dans la province d’Alger on s’intéressa à la région du M’Zab dont la soumission à la France datait de 1852, mais que nous n’occupions pas. Cette occupation ne devint effective qu’en 1882. De même pour Ouargla, où nos troupes étaient entrées dès 1854, qui fut occupée par des tirailleurs algériens et où le premier coup de trépan fut donné en 1883 pour le plus grand bien de l’oasis qui menaçait de mourir de sécheresse.

Vers l’est on occupa solidement Touggourt et El-Oued et on poussa la voie ferrée jusqu’à Biskra. De nombreuses oasis nouvelles furent créées dans l’Oued Rhir où des colons français vinrent s’installer et procéder à des plantations de palmiers en toute sécurité.

Dans le domaine de la pensée, l’activité fut également féconde. Notre documentation saharienne s’enrichit de cartes, de levés d’itinéraires, dus au commandant LANNOY DE BISSY, au capitaine Henry DE CASTRIES, au commandant REBILLET, à Fernand FOUREAU. D’intéressantes études étaient publiées notamment par le capitaine LE CHATELIER, par René BASSET et l’Officier Interprète DE MOTYLINSKY. Des prisonniers Touareg originaires des Taïtoq et des Kel Ahnet donnèrent à MASQUERAY et au capitaine BISSUEL l’occasion de rédiger le premier un « Dictionnaire français-touareg », le second un ouvrage intitulé « Les Touareg de l’Ouest ».

L’année 1890 marque une date mémorable dans l’histoire de la pénétration saharienne et même dans l’histoire de l’Afrique française. C’est en cette année que fût signée la fameuse Convention avec l’Angleterre au sujet de la répartition entre les deux pays des zones de l’Afrique Centrale. Cette Convention laissait à la France « les terres légères » du Sahara où, suivant le mot devenu légendaire de LORD SALISBURY, « le coq gaulois trouverait de quoi gratter ».

C’est en cette même année 1890 que d’éminents et bons français fondèrent « le Comité de l’Afrique Française », qui prit une si grande part dans l’établissement de notre empire africain. Succédant aux DE BRAZZA, aux CRAMPEL et autres illustres pionniers de la première heure, de courageux explorateurs allaient venir faire rayonner le nom de la France jusqu’au cœur du continent noir et souder peu à peu, grâce à leur énergie tenace et à leur patriotisme ardent, les parties éparses de ces immenses territoires qui forment aujourd’hui le plus magnifique fleuron de notre couronne coloniale.

La pénétration saharienne par le nord allait, elle aussi, prendre un nouvel essor.

En 1891, l’oasis d’El-Goléa était occupée d’une façon permanente par un détachement de tirailleurs algériens montés à méhari et commandés par le capitaine LAMY. Le futur chef de la mission saharienne avait déjà les regards tournés vers le désert insondable et il songeait à rendre à son pays le prestige qu’il avait perdu depuis le désastre de Tadjemout. Mais il ne put réaliser ses desseins avec sa troupe de tirailleurs originaires du Tell, peu aptes au métier de méharistes, et il dut attendre un moment plus favorable.

À cette même époque l’Algérie était administrée par le Gouverneur Général J. CAMBON qui s’intéressait beaucoup aux affaires du sud et dont les conceptions étaient favorables à l’extension de l’influence française dans le Sahara. Il aurait voulu que nos troupes occupassent les oasis du Touat et du Tidikelt, mais ses suggestions ne furent pas admises par le Gouvernement et l’on se borna à renforcer notre occupation dans le Sud-Oranais.

Désirant toutefois marquer l’importance qu’il attachait à notre installation dans la région présaharienne, M. CAMBON n’hésita pas à se rendre personnellement à El-Goléa en 1892 en vue d’examiner sur place la meilleure politique à adopter pour amener les habitants du Touat à se soumettre. Aujourd’hui que la délicieuse oasis d’El-Goléa peut être facilement atteinte d’Alger en automobile en quelques jours, on a peine à concevoir les difficultés que présentait un pareil voyage. On peut dire que le Gouverneur Général qui l’entreprit, non sans risques, fit preuve de décision et de témérité.

Suivant un exemple venu de si haut, de nombreuses explorations furent de nouveau organisées.

Vers l’ouest le Capitaine DE SAINT-JULIEN parcourut, en 1891, la vallée de l’Oued Namous qui fut également étudiée l’année suivante par l’ingénieur des mines JACOB. En 1895, le Commandant GODRON franchissait le grand erg occidental et parvenait à l’oasis de Tabelkosa.

C’est principalement dans le sud Constantinois, sous l’impulsion du général DE LAROQUE, que reprirent les relations avec les Touareg. Aidé des marabouts Tidjania, le général réussit à faire venir en Algérie, dans le courant de l’année 1892, une sorte d’ambassade composée de quelques Touareg Issaqquamaren, Les conversations qui s’ensuivirent ne modifièrent d’ailleurs nullement par la suite l’attitude des Hoggars et les « ambassadeurs » repartis pourvus de cadeaux,, furent même, apprit-on plus tard, pillés et châtiés pour leur initiative. Le général DE LAROQUE fut un peu plus heureux auprès des Iforas de Temassinin dont le caïd ABDENNEBI BEN ALI demeura toujours un allié fidèle et dévoué.

En 1892, Fernand FOUREAU, toujours à son rêve d’atteindre l’Aïr par le territoire Ajjer, fit un premier voyage d’études jusqu’à Temassinin. La même année Gaston MÉRY, chargé d’une mission géographique et commerciale, conçut le projet d’atteindre le pays Ajjer; obligé de renoncer à son objectif, il entreprit un nouveau voyage l’année suivante et il put cette fois arriver au lac Menghour et avoir en ce point une entrevue avec des chefs Ajjer.

Dans le même temps un ingénieur suisse, V. CORNETZ, se rendit à Ghadamès par le sud-tunisien où il séjourna pendant près de deux années de 1891 à 1893. En 1893 également le capitaine CAZEMAJOU et le lieutenant DUMAS exécutèrent une reconnaissance vers Ghadamès par Berresof et Nefta. Mais ce fut surtout FOUREAU qui se révéla le grand explorateur du Sahara Oriental. Durant les dix dernières années du siècle, FOUREAU se consacra à peu près uniquement à l’étude détaillée de cette région, absorbé par son idée de traverser le Sahara pour gagner le mystérieux Soudan, et accumulant la documentation qui devait lui permettre, plus tard, de réaliser enfin son grand rêve patriotique.

Mais avant d’atteindre ce résultât tant souhaité, que d’obstacles devait rencontrer cet homme dont on ne sait ce qu’il faut le plus admirer : l’énergie et le courage indomptable ou bien la persévérance dans l’effort et la confiance inébranlable dans le succès final.

Chargé par le gouvernement de la Métropole, en décembre 1893, d’atteindre l’Aïr, FOUREAU parvenait sans incident jusqu’à l’oued Tikhammalt, puis jusqu’à l’oued Mihero, déjà visité par ERWIN VON BARY. Il se trouvait au centre du pays Ajjer et pouvait espérer poursuivre sa route dans des conditions aussi favorables, lorsqu’il se heurta à l’hostilité des chefs Ajjer, ayant a leur tête INGUEDAZZEN. Devant les menaces dont il était l’objet l’explorateur fut contraint de renoncer à son voyage et il revint en Algérie en traversant l’erg d’Issaouan et le plateau de Tinghert.

Ses tentatives ultérieures ne furent pas plus heureuses. En 1895, en 1896, puis en 1897 Fernand FOUREAU renouvela ses entrevues avec les Touareg Ajjer. Mais chaque fois il se trouvait en présence d’exigences telles qu’il lui était impossible de satisfaire ces insatiables quémandeurs « dont les appétits au point de vue de l’argent, sont, disait-il, aussi grands que leur complaisance l’est peu ». Aussi arriva-t-il à cette conclusion qu’avec de pareils adversaires le seul procédé à mettre en œuvre était de se faire accompagner d’un fort détachement capable d’en imposer aux Touareg. La seule présence d’une colonne armée suffirait à obtenir le respect de ces populations qui n’étaient « fortes que de notre apparente faiblesse », selon la juste expression de SCHIRMER. De cette conclusion naquit le projet de la fameuse mission saharienne que Fernand FOUREAU devait diriger avec le Commandant LAMY.

FOUREAU ne fut cependant pas le seul explorateur de cette période décennale qui clôtura le XIXe siècle. En octobre 1893, une mission dirigée par un ancien officier de tirailleurs devenu journaliste, B. D’ATTANOUX, tentait également de gagner le pays Ajjer, mais elle ne put dépasser Menghour pour des raisons diverses. C’est en cette même année que fut construit, près de l’ancien puits de Bel Haïrane, sur la route de Temassinin, le fort Lallemand qui compléta, à l’est, la ligne de blockhaus (Fort Mac Mahon, Fort Miribel, Fort Inifel) destinés à servir de bases à nos troupes lors de l’avance vers le sud.

Tandis que le professeur G. B. M. FLAMMAND, de l’École des Sciences d’Alger poursuivait ses investigations scientifiques du plus haut intérêt dans le sud Oranais, qu’il entreprenait l’étude du Grand Erg Oriental, du Gourara, du Tadmaït et qu’il recueillait sur ces régions des renseignements géologiques et archéologiques très complets, on apprenait le massacre du marquis de MORES survenu entre Sinaoun et Ghadamès le 8 juin 1896. Quelques mois plus tard, le 31 octobre, le lieutenant COLLOT était à son tour assassiné au sud d’El-Goléa par des pillards Châamba.

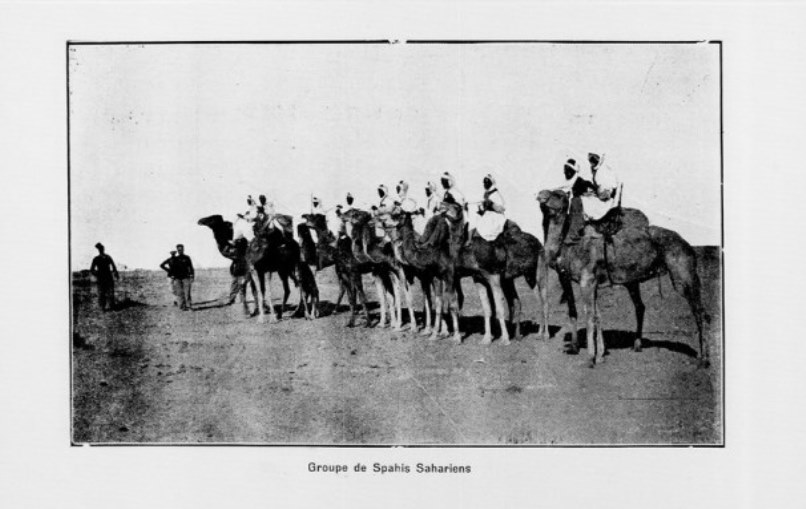

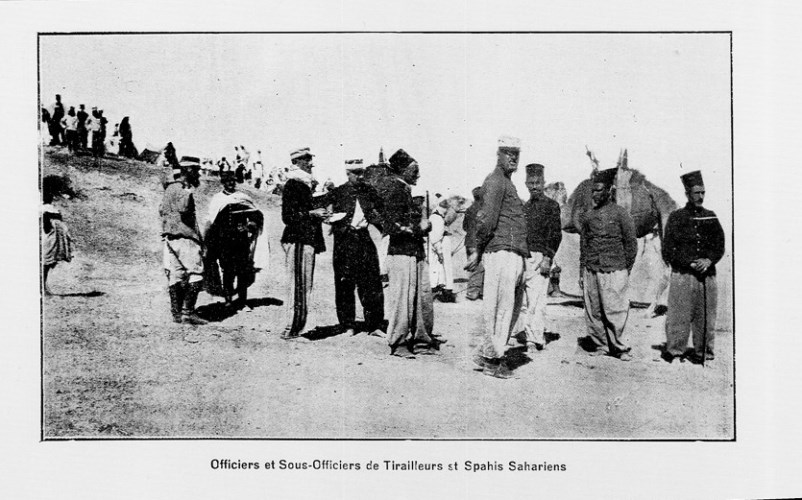

C’est aussi de cette période que date la création des troupes spéciales sahariennes par la loi du 5 décembre 1894 et constituées par une compagnie de tirailleurs sahariens et un escadron de spahis sahariens.

Cette organisation était le complément des mesures d’ordre général déjà prises, notamment par la construction des bordjs sur les principales routes menant vers les oasis. Ces mesures dont l’utilité apparut par la suite fort discutable, avaient au moins le mérite d’affirmer la volonté de la France de faire respecter sa souveraineté dans le Sahara.

On-estimait qu’il importait de confier la défense des nouveaux bordjs à d’autres troupes que celles dont on disposait jusqu’alors. Celles-ci, recrutées parmi les populations indigènes du Tell, supportaient assez mal le climat pénible de l’été saharien et ne pouvaient guère être utilisées pour un service actif. La principale caractéristique des nouvelles formations devait donc être l’endurance et la mobilité afin d’approprier nos moyens d’action à l’œuvre à poursuivre. Pour obtenir ce résultat, il fallait des éléments sans cesse tenus en haleine, prêts à se porter vers un point menacé, à courir par monts et par vaux, constamment sus aux coupeurs de route, toujours disposés à prendre l’offensive contre un ennemi réputé insaisissable.

Mais ces troupes étaient encore trop « régulières » pour répondre aux besoins de la guerre au désert. Les tirailleurs demeuraient dans les garnisons, montaient, avec une consciencieuse immobilité, la garde dans nos postes avancés de l’extrême-Sud. Les officiers, pourtant animés de la plus belle ardeur, mais absorbés par les nombreux détails d’administration et d’instruction de leurs unités, n’avaient, par surcroît, aucun contact avec la population qu’ils n’étaient pas chargés de diriger. Les difficultés d’approvisionnement étaient très grandes et le prix de revient des vivres très élevé. C’est ainsi que les pommes de terre, indispensables à l’alimentation des Français, ne parvenaient qu’après un long parcours en subissant un déchet de près de 80 %. On prescrivit alors aux tirailleurs sahariens d’entreprendre la culture de ce tubercule à El-Goléa, de sorte que cette unité, primitivement destinée à une existence nomade, devint une compagnie de jardiniers, presqu’uniquement préoccupés de cultures maraîchères.

Les spahis sahariens, montés à méhari, se montraient un peu plus mobiles ; toutefois leurs déplacements ne dépassaient pas un rayon assez restreint, car il leur était interdit de s’éloigner de leurs garnisons respectives afin d’éviter tout engagement avec les populations plus ou moins hostiles de la région. Sans doute la consigne était sage et prudente, mais elle dénotait une méconnaissance de l’esprit des nomades du désert, dont l’existence reposait sur le brigandage et la razzia.

À la vérité, ces spahis sahariens comme les tirailleurs, n’étaient guère plus suffisamment préparés à la vie au désert que ne l’avaient été leurs devanciers. Il eut fallu que ces corps fussent uniquement constitués de nomades du pays, tandis qu’ils comprenaient encore trop d’éléments venus des contrées septentrionales. On avait bien essayé de recruter des Châarnba, mais ces fiers et belliqueux nomades avaient trop le culte de la liberté pour consentir à l’aliéner. Habitués à vivre dans les immenses étendues, à n’obéir qu’à leur propre loi, à planter leurs tentes au hasard des points d’eau et des centres de pâturages pour leurs troupeaux, à donner libre cours enfin à leurs instincts de pillage qui développaient à un si haut degré leurs qualités d’endurance, d’initiative et de combativité, il leur répugnait de s’engager pour s’astreindre à la rude discipline des camps.

En fin de compte l’institution, excellente en principe, ne donna pas les résultats escomptés et dès l’année 1898 on parla de la supprimer. Cette suppression ne devait pourtant intervenir que plusieurs années plus tard, pour être avantageusement remplacée par une organisation moins coûteuse, mieux adaptée au pays, qui allait permettre la prise de possession rapide et définitive du Sahara. En attendant, les spahis et les tirailleurs sahariens rendirent néanmoins de bons services, notamment lors de l’occupation du Tidikelt et du Touat ainsi qu’en participant à la traversée saharienne de la mission FOUREAU-LAMY dont il sera parlé dans un prochain chapitre.

Cette période d’activité saharienne, préparatoire des grands événements qui allaient ouvrir le XXe siècle, fut aussi particulièrement féconde en travaux d’études de toute nature.

Vers 1890 la question du chemin de fer transsaharien, qui paraissait avoir reçu un coup mortel après le massacre de la mission FLATTERS, faisait comme le phénix légendaire et renaissait de ses cendres. De chauds partisans du projet se révélèrent : C. ROLLAND, ED. BLANC, le général PHILIBERT, réussirent à émouvoir l’opinion publique par leur foi profonde dans le succès de l’entreprise. Quelques années après ce fut le grand savant économiste Paul LEROY-BEAULIEU qui se fit le protagoniste du chemin de fer dans des articles et ouvrages retentissants.

En 1890, le commandant DEPORTER publiait une étude sur l’Extrême-Sud algérien, étude fort copieuse, bien que manquant de documentation sûre. L’année suivante parut un travail de géographie dû à C. SABATIER, lui-même ardent partisan du Transsaharien et auteur d’un ouvrage intéressant sur cette question. Puis vinrent les importantes publications de SCHIRMER (Le Sahara), de M. VUILLOT (Exploration du Sahara) et surtout le volumineux recueil du commandant LACROIX et de P. DE LA MARTINIÈRE connu sous le nom de « Documents sur le Nord-Ouest Africain », comprenant quatre gros volumes et un atlas, sur l’Ouest et le Sud-Ouest de l’Algérie.

Enfin les officiers des bureaux arabes entreprenaient, chacun dans sa circonscription, des études sur des questions déterminées et complétaient nos connaissances géographiques par des cartes et des levés d’itinéraires. On doit signaler notamment la carte au 1.800.000° dite de l’extrême-sud en treize feuilles de DEPORTER et une nouvelle édition de la carte d’Algérie au 1/800.000° en dix feuilles dont deux s’étendaient jusqu’à la latitude d’In-Salah.

La période comprise entre 1890 et 1900 fut donc une période particulièrement active dans tous les domaines et elle constitua une préparation heureuse des événements qui allaient survenir avec l’entrée des « réalisateurs » sur la scène saharienne.