PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE III

Les conquérants

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 4 - Juillet 1932

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Deux événements d’une importance capitale pour la pénétration française au Sahara et qui tiennent dans l’Histoire de cette pénétration une place prépondérante ont inauguré le XXe siècle : la traversée du Sahara par la mission FOUREAU-LAMY et la prise d’In-Salah par les goumiers Chaâmba du Capitaine PEIN.

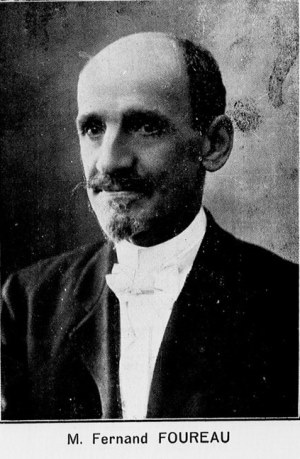

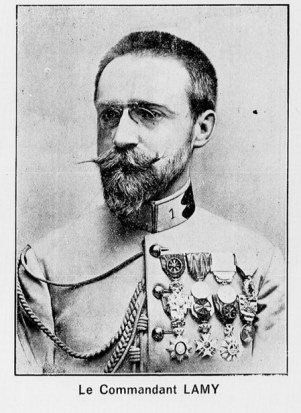

Fernand FOUREAU, le tenace explorateur du Sahara oriental et du Tadmaït, était connu de tous les officiers sahariens, sauf cependant du Commandant LAMY qu’il n’avait jamais eu l’occasion de rencontrer. Tous deux poursuivaient le même objectif : cette traversée du désert qui exerçait sur les esprits des officiers du sud une invincible attraction, qui les fascinait jusqu’à l’exaspération. Mais ni FOUREAU ni LAMY n’avaient eu l’idée de s’entendre pour unir leurs efforts et l’explorateur caressait sa chimère sans découragement, mais sans grand espoir, tandis que le commandant, alors à Paris auprès du Président de la République Félix FAURE, dont il était l’officier d’ordonnance, étudiait comment il parviendrait enfin à réaliser son audacieux projet.

Par quelles heureuses conjonctures ces deux hommes qui s’ignoraient si totalement, et qui se trouvaient éloignés de plusieurs milliers de kilomètres l’un de l’autre, parvinrent-ils à se joindre, à se comprendre et à former cette dualité sous laquelle ils ont écrit une si magnifique page à l’histoire coloniale de la France ?

C’est à M. LE CHATELIER, ancien officier de bureau arabe devenu plus tard professeur en Sorbonne, que revient le mérite de cette association.

M. LE CHATELIER connaissait parfaitement Fernand FOUREAU, qu’il avait vu maintes fois à Ouargla lorsqu’il était lieutenant. Il savait quelle force de volonté, quelle source d’énergie animaient ce vigoureux quinquagénaire, par ailleurs savant déjà célèbre par ses travaux. Il était d’autre part lié d’une amitié très vive avec le Commandant LAMY, son ancien camarade du désert, dont il partageait entièrement les idées. LE CHATELIER comprit tout le parti que l’on pourrait tirer de ces deux hommes unissant leurs connaissances sahariennes et leur volonté de réussir pour la réalisation de l’œuvre souhaitée. Profitant d’un séjour que faisait à Paris M. FOUREAU, M. LE CHATELIER le mit en rapport avec le Commandant LAMY et c’est de cette rencontre que naquit l’idée de l’organisation d’une mission qui allait prendre le titre de « Mission saharienne » et connaître la gloire sous le nom de « Mission FOUREAU-LAMY ».

M. LE CHATELIER était précisément l’exécuteur testamentaire d’un généreux mécène, M. RENOUST DES ORGERIES, passionné pour les questions africaines, et qui avait légué une somme importante à la Société de Géographie de Paris au titre des explorations dans le continent noir. Sur l’intervention de l’ancien officier de bureau arabe, la Société de Géographie attribua ce legs aux deux explorateurs. Dès lors FOUREAU et LAMY multiplièrent les démarches, s’employèrent à combattre les objections, à calmer les craintes qui se manifestaient encore, à vaincre les derniers obstacles. Tâche écrasante, souvent décourageante, car on se rappelait toujours le désastre de la mission FLATTERS et certains esprits timorés vivaient encore dans la terreur des hommes voilés.

Finalement la persévérance des deux futurs chefs de mission eut raison de toutes les difficultés. Ayant obtenu des subventions supplémentaires du Comité de l’Afrique Française et du Ministère de l’Instruction Publique, ils avaient enfin la joie et là fierté de recevoir du Gouvernement une mission officielle. On les chargeait de traverser le désert du nord au sud et de rejoindre, au cœur du continent noir, deux autres missions parties l’une du Niger, l’autre du Congo. Il s’agissait en somme de réaliser l’idée cardinale du Comité de l’Afrique Française, c’est-à-dire réunir en un seul bloc l’Algérie, le Soudan et le Congo.

Le caractère officiel de la mission, qui lui assurait l’appui des pouvoirs publics, allait permettre au Commandant LAMY, chargé de la sécurité des membres de l’expédition, de constituer une solide escorte militaire.

La tâche qui incombait à l’ancien chef de poste d’El-Goléa était extrêmement importante et délicate. Il fallait éviter de renouveler les fâcheuses erreurs qui avaient causé en grande partie la lamentable fin de la deuxième mission FLATTERS. Il était donc indispensable d’opposer aux Touareg, dont les dispositions hostiles à notre égard ne pouvaient être mises en doute, une force capable de leur inspirer le respect et de leur conseiller une prudente réserve.

En saharien averti, le Commandant LAMY n’ignorait toutefois pas les grandes difficultés qu’éprouve une troupe importante à se déplacer dans le désert. Les pâturages rares et maigres, les points d’eau souvent espacés, les étapes parfois pénibles dans les zones montagneuses sont autant d’obstacles à la marche d’un détachement comprenant un nombreux effectif. Il s’agissait donc de concilier ces diverses exigences et d’emmener une escorte suffisante sans exagération. En définitive, le chef militaire de la mission composait cette escorte avec les éléments suivants :

— 213 tirailleurs algériens du 1er Régiment ;

— 13 spahis algériens du 3e Régiment ;

—51 tirailleurs sahariens.

auxquels devaient se joindre, le 4 février 1899 à In Azaoua, 29 spahis sahariens qui portèrent l’effectif des combattants à 306 hommes, plus 20 guides Chaâmba, 6 personnages religieux de la confrérie des Tidjania et 49 conducteurs de chameaux.

Quant à l’État-Major de la mission, il comprenait, indépendamment des deux chefs, MM. Fernand FOUREAU et le Commandant LAMY :

MM. Charles DORIAN, député de la Loire, qui devait quitter la mission à Zinder et rentrer en France par Porto Novo ;

— LEROY, ami personnel de FOUREAU, chargé de la documentation photographique, qui devait également être rapatrié avec M. DORIAN ;

— DU PASSAGE, ancien élève du Muséum, chargé de toutes les recherches d’histoire naturelle, mais qui devait faire demi-tour sur Ouargla peu après le départ de la mission ;

— Noël VILLATTE, ancien timonier de la marine, comme l’avait été FOUREAU, et devenu par la suite astronome ;

— Le Capitaine REIBELL qui, après: la mort glorieuse du Commandant LAMY, tué à Kousseri, le 22 avril 1900, devait prendre le commandement de la mission ;

— Les Lieutenants : METOIS, VERLET-HANUS, BRITSCH, RONDENAY, DE CHAMBRUN, DE THEZILLAT, OUDJARI et les médecins-aide-majors FOURNIAL et HALLER.

Enfin un convoi de plus d’un millier de chameaux accompagnait la colonne pour le transport des fantassins, des marchandises et des munitions.

Des officiers de bureaux arabes particulièrement expérimentés sur les affaires sahariennes, et dont les conseils eussent été précieux s’ils avaient été consultés, ont pu critiquer, non sans raison, la composition de l’escorte. Ils estimaient que celle-ci comptait trop de tirailleurs algériens, hommes braves et dévoués sans doute, mais qui n’étaient pas familiarisés avec le désert et pour lesquels il fallait prévoir des ravitaillements importants, exigeant un convoi lourd et encombrant. Ces mêmes officiers eussent préféré que l’on fit un plus large appel aux véritables sahariens, aux Chaâmba, faciles à nourrir, d’une endurance exceptionnelle et qui nous avaient déjà donné des preuves de loyalisme.

Mais à cette époque les Chaâmba ne jouissaient pas de la confiance dont ils sont entourés aujourd’hui. Ces excellents guerriers, hommes de poudre, méharistes incomparables, pisteurs et guides extraordinaires, étaient également des razzieurs impénitents. Certains d’entre eux tenaient toujours le bled saharien, plus insaisissables dans la dune protectrice qu’un bandit corse pouvait l’être dans le maquis. Aussi tout en admirant leurs qualités instinctives et en reconnaissant les services qu’ils pouvaient rendre, le Commandant LAMY n’accordait-il qu’une confiance limitée à ces grands nomades. On ne saurait d’ailleurs lui faire grief de cette suspicion. Responsable de la sécurité des membres de la mission, il préférait avoir sous ses ordres des tirailleurs kabyles au dévouement éprouvé, plutôt que des gens du pays, versatiles et peu disciplinés, qu’il jugeait incapables de donner l’absolu dévouement qui allait être demandé au personnel d’escorte au cours d’une expédition qui ne pouvait manquer d’être fertile en événements importants.

Néanmoins, les Chaâmba jouèrent un rôle non négligeable dans la réussite de l’expédition et il est juste de leur accorder l’hommage qui leur est dû. Sous la conduite de l’incomparable chef de goum qu’était le Capitaine PEIN, ils assurèrent la protection éloignée de la mission en occupant le poste de Temassinin, puis en exécutant des reconnaissances jusqu’aux abords d’Amguid. Le Capitaine PEIN se rendit ensuite vers l’est jusqu’à Tikhammalt, puis jusqu’à Tadent donnant ainsi aux Touareg, par la mobilité de sa troupe, des conseils de prudente sagesse.

Les Chaâmba rendirent donc de grands services à la « Mission Saharienne », tant comme éléments de sécurité que comme escorte des convois de ravitaillements dont l’un fut poussé jusqu’à In Azaoua, à l’entrée du massif de l’Aïr.

En fait la mission FOUREAU-LAMY, partie d’Ouargla le 23 octobre 1898, traversa le Sahara sans rencontre fâcheuse et ce n’est que pendant son séjour en Aïr qu’elle dut livrer combat aux Touareg de cette région. Mais ni les Ajjer, ni les Hoggar, impressionnés par l’appareil guerrier qui se présentait à eux, n’osèrent s’attaquer à l’escorte de la mission.

Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de mentionner les péripéties de cette marche émouvante dans le désert inconnu. Notons simplement que cette traversée saharienne fut extrêmement pénible par suite de la difficulté de nourrir et d’abreuver un aussi grand nombre de chameaux. Une grande sécheresse, la marche très dure dans la montagne, causèrent parmi ces animaux des pertes considérables. À son arrivée à Agadez, le 28 juillet 1899, la mission ne disposait plus que de deux méhara et elle avait dû abandonner à peu près tous ses bagages.

Parvenus enfin à Zinder, les énergiques explorateurs atteignaient les bords du lac Tchad et opéraient successivement leur jonction avec les deux autres missions françaises (mission JOALLAND-MEYNIER et mission GENTIL) venues l’une du Niger, l’autre du Congo et du Chari.

Ces rencontres avaient lieu le 18 février et le 11 avril 1900. Par un singulier concours de circonstances, les trois missions avaient subi un retard de près d’une année ; néanmoins elles étaient exactes au rendez-vous. Ensemble elles livraient à Kousseri, le 21 avril, un suprême combat qui, malheureusement, coûtait la vie du Commandant LAMY mort en pleine gloire pour la grandeur de la France.

Le succès de la mission FOUREAU-LAMY eut un retentissement considérable dans le monde entier. Cette traversée du désert par une troupe française relevait le prestige de notre pays compromis depuis le désastre de Tadjemout. FLATTERS et ses compagnons victimes des Touareg étaient bien vengés. Le rêve qu’ils avaient fait était réalisé. Le Sahara vaincu n’opposait plus une barrière invincible. En dépit des difficultés matérielles rencontrées et de l’hostilité manifestée par les populations de l’Aïr, on pouvait désormais affirmer que l’obstacle saharien n’existait plus. La mission FOUREAU-LAMY avait ouvert enfin le Sahara à la civilisation et fait la soudure entre l’Algérie et le continent noir.

L’Afrique française était née. Elle allait désormais marcher à pas de géant vers sa magnifique et glorieuse destinée.

Tandis que la mission FOUREAU-LAMY allait vers la gloire, l’Algérie avait l’heureuse fortune d’être administrée par un homme clairvoyant, d’esprit ouvert et entreprenant, M. le Gouverneur Général LAFERRIÈRE, digne successeur de M. CAMBON dont il partageait les idées concernant l’expansion au Sahara.

M. LAFERRIÈRE s’intéressait d’une façon toute particulière aux questions africaines. Comme son prédécesseur, il se rendait compte que les possessions françaises dans le nord-ouest de l’Afrique n’acquerraient toute leur valeur que groupées, assurées de leurs communications, faisant bloc au besoin administrativement et militairement. Il professait que le moyen le plus sûr de les mettre à l’abri des mauvaises chances de la diplomatie et de la guerre, était d’en faire une masse telle qu’on hésitât également à l’attaquer ou à l’absorber. En d’autres termes la pensée fondamentale du Gouverneur général de l’Algérie était qu’il fallait constituer un empire africain français.

C’est cette patriotique pensée qui guida tous les actes de M. LAFERRIÈRE, en ce qui concerne l’expansion saharienne, durant le temps qu’il passa à la tête de l’Administration algérienne.

Le vieux projet de « la question du Touat » devait donc nécessairement retenir l’attention du Gouverneur Général. Maintes fois concerté, prévu jusque dans le détail des crédits et là composition des effectifs, annoncé dans le sud puis retardé par des divergences de vue entre les autorités civile et militaire, écarté ensuite par le Gouvernement pour raison budgétaire ou même simplement oublié par nonchaloir jusqu’à la fin de la saison propice, ce projet, qui tendait à nous rendre maîtres des oasis du Tidikelt et du Touat, demeurait constamment à l’état d’intention, cependant qu’entre deux pillages de caravanes les Touareg et les Beraber continuaient de se ravitailler dans ces oasis sans être inquiétés.

Dans le courant de l’été 1899 M. LAFERRIÈRE songea à préparer une campagne d’automne, ainsi que l’avaient vainement fait les Gouverneurs généraux auxquels il avait succédé. Mais comme il ne voulait rien laisser au hasard et que cette opération devait, dans son esprit, être précédée d’une préparation minutieuse, puis suivie d’une occupation portant application immédiate de nos méthodes administratives, il proposa auparavant au Gouvernement la création d’un grand commandement du sud, dont le titulaire serait chargé de préparer logiquement notre œuvre d’expansion.

Cette proposition n’ayant pas été acceptée, l’affaire du Touat était une fois de plus manquée. Elle devait fort heureusement être rouverte peu de temps après par l’attaque de la mission FLAMAND-PEIN devant In-Salah.

En effet, tandis que les trois missions FOUREAU- LAMY, GENTIL et JOALLAND-MEYNIER convergeaient vers le lac Tchad, la « question du Touat », depuis si longtemps en discussion, recevait une solution inattendue.

À la suite de l’échec de sa proposition, M. LAFERRIÈRE, sans se décourager, chercha alors par quels moyens il serait possible de prendre contact avec les oasis sahariennes tout en évitant une manifestation militaire dont l’idée seule effarouchait notre diplomatie.

Notre pénétration vers le sud, qui jusqu’alors progressait régulièrement, se trouvait arrêtée par le refus des populations de cette contrée de nous accueillir. Elle était de plus rendue difficile par les attaques incessantes dont nos caravanes étaient l’objet de la part des pillards Touareg et Beraber qui trouvaient dans les oasis un refuge sûr et des greniers abondants.

Le Gouverneur général ne pouvait se résoudre à accepter bénévolement une situation aussi équivoque dont souffraient nos intérêts et notre prestige. À la fin de l’année 1899, avec l’appui du Ministre de l’Instruction Publique, il confiait à M. FLAMAND, professeur à la Faculté des Sciences d’Alger, la mission d’essayer de pénétrer dans le Tidikelt pour étudier cette région restée jusqu’alors fermée aux savants.

La mission géologique de M. FLAMAND semble donc avoir eu un objectif non seulement scientifique mais aussi politique. Sans doute espérait-on que sa seule présence, ainsi que celle de son goum d’escorte, inciteraient les Ksouriens des oasis à offrir leur soumission. Quoi qu’il en fût, cette décision eut des conséquences incalculables en orientant définitivement la France vers le Sahara et en mettant ainsi fin à « des hésitations inexplicables ».

La mission FLAMAND quittait Ouargla le 29 novembre 1899. Elle était escortée d’un goum de 140 Chaâmba commandés par leur brillant chef, le Capitaine PEIN, et soutenue par l’escadron de spahis sahariens du Capitaine GERMAIN.

Au Sahara les nouvelles se sont toujours propagées avec une surprenante rapidité. La mission n’avait pas encore quitté Ouargla que le bruit de son arrivée prochaine au Tidikelt parvenait en ce pays, apporté par des caravaniers venus d’El-Goléa. Aussitôt les Ksouriens organisaient la résistance et lorsque la troupe française parvenait à Igosten, petit village situé à environ vingt kilomètres d’In-Salah, elle se trouvait en présence d’une horde de forcenés.

Les gens des oasis pensaient avoir facilement raison de la petite troupe française. Armés de fusils dignes de figurer dans un musée d’antiquités, ils étaient venus, animés de la plus puérile confiance, accompagnés de femmes pour pousser les traditionnels « you-you » de la victoire, et suivis de chameaux pour transporter le butin que les trop audacieux « roumis » laisseraient sur le terrain après leur fuite.

La réalité, bien différente, fut complètement opposée à celle qu’escomptaient si imprudemment ces Ksouriens n’ayant pour la science de la guerre que de très faibles dispositions.

Le combat s’engageait entre les deux partis. Sous le feu meurtrier des goumiers, les gens d’In-Salah étaient vite décimés et ce fut alors une fuite éperdue des survivants, parmi l’affolement général. Le lendemain, 29 décembre, le détachement du Capitaine PEIN s’installait à In-Salah auprès de la kasbah des Badjoudah, les maîtres du pays, et l’officier faisait flotter le drapeau français au faîte de l’un des bastions de cette forteresse d’argile.

Quelques, jours après, le 5 janvier 1900, le succès d’Igosten était confirmé par une nouvelle victoire remportée par les goumiers et les spahis sahariens à Deghamcha, faubourg d’In-Salah, où, après une bataille de deux heures, les Ksouriens devaient prendre la fuite en abandonnant environ cent cinquante morts et deux cents blessés sur le terrain.

La prise d’In-Salah était accomplie. C’est ainsi que le petit goum d’Ouargla dont la mission était d’assurer la sécurité d’un pacifique savant, chercheur de cailloux, s’est trouvé inopinément dans l’obligation de trancher la question de l’expansion française aux oasis, sur laquelle avaient longuement disserté et discuté depuis des années, Fez, Tanger, Alger, Paris, ainsi que les Chancelleries des grandes puissances européennes.

Lorsque cette nouvelle arriva à Alger, puis à Paris, ce fut une stupéfaction générale. M. le Gouverneur général LAFERRIÈRE approuva aussitôt ses envoyés et il prit l’initiative, que devait d’ailleurs approuver le Gouvernement, d’ordonner au capitaine PEIN de se maintenir à In-Salah avec son goum jusqu’à l'arrivée de renforts, auxquels il prescrivait en même temps de gagner d’urgence In-Salah. Ces renforts que l’on a appelés « colonne de secours de la mission FLAMAND », arrivaient, en effet, au Tidikelt dès le 18 janvier sons les ordres du Commandant BAUMGARTEN.

L’occupation des oasis commencée, de gros efforts et d’importants sacrifices allaient être nécessaires pour la rendre effective et définitive. Les Ksouriens, malgré leurs deux défaites successives, résolus à défendre leur indépendance, s’étaient rassemblés à In Rhar, oasis située à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest d’In-Salah, où se trouvait, venu de Timmi dans le Touat, le pacha qui représentait le Sultan du Maroc dans ces régions.

Tandis que s’opérait cette concentration, la colonne française renforcée se présentait devant In Rhar le 24 janvier, mais comme elle ne disposait pas d’artillerie il lui était impossible de réduire les assiégés fortement retranchés dans la kasbah, et elle devait rentrer à In-Salah en leur donnant ainsi l’impression d’avoir remporté un succès à nos dépens.

Il n’a pas tenu qu’à M. LAFERRIÈRE que l’opération d’In-Salah engagée avec tant de bonheur fût rapidement et économiquement close par l’occupation immédiate du chapelet des oasis, avec retour par Igli, l’oued Saoura et la Zousfana. Les Ksouriens, gens très pacifiques au fond, avaient été très impressionnés par la fougue de nos troupes; et l’efficacité imprévue de notre armement. Les pertes subies les avaient fait réfléchir et sans doute auraient-ils accepté sans trop de difficultés une occupation contre laquelle ils étaient impuissants à s’opposer.

Mais le Gouverneur général, en dépit de pressantes sollicitations, n’avait pu obtenir l’autorisation de poursuivre son œuvre. Les tergiversations du Gouvernement métropolitain ainsi que le particularisme de certaines autorités y firent obstacle.

Finalement, pourtant, les colonnes que l’on se refusait à envoyer au mois de janvier, au lendemain d’In-Salah, sous le fallacieux prétexte que la saison était trop avancée, étaient constituées deux mois plus tard. On avait enfin compris que puisque les circonstances nous avaient si heureusement servis, il serait inhabile de laisser échapper cette occasion miraculeuse de mettre un terme à une situation irritante, préjudiciable à nos intérêts, et de nature, par surcroît, à créer des difficultés, non seulement avec le Maroc, mais encore avec certaines puissances européennes.

Au mois de mars 1900 une colonne, dite du Tidikelt, partait pour cette région sous le commandement du Lieutenant-colonel d’EU. Un mois plus tard le Colonel BERTRAND occupait l’oasis d’Igli avec 2 000 hommes de troupe. Enfin des contingents d’El-Goléa et de Géryville étaient dirigés sur Tabelkoza et Timimoun pour procéder à l’occupation du Gourara.

Mesures excellentes, mais tardives. Cette fois la saison était réellement trop avancée pour entreprendre des opérations de cette envergure. Les pâturages qui comptaient trois mois de plus de soleil saharien étaient desséchés et n’offraient plus qu’une médiocre nourriture aux animaux. Les points d’eau étaient moins abondants, leur niveau ayant considérablement baissé. Les hommes devaient supporter des températures journalières dépassant souvent 40 degrés. Les chameaux déjà éprouvés par une série d’années sèches, étaient un peu plus épuisés encore par le service des ravitaillements.

Quant aux populations, nos hésitations leur avaient redonné du courage. À l’abri des kasbahs elles rassemblaient tranquillement des auxiliaires, des vivres et des armes. L’arrivée des Français à In-Salah n’était, à, leurs yeux, qu’une fantaisie sans lendemain de « roumis » inquiets et inconstants. Cette impression, entretenue soigneusement par le Pacha de Timmi, avait singulièrement renforcé leurs idées belliqueuses, si paradoxales chez ce peuple aux mœurs douces et débonnaires.

Ainsi, durant la période d’atermoiements, les difficultés s’étaient aggravées, les colonnes étaient devenues trois fois plus importantes que l’eût exigé la situation au début de l’année. II s’ensuivit que l’occupation du Gourara et celle de la Saoura, si nécessaires par elles-mêmes et qui, exécutées à temps, eussent été si faciles, constituèrent par l’importance de leurs plans et par leur retard regrettable des opérations disproportionnées à l’objectif recherché.

Nos succès s’affirmaient néanmoins. Le 18 mars le Colonel d’EU enlevait la citadelle d’In Rhar après un violent combat qui dura une journée entière. Cette affaire mettait définitivement le Tidikelt à notre merci. Tous les chefs de tribus venaient présenter leur soumission et la colonne française pouvait visiter tous les villages et pénétrer dans la grande oasis d’Aoulef sans rencontrer la moindre résistance.

De son coté le Colonel BERTRAND occupait Igli sans coup férir le 5 avril.

Nous étions moins bien favorisés dans le Gourara. Ici ce n’étaient plus les Ksouriens seulement que nos troupes avaient devant elles. Mais aussi les Berabers, hardis et dangereux guerriers, intrépides et bien armés qui ne voyaient pas d’un bon œil les Français s’installer dans les oasis où ils avaient coutume de prélever périodiquement une dîme sur les récoltes.

Au mois d’août un violent combat mettait nos troupes en contact avec eux à Sahela Metarfa, a environ 80 kilomètres au sud de Timimoun. Les Beraber, solidement retranchés dans les kasbahs, forçaient les nôtres à se retirer. Un second combat livré le 5 septembre n’était pas plus heureux.

Le 18 février 1901, alors que le Général SERVIÈRE, commandant la Division d’Alger, se trouvait en tournée d’inspection dans le Touat, la garnison de Timimoun était brusquement attaquée par une harka de 650 Beraber. Repoussée après un engagement meurtrier, cette harka pouvait être atteinte à Charouin le 28 février et mise en déroute après avoir subi des pertes sérieuses. Cette affaire assurait notre prise de possession définitive des oasis sahariennes.

Toutes ces opérations furent évidemment coûteuses au point de surprendre l’opinion et de soulever les critiques de quelques financiers. Avec le recul du temps nous pouvons juger que tout cela n’est que détail sans grande importance. L’essentiel est qu’aux yeux des populations indigènes, aux yeux de l’Europe et aux nôtres propres, nous avons mis fin, à ce moment, à des hésitations misérables et à des retards humiliants, indignes d’un grand pays, que nous ayons ainsi assuré la sécurité de nos caravanes et de nos missions sur les routes du sud, éclairé et fixé d’une façon définitive notre situation territoriale dans le voisinage du Maroc.

Ces avantages considérables étaient acquis. Le premier résultat tangible de la conquête des oasis fut la signature à Paris, le 20 juillet 1901, d’un protocole destiné à interpréter et à compléter le traité de délimitation du 18 mars 1845 et à inaugurer dans ces régions la politique de collaboration avec le Maroc.

Les conquérants allaient pouvoir céder la place aux « organisateurs ».