PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE IV

Les organisateurs

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 5 - Octobre 1932

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

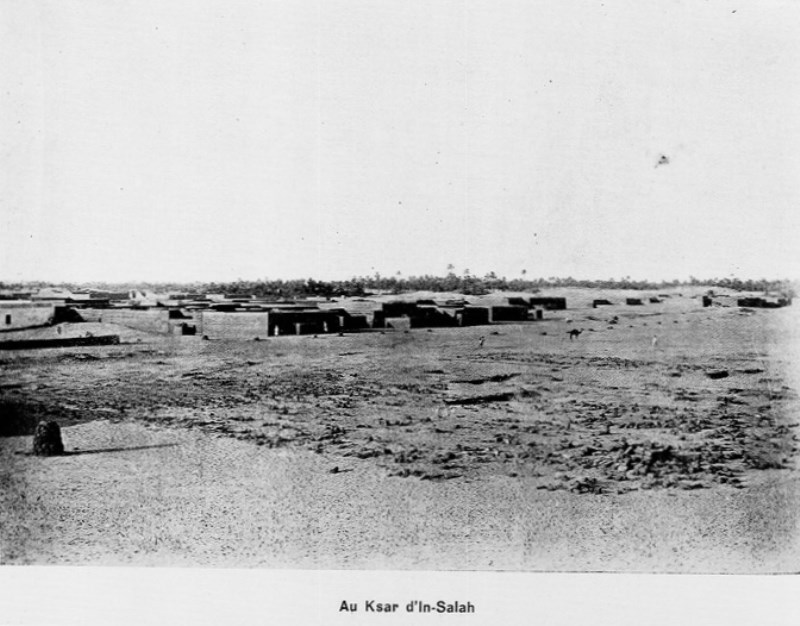

Pour l’administration des Oasis nouvellement occupées, trois annexes des Affaires Indigènes furent crées sur le modèle des anciens bureaux arabes, à In-Salah pour le Tidikelt, à Timimoun pour le Gourara et à Adrar pour le Touat.

Un commandant supérieur ayant ces trois circonscriptions sous ses ordres fut installé à Adrar.

Cet officier supérieur releva, tout d’abord, du général commandant la subdivision de Laghouat. Plus tard, des communications normales s’étant établies entre les oasis sahariennes et l’Algérie du Nord par la voie de la Saoura, ce commandement fut rattaché à la subdivision d’Ain-Sefra par décision présidentielle du 23 juin 1902.

C’est qu’en effet l’occupation du Tidikelt, du Touat et du Gourara avait tout naturellement entraîné celle de la Saoura. Plusieurs raisons le voulaient. En premier lieu, cette vallée était pour nous la meilleure voie d’accès aux oasis. Ensuite c’était, à cette époque, la route que suivaient habituellement les Beraber pour se rendre dans la région touatienne où ils se rendaient fréquemment pour les besoins de leur ravitaillement. En créant de ce côté une ligne d’étapes, nous facilitions donc nos propres communications et, de surcroît, nous enlevions aux gens du Touat tout espoir de recevoir des secours des nomades de l’ouest-saharien si un jour l’idée leur venait de se soulever contre notre domination.

C’est en vertu de ce principe de bonne politique saharienne que le ksar d’Igli était occupé depuis le 5 avril 1900 par les troupes du colonel BERTRAND. Mais cet officier supérieur ayant reçu l’ordre formel de ne pas dépasser la Zousfana, il restait au sud d’Igli une large trouée. Ce n’est que le 3 mars 1901, c’est-à-dire après les affaires de Timimoun et de Charouin, que l’on se décidait à envoyer la colonne du général RISBOURG à Béni-Abbès d’où nous pouvions surveiller plus activement les déplacements des Beraber.

L’organisation administrative du pays amena successivement la création de trois nouvelles annexes des Affaires Indigènes dans la Saoura et la Zousfana. Elles furent installées à Béni-Abbès, à Taghit et à Djenan-ed-Dar. Un peu plus tard un commandement supérieur fut également créé avec portion centrale à Taghit puis ensuite à Colomb-Béchar.

Ainsi donc après l’occupation des oasis sahariennes un nouveau problème se posait, comme une sorte de corollaire du précédent. C’est celui du Sud-Ouest.

En nous installant dans les vallées de la Saoura et de la Zousfana, nous nous trouvions en face d’adversaires nouveaux dont les plus nombreux et les plus redoutables étaient les Beraber, vocable sous lequel on réunit les grands nomades du Sud marocain. Ces Beraber étaient devenus nos ennemis acharnés parce que nous les gênions dans l’exercice de leurs habitudes de banditisme. Ils avaient, en effet, coutume d’aller se ravitailler au Touat, mais ils le faisaient surtout en rançonnant les pacifiques habitants des Oasis. En passant, ils pillaient les populations de la Saoura et rentraient chez eux chargés de butin. Notre seule présence devait mettre fin à ces pratiques et il n’en fallait pas plus pour déchaîner contre nous la horde des Beraber.

Tandis que se poursuivait l’organisation des régions sahariennes nouvellement occupées, la « conquête du Touat » donnait lieu, dans la Métropole et en Algérie, à des discussions extrêmement vives.

On disait que « la prise de possession d’un domaine de bicoques ne valait pas les trente quatre millions qu’elle nous coûtait et la quasi destruction de la race de chameaux qui faisait la richesse de nos tribus du Sud algérien ».

On disait aussi que la sécurité de deux ou trois petites tribus sahariennes ne justifiait pas les gros sacrifices que l’occupation nous imposait. On mettait en parallèle les dépenses engagées et l’importance du commerce local : d’un côté des millions par dizaines, de l’autre un bilan d’affaires inférieur à celui « d’une épicerie de grande ville ».

De fait, les opérations militaires exécutées avec des troupes régulières avaient exigé des dépenses disproportionnées. Le ravitaillement de plusieurs milliers d’hommes avait absorbé une quantité incroyable de chameaux dont les cadavres, par centaines, jalonnaient les pistes sahariennes. « Je ne crois pas », a écrit humoristiquement le professeur GAUTTER, « qu’il y ait eu de massacre comparable à celui de 1901... Les chacals et les vautours, seuls chargés de la voirie, ont été débordés par l’immensité de la besogne ».

Cependant, les propriétaires des bêtes sacrifiées étaient généreusement indemnisés. Mais à ce jeu la caisse se vida promptement et il fallut demander de nouveaux crédits au Parlement. Les interpellations se succédèrent, véhémentes, contre ce que l’on appelait « le scandale algérien ». La commission du budget de la Chambre des Députés, saisie d’une demande de crédit supplémentaire de trente trois millions destinés à l’entretien du corps d’occupation, repoussait cette demande avec des commentaires et des considérants très sévères, même pour le Gouverneur Général LAFERRIÈRE que l’on rendait responsable de cet état de choses.

Il apparut clairement que l’occupation des oasis sahariennes, faite à grands frais, ne pourrait se prolonger si, au système d’administration appliqué jusque là, ne se substituaient pas des méthodes mieux adaptées à la situation géographique de ces régions éloignées et presque sans ressources.

Le 21 mars 1902 le Gouvernement déposait sur le bureau de la Chambre un projet de loi « portant organisation des Territoires du Sud de l’Algérie et instituant un budget autonome et spécial pour ces régions ».

La Chambre des Députés, après bien des discussions, adoptait finalement le projet. Celui-ci, avant d’être soumis au Sénat, fut présenté aux délibérations des Délégations Financières algériennes qui montrèrent un louable souci et une compréhension juste des conditions de l’œuvre impériale qui se dessinait et qui consistait à dominer dans les meilleures conditions possibles les régions improductives qui séparent l’Algérie du Soudan.

En définitive, la loi fut votée et promulguée le 24 décembre 1902. Les Territoires du Sud étaient nés.

Ce que sont les Territoires du Sud, pourquoi ils ont été créés, l’œuvre qui y a été accomplie, sont longuement exposés dans quatre volumes, publiés en 1930 par le Gouvernement Général de l’Algérie. Ces ouvrages donnent un ensemble détaillé des connaissances que l’on possède aujourd’hui de ces contrées ainsi qu’un inventaire complet de ce qui y a été réalisé dans tous les domaines durant les quelque trente ans qui viennent de s’écouler.

La nouvelle unité territoriale créée par la loi de 1902 reposait sur les principes suivants :

— Institution d’un budget autonome et spécial pour ces régions, les ressources locales devant subvenir aux dépenses civiles, les frais d’occupation militaire restant seuls à la charge de la Métropole.

— Application à l’administration et à la défense des Territoires du Sud des dispositions et des moyens les mieux adaptés au pays.

— Attribution au Gouverneur Général des pouvoirs les plus étendus et de la responsabilité la plus entière en ce qui concerne l’Administration et la Défense de ces territoires.

Pour constituer sur ces bases le nouveau groupement, on ne pouvait ni reculer si bas la limite septentrionale des Territoires du Sud qu’ils ne comprissent que des contrées désertiques, ni y incorporer des régions déjà livrées à la colonisation ou susceptibles de lui être fructueusement abandonnées. C’est ce qui explique que la limite séparant les deux grandes unités administratives est arbitraire. Mais telle qu’elle est, en englobant dans les Territoires du Sud les régions relativement riches et peuplées de Touggourt, Djelfa et Géryville, elle a déterminé un groupement capable de vivre, d’assurer ses dépenses et d’entreprendre même de grands travaux.

L’organisation prévue par la loi de 1902 consista en somme à réunir le pouvoir militaire et le pouvoir administratif dans les mêmes mains, à proportionner les commandements à leur rôle utile, à définir les responsabilités. L’organisme releva donc directement du Gouverneur Général qui détint les pouvoirs préfectoraux pour les Territoires du Sud tandis que tous les services concernant ces territoires étaient concentrés à Alger sous l’autorité d’un même haut fonctionnaire.

Afin de se trouver en mesure de subvenir aisément aux dépenses au moyen des seules ressources du pays, on fut amené à concevoir une administration réduite à un petit nombre de fonctionnaires indispensables et on centralisa les pouvoirs entre les mains des Officiers des Affaires Indigènes.

Le mécanisme administratif frappe, par sa simplicité. Trois échelons, responsables chacun dans leur sphère de l’administration du pays et de sa sécurité : le commandant de cercle ou d’annexe, le commandant militaire du territoire, le Gouverneur Général.

Depuis BUGEAUD, qui signa en 1844 l’ordonnance qui créait les bureaux arabes jusqu’aux bureaux d’aujourd'hui appelés bureaux des affaires indigènes, l’organisation primitive a été plusieurs fois refondue, mais la conception du fondateur de la doctrine militaire coloniale était si juste que son principe s’est perpétué sans changement.

Des hauteurs qui avoisinent Alger, on découvre un inoubliable panorama. La ville française s’étale à vos pieds toute blanche, dominée par la ville indigène plus blanche encore. Dans l’atmosphère lumineuse, les lignes du port se dessinent avec la précision d’une vue d’avion. On dénombre les fermes françaises de la Mitidja et, aux teintes diverses du sol, on devine les labours, les vignes, les bois, les jardins. L’impression est profonde et on ne sait ce qu’on admire le plus de l’homme qui a bâti cette ville européenne et vivifié cette terre, jadis marécageuse, ou de la naturelle noblesse du décor. On songe qu’un labeur égal, par delà les lignes bleues des montagnes, se poursuit toujours plus avant dans l’intérieur du pays. On se rappelle l’âpreté et la longueur des luttes qui ont marqué les premiers temps de la conquête, et on se remémore avec une sorte de fierté nationale les rapides étapes qui ont mené les deux races au terme actuel où elles s’accordent un confiant concours dans les épreuves de la guerre et pour les travaux de la paix. On comprend combien l’avenir eut été compromis si l’orientation initiale de cette colonie magnifique avait été manquée et on ne doute plus qu’elle ait été, dès le début, assurée avec une parfaite clairvoyance.

Ce fut le grand mérite du maréchal BUGEAUD de tracer une voie féconde à l’établissement des Français en Afrique. Il sut prouver que rien de solide ne serait fait tant que la colonisation n’aurait pas pris possession du pays, mais il sut aussi concevoir à l’égard de la race conquise la politique qui allait rendre possible la colonisation.

Heureux compromis entre l’idéalisme auquel ne pouvait manquer de rester fidèle un Français qui avait grandi parmi les enthousiasmes de la Révolution, et les vues réalistes d’un homme de guerre chargé d’une périlleuse mission, la politique de BUGEAUD respectait dans l’âme musulmane tout ce qui lui est cher : son Dieu, ses traditions, ses préjugés même, et n’exigeait d’elle que ce à quoi elle se plie le plus volontiers : la soumission à la force, considérée comme une manifestation de la volonté divine.

L’organisation conçue par BUGEAUD et réglementée par l’ordonnance de 1844 qui instituait les bureaux arabes, révèle chez lui, à une époque qui ne connaissait guère qu’un Orient de légende, une exacte pénétration de la mentalité musulmane. Alors que l’Occident distingue dans l’État les pouvoirs qui le composent et s’efforce d’élever entre eux d’infranchissables barrières, l’Orient a, de l’État, la notion la plus opposée. Tous les pouvoirs sont confondus dans la personne du suzerain et, par suite, dans celle de ses agents. De même que le musulman n’a qu’un livre, le Coran, il ne sépare pas, dans l’autorité à laquelle il obéit, l’autorité militaire de la judiciaire, la religieuse de l’administrative. Les bureaux arabes ont répondu à l’idée que les indigènes avaient de l’autorité. Leurs attributions primitives ne laissaient guère hors de leur domaine que l’exercice du pouvoir religieux et encore pratiquaient-ils sur ceux qui le détenaient un contrôle des plus directs.Le système de BUGEAUD, qui s’accordait si mal avec certaines idées françaises, était si bien adapté au milieu, que l’indigène s’est plu à voir dans le conquérant de la veille moins un maître qu’un tuteur et qu’il lui a accordé sa confiance. Aujourd’hui encore, jusque dans les régions où la pensée moderne a le plus pénétré, le souvenir n’est pas perdu du bureau arabe, « du birou » accueillant où tout se règle sans retard, sans frais, avec un peu de sévérité, corrigée par beaucoup de générosité humaine.

L’Algérie ne serait pas la terre française qu’elle est devenue depuis longtemps si, à l’égard du régime de BUGEAUD, elle n’avait usé de son droit de critique et même si elle n’en avait abusé. On conviendra volontiers que le système avait le défaut commun à toutes les institutions, lesquelles valent moins par elles-mêmes que par les hommes qu’elles emploient et on ne craindra pas d’ajouter que, sous le soleil d’Afrique, les têtes bouillonnent plus qu’ailleurs.

Parmi les reproches adressés aux bureaux arabes d’antan, trop d’entre eux ne l’étaient pas sans raison pour qu’une réforme ne fut pas nécessaire. On apporta donc à leur organisation des remaniements assez sérieux, on corrigea les tendances d’un esprit trop particulariste; et, pour céder à ce penchant du caractère national qui s’offusque plus profondément d’un mot que d’une chose, on décida, puisque la chose avait fait la preuve de son utilité, de la conserver en la rebaptisant. Les bureaux arabes devinrent les bureaux des Affaires Indigènes et, depuis cette époque, l’Algérie est restée fidèle au nouveau nom, que la Tunisie et le Maroc ont également adopté.

À l’heure actuelle, la garde des Territoires du Sud de l’Algérie reste confiée aux officiers du service des Affaires Indigènes. Dans ces régions de steppes et d’oasis, la colonisation européenne ne trouve pas de terres à défricher. La vie indigène a conservé ses formes primitives. Les tribus pastorales y accomplissent des migrations saisonnières qui évoquent encore les temps bibliques d’un peuple en marche vers quelque terre promise. Dans les oasis ou le palmier est la seule ressource, le climat interdit tout travail à l’européen. Le palmier qui exige, suivant le proverbe indigène de l’eau à ses racines et du feu à sa tête, est cultivé par des populations demi-noires, où le sang soudanais s’est fixé au sang arabe. Nomades et Ksouriens subissent deux influences opposées. Au fur et à mesure que le rail et l’auto suppriment les distances, ils prennent un plus fréquent contact avec la vie civilisée, mais un contact trop fugitif pour laisser une empreinte définitive. Du Sahara, du Sud marocain, de la Tripolitaine surtout, foyer du senoussisme, leur viennent des prédicateurs religieux qui entretiennent la foi dans l’apparition d’un madhi. Sous ces influences diverses, les liens traditionnels de la vie sociale risqueraient de se relâcher si une autorité indiscutée ne les maintenait dans des sentiments de loyalisme, dont la guerre a apporté une preuve concluante.

Administrer ce pays, le mettre en valeur, préparer la liaison avec le lointain Soudan pour souder en un seul bloc les deux parties de notre Empire africain, c’est évidemment une œuvre qui peut séduire, malgré les rigueurs du climat et de l’éloignement, mais c’est une œuvre qui exige, avec beaucoup de sacrifices et une très grande activité physique, des connaissances multiples et une juste compréhension du rôle de la France dans l’Islam.

La préparation nécessaire à cette haute mission, les jeunes officiers du service des Affaires Indigènes la trouvent à Alger dans un cours qui les groupe pendant près d’une année autour des chaires les plus réputées de l’Afrique du Nord.

Grâce aux méthodes d’administration qui régissent les Territoires du Sud, l’œuvre accomplie depuis leur création est considérable. Elle a été particulièrement féconde au cours de ces dernières années en raison des créations intervenues pour faciliter l’exploitation ou la mise en œuvre de toutes les richesses ; en raison aussi des efforts entrepris pour régénérer par le travail, par le mieux-être et par l’hygiène sociale, une population d’environ 550 000 habitants répartis sur plus de 2 millions de kilomètres carrés ; en raison enfin des progrès réalisés en matière de liaison par automobiles avec l’Afrique Occidentale Française.

À cette œuvre splendide, encore inachevée, et en pleine évolution, bien digne du génie colonisateur français, militaires et civils ont collaboré de tout leur cœur avec le même amour et une foi identique. De même que pendant la guerre l’union sacrée, faite de l’accord unanime de toutes les volontés françaises, avait mérité au pays sa victoire, de même dans le temps de paix, la collaboration de toutes les forces vives de la nation restait indispensable. Tutrice de nombreuses populations musulmanes, à une époque où l’Islam s’éveille, tressaille et interroge l’avenir, la France continue à remplir le rôle colonial élargi que la victoire lui a assigné grâce au travail en commun de tous ceux qui la servent : fonctionnaires, colons et soldats !

L’organisation militaire du Sahara, étudiée dans le même temps que l’organisation administrative, s’inspire des mêmes principes de simplicité et d’économie.

Après le refus opposé par le Parlement à la demande de crédits supplémentaires présentée par M. LAFERRIÈRE, le retrait des troupes de la colonne expéditionnaire fut sérieusement envisagé. On parla même d’abandonner toute idée d’occupation permanente de ces régions éloignées. Les plus modérés parmi les contempteurs de la pénétration saharienne jugeaient qu’il convenait, en tous cas, de s’en tenir là et de ne plus rien entreprendre vers le Sud.

« Sachons dégager, des fautes accumulées, écrivait M. Henry DE CASTRIES, une leçon pour l’avenir, et prenons de fermes résolutions. Que l’ère néfaste de la politique du Sud, de cette politique qui nous lègue de si grosses difficultés soit close jusqu’à nouvel ordre. Ce n’est pas le lieu de reprendre une à une pour les discuter, les thèses du transsaharien économique, du transsaharien stratégique et de l’unification à travers le Sahara, du Soudan et de l’Algérie. Aussi bien, admettons que ces idées ne soient pas des chimères ; mais que l’on nous concède en retour qu’elles peuvent attendre très longtemps encore leur réalisation et qu’alors, si rien ne presse, il serait fou de continuer à nous étendre à coups de millions dans le désert. Il s’imposait de relier le plus rapidement possible le Congo au Soudan, car nous pouvions être devancés sur le bas Chari, et nos deux colonies risquaient d’être à tout jamais isolées l’une de l’autre. Un tel danger n’est pas à craindre pour l’Algérie et le Soudan ; aucune puissance n’aspire à nous devancer dans le Sahara et à s’interposer entre nos deux domaines ».

Même les plus fervents partisans du maintien de l’occupation militaire reconnaissaient la nécessité de réduire considérablement les effectifs en préconisant la substitution aux troupes régulières d’un entretien trop coûteux, des éléments mieux adaptés au désert et, partant, plus économiques.

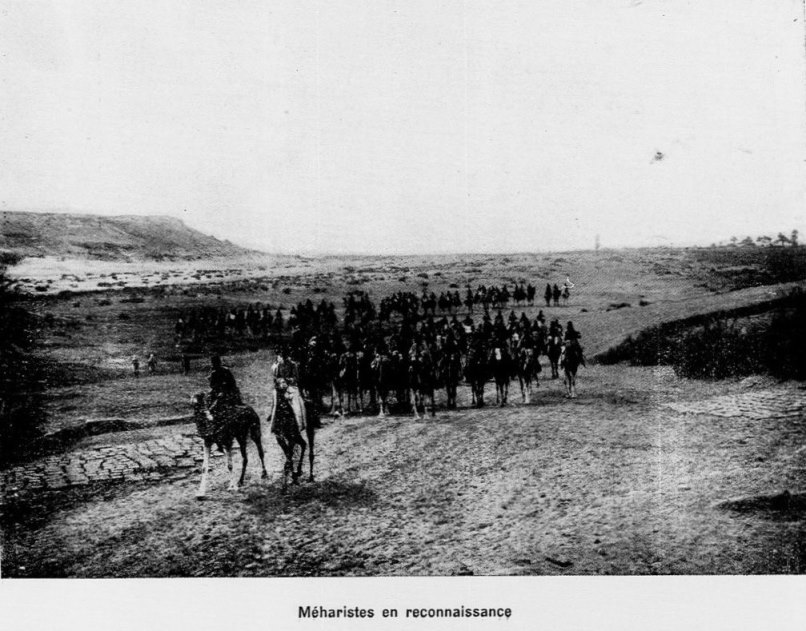

Les officiers auxquels incombait la charge d’administrer les régions qui venaient d’être conquises étaient depuis longtemps éclairés sur l’opportunité de cette substitution. Au cours des opérations, ils avaient vu à l’œuvre les spahis sahariens montés à mehara et ils en avaient conclu que des troupes spéciales de ce genre, uniquement composées de nomades du désert, seraient à tous égards préférables aux tirailleurs algériens envoyés du Nord.

Le colonel GAUCHEMEZ, premier commandant militaire supérieur des oasis, procéda à une étude fort complète de la question. Cette étude proposait la création de goums militarisés constitués de Chaâmba auxquels on accorderait une solde fixe, mais qui seraient contraints de se ravitailler eux-mêmes sur les ressources locales sans intervention du service de l’Intendance.

Cette formule était excellente, très économique et semblait devoir être adoptée sans difficulté. Mais les Chaâmba avaient toujours mauvaise réputation. On les considérait encore comme des routiers de notre Moyen-Age, avides de pillages, dépourvus de scrupules et incapables de loyalisme. L’idée de leur confier la surveillance des oasis souleva de vives protestations. On la discuta passionnément dans les commissions, et il fallut le prestige qui s’attachait déjà au nom de LAPERRINE pour vaincre cette suspicion exagérée à l'égard des Chaâmba.

Le chef d’escadrons LAPERRINE, ancien officier soudanais et déjà vieux saharien, avait succédé au début de l’année 1902 au colonel CAUCHEMEZ et, dès sa prise de commandement du territoire des oasis, il s’était attaché avec enthousiasme au projet de réorganisation militaire. Sa parfaite connaissance du désert et des nomades sahariens allait lui être d’un puissant secours auprès des Commissions où il avait été appelé pour soutenir sa thèse. Il avait finalement la fierté de faire triompher ses idées.

Le 1er avril 1902 un décret portant création des trois compagnies sahariennes du Touat, du Gourara et du Tidikelt était signé par le Chef de l’État.

Les compagnies sahariennes actuelles possèdent une organisation conforme à celle du début. Après trente années d’expérience, c’est assurément le meilleur témoignage de la perfection de ces troupes spéciales auxquelles le génie de LAPERRINE a su donner, dès le premier jour, la forme qui leur convenait.

Ces unités comprennent des Français et des Indigènes. Les Français constituent le personnel d’encadrement et comptent approximativement pour un dixième de l’effectif total.

Les officiers, toujours volontaires, appartiennent au service des Affaires Indigènes de sorte qu’ils remplissent un double rôle : militaire et administratif. Les gradés français, également volontaires, sont recrutés dans toutes les armes et même, depuis quelques années, parmi les automobilistes et les radiotélégraphistes.

La troupe indigène se compose en grande partie de nomades de la région. Ces soldats ne sont soumis à aucune des obligations de la vie de caserne et, en dehors du service, ils jouissent d’une grande liberté.

Français et Indigènes perçoivent une solde et des indemnités qui leur permettent de se pourvoir d’effets d’habillement et de se nourrir à leurs frais.

Ils sont aussi tenus d’acheter et d’entretenir leurs montures.

Cette troupe homogène, essentiellement mobile, peu coûteuse, allait apporter à l’œuvre de la pénétration française au Sahara un essor inattendu.

Progressivement, sans bruit, LAPERRINE et ses méharistes allaient étendre notre occupation, pacifier le pays touareg et donner à la France ces immensités qui constituent aujourd’hui le lien, indispensable du bloc africain français.

Avec les compagnies sahariennes allaient apparaître « les pacificateurs » sur la vaste scène du désert.