PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE V

Les pacificateurs du pays touareg

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 6 - Janvier 1933

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Au moment où se poursuivaient ainsi les études tendant à l’occupation la plus économique possible des oasis du Tidikelt, du Touat, du Gourara et de la Saoura, notre situation vis à vis des Touareg était la suivante :

En octobre 1900 le vieil aménoukal des Touareg du Hoggar, AITAGHEL AG MOKHAMMED BISKA, instigateur du massacre de la mission FLATTERS et notre irréductible adversaire, avait cessé de vivre. L’Assemblée des nobles eut à élire un nouveau chef. Son choix se porta sur le fils aîné de la sœur cadette du défunt, ATTICI AG AMELLAL, alors que régulièrement, en respectant la tradition, il eut dû se fixer sur MOKHAMMED AG OURZIG, fils de la sœur aînée de l’aménoukal disparu.

Cette désignation contraire aux usages toujours scrupuleusement observés était symptomatique de l’état d’esprit des Touareg à notre endroit. ATTICI, qui avait joué un rôle actif lors de la tragédie de 1881, rôle particulièrement odieux puisque, avant de diriger l’attaque contre la mission, ce chef targui avait envoyé des émissaires au trop confiant colonel FLATTERS pour l’assurer de son amitié, ATTICI personnifiait le parti hostile à notre pays. C’était un homme énergique et courageux, mais aussi cruel et qui méritait bien son double nom : « Léopard, fils de la Panthère ». Ses pairs le savaient définitivement compromis vis à vis de nous ; ils connaissaient la haine dont il était animé, haine qu’une blessure reçue au combat d’Amguid entretenait toujours vivace ; ils étaient sûrs que leur nouveau chef ne temporiserait pas avec les infidèles et qu'il s’opposerait de toutes ses forces, jusqu’à la mort, à leur prise de possession du pays Hoggar dont le sol demeurait jusqu’alors inviolé.

En somme, l’élévation d’ATTICI AG AMELLAL à la dignité d’aménoukal avait pour nous la signification d’un véritable défi. Néanmoins nous ne tentâmes aucune représaille. Bien mieux, l’officier qui commandait l’annexe d’In-Salah, animé d’un esprit de conciliation jugé plus tard excessif, fit des avances au nouvel élu qui répondit en ces termes insolents : « Si tu viens au Hoggar, je te détruirai par la force ou par la ruse ; si tu empêches mes caravanes d’aller se ravitailler sur les marchés du Tidikelt, j’irai couper les palmiers des Oasis ».

Telle était la situation lorsque le chef d’escadrons LAPERRINE et le capitaine CAUVET prirent respectivement le commandement supérieur des oasis sahariennes et le commandement de l’annexe d’In-Salah.

Les deux officiers, qu’une étroite amitié liait depuis de nombreuses années, avaient des idées absolument conformes en matière de pénétration saharienne. En contact permanent avec les réalités, ils ne doutaient pas que la France serait tôt ou tard contrainte par les événements, plus puissants que les hommes, à étendre vers le sud l’occupation des oasis, occupation qui ne pouvait être une fin en soi, mais seulement le prodrome de l’emprise complète du Sahara. Notre pays occupait, au Nord et au Sud, les deux bordures sahariennes ; au centre se trouvait une région pour ainsi dire inconnue, tenue par une poignée d’hommes qui en interdisaient jalousement l’accès ; cet état de choses ne pouvait, à coup sûr, longtemps durer et il était évident, pour des initiés comme LAPERRINE et comme CAUVET, esprits lucides qu’aucun mirage ne venait troubler, que nous serions mis bientôt dans l’obligation de pousser plus loin notre pénétration, malgré les préventions que notre présence au Sahara rencontrait dans les milieux politiques de la Métropole.

En France, en effet, la pénétration saharienne se heurtait à l’opposition d’adversaires de plus en plus nombreux. C’est avec beaucoup de peine que l’on avait pu obtenir le maintien de nos trois couleurs au faîte des casbahs du Tidikelt et du Touat. Mais en les y laissant on entendait bien que, désormais, l’on ne parlerait plus d’expéditions militaires et que l’on maintiendrait l’occupation aux limites acquises. En définitive, en dépit des efforts patriotiques de bons Français à large vue, l’opinion publique était réfractaire, hostile même, à toute nouvelle opération au Sahara.

Cependant le commandant LAPERRINE et le capitaine CAUVET résolurent de préparer les voies à l’inéluctable destinée de leur pays dans cette contrée du continent africain, en utilisant leurs seuls moyens matériels renforcés du précieux concours de leur connaissance parfaite du désert et de ses habitants.

Les deux chefs s’ingénièrent tout d’abord à recueillir le plus de renseignements possibles sur les dispositions réelles des Touareg, sur les forces dont ceux-ci pouvaient disposer, sur leur armement, et ce qu’ils apprirent ainsi de source sûre ne pût que les encourager à poursuivre le programme qu’ils s’étaient tracé. Les Hoggars, en somme, étaient peu nombreux ; les chiffres les plus forts indiquaient trois cents guerriers possédant peu d’armes à feu, mais animés tous d’une ardeur combative qui pouvait les rendre redoutables.

Le Commandant supérieur des Oasis aurait sans doute pu, sous sa responsabilité, lancer un contre-rezzou vers le Hoggar, car les directives qu’il avait reçues ne le lui interdisaient pas de façon formelle. Mais respectueux des désirs implicites du Gouvernement et sachant qu’en haut lieu on ne voulait pas « d’histoires », LAPERRINE se garda de toute manifestation qui eut pu être interprétée comme une marque d’hostilité par les Touareg. Il informa ceux-ci de ses intentions pacifiques en les avisant que nous les laisserions tranquilles chez eux si eux-mêmes ne commettaient aucune tentative répréhensible contre nos ressortissants des oasis. Les Touareg étaient prévenus en même temps que les marchés du Tidikelt leur seraient de nouveau ouverts lorsqu’ils auraient donné des témoignages certains de leurs bons sentiments.

Ni le commandant LAPERRINE, ni le commandant CAUVET ne se leurraient sur l’issue de cette intervention. Ils savaient bien que cette sorte de trêve ne pouvait être de longue durée avec des adversaires aussi perfides et orgueilleux que les Touareg, persuadés, depuis Tadjemout, de leur invulnérabilité.

De fait les gens d’ATTICI continuèrent leurs méfaits comme par le passé. Les caravanes qui passaient à proximité de leurs terrains de parcours étaient pillées sans merci. Nous voyant immobilisés dans les postes et dépourvus de tout-moyen de représailles, les Touareg se montraient de plus en plus audacieux, n’hésitant pas à multiplier leurs attaques jusqu’aux abords mêmes des oasis, pour regagner ensuite rapidement leurs repaires montagneux où ils se jugeaient à l’abri de toute atteinte. Ces agressions répétées mettaient la patience des officiers à rude épreuve ; mais la consigne tacite continuait à être strictement observée et ces affronts demeuraient sans riposte comme sans châtiment.

Cependant un incident banal allait précipiter les événements et mettre fin à une situation intolérable en nous ouvrant inopinément le Sahara touareg.

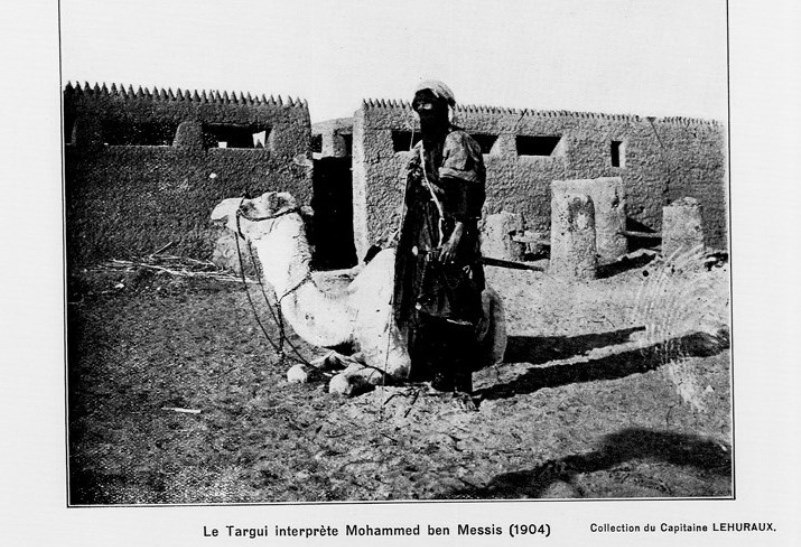

Au mois de mars 1902, une étrange nouvelle parvenait à In-Salah et mettait la paisible population de cette oasis en rumeur. Une femme, bien connue au Tidikelt et au Hoggar, métisse de père Châambi et de mère targuia de tribu noble, d’origine noble par conséquent, venait d’être dévalisée dans le Mouydir alors qu’elle se rendait au Hoggar avec une caravane de quelques chameaux. Cette femme, nommée FATMA OULT MESSIS, sœur d’un de nos fidèles goumiers, douée d’un courage viril, tint audacieusement tête à son assaillant originaire, ainsi qu’elle-même, de la noble tribu des Kel Rela. Comme elle protestait véhémentement contre l’injure faite ainsi à une targuia de noble extraction, son agresseur lui fit administrer le fouet par un esclave noir en disant : « Voilà le cas que je fais des Touareg nobles qui acceptent le joug des Français, ces Koufar (infidèles) maudits ».

L’affaire fit partout grand bruit au Sahara et causa une grande émotion parmi les Ksouriens des oasis. On ne pouvait s’y tromper : ces voies de fait, si contraires aux traditions de respect à l’égard des femmes nobles, ces paroles haineuses, étaient autant d’outrages à notre adresse. Il était urgent de sévir pour empêcher le retour de semblables méfaits ; le prestige de la France l’exigeait autant que la sécurité de nos troupes, car les populations commençaient à critiquer ouvertement notre attitude expectante qui passait, à leurs yeux, pour de la pusillanimité. On trouvait notre patience excessive et on n’était pas éloigné de penser que la crainte s’était emparée de nous. Il était grand temps d’agir contre les Touareg devenus provoquants et dangereux.

Depuis longtemps le commandant LAPERRINE et le capitaine CAUVET avaient compris que cette nécessité s’imposerait un jour et c’est pour y faire face avec succès qu’ils avaient tant préconisé l’institution des compagnies sahariennes.

Mais au printemps de 1902 ces unités n’existaient pas encore. D’autre part, on ne pouvait pas songer à utiliser les troupes régulières, Spahis ou Tirailleurs sahariens, pour des opérations au milieu du désert. Au surplus l’autorisation d’employer ces troupes aurait certainement été impitoyablement refusée. Il y avait bien les goums Châamba que le capitaine PEIN aurait volontiers lancés, sous son commandement, contre les hommes voilés, leurs irréconciliables ennemis; mais il fallait, ici encore, une autorisation qui n’aurait pas été accordée.

Le capitaine CAUVET ayant ainsi éliminé les moyens militaires normaux dont il disposait, ne renonça cependant pas à châtier les Touareg et il prit la résolution de constituer un groupe de méharistes uniquement composé de gens originaires des tribus du Tidikelt. Le projet était hardi. Pour le concevoir en toute objectivité, il fallait la grande expérience saharienne et la sûreté de jugement que possédait le chef de l’annexe d’In-Salah. L’idée plut au commandant LAPERRINE qui la jugea, lui aussi, réalisable et donna à son collaborateur les ordres d’exécution indispensables.

Ce n’est pas sans difficultés que le goum pût être réuni. Chaque tribu devait fournir un contingent déterminé. Mais les hommes mettaient peu d’empressement à répondre à cet appel. Les Touareg inspiraient une telle frayeur à ces populations aux mœurs douces que les volontaires se montraient rares. On arriva néanmoins à rassembler une centaine de goumiers, mi-nomades, mi-sédentaires, qui s’étaient battus contre nous deux années auparavant et que l’on allait utiliser pour la première fois à notre service dans une expédition de guerre. Il y avait donc une réelle témérité à s’aventurer en pays inconnu, contre un adversaire redoutable, avec une troupe si peu sûre et ne possédant pas la moindre notion de la tactique et de la discipline militaires.

C’est au lieutenant COTTENEST que fût confié le commandement de cette troupe hétérogène à laquelle on adjoignit, pour l’encadrer, quarante Châamba ayant déjà donné des preuves de fidélité et de loyalisme. La mission du lieutenant, seul Français de son détachement, était de se rendre jusque dans le massif du Hoggar, d’entrer en relations avec les Touareg, d’exiger de ces derniers la restitution des prises récentes et, le cas échéant, de leur infliger une sévère leçon. En d’autres termes il fallait faire acte d’autorité quelles que pussent être les conséquences. Une telle mission exigeait des qualités exceptionnelles. COTTENEST était l’officier qui répondait en tous points à ces exigences.

La reconnaissance quittait In-Salah le 22 mars 1902. Elle passait, successivement dans les régions du Mouydir et de la Tifedest et atteignait le Hoggar sans incident. Partout, sur son passage, les Touareg avaient battu en retraite en direction de la Koudia, refusant le contact et se bornant à faire surveiller la marche du goum par de vigilants chouafs. Attitude nettement hostile qui corroborait les renseignements recueillis en cours de route, d’après lesquels les Touareg cherchaient à attirer les Français en un emplacement où ils pourraient avoir plus facilement raison d’eux.

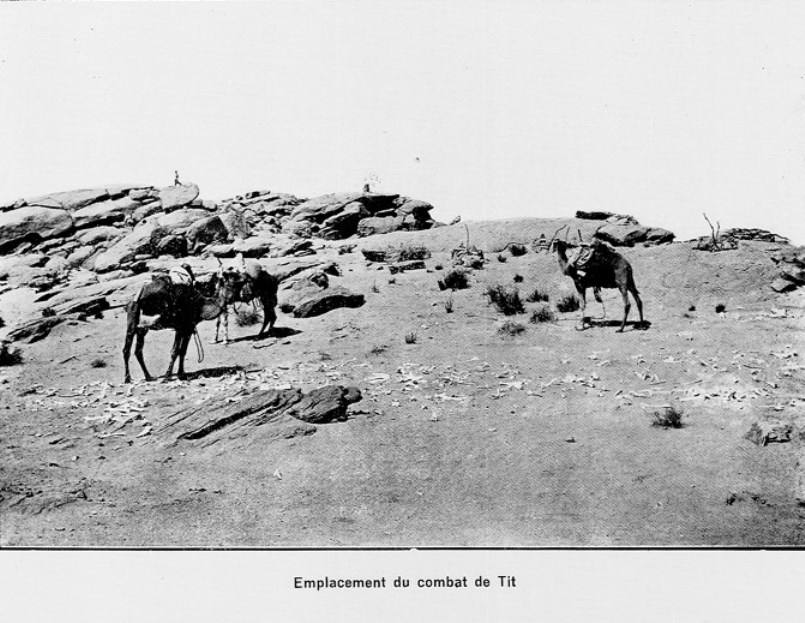

C’est à environ 40 kilomètres au Nord-Ouest de Tamanrasset, aux abords de Tit, modeste centre de culture habité seulement par quelques familles négroïdes, que la rencontre se produisit.

Depuis le matin de ce même jour le lieutenant COTTENEST se savait suivi à assez longue distance d’une forte troupe de méharistes; aussi ne négligeait-il aucune précaution. Dans l’après-midi, avant l’arrivée à Tit, où le goum devait passer la nuit, l’officier faisait reconnaître par des patrouilles le village ainsi que ses abords. L’une de ces patrouilles, chargée d’explorer un ensemble d’élévations rocheuses auxquelles les indigènes donnent le nom de gour, revenait bientôt à toute allure pour annoncer un rassemblement de nombreux guerriers Touareg dissimulés derrière les berges de l’oued Tit et prêts à marcher contre le détachement.

Le combat de Tit, en brisant la puissance des Hoggars, révolutionnait complètement les habitudes du désert. Il mettait fin à une époque qui prenait ses racines dans un lointain passé. Une ère nouvelle allait naître et la France allait pouvoir poursuivre dans la paix son œuvre humanitaire dans la région saharienne. Notre succès du 7 mai avait encore une autre signification. Il vengeait le massacre de la mission FLATTERS dans des conditions telles que notre susceptibilité nationale pouvait se montrer satisfaite et que nos adversaires n’avaient pas à rougir de leur défaite. D’eux-mêmes les Touareg étaient venus offrir l’expiation indispensable. Ils s’étaient battus bravement avec un magnifique mépris de la mort. L’honneur était sauf des deux côtés et rien n’empêchait maintenant que les adversaires de la veille se réconciliassent sans arrière-pensée.

L’affaire de Tit marque donc une date mémorable dans l’histoire de la pénétration française au Sahara. Il convient de rendre hommage à ceux qui en furent les artisans : au commandant LAPERRINE qui couvrit de son autorité et de sa responsabilité les initiatives sahariennes de ses subordonnés, au capitaine CAUVET qui osa le geste nécessaire au maintien de notre prestige, geste d’autant plus méritoire et audacieux que le capitaine avait donné à COTTENEST tout son monde disponible et toute sa réserve de cartouches, demeurant à In-Salah avec quelques hommes seulement ; au lieutenant COTTENEST enfin, exécuteur implacable des ordres.

CAUVET, COTTENEST, deux noms à inscrire auprès de ceux de LAPERRINE, de DE FOUCAULD et d’autres encore, au « Livre d’Or » des bons ouvriers de la France Africaine.*

**En dépit de l’importance des résultats du combat qui nous livrait le pays touareg, la nouvelle de notre succès ne dépassa guère les frontières sahariennes.

Dans les sphères officielles on apprit évidemment avec soulagement l’issue heureuse de l’aventure; mais on pardonnait difficilement les inquiétudes qu’avait provoquées l’initiative du chef de l’annexe d’In-Salah, avec l’autorisation de son chef hiérarchique du reste. Ces inquiétudes n’étaient d’ailleurs pas entièrement dissipées, car on craignait un retour offensif de l’ennemi. La réputation d’invincibilité des Touareg était si bien établie que, même dans les milieux les plus autorisés, on ne pouvait croire à leur déchéance définitive. On s’attendait à une réaction violente de leur part et, par suite, à des complications nouvelles analogues à celles qui illustrèrent la conquête des oasis et qui soulevèrent les vives critiques du Parlement. L’affaire de Tit ne fut donc pas ébruitée. On oublia même de récompenser les vaillants combattants. Un grand voile fut jeté sur cet événement capital, qui, ainsi, passa pour ainsi dire inaperçu.

Mais l’histoire impartiale a rendu aux faits leur véritable valeur en considérant le combat de Tit comme l’un des plus beaux épisodes de la pénétration française en Afrique.

L’hommage officiel, plus lent, ne s’est manifesté qu’après trente années écoulées. Il n’en a pas été moins grand et émouvant. Le 15 janvier 1932, M. J. CARDE, Gouverneur Général de l’Algérie, en tournée d’inspection au Hoggar que jamais si haute personnalité n’avait encore visité, tint à inaugurer personnellement un médaillon à l’effigie de COTTENEST, mort au champ d’honneur pendant la guerre avec le grade de commandant.

Ce médaillon, scellé dans le roc de la petite montagne saharienne de Tit est un hommage de reconnaissance rendu par la Nation à l’officier vainqueur des Touareg et à ses braves goumiers.*

**La loi des finances du 30 mars 1902 et le décret d’application du 1er avril portant création de corps spéciaux sahariens ne furent pas mis en vigueur immédiatement. Il fallut attendre qu’un autre décret déterminât les conditions d’organisation des nouvelles unités et ce n’est que le 1er août de cette même année que parût ce nouveau texte. Celui-ci fixait à trois le nombre des « Compagnies des oasis sahariennes » en leur attribuant le nom de la région où elles devaient avoir leur portion principale : Tidikelt, Touat, Gourara.

À l’origine ces compagnies comprenaient en majorité des anciens spahis et tirailleurs sahariens, mais elles comptaient également dans leurs effectifs une certaine proportion de Châambâ. Par la suite ceux-ci dominèrent et constituèrent bientôt les seuls éléments des groupes méharistes de ces unités. Les trois .compagnies formaient un groupement homogène placé sous les ordres d’un même chef et ce chef, commandant supérieur des oasis sahariennes, était le chef d’escadrons LAPERRINE.

Avec cette magnifique troupe créée par lui et parfaitement adaptée à la vie du désert, composée de rudes guerriers dévoués et disciplinés, LAPERRINE allait pouvoir entreprendre l’œuvre qui a immortalisé son nom, la pacification du Sahara. Suivant sa propre expression il allait « passer de la manière forte à la manière douce » et étendre progressivement, sans bruit, sans tapageuse réclame, l’influence française dans toutes les parties du désert.

Après la sanglante défaite de Tit, les Touareg s’étaient retirés dans la Koudia et ne s’aventuraient plus au-delà de leurs montagnes. Cependant ils ne se résignaient pas à subir leur déchéance. Profondément atteints dans leur orgueil, ils se réfugiaient dans une farouche résistance passive, refusant de répondre à nos offres de conciliation et de paix.

Plusieurs mois s’écoulèrent ainsi sans changement lorsqu’on apprit à In-Salah que des méharistes se rassemblaient aux environs du centre de culture d’In Amdjel, à l’instigation de l’aménoukal ATTICI, dans le dessein de surprendre la garnison d’In-Salah et de venger l’échec du 7 mai. Ce projet était insensé et voué à un désastre certain, mais il ne surprit pas le chef de l’annexe d’In-Salah qui savait les Touareg décidés à toutes les extravagances pour tenter de retrouver leur prestige effondré.

Si cette troupe d’hommes résolus ne présentait aucun danger sérieux pour la garnison d’In-Salah, il n’en était pas de même pour les Ksourîens et les caravaniers. Il importait donc de la disperser au plus tôt et de la mettre hors d’état de nuire. Ce fut la première mission confiée aux méharistes de la compagnie du Tidikelt. Un groupe de 170 hommes, placé sous le commandement du lieutenant GUILLO-LOHAN, encadré de sous-officiers et de brigadiers français, partit d’In-Salah le 1er octobre 1902 en direction du Hoggar.

Les Touareg, vivement impressionnés par les détails qui leur parvenaient sur cette troupe dont ils ignoraient l’existence, s’étaient empressés de fuir en laissant la route complètement libre. GUILLO-LOHAN ne rencontra personne. Les centres de culture d’In-Amdjel, d’Idelès, de Tarhaouhaout avaient été abandonnés précipitamment par leurs habitants. Les Châamba, plus encore que les goumiers de COTTENEST, inspiraient une crainte salutaire. Aussi le détachement put-il parcourir la Koudia du Hoggar et la contourner sans tirer un coup de fusil.

La reconnaissance GUILLO-LOHAN ne fut cependant pas inutile du point de vue politique, car elle confirma, aux yeux des Touareg, notre volonté de rester dans le pays et d’étendre notre domination jusqu’au Hoggar puis, par delà le Hoggar, jusqu’aux contrées soudanaises où flottait déjà le drapeau français. Cette tournée pacifique n’allait d’ailleurs pas tarder à donner d’intéressants résultats.

Depuis le désastre de Tit l’influence de l’aménoukal ATTICI, notre irréconciliable ennemi, avait singulièrement fléchi. Un homme, MOUSSA AG AMASTAN, s’était levé pour combattre ouvertement les idées de son chef et avait réussi à détacher de celui-ci un certain nombre de ses partisans. MOUSSA, homme intelligent, à l’esprit clair, jugeait la situation sans issue pour les Touareg et préconisait la paix immédiate avec les Français. Le passage de la reconnaissance GUILLO-LOHAN vint renforcer son action. Bientôt le parti de MOUSSA AG AMASTAN devint assez puissant pour contrebalancer celui d’ATTICI à telle enseigne que l’aménoukal, se sachant trop compromis pour jamais recevoir l’aman, quittait le Hoggar où il ne se sentait plus en sécurité, et allait se réfugier à Djanet, en pays Ajjer.

C’est au début de l’année.1903 que MOUSSA AG AMASTAN offrit au capitaine CAUVET, chef de l’annexe d’In-Salah, d’intervenir auprès de ses contributes en vue de les amener à faire leur soumission à la France. MOUSSA envoyait même à In-Salah une députation chargée de protester de ses bons sentiments à notre égard, chargée peut-être aussi, par surcroît, de se rendre compte « de visu » de l’importance réelle de nos forces.

Cette démarche, qui laissait espérer une amélioration prochaine de nos relations avec les Touareg, méritait une sanction immédiate. Sur l’ordre du commandant LAPERRINE les marchés du Tidikelt furent de nouveau ouverts aux Hoggars. En outre, MOUSSA AG AMASTAN était officiellement reconnu comme aménoukal en remplacement d’ATTICI, destitué.

Au mois d’avril de la même année le commandant LAPERRINE entreprit sa première grande reconnaissance saharienne qu’il appela une « tournée géographique et diplomatique ». D’In-Salah il se rendit à In-Zize en passant par le Mouydir et l’Ahnet oriental et il revint vers le Touat par l’Ahnet occidental. « Je pus me rendre compte, a-t-il écrit plus tard, de l’affolement dans lequel se trouvaient les Touareg depuis le combat de Tit et la tournée GUILLO-LOHAN ».

Comment allait s’y prendre le commandant militaire des oasis pour faire cesser cet affolement et ramener la confiance parmi ces populations aux abois ? Le grand saharien l’a révélé dans ses notes de route :

« La consigne, a-t-il écrit, était de bien accueillir les Touareg venus en curieux au camp, de les encourager à nous vendre des denrées diverses, des animaux de boucherie ou des méhara, mais sans rien exiger par la force, en laissant les gens absolument libres de vendre ou de ne pas vendre. De même, nous devions choisir les meilleurs pâturages, mais encourager les campements qui s’y trouvaient avant nous à y rester, à en user de concert avec nous, mais bien se garder de les poursuivre s’ils s’éloignaient de nous et même s’ils faisaient mine de s’enfuir ».

Arrivé dans l’Ahnet le commandant LAPERRINE installait son camp à proximité des tentes des Touareg Taîtoq et Kel Ahnet et il allait appliquer, à l’égard de ces nomades, la méthode « d’apprivoisement » dont il a précisé lui-même les grands principes.

« En me promenant, (lit-on dans les « notes de route ») j’essayais de me rapprocher des campements et d’entrer en relations avec les gamins en leur offrant du sucre, mais je n’eus pas de succès. Je leur produisais le même effet que s’ils avaient vu le diable en personne. Ils s’enfuyaient à toutes jambes en poussant des cris de paon et disparaissaient sous les tentes.

« II peut paraître étrange de me voir insister sur l’attitude de bambins de 5 à 12 ans ; mais lorsqu’on prend le contact de populations nouvelles, l’attitude des enfants est le miroir de ce que pensent leurs parents. Ceux-ci peuvent dissimuler leurs vrais sentiments, s’incliner, se faire humbles devant la force par nécessité, mais ronger leur frein, avoir la haine de l’étranger au cœur et ne songer qu’à saisir la première occasion pour secouer le joug. Les enfants ont moins d’astuce ; ils écoutent les conversations de leurs parents sous la tente, et s’ils se sauvent en poussant des cris à notre vue, c’est que l’opinion ne nous est guère favorable. Mais c’est par les enfants qu’on peut prendre et apprivoiser les parents. Je l’ai expérimenté plusieurs fois ; on a chance de ramener à soi les récalcitrants, d’entrer en relations avec des irréductibles, gens chez lesquels on trouve souvent de vrais caractères. II est assez difficile à un chef, à un officier dépositaire du pouvoir de faire des avances à un indigène qui boude, qui se tient à l’écart, qui est tout juste poli. Au contraire, rien n’est plus amusant et moins compromettant que d’essayer de mettre en confiance des enfants, de les questionner, de leur faire quelques petits cadeaux. Leurs mères suivent ce manège de loin. Quand vous passez près de la tente elles vous sourient, elles vous disent une phrase aimable, le père vous salue, et un beau jour il veut vous voir, vous remercier des bontés que l’on a eues pour ses enfants. La glace est rompue. De plus, l’enfant c’est l’avenir. Une tribu où la marmaille aime les officiers français, les considère comme des papas gâteaux, est toute joyeuse de les voir séjourner dans les campements. Dans dix ans cette tribu aura tout un groupe de jeunes gens dévoués à nos idées. Elle est conquise ».

Cette méthode, profondément humaine, devait donner des résultats immédiats. Pendant le séjour du commandant LAPERRINE dans l’Ahnet, les chefs des tribus Taitoq et Kel Ahnet vinrent offrir leur soumission. En outre, peu après le retour au Touat de la reconnaissance, une députation était envoyée à In-Salah par les Touareg Iforas, de l’Adrar du Niger, pour demander aux Français de prendre la tribu sous leur protection. Enfin, une opération heureuse, entreprise en Juillet 1903, jusqu’aux abords du pays Ajjer par le lieutenant BESSET et les méharistes de la compagnie saharienne du Tidikelt, dissociait définitivement le groupe demeuré fidèle à ATTICI. Des défections se produisirent et allèrent grossir les rangs des partisans de MOUSSA qui voyait grandir son influence et son autorité dans le Sahara central.*

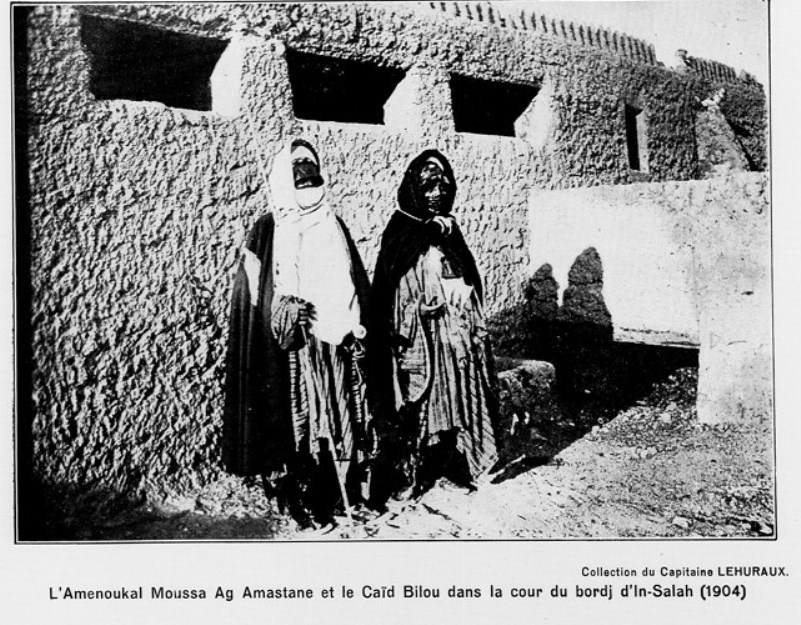

**C’est en 1904 que se produisit le grand événement : la soumission officielle de MOUSSA AG AMASTAN, l’aménoukal des Touareg du Hoggar.

Événement sensationnel dans l’histoire de la pénétration française au Sahara et qui fait honneur à ceux qui eurent la patience de conduire les négociations : le commandant LAPERRINE, le capitaine CAUVET et le successeur de ce dernier, le capitaine MÉTOIS.

On ne saurait non plus oublier le modeste, mais actif collaborateur que fut le caïd de la tribu des Ahl Azzi, d’In-Salah, EL HADJ AHMED BILOU, rallié à notre cause dès la première heure après le combat d’Igosten où il avait reçu une grave blessure.

Pendant près d’une année BILOU resta dans les campements de MOUSSA, cherchant adroitement à convaincre le chef targui de la nécessité pour lui d’aller se présenter à In-Salah ; il l’exhortait continuellement à hâter son départ en lui faisant ressortir les bienfaits que les Ksouriens des oasis retiraient de notre occupation.

Mais MOUSSA hésitait toujours. Il aurait voulu que la soumission de sa tribu fût collective et non partielle ; il aurait aussi aimé entraîner dans cette voie les Touareg Ajjer, ses voisins. Mais ceux-ci ayant fait un accueil plus que glacial à ses propositions, MOUSSA fut contraint de rompre avec ses anciens alliés et il sollicita alors l’aman pour son propre compte ainsi que pour ses partisans.

Au mois de février 1904, l’Aménoukal MOUSSA AG AMASTAN, accompagné d’une belle escorte de méharistes comprenant une centaine de nobles Touareg, arrivait à In-Salah et présentait solennellement sa soumission au chef de l’annexe Ce fut l’occasion de grandes réjouissances auxquelles prirent part avec enthousiasme les habitants d’In-Salah et des oasis voisines, qui voyaient en cet événement un heureux présage pour la tranquillité de leur pays.

Désormais notre prise de possession du pays Hoggar était définitive. Aux périodes de meurtre et de pillage allait succéder une ère de paix qui allait permettre d’entreprendre de grandes reconnaissances vers la région soudanaise.