PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE VI

Les pacificateurs du Sud-Oranais

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 7 - Avril 1933

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

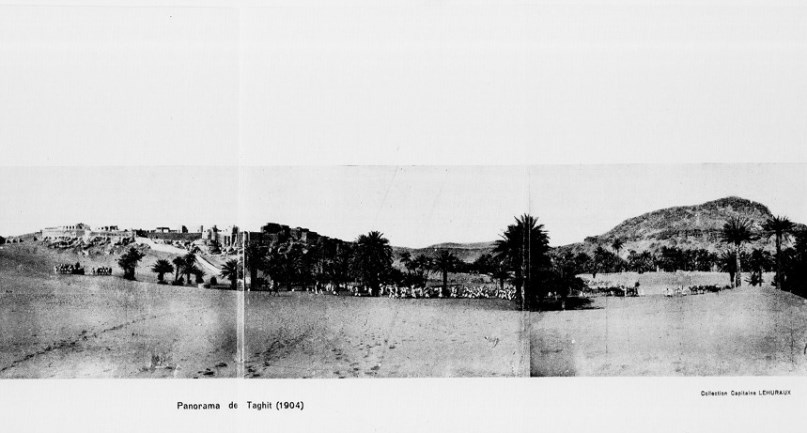

Dans un précédent chapitre, nous avons vu que l’obligation, résultant de la conquête des oasis sahariennes, de protéger les populations de ces régions contre les attaques des pillards de l’Ouest, avait déterminé l’occupation de la vallée de la Saoura et de l’Extrême-Sud oranais. Cette occupation fut réalisée en 1900 par la création des postes de Duveyrier, Djenan-ed-Dar, Taghit et Igli. Les événements et une expérience plus complète des gens et des choses de cette contrée nous conduisirent progressivement, dans les années suivantes, à modifier la répartition des troupes, à abandonner certains points pour en garnir d’autres, à élargir peu à peu notre zone de défense et de surveillance par l’organisation de postes avancés dans le sud-ouest.

L’installation, qui paraissait définitive, des troupes françaises dans les oasis du Touat, puis dans les régions du Guir et de la Zousfana limitrophes du Maroc, causa., à la cour de Fez, une grande émotion, soigneusement attisée par les représentants des puissances étrangères, celui de l’Angleterre en particulier. À vrai dire, les contrées sahariennes que nous venions d’occuper étaient trop éloignées pour intéresser beaucoup les autorités chérifiennes, bien que celles-ci y fussent jadis représentées par un délégué, un pacha, dont l’autorité était d’ailleurs à peu près nulle. Mais le sultan ne voyait pas sans appréhension pour l’intégrité de son empire, notre zone d’influence s’élargir vers le sud-ouest et notre avance progressive, qui semblait menacer ses frontières, l’inquiétait réellement.

D’autre part, le jeune empereur MOULAY ABD EL AZIZ n’ignorait pas les tractations engagées entre les puissances européennes et dont le Maroc était l’enjeu. Sans doute aussi, était-il effrayé de l’ampleur prise par l’agitation qui régnait dans son empire depuis la mort du grand vizir BA AHMED. Quoi qu’il en fût, il jugea nécessaire de raffermir son prestige et son autorité par un acte de souverain et il résolut d’envoyer dans les principales capitales de l’Europe des ambassades chargées de présenter ses doléances aux gouvernements étrangers.

L’Ambassade de Paris, dirigée par BEN SLIMANE, avait pour mission essentielle d’arrêter notre progression vers le sud-ouest en déterminant des frontières dans cette contrée où les plénipotentiaires de 1845 avaient jugé les précisions superflues. Le traité de 1845 avait bien fixé une limite entre les deux pays depuis la mer jusqu’au Téniet-Sassi, mais, au sud de ce point, la souveraineté de la France et du Maroc dans le Sahara avait été définie dans les termes vagues suivants : « La terre qui ne se laboure pas sert de pacage aux Arabes des deux empires qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont nécessaires. Les deux empires exercent de la manière qu’ils l’entendent toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara ».

Les négociations, poursuivies entre la délégation chérifienne et M. Paul REVOIL, notre chargé d’affaires à Tanger, aboutirent à la signature du Protocole de Paris du 20 juillet 1901, Cet accord réglait la situation des Ouled Djerir et des Doui-Mémia et laissait à des représentants des deux pays toute initiative pour traiter à l’amiable les incidents locaux. L’année suivante, une mission franco-marocaine dirigée, de notre côté, par le Général CAUCHEMEZ et, de l’autre, par le fekih SI MOHAMMED EL GUEBAS, se rendait dans la zone des confins pour étudier la mise en vigueur du Protocole, dont les dispositions furent précisées dans les accords complémentaires des 20 avril et 7 mai 1902. Ces nouveaux actes envisageaient l’organisation sur la frontière d’une police, de marchés, de postes de douanes, ainsi qu’une « collaboration économique, militaire et fiscale » de la France et du Maroc.

« Protocole et accords, a écrit M. Robert RAYNAUD dans son livre « En marge du Livre Jaune », destinés à harmoniser les rapports politiques, militaires, administratifs et économiques dans les confins algéro-marocains prenaient pour base l’intégrité territoriale de l’empire chérifien et l’assistance réciproque de leurs gouvernements pour le maintien de l’ordre ».

Les conventions de 1901 et de 1902 furent généralement assez vivement critiquées. En fait, elles jetèrent les bases d’une future délimitation de frontière, puisqu’elles fixaient entre les deux pays une ligne qui allait de l’extrémité du territoire de Figuig jusqu’à un point situé à une quinzaine de kilomètres au nord d’Igli, en empruntant la rive occidentale de l’oued Guir. Or, jusque là, aucune limite précise n’avait séparé l’Algérie du Maroc, et il n’existait aucun relief du sol, aucun indice géographique marquant la fin des possessions françaises vers l’ouest. Désormais, le Protocole de 1901 empêchait tonte extension de territoire et maintenait nos troupes sur les positions acquises.

On reconnaissait cependant que les accords nous attribuaient, vis à vis des puissances européennes, une « situation spéciale » à l’égard de l’empire chérifien, mais cet avantage apparaissait de faible importance au regard de la sécurité de notre sud-oranais, car on accusait Paul REVOIL « d’avoir substitué à la zone de nos armées et à notre droit de suite l’intervention d’un makhzen impuissant et hostile ».

Ce n’est que quelques années plus tard, après l’incident du débarquement du Kaiser à Tanger, que l’on comprit la véritable portée de ces textes diplomatiques et que l’on rendit hommage à la clairvoyance de Paul REVOIL. Grâce à ces actes si âprement discutés, nous pûmes alors exciper de titres particuliers, produire des contrats d’association politique avec le Sultan, affirmer enfin une communauté d’intérêts entre l’Algérie et le Maroc, devant lesquels dut s’incliner la diplomatie allemande et qui permirent même, ultérieurement, de nous prévaloir, lors de la liquidation de la question marocaine, de droits officiellement établis.

Il est indéniable que les résultats immédiats de l’entente franco-marocaine consacrée par les accords de 1901-1902 ne furent pas favorables à la pacification de la zone des confins. Nos postes et nos convois de ravitaillement continuaient à être harcelés par les pillards ; à tout instant des troupeaux, appartenant aux tribus soumises, étaient enlevés, des caravaniers attaqués, des sentinelles assassinées. Les djiouch avaient fait de la vallée de la Saoura le théâtre de leurs exploits. Cependant, il ne s’agissait encore que de petits groupements, d’une cinquantaine d’hommes au plus, auxquels il était facile de s’éparpiller dans la vaste étendue de la hammada pour se retrouver ensuite en un endroit convenu. Bientôt, enhardis par les succès de leurs entreprises, les Beraber se montrèrent de plus en plus audacieux et, fanatisés par leurs marabouts, n’hésitèrent plus à organiser des agressions plus sérieuses.

C’est le Gouverneur Général de l’Algérie en personne qui subit le premier choc de cette évolution. M. JONNART, désireux d’étudier sur place les mesures les plus opportunes pour remédier à la situation pénible imposée à nos troupes, avait résolu de se rendre dans le sud-oranais. Le 31 mai 1903, alors que son escorte se disposait à entrer dans les ksour de Figuig, la population du village de Zenaga, le plus important de la confédération, se porta au devant de cette escorte et engagea le combat. Cette grave insulte faite au plus haut représentant de la France en Algérie ne pouvait rester impunie. Un châtiment immédiat s’imposait. Zenaga fut bombardé et ce n’est qu’après ces représailles nécessaires pour maintenir le prestige de notre pays que l’aman sollicité par les habitants pût leur être accordé.

Cet aman ne s’adressait qu’aux sédentaires de l’Oasis. Quant aux nomades qui avaient fomenté le mouvement, ils s’étaient habilement dérobés et, grisés sans doute par l’odeur de la poudre, ils renouvelèrent avec plus d’activité que jamais leurs attaques et leurs marques d’hostilité à notre endroit.

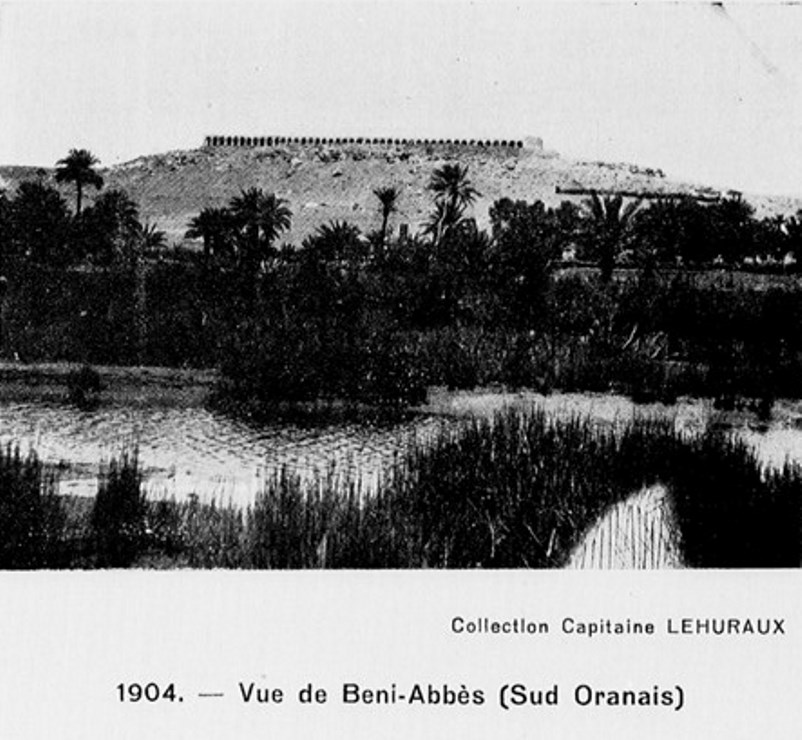

Le 16 juillet 1903, un groupe de 250 Beraber tomba à l’improviste sur un détachement de 50 méharistes de la compagnie saharienne du Touat au pâturage d’Hassi Khezal, dans l’oued Saoura. La surprise fut complète et notre petite troupe décimée. Le capitaine REGNAULT, chef de l’annexe de Béni-Abbès, pût heureusement venger cet échec en atteignant les pillards à Noukrila le 25 juillet et en leur infligeant de lourdes pertes.

Mais c’est surtout l’affaire de Taghit, survenue un mois plus tard, qui révéla la tactique nouvelle des Beraber en même temps que les inconvénients des accords de 1901-1902 qui immobilisaient nos troupes en face d’une frontière invisible, plus infranchissable cependant que la plus épaisse muraille. Le poste de Taghit, situé entre Djenan-ed-Dar et Béni-Abbès, était occupé par une garnison d’environ 300 hommes que commandait le capitaine DE SUSBIELLE, chef de l’annexe de la Zousfana. Le 17 août une horde de Beraber, évaluée à plus de 4 000 guerriers, vint mettre le siège devant la redoute et occupa les hautes dunes qui la dominent. Du 17 au 20 août, les tentatives répétées des assaillants pour s’emparer de la petite forteresse s’opposèrent à la résistance héroïque de la vaillante garnison. Repoussés chaque fois en laissant de nombreux vides, démoralisés par l’insuccès de leur expédition et craignant, par ailleurs, l’arrivée certainement prochaine de renforts français, les Beraber abandonnèrent la lutte et se dispersèrent dans la hammada dans l’espoir d’une revanche imminente.

L’occasion ne tarda pas à se présenter. Le 2 septembre, c’est-à-dire moins de quinze jours après l’affaire de Taghit, un fort djiouch d’environ 200 Beraber attaquait brusquement à El Moungar un important convoi de ravitaillement parti de Djenan-ed-Dar à destination de Taghit et de Béni-Abbès. Les pillards surprirent les Légionnaires de l’escorte au moment de la sieste. La rencontre fut sanglante ; nos Légionnaires se battirent, selon leur coutume, comme de vrais héros et vendirent chèrement leur vie. Les Beraber durent se replier, mais cette affaire nous coûtait de nombreux tués et blessés.

Ces agressions successives émurent l’opinion publique française et eurent leur retentissement jusqu’au sein du Parlement. Deux tendances se manifestèrent : l’une, pessimiste, préconisait une liquidation immédiate de notre politique du sud, c’est-à-dire l’abandon pur et simple de toute idée de pénétration au Sahara ; l’autre, au contraire, conseillait la marche en avant, le dégagement de cette politique par des opérations militaires de nature à abattre définitivement les redoutables forces qui s’opposaient à nous.

L’on doit convenir-que les arguments ne manquèrent pas aux contempteurs de notre politique saharienne. Jusqu’ici la pénétration n’avait obéi à aucun plan ; elle s’était faite, pour ainsi dire, sous la poussée des événements, sans préparation comme sans méthode et sans esprit de suite. Elle avait même été entreprise à rebours, puisqu’au lieu de commencer par la pacification du sud-oranais, nous avions débuté, non sans grosses dépenses, par le Tidikelt qui aurait dû être l’achèvement normal et naturel des opérations. La situation et les difficultés étaient présentées sous les aspects les plus sombres et l’on disait, non sans quelque apparence de raison : « Qu’allons-nous faire dans cette galère ? Ne vaudrait-il pas mieux utiliser à des fins plus utiles les millions jetés en pure perte dans le désert ? »

En réalité, nous subissions dans le sud-oranais l’effet d’une propagande xénophobe qui, aujourd’hui encore, se manifeste dans le Sahara occidental et au sud-ouest du Tafilalet. Les Cheurfa Tafilaliens, ceux de l’oued Drâa et de la Séguiet-el- Hamra, ceux du nord de l’Atlas même, ne cessaient de prêcher la guerre sainte qui, pour le musulman, est aussi bien une aventure avec chances de profit qu’une entreprise agréable à Allah. Leurs prédications redoublèrent naturellement lors de l’avance de nos troupes et c’est ainsi qu’ils réussirent à grouper de nombreux guerriers venus d’un peu partout pour satisfaire à la fois leur appétit et leur idéal.

Les deux tendances extrêmes se révélaient d’ailleurs aussi inopportunes l’une que l’autre. Après les sacrifices consentis et les résultats appréciables déjà obtenus, on ne pouvait songer à une évacuation qui aurait certainement produit un effet déplorable, non seulement sur les indigènes du Maroc, mais aussi sur ceux du sud-oranais soumis. On ne pouvait pas davantage envisager l’envoi d’une grosse expédition vers le sud-ouest comme certains le désiraient, car, après avoir peut-être mis hors d’état de nuire les tribus immédiatement voisines, nous nous serions trouvés en présence d’autres guerriers beaucoup plus nombreux et encore plus insaisissables ; nous aurions alors été contraints d’aller chercher la paix jusqu’à l’Océan, en d’autres termes de faire disparaître l’anarchie qui régnait dans tout l’empire chérifien. L’expérience a montré que ce vaste problème ne pouvait être livré à des mesures impulsives et que son règlement était plus complexe qu’on ne se l’imaginait à cette époque.

Il convenait donc de trouver une solution intermédiaire qui n’effarouchât point trop les susceptibilités diplomatiques et apportât néanmoins quelque apaisement à l’effervescence marocaine dont souffraient les tribus algériennes soumises.

Le Gouverneur Général de l’Algérie estima tout d’abord qu’il fallait confier à un chef jeune et énergique tout ce territoire de guerre que constituait la subdivision d’Ain-Sefra. Ce chef devait réunir un ensemble de qualités exceptionnelles : une volonté tenace alliée à la pondération et à la sûreté de jugement, une grande expérience des milieux indigènes, l’esprit organisateur, sans préjudice des qualités militaires proprement dites particulières à la connaissance de la guerre coloniale.

Ce sera l’honneur de M. JONNART d’avoir su découvrir le général LYAUTEY.

Le jeune général arrivait précédé d’une réputation flatteuse. On le savait grand administrateur et brillant soldat, formé en Indo-Chine et à Madagascar à l’école de l’inoubliable colonial que fut GALLIÉNI. Sa manière de commander, le secret qu’il possédait d’obtenir le dévouement aveugle de ses subordonnés, avaient été révélés par lui-même dans un article demeuré célèbre sur le « Rôle social de l’officier ». Dans ces pages, l’auteur indiquait avec une franchise et une précision bien militaires les méthodes qui lui permettaient de concilier exactement un libéralisme sans faiblesse avec une autorité sans rigueur, et les besoins imprescriptibles de la discipline avec les droits dus à un soldat conscient.

En proposant au Gouvernement de confier à ce jeune général le commandement de la subdivision d’Ain-Sefra, le Gouverneur Général n’avait pas agi à la légère ni cédé à un simple mouvement de sympathie. Il était sûr que la sécurité du sud-oranais serait placée en d’excellentes mains et que nul ne pourrait, mieux que le général LYAUTEY, réussir à améliorer une situation délicate entre toutes et qui comportait d’aussi lourdes responsabilités.

M. JONNART était bien décidé à aider son collaborateur de tout son pouvoir et à lui faciliter sa tâche. Afin de placer nos troupes sur de meilleures positions, il prit notamment l’initiative de leur faire franchir le Djebel Béchar en novembre 1903 et de créer en ce point un nouveau poste qui reçut plus tard le nom de général de Colomb, l’un des premiers explorateurs de la région. Dans le même temps il sollicitait du Gouvernement l’autorisation de laisser à nos soldats un peu plus de liberté de mouvements vers le sud-ouest, afin qu’ils puissent assurer la protection de la frontière dans des conditions plus favorables.

Mais M. DELCASSÉ, Ministre des Affaires Étrangères, qui s’inquiétait des conséquences internationales que ces mesures risquaient d’entraîner, ne crut pas pouvoir consentir un élargissement des directives précédemment données. Sans doute le Ministre craignait-il de nouvelles protestations de la part de la Cour Chérifienne, et peut-être aussi des puissances étrangères, à ce moment où tous les yeux étaient fixés sur le Maroc et où notre diplomatie se préparait à livrer une dure bataille pour faire triompher la thèse française.

« Il n’est pas inutile, disait M. DELCASSÉ dans sa réponse au Gouverneur Général, de rappeler l’inutilité de nos tentatives depuis un demi-siècle pour faire pénétrer notre influence au Maroc par les frontières de l’Algérie, en dépit des avantages qui eussent dû cependant résulter pour nous de notre voisinage… Pour éviter de faire naître à notre frontière une agitation qui pouvait porter ombrage à certaines puissances, après avoir interdit à nos administrés de se faire justice eux-mêmes en cas d’agression, nous n’exerçons plus que fort rarement le droit de suite résultant du traité de 1845… En concluant avec le Sultan les accords de 1901-1902, le Gouvernement a eu surtout en vue de modifier cette situation. Si nous mettons avec suite en application la politique qui doit en découler, il y a lieu d’espérer que nous pourrons, d’accord avec le makhzen, établir à travers les tribus pacifiées de nombreux points clé contact avec l’empire voisin ».

Sous la forme courtoise qui est de tradition dans la diplomatie, c’était, sans interprétation équivoque possible, l’interdiction absolue renouvelée à nos troupes de dépasser la ligne de postes qui jalonnaient la frontière.

M. JONNART, respectueux des instructions reçues, ne manqua pas dès lors de seconder loyalement la politique de M. DELCASSÉ et il en recommanda la stricte application au général LYAUTEY. L’intervention du Gouverneur Général n’avait cependant pas été inutile, car les pouvoirs du commandant de la subdivision d’Ain-Sefra furent considérablement élargis en lui donnant autorité complète sur les troupes stationnées sur son territoire et en le plaçant sous le contrôle direct du Ministre de la Guerre et du Gouverneur Général de l’Algérie.

Néanmoins, cette résolution ne pouvait satisfaire entièrement le général LYAUTEY qui demeurait toujours en présence de difficultés sans cesse accrues sans avoir la possibilité de les vaincre. « On peut, écrivait-il, se demander quel bénéfice découle pour la paix d’une attitude aussi correcte de notre part. Notre situation est plus défavorable pour notre frontière que celle qui existait avant les accords. Nous limitons notre action tandis que celle de nos adversaires reste entière. Il n’y a pas d’œuvre plus- décevante que d’essayer d’assurer dans ces conditions la police des mille kilomètres de frontière du sud-oranais, et il est impossible de faire comprendre aux indigènes l’attitude qui nous est imposée ».

Mais les ordres du Gouvernement étaient formels et sans appel. Il fallait que cette « œuvre décevante » fût acceptée. Soldat discipliné, le général LYAUTEY admit ces principes et les imposa à ses collaborateurs.

Dès ce moment, le commandant de la subdivision d’Ain-Sefra s’ingénia à atténuer par tous les moyens dont il disposait les sérieux inconvénients créés par une situation qu’il n’était pas en son pouvoir de modifier. Son premier souci fut d’organiser, aussi avant qu’il lui était permis, une ligne de couverture pour mieux protéger le sud-oranais contre les incursions des djiouch. De nouveaux postes furent construits pour servir de points d’appui aux troupes. Celles-ci furent complétées, réorganisées et mieux adaptées à leur rôle de police saharienne. Des groupes de cavaliers auxiliaires, recrutés parmi les tribus nomades soumises, furent constitués et ces hommes, qui possédaient les mêmes qualités guerrières que leurs adversaires, firent à ceux-ci une chasse acharnée, opposant à leurs ruses et à leur incroyable mobilité des procédés identiques, ainsi qu’une égale facilité de déplacement en zone désertique.

En même temps, le général LYAUTEY renforçait ses moyens d’action ; l’armement des postes était amélioré par l’adjonction de pièces de canon supplémentaires ; le réseau de liaisons était complété, plus précisément, il fut créé de toutes pièces, car il était à peu près inexistant. C’est ainsi que l’approche de la harka de Taghit n’avait pu être connue à Djenan-ed-Dar que le jour même où était attaquée la petite garnison par, la horde des Beraber. Enfin, la voie ferrée était poussée jusqu’à Beni-Ounif, le 2 août 1903. Plus tard, elle devait atteindra Colomb-Béchar (3 juillet 1905), puis Kenadsa, son point terminus actuel.

Tous ces procédés rendirent la vie plus dure aux harkas, pour lesquelles devenait moins facile l’accès de la Zousfana et plus difficile encore, si elles réussissaient à y parvenir, leur retraite vers le Tafilalet. L’année 1904 perfectionna l’œuvre ainsi commencée. Les trois compagnies sahariennes déjà créées furent augmentées de deux unités, l’une à Beni-Abbès le 22 avril 1904, la seconde à Colomb-Béchar le 7 juin suivant. D’autres mesures, comme la constitution de deux compagnies montées supplémentaires à la Légion et aux Tirailleurs, venaient encore renforcer les troupes mobiles, tandis que, plus au nord, un détachement s’établissait à Berguent, dès le 15 juin, afin de surveiller la région frontière comprise entre Figuig et le Haut-Guir contre les entreprises éventuelles de l’agitateur Bou AMAMA, notre vieil et irréductible ennemi.

Cette nouvelle organisation, si judicieuse fût-elle, ne pouvait cependant pas mettre fin d’une manière absolue aux incursions des bandes de pillards. Le principe de l’intangibilité de la frontière demeurait toujours appliqué strictement, en sorte que les rezzou qui, après avoir réussi un mauvais coup, parvenaient à franchir cette frontière proche de leurs théâtres d’opérations, se trouvaient à l’abri de représailles de notre part.

La déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904, qui reconnaissait les droits spéciaux de la France au Maroc, nous autorisait pourtant à agir sur le territoire de l’empire chérifien puisqu’il nous appartenait, en conformité de cet acte, de veiller à la tranquillité du pays et de lui prêter assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières et militaires.

Mais d’excellents esprits jugeaient qu’il fallait se montrer prudent et ne pas- engager la France dans une aventure dont il était possible de discerner les graves conséquences. L’un des plus éminents spécialistes des questions marocaines, M. A. LE CHATELIER, ancien officier de bureau arabe devenu professeur de sociologie musulmane au Collège de France, avait déjà exposé son point de vue à ce sujet et conclu à l’inopportunité d’opérations militaires dans le sud-oranais.

Dans une brochure intitulée « Sud-oranais et le Maroc », publiée en septembre 1902, A. LE CHATELIER avait fait un exposé vivant de la situation dans la zone des confins et présenté le problème sous son vrai jour. « Nous avons devant nous, écrivait-il, des musulmans fanatiques, nombreux, bien armés, exaltés maintenant par des succès sérieux, chez lesquels les prédications de guerre sainte contre nous sont endémiques. Ils se sont déjà souvent réunis sans se mettre en mouvement. Au fur et à mesure que notre contact s’est accentué, leur agitation s’est accrue. Ils ont fini par passer de la parole aux actes, l’obstacle que leur offrait la politique générale du Sultan ayant cessé d’être efficace. Il s’agit de guerre sainte. Appelons-les bandits ; croyons-les affamés, cela ne changera rien à leur psychologie particulière, condition essentielle à retenir dans l’œuvre de pacification ».

Ce sentiment religieux était également apparu à M. le Gouverneur Général JONNART. « Je puis maintenant assigner aux agressions de Taghit et d’ÊI-Moungar leur véritable caractère, déclarait-il dans un rapport au Ministre des Affaires Étrangères le 19 octobre 1903. Il est parfaitement établi que la petite armée qui a assiégé Taghit, du 17 au 20 août, comprenait, sur 4 000 combattants, 3 000 Beraber et autres habitants du Tafilalet… Quant aux motifs de ces agressions, on ne saurait plus les chercher dans la disette... C’est uniquement la haine de l’étranger et du chrétien qui a guidé nos adversaires. Leur déroute de Taghit, effacée en partie d’ailleurs par la surprise d’El-Moungar, n’a certainement pas diminué leur fanatisme et l’on m’annonce que de nouvelles harkas des mêmes tribus se préparent dans la région du Guir ».

Deux hautes personnalités également autorisées partageaient donc la même opinion. Nous ne luttions pas dans le sud-oranais contre de simples bandes de pillards, mais contre des fanatiques fortement armés et exaltés par une impulsion née de l’idée religieuse et de l’esprit national. Mais où les deux hommes ne se rencontraient plus, c’est dans les méthodes à mettre en œuvre. Tandis que le Gouverneur Général de l’Algérie se montrait partisan d’une plus large initiative pour nos troupes vers l’ouest, A. LE CHATELIER écrivait : « Il est hors de doute que si nous étions disposés à un effort militaire suffisant, nous pourrions en quelques mois, en quelques semaines, rétablir l’ordre dans des conditions telles qu’il se risquerait plus d’être troublé de longtemps ». Mais ce principe posé, le savant professeur objectait que l’intervention de nos colonnes en plein pays marocain aurait un profond retentissement : « Après avoir rétabli l’ordre localement, disait-il, nous risquerions de le voir troublé beaucoup plus gravement ailleurs et de nous trouver pris ainsi dans un engrenage de plus en plus dangereux ». Et A. LECHATELIER concluait ainsi : « Si du détail on s’élève à l’ensemble, de la partie au tout, la question du sud-oranais disparaît devant la question marocaine ».

C’est cette théorie qui prévalut, même après la signature de la déclaration franco-anglaise précitée.

Cependant, grâce aux mesures prises par le général LYAUTEY, la situation se maintenait relativement bonne dans son ensemble, lorsqu’en 1906 elle s’aggrava soudain. Au Tafilalet, les tribus s’armaient de nouveau pour la guerre sainte et les marabouts créaient une agitation dont les répercussions se faisaient sentir jusque dans l’intérieur de l’empire où elle était entretenue et exploitée par de nombreux prétendants au trône du faible Abd el Aziz. L’anarchie la plus complète régnait d’ailleurs dans tout le pays où l’autorité du sultan subissait de graves atteintes. La situation, du point de vue international, était également bien troublée.

Une crise franco-allemande, ouverte à l’occasion du débarquement à Tanger, le 30 mars 1905, de l’empereur Guillaume II, avait provoqué la conférence d’Algésiras qui aboutit à l’accord du 7 avril 1906. Le spectacle des divisions européennes avait surexcité davantage encore les rivalités des prétendants et des tribus. L’effervescence devint même si inquiétante que M. REGNAULT, notre représentant à Tanger, intervint auprès du Gouvernement de la Métropole pour exposer le danger d’une inaction prolongée, en particulier dans la région des confins, et pour demander que le « droit de suite », reconnu par le traité de 1845, fût exercé avec rigueur contre les harkas et les djiouch.

C’est à partir de ce-moment que le Maroc commença à subir l’envahissement progressif de la France, prodromes de rétablissement du protectorat qui devait en être l’aboutissement. L’Algérie, réalisant les aspirations de l’opinion française, élargit ses frontières. Au nord, elles touchèrent, en fait, aux rives de la Moulouya et, dans le sud, elles se fixèrent au point où il nous plût de les arrêter. Nous n’étions plus gênés par qui que ce fût, car l’Europe concentrait uniquement sa sévérité sur le Maroc Atlantique et se désintéressait de la région des confins.

En 1908, la barricade diplomatique élevée entre l’Algérie et le Maroc était virtuellement tombée. Nos troupes avaient entrepris l’épuration du Haut-Guir et créé de nouveaux postes à Bou-Denib, à Bou-Anan, etc.… Le général LYAUTEY, commandant la division d’Oran depuis plusieurs mois, avait été investi des fonctions de Haut-Commissaire en mars 1908 et, à ce titre, centralisait sous son autorité toutes les affaires concernant le Maroc oriental. Le point culminant de son activité dans ce domaine fut la préparation et l’exécution de l’expédition dirigée contre les Beni-Snassen qui, aux yeux des initiés, passe aujourd’hui pour un modèle du genre.

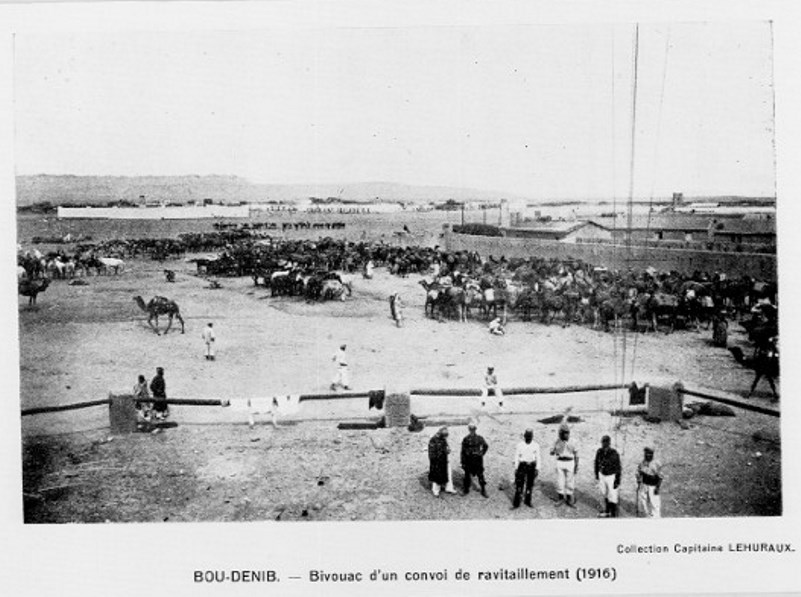

Notre avance vers l’ouest ne s’accomplit pas sans rencontres sanglantes. Le 16 avril 1908 le camp du colonel PIERRON était assailli au col de Menahba où, après un combat acharné, nous eûmes une vingtaine de tués et une centaine de blessés. Un mois plus tard, les 13 et 14 mai, la colonne du général VIGY se heurtait à une harka de 600 guerriers environ qu’elle mettait en déroute après avoir enlevé le ksar de Bou-Denib. Puis ce fut le fameux combat de Djorf, au mois de septembre suivant, au cours duquel une horde de plus de 20 000 Beraber fut dispersée par les troupes du colonel ALIX.

En 1910, le nouveau sultan MOULEY HAFID, fier de sa victoire sur le rogui, semblait avoir pris sa tâche de gouverner contre nous. Sur les frontières orientales notamment, il soutenait un makhzen en lutte contre le général LYAUTEY. Des menaces de représailles aboutirent à un nouvel accord franco-marocain le 4 mars 1910, accord qui répartit entre les deux pays les postes créés depuis plusieurs années dans la zone des confins. C’est ainsi que Bou-Denib et Bou Anan furent qualifiés de postes marocains tandis que ceux situés sur le territoire de parcours des Oulad Djerir et des Doui-Ménia étaient déclarés algériens. C’était, en fait, le retour aux principes mêmes du protocole de 1901, de sorte qu’il n’était plus désormais possible à l’Algérie de songer à étendre son territoire vers l’ouest.

En définitive, dans les confins sud, la région du Haut-Guir avait été pacifiée par l’Algérie au bénéfice de l’empire chérifien. Ultérieurement, après la reconnaissance du Protectorat de la France, le Maroc s’installa par ses propres moyens sur la lisière nord du Tafilalet, mais l’occupation de cette dernière région résista à toutes les tentatives de force entreprises par les troupes marocaines, en particulier entre les années 1916 et 1919.

Pourtant, le Tafilalet, berceau des chérifs saâdiens et des sultans actuels du Maroc, devenait plus que jamais le repaire ou le refuge de tous les pillards et de tous les dissidents du Sahara. En présence de cette « chaudière en ébullition », selon une expression du général LYAUTEY, notre organisation défensive, en dépit de son degré de perfection, était insuffisante pour délivrer définitivement le sud-oranais de l’insécurité dont il souffrait comme d’un mal endémique.

Les tribus marocaines voisines se maintenaient dans un état constant d’agitation et les pillards ne cessaient de venir par gros ou petits paquets tenter la chance d’un coup de main heureux sur nos tribus soumises, sur leurs caravanes, sur nos convois, ou même sur nos détachements. Contre ces bandes nos troupes s’épuisaient en efforts souvent stériles, car il leur était interdit d’utiliser, dans toute sa plénitude, le droit de suite reconnu par le traité de 1845 et les accords ultérieurs.

Cette situation pénible, qui persista durant un certain nombre d’années, n’eut sans doute pas été modifiée de longtemps si une affaire d’une exceptionnelle gravité n’avait ému au plus haut point l’opinion publique. Le 8 décembre 1928 un convoi automobile revenant du Touat était attaqué au Djebel Arlal, entre Taghit et Colomb-Béchar, par un petit djich de quelques hommes. Le général CLAVERY, commandant militaire du territoire d’Ain-Sefra, les capitaines PASQUET et DEBENNE, un sous-officier et un légionnaire trouvaient la mort dans cette embuscade.

Cette affaire, dont le retentissement fut considérable, mettait une fois de plus en évidence l’état d’insécurité que les Gouverneurs Généraux de l’Algérie n’avaient cessé de signaler depuis plusieurs années. En mai 1927 en particulier, après l’assassinat du jeune explorateur René ESTIENNE survenu à quelques kilomètres de Bou-Denib, M. Maurice VIOLLETTE, alors gouverneur général, appelait l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’une intervention immédiate au Tafilalet. « Je veux espérer, écrivait-il en conclusion de son rapport, que le simple exposé de la situation pénible dans laquelle se trouve l’Algérie du fait de quelques milliers de pillards du Tafilalet et que son offre de concours pour une œuvre qui a un caractère si profondément national, seront bien reçus par vous et je vous demande de me donner votre appui pour convaincre le Résident Général du Maroc d’accepter l’aide de l’Algérie pour la réalisation, dans un bref délai, d’un projet qui marque une étape essentielle dans l’œuvre de pacification de l’Afrique Française ».

Ce vœu ne devait aboutir que trois années plus tard, après les événements qui viennent d’être relatés. Un décret du 3 février 1930 organisait un commandement provisoire des confins algéro-marocains ayant son siège à Bou-Denib. Ce commandement, placé sous la direction du colonel GIRAUD, aujourd’hui général, comprenait, pour le Maroc, les trois cercles de Kerrando, Bou-Denib et Erfoud, pour l’Algérie, le cercle de Colomb-Béchar et l’annexe de la Saoura.

Le colonel GIRAUD entreprit immédiatement la conquête militaire du Tafilalet. Le 15 janvier 1932 ses troupes s’emparaient victorieusement de Riçani, fief de l’agitateur BELGACEM N’GADJ qui fut obligé de fuir vers le sud en abandonnant ses biens. L’encerclement se fit progressivement, nos troupes chassant devant elles, dans la région saharienne, les tribus pillardes et les dissidents. En quelques mois, « cette chaudière en ébullition » fut mise hors d’état de nuire, de sorte qu’aujourd’hui le problème du Tafilalet est résolu pour l’Algérie et, par voie de conséquence, celui de la sécurité du sud-oranais. Nos tribus des confins peuvent désormais se livrer, sans crainte d’être razziées, à l’élevage, à l’agriculture, au commerce caravanier. Les automobiles circulent maintenant sans danger sur la piste de Colomb-Béchar au Touat. La paix française s’est enfin manifestée. La dernière étape est franchie, au moins dans cette partie du sud de l’Algérie, complétant ainsi l’œuvre splendide réalisée il y a une vingtaine d’années par le maréchal LYAUTEY, pacificateur du sud-oranais et du Maroc.