DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE VII

La jonction avec le Soudan

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 8 - Juillet 1933

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Le rôle des compagnies sahariennes, précisé par le décret du 1er août 1902, consistait essentiellement à faire observer l’ordre dans les oasis, besogne facile après les quelques échauffourées du début de l’occupation.

Les ksouriens du Touat et du Tidikelt s’accommodaient fort bien de notre présence dans leur pays et ne songeaient nullement à secouer un joug qui ne leur pesait point. Au contraire, ils se réjouissaient de ne plus être les victimes des nomades et de pouvoir, désormais, recueillir intégralement les produits de leurs jardins sans être astreints au lourd prélèvement opéré naguère par les Beraber ou les Touareg.

La population sédentaire des oasis n’était donc pas à craindre et une force de police réduite eut été suffisante pour la maintenir dans l’obéissance. Mais les pillards du désert demeuraient des adversaires redoutables pour les caravaniers et constituaient une menace constante pour nos petits détachements et les isolés. C’est contre ces pillards que les méharistes allaient entrer en action et donner ainsi à la police saharienne une extension insoupçonnée. La chasse aux écumeurs de caravanes devait en effet conduire nos Châamba jusque dans les parties les plus éloignées du Sahara, et permettre au commandant LAPERRINE de réaliser son rêve, qui visait à la disparition de l’obstacle saharien par la liaison définitive entre l’Algérie et l’Afrique occidentale française.

L’ancien officier soudanais, devenu chef des compagnies sahariennes d’Algérie, avait jadis guerroyé contre les Touareg de la boucle du Niger ; il connaissait les « deux rives du Sahara » et il savait qu’aucune difficulté vraiment sérieuse ne s’opposerait au franchissement des larges espaces qui séparaient ces rives. Le commandant LAPERRINE avait à sa disposition la troupe idéale pour l’exécution de ce projet ; la reconnaissance du lieutenant GUILLO-LOHAN en 1902, celle accomplie par lui-même dans l’Ahnet l’année suivante lui avaient confirmé les qualités sahariennes ainsi que le loyalisme de ses méharistes ; il savait qu’avec eux il pouvait risquer toutes les aventures, sinon sans danger du moins en toute connaissance de cause et avec le maximum de chance de succès.

Des projets aussi hardis effrayèrent tout d’abord les esprits timorés. À vrai dire depuis la mission FOUREAU-LAMY et le combat de Tit l’on se rendait un compte plus exact des réalités sahariennes. Les Touareg avaient beaucoup perdu de leur prestige et, d’ailleurs, la soumission de l’aménoukal MOUSSA AG ÀMASTAN nous assurait leur neutralité et peut-être même leur collaboration. Mais la crainte irraisonnée qu’inspirait encore le désert proprement dit demeurait toujours fortement enracinée, à telle enseigne que l’on ne pouvait se résoudre à l’attaquer délibérément en lançant de faibles effectifs dans son immensité. II fallut que LAPERRINE avec l’autorité qui s’attachait déjà à son œuvre, déploya toute son éloquence persuasive pour avoir raison de cette excessive timidité, faire admettre enfin ses idées, et obtenir l’autorisation d’entreprendre leur prudente exécution.

Dès le mois de mars 1904, peu après la soumission des Touareg Hoggar le commandant LAPERRINE décidait de se rendre personnellement dans la vieille capitale du Soudan, à Tombouctou, qui, à cette époque, n’était déjà plus « la mystérieuse » puisque les troupes françaises l’occupaient depuis le mois de décembre 1893.

Ce projet pouvait paraître audacieux, téméraire même. Il était cependant assez facilement réalisable et le commandant militaire des Oasis n’eût pas trop de peine à le démontrer à ses chefs. Certes il y avait quelques risques à braver. Il allait falloir passer dans des contrées inconnues, sous la conduite de guides indigènes dont l’on n’était pas tout à fait sûr ; peut-être rencontrerait-on aussi des populations hostiles, notamment des rezzou Beraber dont le théâtre d’opérations était précisément l’Adrar et le Timetrin que les méharistes algériens auraient à traverser. Ces dangers, et d’autres encore, le commandant LAPERRINE en avait supputé la véritable portée ; il était sûr de pouvoir les vaincre avec sa petite troupe et il estimait, en outre, que les résultats à espérer de cette randonnée valaient que l’on courût quelques risques.

LAPERRINE désirait affermir le prestige dont la France jouissait déjà au Sahara en exécutant une manifestation de notre force qui frappât l’imagination de tous les habitants du désert. Sans doute nos précédentes reconnaissances dans le Hoggar avaient été, pour ceux-ci, motifs à méditation ; ils ne pouvaient concevoir, toutefois, que nous oserions les rejoindre jusqu’en bordure du fleuve, du Niger lointain, à travers les Tanezroufts arides et sans eau, « le pays de la soif » ; là ils étaient bien chez eux et ce n’est pas avec les Châamba, croyaient-ils, que l’on pourrait y venir troubler leur quiétude. Le commandant LAPERRINE ne voulait pas que cette conviction restât gravée plus longtemps dans ces cervelles simplistes ; il jugeait avec raison que la pacification totale et durable du Sahara serait plus vite obtenue s’il parvenait à prouver aux Touareg que les Châamba pouvaient, par leurs seuls moyens, les atteindre rapidement et sûrement en quelque partie que ce fut du désert.

Le commandant des Oasis poursuivait encore un autre objectif. S’étant rendu compte qu’une collaboration étroite et amicale entre les autorités françaises du Soudan et de l’Algérie deviendrait bientôt nécessaire, il souhaitait que cette collaboration se réalisât le plus tôt possible. De nombreux points litigieux s’étaient, en effet, révélés, qu’il convenait de résoudre à l’amiable sans trop tarder afin d’éviter les malentendus possibles. Il était notamment désirable de régler au plus tôt la situation des Touareg de l’Adrar des Iforas dont on ne savait s’ils appartenaient à l’Algérie ou au Soudan. Une entrevue avec l’officier supérieur commandant le territoire militaire de Tombouctou ne pourrait être que profitable aux intérêts des deux possessions et, de surcroît, elle affirmerait avec éclat aux yeux des populations sahariennes le parfait accord qui unissait les Français du Nord à ceux du Sud.

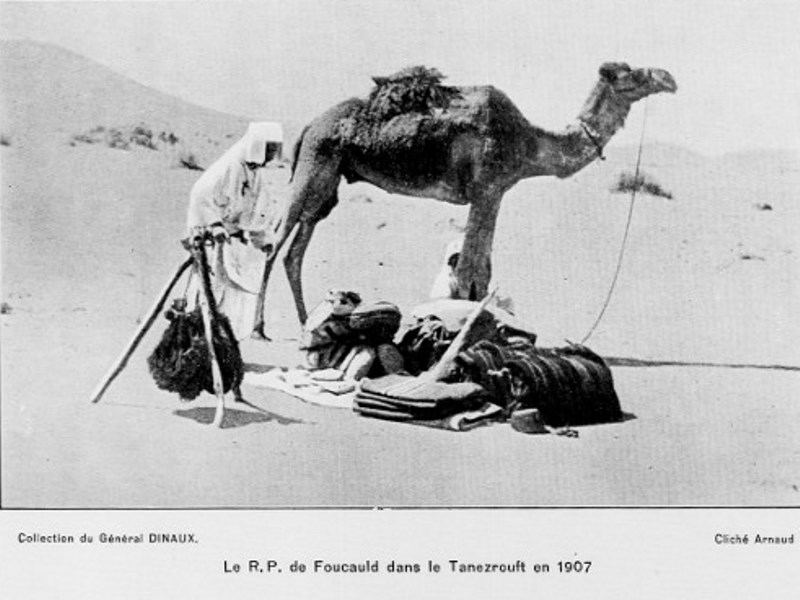

Le chef d’escadrons LAPERRINE avait pu décider son camarade de promotion de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, le R. P. Charles DE FOUCAULD, à faire partie de cette reconnaissance. Le Père DE FOUCAULD, officier de cavalerie démissionnaire, explorateur du Maroc, devenu prêtre, puis moine au Sahara, résidait depuis le mois d’octobre 1901 à Beni-Abbès où il avait édifié un petit ermitage, dont il était d’ailleurs le seul occupant. LAPERRINE, resté en relations suivies avec son ancien condisciple, qui partageait ses idées et encourageait ses ambitions patriotiques, n’eut aucune peine à convaincre le Père que son apostolat devait s’exercer plus loin, au cœur du désert, au pays des Touareg, où il pourrait concilier son idéal religieux de prêtre avec la mission civilisatrice que le commandant militaire supérieur des Oasis désirait lui confier. C’est pour se préparer à ce rôle magnifique, mais difficile, que le Père DE FOUCAULD accepta de se joindre à la reconnaissance dirigée par son ami.

À cette reconnaissance s’était également joint M. VILLATTE, de l’Observatoire d’Alger, l’ancien compagnon de FOUREAU.

Le détachement d’escorte commandé par le lieutenant BESSET, de la compagnie saharienne du Tidikelt, suivit l’itinéraire Akabli-In-Zize-Timissao-In-Ouzel et parvint en région soudanaise sans le moindre incident. Les Touareg Iforas et Taîtoq rencontrés s’étaient montrés déférents, bien disposés à rendre les services qui pourraient leur être demandés et paraissaient heureux de se placer sous la protection des Français. C’est le 16 avril, à Timiaouin, que de sérieuses difficultés devaient surgir sous une forme regrettable et bien imprévue puisqu’elles allaient être suscitées par d’autres Français venus du Soudan.

À Timiaouin, en effet, le commandant LAPERRINE eut la surprise, tout d’abord agréable, de se trouver en présence d’un détachement de l’infanterie coloniale dirigé par le capitaine THÉVENIAUT. Cette rencontre à laquelle ne s’attendaient pas les algériens, n’était cependant par fortuite. Informé des projets du chef de la reconnaissance, le commandant du territoire du Niger avait aussitôt dépêché son collaborateur pour signifier au chef d’escadrons LAPERRINE l’interdiction formelle de pénétrer dans la région de l’Adrar des Iforas et de poursuivre sa route vers le Niger.

L’ancien officier soudanais crut d’abord à une interprétation inexacte des ordres reçus ou à un excès de zèle d’un subordonné. Il dut pourtant se rendre à l’évidence. Au désir qu’il exprima de continuer jusqu’à Tombouctou pour ravitailler son détachement, ou tout au moins jusqu’à Tessalit où il avait donné rendez-vous aux chefs Iforas, le capitaine THÉVENIAUT apposa un refus catégorique en arguant les instructions impératives reçues de ses chefs.

Que faire devant l’intransigeance d’une telle attitude ? Passer outre et risquer un conflit renouvelé de l’affaire VOULET-CHANOINE, ou bien accepter l’affront et abandonner le rêve caressé ? Cruel dilemme pour un officier qui, ayant une mission précise à accomplir, se voit empêché de la réaliser par ceux-là même qui eussent dû l’aider dans son entreprise. Il fallait à tout prix éviter un incident dont eut souffert le prestige de la France, et qui aurait eu un retentissement fâcheux pour notre pays dans le monde entier. LAPERRINE le comprit et il n’hésita pas à prendre la sage décision qui s’imposait. Renonçant à la gloire presque acquise d’avoir traversé pacifiquement le désert avec une poignée d’hommes, il se dirigea vers Tin Zaouaten, laissant le détachement soudanais regagner seul sa garnison de Tombouctou.

Le 3 juillet 1904, le commandant LAPERRINE rentrait à In-Salah sans nouvel incident, après avoir parcouru une partie de la région du Hoggar et visité les centres de cultures d’Abalessa, de Tit et d’In-Amdjel.

L’affaire de Timiaouin fit grand bruit dans les milieux coloniaux, Certains reprochaient, non sans véhémence, au chef des méharistes algérien d’avoir outrepassé ses pouvoirs en pénétrant dans une région qui ne relevait pas de son commandement. D’autres, cependant, reconnaissaient sa bonne foi et exprimaient le regret qu’il eût été mis si peu courtoisement en demeure d’interrompre une reconnaissance dans des territoires désertiques dont la répartition entre l’Algérie et l’Afrique occidentale française n’avait pas encore été déterminée.

Quoiqu’il en fut, et de quelque côté que fussent les forts, cet incident, survenu peu d’années après le drame de Sankoré, ne pouvait laisser dans les milieux métropolitains toujours enclins à généraliser les choses, surtout les pires, qu’une impression défavorable aux coloniaux, à ce que l’on appelait « la mentalité coloniale ». Il demeura heureusement isolé ; par la suite, les relations établies entre les représentants de la France dans les deux colonies voisines n’ont jamais cessé de demeurer amicales et empreintes du plus entier désir de mettre en commun toutes les énergies au service de la Patrie.

Cette première rencontre de deux détachements français au cœur du désert revêtait néanmoins une importance considérable, car elle apportait la preuve que le Sahara pouvait être franchi sans difficulté sérieuse par une troupe spécialisée, d’un effectif réduit, et elle établissait la première jonction de l’Algérie et du Soudan.

L’incident lui-même, qui faillit mettre aux prises les deux troupes, servit à mettre en lumière l’imprécision, qui le provoqua, des droits territoriaux de l’Algérie et du Soudan sur les régions sahariennes. Le premier résultat de cette jonction fut donc de déterminer les zones d’action respectives des deux colonies, de répartir les tribus du Sahara central et de fixer nettement les attributions ainsi que les responsabilités des autorités françaises chargées de la police du désert.

Tout d'abord on envisagea la constitution d’un vaste commandement unique, une sorte de gouvernement du Sahara qui aurait eu pour avantage de placer sous la même direction toute la politique saharienne ainsi que la protection militaire de ce pays. Ce projet rencontrait de nombreux partisans, principalement parmi les préconisateurs, déjà nombreux, du chemin de fer transsaharien. On y renonça cependant et sans doute faut-il le regretter aujourd’hui, car il est certain que la pacification du Sahara eût été réalisée plus rapidement et plus économiquement encore et que, par ailleurs, les problèmes qui se posent à l’heure actuelle, se trouveraient singulièrement simplifiés. Mais à cette époque on ne prévoyait pas que le Sahara pourrait devenir un jour un carrefour des voies transcontinentales. Il n’y existait aucune autre voie de communication que les pistes chamelières souvent précaires et dangereuses. On donna alors la préférence à un partage de territoires en laissant à l’Algérie tout le pays Hoggar tandis que l’Afrique occidentale française recevait l’Adrar des Iforas au Sud de Tin Zaouaten, ainsi que l’Aïr à partir d’In-Azaoua. Cette délimitation, admise dès 1904, fut sanctionnée en juin 1905 par le Gouvernement de la Métropole.

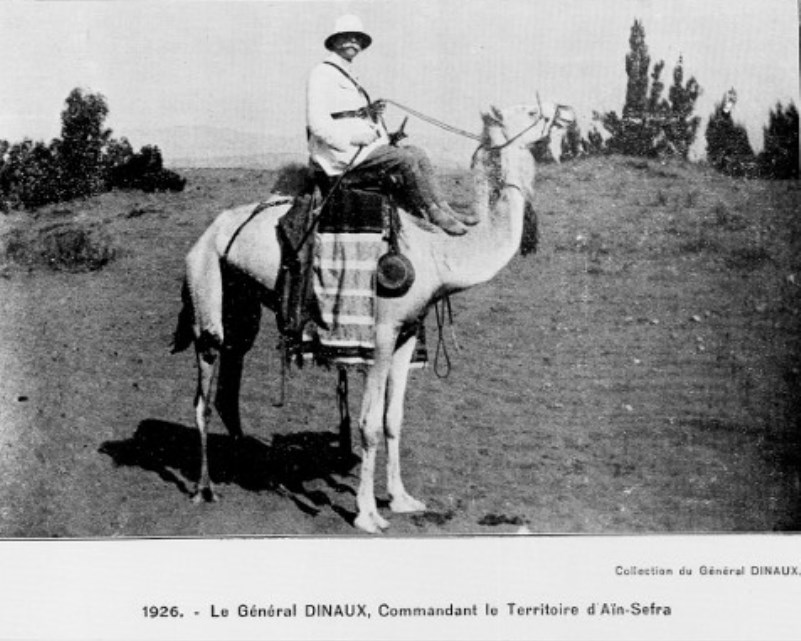

Au printemps de l’année 1905 le capitaine DINAUX, successeur du capitaine MÉTOIS depuis le 29 décembre 1904 au commandement de la compagnie saharienne du Tidikelt et de l’annexe d’In-Salah, résolut d’entreprendre une grande reconnaissance vers l’Adrar et le Hoggar.

Cette tournée s’avérait nécessaire. Les Touareg, les Iforas notamment, se souciaient fort peu des subtilités administratives qui venaient de scinder leur pays ; ils entendaient bien continuer à vivre comme par le passé, à utiliser les zones de pâturages qu’ils avaient accoutumé de fréquenter. Les Iforas ne comprenaient pas pourquoi on voulait les rattacher au Soudan, alors qu’ils étaient plutôt en relations constantes avec les Touareg du Hoggar qui, eux; relevaient de l’Algérie. Les dispositions nouvelles avaient créé un certain malaise qu’il convenait de dissiper au plus tôt. II fallait faire comprendre à ces populations les raisons d’ordre et de méthode qui avaient motivé l’annexion de leurs terrains de parcours à l’Algérie d’une part, au Soudan de l’autre.

Le capitaine DINAUX se proposait également de contraindre les fractions demeurées sourdement hostiles à préciser leur attitude à notre égard et, le cas échéant, de soustraire à leur influence nocive les tribus soumises. Il voulait enfin étudier le principe du paiement de l’impôt par les Touareg ralliés et amener ceux qui se considéraient bien comme des alliés mais non comme des sujets, à présenter une soumission sincère et sans arrière pensée.

Le détachement servait en même temps d’escorte à MM. les professeurs GAUTIER et CHUDEAU, de l’Université d’Alger, à M. ETIENNOT, directeur des postes du département d’Oran et au R.P. DE FOUCAULD.

Partie d’In-Salah le 3 mai 1905, la reconnaissance atteignait le 23 juin le puits d’In-Ouzel, où se trouvait l’aménoukal MOUSSA AG AMASTAN accompagné de nombreux Touareg de sa tribu. L’attitude du chef targui fut extrêmement correcte. MOUSSA renouvela solennellement son serment de fidélité à la France et il reçut, en présence de ses gens, un burnous de commandement, investiture officielle de la dignité d’aménoukal de la confédération du Hoggar.

Durant un mois le détachement séjourna dans l’Adrar, allant de campement en campement afin de permettre à son chef de faire connaître à tous les intentions pacifiques de la France et de préciser les droits comme les devoirs de chacun. Les résultats politiques ne se firent pas attendre. Tous les Touareg en nomadisation dans la-région vinrent saluer l’officier français et lui apporter l’assurance de leurs bons sentiments ; parmi eux se trouvaient des nobles jusqu’alors indécis et en particulier notre vieil adversaire ANABA, frère de l’ancien aménoukal ATTICI, que nous avions destitué de ses fonctions.

Le capitaine DINAUX profita également de son séjour en Adrar pour convoquer les chefs Iforas. Il les avisa que leur rattachement à l’Afrique occidentale française était définitif et que s’ils cherchaient à se dérober aux ordres des autorités de ce pays ils s’exposeraient à des sanctions désagréables. Les Touareg étaient d’ailleurs prévenus que les méthodes de commandement et d’administration étaient identiques au Soudan et en Algérie et qu’ils trouveraient là-bas la même bienveillance, la même équitable justice de la part des représentants de la France. L’officier engagea alors les Iforas à se rendre à Gao pour faire acte de soumission aux autorités dont ils relevaient désormais. Ils se montrèrent d’abord peu disposés à suivre ce conseil ; ils finirent cependant par s’incliner et envoyèrent aussitôt à Gao une députation de notables munie de pleins pouvoirs. M. le professeur GAUTIER, qui désirait se rendre au Soudan, se joignit à cette députation.

La reconnaissance DINAUX se dirigea ensuite vers le Hoggar et alla s’installer à proximité du petit centre de cultures de Tamanrasset, M. ETIENNOT, sa mission terminée, rejoignait alors directement In-Salah, tandis que le R. P. DE FOUCAULD choisissait un emplacement aux abords du centre pour y faire procéder à la construction du petit ermitage dans lequel il vécut dix ans.

Le 25 août 1905 Tamanrasset fut le théâtre d’une cérémonie grandiose et émouvante. De toutes les parties du Sahara, des guerriers Touareg étaient accourus à l’appel de leur aménoukal pour se présenter à l’officier Français et assister à la grande réunion à laquelle celui-ci les avait conviés. Le capitaine DINAUX avait su pénétrer l’âme simple, mais encore mystérieuse, des Touareg. Il s’était vite aperçu que ceux-ci se montraient sensibles aux manifestations extérieures de la puissance et que notre prestige grandirait parmi eux en fonction de notre générosité et de notre force. En fin psychologue il soigna la mise en scène de cette réunion afin de frapper l’esprit des guerriers Touareg, grands amateurs de faste et d’apparat. Autour de sa tente, au faîte de laquelle flottait le drapeau français, les méharistes en armes, revêtus de leur grande tenue, gandourah blanche et ceinture rouge croisée sur la poitrine, formaient une splendide garde d’honneur à l’officier, et tandis que l’unique clairon du détachement faisait entendre sa fanfare à tous les échos pour annoncer l’ouverture de la séance, les Touareg attendaient à distance respectueuse l’invitation de se rapprocher de celui qui représentait avec beaucoup de distinction et d’autorité la lointaine Nation qui les avait honorablement vaincus.

La réunion fut calme, cérémonieuse. On parla de la paix, des bienfaits que la France allait apporter aux populations du désert, sous condition que celles-ci se montreraient dorénavant dociles et sincères dans leur loyalisme. Le capitaine DINAUX présenta le Père DE FOUCAULD, marabout vénéré des Français, qui allait rester pour toujours à Tamanrasset et apporter aux Touareg les soins médicaux les plus vigilants. Ces conversations amicales se prolongèrent plusieurs jours et laissèrent une impression profonde et durable.

Pendant le long séjour qu’il fit dans le Hoggar, le capitaine DINAUX se mit en relations avec le commandant du poste soudanais d’Agadez pour lui annoncer son désir de le rencontrer dans le massif de l’Aïr et il prépara minutieusement cette nouvelle reconnaissance vers le Soudan avec l’aménoukal MOUSSA AG AMASTAN.

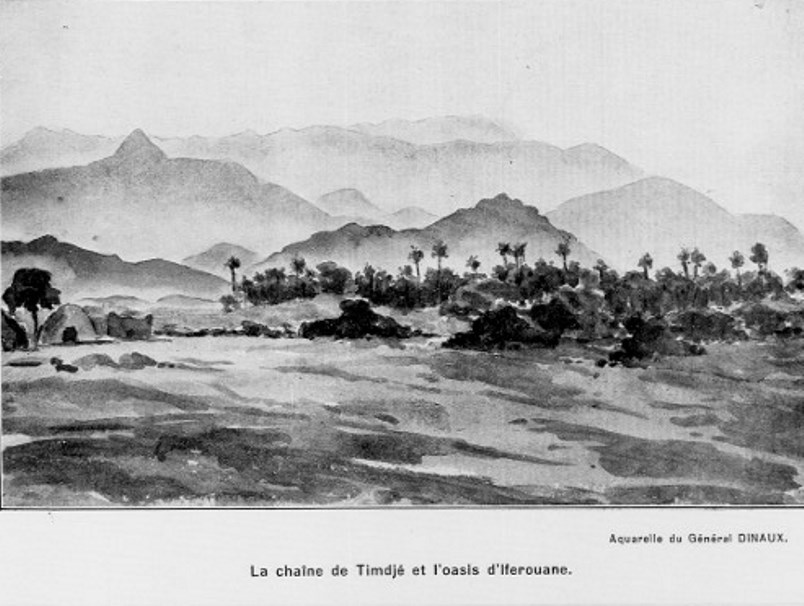

Partie de Tamanrasset le 3 septembre 1905 cette reconnaissance, à laquelle s’était joint M. le professeur CHUDEAU, atteignait facilement Iferouane quinze jours plus tard sans incident. Quelques années auparavant il avait fallu à la mission FOUREAU-LAMY, pour accomplir le même parcours vaincre des difficultés très grandes. Malheureusement la jonction projetée avec les troupes soudanaises ne pût avoir lieu car, entre temps, le poste d’Agadez avait été évacué ; seul, un courrier à méhari se trouvait au point convenu pour annoncer, en même temps que cette nouvelle fâcheuse, la venue prochaine à Iferouane du chef de bataillon d’infanterie coloniale GADEL avec un groupe de tirailleurs. La capitaine DINAUX attendit plusieurs jours l’arrivée du détachement soudanais, mais limité par le temps ainsi que par ses provisions de vivres, il ne pût prolonger son séjour en Aïr et dût rentrer au Hoggar avec le regret de n’avoir pu réaliser intégralement son programme. M. CHUDEAU, désireux de poursuivre ses études dans la région soudanaise, demeura à Iferouane d’où il gagna par la suite Zinder et le Niger.

Cette première grande tournée saharienne, prélude des randonnées qui suivirent ensuite presque sans interruption, donna des résultats très intéressants. Grâce à un ensemble de circonstances favorables, et à la présence simultanée dans les oasis sahariennes de savants et d’explorateurs qui s’y étaient rencontrés sans accord préalable et qui participèrent à cette reconnaissance pacifique, celle-ci permit aux professeurs GAUTIER et CHUDEAU de se livrer à des études scientifiques en vue d’inventorier le Sahara et d’explorer des pays nouveaux. À leur retour ces deux éminents savants publièrent des travaux remarquables, en particulier les importants ouvrages intitulés : « Sahara Algérien » et « Sahara Soudanais ».

De son côté, M. ETIENNOT avait dirigé une mission d’études pratiques ayant pour objet la pose de la ligne télégraphique transsaharienne. Les conclusions du rapport remis par ce haut fonctionnaire s’étaient montrées favorables à l’exécution de ce projet, lequel ne fut cependant jamais réalisé. La création, intervenue depuis, d’un réseau radiotélégraphique au Sahara autorise à ne pas le regretter.

Enfin, et ce ne fut pas l’événement le moins sensationnel de cette période, le R. P. Charles DE FOUCAULD s’était définitivement installé au Hoggar. Dans le modeste ermitage qu’il fit construire à Tamanrasset, il procéda non seulement à l’achèvement d’un lexique tamaheq, mais aussi à la création d’une infirmerie indigène que de nombreux Touareg ne devaient pas tarder à fréquenter.

D’autre part, du point de vue politique le principe du paiement d’un impôt avait été posé et accepté ; des makhzens avaient été organisés ; tous les chefs Touareg influents s’étaient ralliés publiquement en s’engageant à respecter les ordres de l’autorité française et à rester fidèles à la parole donnée.

Le capitaine DINAUX pouvait être fier des résultats enregistrés. Dans cette première prise de contact avec les adversaires de la veille il s’était montré diplomate avisé ; il avait su révéler aux Touareg le vrai visage de la France, bonne, généreuse, prête à toutes les bienveillances, mais aussi ferme et intransigeante sur le chapitre de l’honneur. L’officier saharien avait employé le langage qu’il fallait pour être compris de ces hommes simples, et c’est sans doute de cette première réunion qu’est née la sympathie réciproque qui, en ce qui concerne les nobles du moins, ne s’est jamais démentie.

Le nom du capitaine DINAUX mérité de figurer sur la liste des bons artisans de l’œuvre française de pacification au Sahara.

Cependant la jonction avec les troupes françaises du Soudan n’avait pas encore été réalisée complètement. Il y avait bien eu la rencontre LAPERRINE-THÉVENIAUT, mais elle n’avait démontré que la possibilité matérielle de ces rencontres ; elle avait été sans portée pratique pour l’établissement d’un programme commun d’action et de politique sahariennes.

Cette situation ne pouvait se prolonger sans inconvénient. Maintenant que, de part et d’autre, la France occupait des postes avancés dans le désert, il devenait indispensable que les chefs de ces postes se connussent et se missent en rapport pour échanger leurs idées, comme leurs projets.

Le poste d’Agadez ayant été réoccupé en 1906 une tentative nouvelle eut lieu dans l’Aïr et cette fois elle réussit pleinement. Le lieutenant CLOR, de la compagnie saharienne du Tidikelt, se rencontra le 12 octobre à Iferouane avec les soudanais du capitaine LAFFORGUE et du lieutenant MASSE venus, le premier, de Tahoua, le second d’Agadez. Durant trois jours Châamba algériens et noirs soudanais fraternisèrent, tandis que leurs chefs s’entretenaient amicalement des questions importantes intéressant leurs territoires respectifs.

Cette jonction eut les plus heureuses conséquences politiques. Jusqu’alors les Touareg, aussi bien ceux de l’Algérie que ceux de l’Afrique occidentale française, s’étaient imaginés qu’il existait entre nos deux colonies une cloison étanche et que les Français du Soudan ne désiraient pas avoir de relations avec leurs frères du Nord. L’incident regrettable de Timiaouin n’avait pu, il faut le reconnaître, que les confirmer dans cette idée. Désormais, la bonne entente entre les autorités françaises des deux pays ne pourrait plus être mise en doute et les Touareg allaient pouvoir induire de cette constatation que leurs infractions seraient à l’avenir toujours châtiées quel que fût leur lieu de nomadisation. L’extrême mobilité de nos méharistes apportait, en effet, une garantie essentielle pour la tranquillité du pays en même temps qu’un gage pour une police facile.

Notre prise de possession progressive du Sahara central troublait au plus haut point nos adversaires de l’extérieur, tous ceux qui vivaient de rapines, dont le pillage était la seule industrie comme aussi la principale ressource. Ceux-là se rendaient compte que la présence permanente de nos méharistes dans toutes les parties habitées de l’immense désert, et la possibilité que possédaient les Français de se déplacer aussi rapidement qu’eux-mêmes, allaient modifier profondément leurs conditions de vie et compliquer singulièrement leurs opérations fructueuses de naguère. Aussi ne négligèrent-ils pas de mettre en œuvre tous leurs efforts pour tenter.de soulever les populations sahariennes contre nous.

Le plus acharné parmi ces adversaires était assurément le vieil ABIDIN EL KOUNTI, marabout influent de la tribu des Kountas, retiré avec ses fils et ses partisans dans le Sahara occidental, mais qui avait conservé avec les gens du Touat, de l’Ahnet et de l’Adrar des relations très étroites. Installé dans l’Ahnet avec ses campements, ABIDIN s’y livrait à une propagande active auprès des Touareg Taïtoq et Iforas, prêchant la révolte contre les Français. Son autorité et son influence étaient telles que, non seulement les Taïtoq, mais aussi les Hoggar en nomadisation dans cette région se détachèrent peu à peu de l’aménoukal MOUSSA AG AMASTAN en manifestant ouvertement leur intention de reprendre leur indépendance.

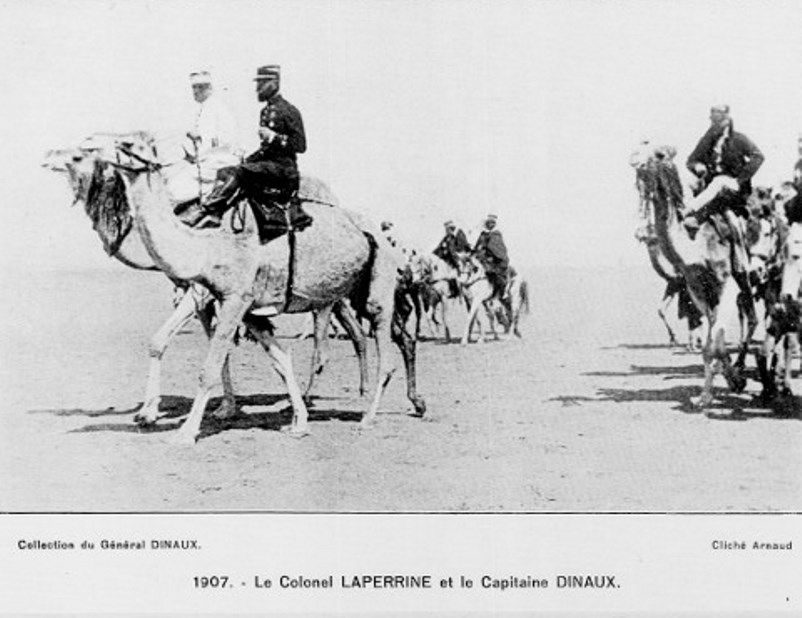

Il était urgent de mettre fin à ces agissements et de faire voir à ces populations que la force française veillait et saurait se faire respecter des perturbateurs. Une jonction fut décidée entre les troupes algériennes et les troupes soudanaises. Cette jonction eut lieu à Timiaouin le 28 avril 1907. Le détachement de l’Afrique occidentale française, composé de tirailleurs venus de Bamba et de Gao, était commandé par les capitaines CAUVIN et PASQUIER. Le groupe méhariste de l’Algérie, dirigé par le capitaine DINAUX, servait également d’escorte à deux officiers de l’infanterie coloniale, le capitaine ARNAUD et le lieutenant CORTIER, qui rejoignaient leurs postes respectifs au Soudan par la voie du désert, avec mission d’étudier l’organisation des compagnies sahariennes en vue de la création d’unités similaires en Afrique occidentale française.

Après plusieurs journées passées à Timiaouin, au cours desquelles les officiers examinèrent la meilleure manière d’exercer la police et de maintenir la sécurité dans la région, le capitaine DINAUX quittait ses camarades du Soudan pour rayonner dans l’Adrar des Iforas. Pendant près de deux mois il visita tous les campements, organisa de nombreuses réunions pour expliquer le rôle que la France s’était fixé et se fit présenter tous les chefs et notables auxquels il signifia ses instructions précises et les sanctions qui pourraient intervenir si ces instructions n’étaient pas scrupuleusement observées.

Le capitaine DINAUX rentrait à In-Salah fin juillet après avoir exécuté d’excellente besogne et non sans avoir laissé au Hoggar un important détachement de méharistes sous les ordres du lieutenant SIGONNEY.

L’élan était donné, la marche vers le Sud définitivement engagée. Malgré les réticences venues du Nord, les obstacles de toute nature qu’il avait à vaincre, le peu d’empressement que l’on mettait, en haut lieu, à le seconder, LAPERRINE poursuivait inlassablement sa tâche patriotique, et il avait la grande satisfaction de pouvoir affirmer qu’il ne s’était pas trompé ; le Sahara se soumettait peu à peu sans effusion de sang et sans qu’il en coûtât bien cher au pays.

Dès cette époque, les jonctions algéro-soudanaises se succédèrent assez rapidement.

En cette même année 1907, le lieutenant HALPHEN et l’officier interprète Pozzo DI BORGO, tous deux de la compagnie saharienne du Tidikelt, rencontraient à Iferouane, le 30 octobre, le capitaine POSTH, commandant le cercle d’Agadez. Le lieutenant HALPHEN rapportait de cette tournée de précieux renseignements sur la région comprise entre le Hoggar et l’Aïr, tandis que l’interprète Pozzo DI BORGO recueillait de sérieuses informations sur les tribus de l’Aïr ainsi que sur le commerce transsaharien.

Le rayon d’action de la compagnie saharienne du Tidikelt s’était notablement développé, le cercle étroit fixé par le décret d’organisation avait depuis longtemps été franchi, mais les moyens matériels dont elle disposait n’avaient pas été modifiés. Le moment était venu d’augmenter les effectifs de cette unité pour la mettre en mesure d’assurer sa tâche nouvelle dans de bonnes conditions. Le décret du 14 janvier 1908 permit le relèvement souhaité de sorte qu’avec des effectifs plus importants il fut possible de procéder à une organisation militaire des régions sahariennes répondant mieux que par le passé aux exigences de la police du désert.

Le colonel LAPERRINE avait déjà établi son plan. Celui-ci posait en principe l’occupation permanente des contrées habitées, ou du moins des principales d’entre elles, comme le Hoggar et les Ajjer. Des groupes mobiles devaient y être installés, chacun d’eux ayant un secteur de surveillance bien déterminé, tandis qu’un fort construit en un emplacement judicieusement choisi, servirait de point d’appui et de centre de ravitaillement à ce groupe.

C’est le capitaine NIÉGER, désigné comme successeur depuis le mois de juillet 1907 du capitaine DINAUX, promu chef de bataillon, qui fut chargé d’appliquer ce programme.

Le groupe du Hoggar, constitué à l’effectif de 135 méharistes, quittait In-Salah le 22 avril 1908 pour gagner son centre d’opérations sous le commandement de son chef le lieutenant SIGONNEY. Le colonel LAPERRINE s’était joint au détachement, car il désirait choisir lui-même l’emplacement du futur fort. C’est à Tarhaouhaouat, centre de cultures modeste, mais admirablement situé à environ 50 kilomètres de Tamanrasset, à un carrefour des pistes caravanières reliant le Soudan à la Tripolitaine, que le fort fût édifié. On lui donna le nom de « Motylinski » pour honorer la mémoire et l’Officier Interprète venu deux années auparavant auprès du Père DE FOUCAULD se livrer à des études de la langue des Touareg et décédé depuis à Constantine.

Dès son arrivée au Hoggar le lieutenant SIGONNEY se mit en rapport avec le Père DE FOUCAULD qu’un séjour de deux années auprès des Touareg avait familiarisé avec leur langue, leurs coutumes et leur mentalité si particulière. Le Père s’était déjà acquis de solides amitiés aussi bien parmi les nobles que chez les imrads ; le prestige personnel dont il jouissait allait lui permettre d’aider le commandant du groupe mobile dans sa tâche difficile et de devenir pour lui un conseiller sûr, précieux et discret, dont les avis devaient éviter les tâtonnements et peut-être aussi les erreurs du début.

Entre temps, le colonel LAPERRINE avait annoncé cette réorganisation aux autorités soudanaises et sollicité le concours de celles-ci pour l’accomplissement d’une œuvre qui intéressait autant l’Afrique occidentale française que l’Algérie. Cet appel à la concorde et à l’union des intelligences et des forces devait être entendu. Le commandant militaire de la région de Zinder, le chef de bataillon MOURET, officier de haute valeur aux vues larges et claires, répondait immédiatement au commandant militaire des Oasis en lui offrant sa plus entière collaboration et en exprimant le désir de rencontrer le plus tôt possible le commandant du groupe mobile du Hoggar dans l’Aïr.

C’est pour répondre à cette courtoise invitation que le lieutenant SIGONNEY se rendait à Agadez au mois de septembre 1908. Reçus avec effusion dans la ville soudanaise, les méharistes algériens séjournaient du 10 au 17 septembre et un accord était conclu entre les représentants des deux possessions en vue de l’organisation de caravanes transsahariennes et de rétablissement d’un service postal mensuel entre le Hoggar et Agadez.

Cet accord était complété quelques mois plus tard, en février 1909, lors d’une rencontre réalisée dans l’Adrar des Iforas entre le lieutenant SIGONNEY et le lieutenant LASSERON, commandant le secteur de Kidal.

Mais la jonction la plus importante de cette période fut celle exécutée à Niamey entre le colonel LAPERRINE et le colonel VENEL commandant le territoire militaire du Haut-Sénégal-Niger.

Accompagné de son adjoint, le lieutenant CLERGET DE SAINT LÉGER, et d’une petite escorte composée seulement de quinze méharistes, le colonel LAPERRINE partait d’In-Salah le 8 avril 1909 et parvenait à Gao le 12 juin. De ce point il se rendait en pirogue à Niamey, siège du territoire militaire, tandis que les méharistes de son détachement gagnaient les bons pâturages de la région de Tahoua en attendant le retour.

L’arrivée des algériens sur les bords du Niger fut un événement sensationnel. Jamais les Touareg de la Boucle n’eussent imaginé que les Châamba, avec lesquels leurs frères du Hoggar et des Ajjer avaient souvent eu maille à partir, pussent un jour abreuver leurs méhara dans ce Fleuve sacré, et les Châamba, de leur côté, n’auraient jamais osé, dans leurs rêves de conquête les plus insensés, envisager cette éventualité. Cette fois le désert était bien dompté ; la preuve était faite de sa capitulation. Les indigènes du Soudan ne s’y trompèrent pas. En manifestant bruyamment leur joie en l’honneur des méharistes, sans doute obéissaient-ils à leur passion pour le « tam-tam » et la danse barbare, mais voulaient-ils aussi exprimer par ce moyen leur allégresse de se sentir si parfaitement à l’abri, désormais, des exactions de leurs farouches voisins, les Touareg.

Des questions importantes furent examinées par les colonels LAPERRINE et VENEL avec l’esprit de la plus amicale collaboration. Il convient de noter particulièrement la question relative à la fixation des limites territoriales des deux colonies. L’accord conclu et ratifié plus tard par le Gouvernement est connu sous le nom de « Convention de Niamey » ; ses clauses sont toujours en vigueur. En outre, des règles de transhumance furent arrêtées afin de régler les conditions de nomadisation des Touareg Hoggar sur le territoire de l’Afrique occidentale française.

Dès lors, le contact était définitivement établi entre les autorités des deux pays, les droits de chacun se trouvaient parfaitement précisés et délimités, toute cause de mésentente ou de discussion possible avait disparu. On allait pouvoir travailler à la même œuvre sans arrière-pensée, sans crainte des conflits d’attribution, dans une confiance réciproque, et cet état d’esprit allait contribuer, dans une large mesure, à hâter la pacification totale du Sahara, à faciliter l’exercice de la police dans ces vastes contrées ainsi que la mise en valeur de leurs faibles ressources.