DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE VIII

Vers la frontière tripolitaine

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 10 Janvier 1934

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Après le combat victorieux livré à Tit en mai 1902 par les goumiers du lieutenant COTTENEST les Touareg du Hoggar, devenus moins arrogants, s'étaient assez rapidement décidés à faire leur soumission. La leçon avait été suffisante pour affirmer notre volonté de leur imposer le respect du bien d’autrui.

Cependant le combat de Tit n’avait pas eu les mêmes répercussions chez les Touareg du Tassili des Ajjer, cousins germains des Hoggars avec lesquels, au reste, ils vivaient constamment en mauvaise intelligence. Les Ajjer se considéraient sans doute mieux protégés que leurs voisins dans leurs repaires du Tassili, plateau rocailleux taillé d’immenses crevasses où l’on ne pouvait, à cette époque, circuler qu’en empruntant de rares sentiers de chèvres connus seulement des gens du pays.

Quoi qu’il en fût, les Ajjer devinrent après l’affaire de Tit extrêmement provocants. Leurs djiouchs s’aventuraient jusqu’à plus d’un millier de kilomètres de leurs bases, dans l’Ahnet, au sud du Tidikelt, où ils dévalisaient les caravaniers allant au Soudan ou venant du Niger vers les Oasis. La sécurité des pistes transsahariennes était devenue si précaire que les populations du Tidikelt et du Touat se trouvaient dans l’impossibilité de se livrer, comme par le passé, à des échanges commerciaux avec Gabès et Ghadamès. Ils risquaient trop d’être rançonnés en cours de route ou même d’y perdre la vie.

Nous ne pouvions laisser subsister cette situation anarchique sans compromettre les premiers résultats de l’œuvre entreprise. Il devenait urgent de mettre les turbulents guerriers Ajjer à la raison ou, tout au moins, de les empêcher de continuer leurs méfaits. Des mesures de répression immédiates s’imposaient et c’est le lieutenant BESSET, de la compagnie saharienne du Tidikelt, qui fut chargé de châtier les coupables.

Cette première opération de police au pays des Touareg Ajjer devait être réalisée avec le concours du goum des Châamba du capitaine PEIN, le conquérant des oasis. La rencontre des deux troupes avait été fixée à Amguid, en bordure du Tassili. Des circonstances imprévues ne permirent pas cette jonction et les deux détachements durent opérer séparément, chacun pour son propre compte.

Le 19 juin 1903, le lieutenant BESSET quittait In-Salah avec un groupe de 150 fusils. Il avait pour mission de rechercher les auteurs des récents rezzou, de les punir, le cas échéant, puis de dégager la voie de Ghadamès en chassant de Temassinin, appelé aujourd’hui Fort Flatters, les vingt hommes que les Touareg y avaient placés en petit poste. Pour le guider dans ce pays où nos méharistes n’avaient pas encore pénétré, le lieutenant disposait du targui BEN MESSIS, notre dévoué auxiliaire.

Aux abords d’In-Tifersin, le 13 juillet, le détachement livra combat contre une quarantaine de Touareg qui se dispersèrent en laissait plusieurs tués sur le terrain. Quelques jours après, dans la dépression de Tirammar, les méharistes rencontrèrent un camp hâtivement abandonné sauf par quelques femmes et des esclaves nègres ; mais tous les troupeaux n’avaient pu être emmenés par les fuyards, de sorte qu’un important butin pût être capturé.

Le lieutenant BESSET se disposait à poursuivre sa marche vers l’est lorsqu’un ordre de ses chefs lui enjoignit d’interrompre sa tournée et de rentrer au Tidikelt. Cette première prise de contact avait néanmoins été intéressante puisqu’il avait été possible d’user de représailles qui décidèrent, un peu plus tard, un certain nombre de chefs de tentes à solliciter l’aman.

D’un autre côté, il se dégagea des opérations séparées du goum d’Ouargla et du détachement BESSET un enseignement tactique qui n’échappa pas à la clairvoyance du colonel LAPERRINE, enseignement qu’il formula en ces termes et qui allait devenir un article essentiel du règlement de tactique saharienne.

« Au Sahara, observa le colonel LAPERRINE, il ne peut être question de coopération étroite. Si on veut se donner des rendez-vous, s’attendre, etc., on ne fait rien de bon, on se paralyse mutuellement. Il faut tenir le voisin au courant des opérations que l’on entreprend et celui-ci agit au mieux des circonstances en prenant le même objectif.

« C’est à cette unité d’objectif que doit se borner la coopération. Elle donne les meilleurs résultats et souvent les plus inattendus, l’ennemi ayant éventé l’un des groupes se faisant surprendre par l’autre.

« Enfin, il ne faut pas se laisser entraîner loin de sa zone de surveillance par des bruits tendancieux et ne se porter ailleurs qu’à coup sûr ».

A cette époque les Touareg Ajjer avaient pour Aménoukal, INGUEDAZZEN AG ABAKADA.

Agé d’une cinquantaine d’années, INGUEDAZZEN passait pour un homme de bien et de parole. Il avait la réputation de posséder un caractère calme, pondéré, mais on le disait aussi fanatique de la doctrine Senoussya et disciple fervent du Grand Maître de l’Ordre. La haine des chrétiens étant à la base de cette doctrine, nous ne pouvions donc trouver en lui que des dispositions peu favorables à nos desseins, et ce sont bien, en effet, ces sentiments qu’il ne cessa de manifester envers les Français jusqu’à sa mort.

Tandis que se poursuivaient au Tidikelt les négociations qui devaient aboutir à la soumission éclatante des Touareg du Hoggar, notre pénétration vers le Sahara oriental était entreprise non seulement par le commandant du territoire des Oasis, mais aussi par le commandant supérieur du cercle de Touggourt. Le chef de bataillon PUJAT, qui exerçait ce commandement, avait déjà fait creuser dans le grand Erg un certain nombre de puits destinés à faciliter, d’une part, la nomadisation des Châamba du Souf et, de l’autre, les déplacements de nos goumiers. En avril 1904, un bordj fut construit près de la zaouia de Temassinin, point occupé pour la première fois en 1899 par le capitaine PEIN. Ce bordj reçut le nom de Fort-Flatters en hommage à la mission du colonel, victime du guet-apens de Tadjemout.

A cette même date le Gouverneur Général de l’Algérie décidait que « la charge de coordonner les relations avec la confédération des Ajjer serait dévolue au commandant CAUVET, nouveau commandant supérieur du cercle de Touggourt, dont les services antérieurs offraient des garanties certaines pour les résultats à obtenir ».

Le choix ne pouvait être meilleur. Aucun officier des affaires indigènes ne connaissait la question touareg mieux que le commandant CAUVET et on pouvait être assuré que le soldat énergique et le subtil diplomate qu’il était à la fois réussirait dans sa mission, comme il avait mené à bonne fin la reddition des Hoggars.

L’un des premiers actes du commandant CAUVET fut de mettre en pratique la méthode préconisée par les grands soldats de la conquête, les BUGEAUD, les CHANGARNIER, les LAMORICIÈRE, c’est-à-dire de lancer contre les Touareg coupables de vols aux dépens de nos administrés, des rezzou de représailles.

Durant l’été et l’automne de l’année 1904 des goumiers Châamba opérèrent une série de coups de mains sur les troupeaux Ajjer, poussant la témérité jusqu’à se rendre à l’est de Ghadamès, à Sinaoun et même jusqu’au Fezzan. Près d'un millier de chameaux furent ainsi razziés et ramenés à Touggourt.

Cette fructueuse opération fit réfléchir les Ajjer, en particulier les Iforas dépossédés de la totalité de leur cheptel. Une délégation de cette tribu vint à El-Oued solliciter l’aman ainsi que l’autorisation de s'établir comme autrefois à Temassinin.

C’est alors que le commandant CAUVET conçut le projet dont la réalisation devait avoir un retentissement considérable et conduire le drapeau français jusqu’aux confins de la mystérieuse Libye.

Désirant mettre à profit les bonnes dispositions au moins apparentes, provoquées par les audacieuses incursions des goumiers Châamba, le commandant CAUVET prit la résolution de frapper plus profondément encore l’esprit des Touareg Ajjer en dirigeant jusqu’au cœur de leur pays un important détachement français. Le capitaine TOUCHARD, chef de l’annexe d’El-Oued, fut chargé de cette mission. Il devait tenter de forer un sondage artésien à Fort-Flatters et achever les travaux déjà entrepris pour permettre l’accès facile du Tassili. Il devait également essayer d’entrer en relations avec les chefs Ajjer, notamment avec Sultan AHMOUD suzerain de Djanet, lequel, suivant une lettre parvenue à MOUSSA AG AMASTAN, l’aménoukal des Hoggars, semblait enclin à accepter notre domination.

Le goum d’El-Oued parvint sans incident à Temassinin qu’il quitta le 10 décembre 1904 accompagné du caïd des Iforas, ABDENNEBI AG ALI, et d’un notable de cette tribu, OUANTIJT AG ABDELHAKEM. Il emprunta l’itinéraire Aïn-el-Hadjdadj-Menghour et atteignit le 29 décembre le maâder de Tarat où des traces fraîches de campements et de troupeaux attestaient la présence de nomades dans les environs.

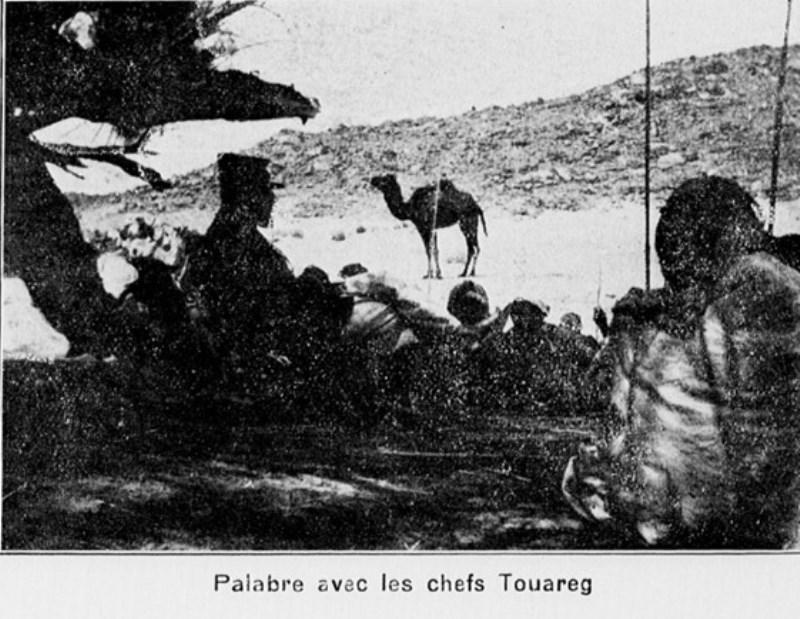

Le capitaine TOUCHARD installa son goum dans les beaux pâturages de Tarât et dépêcha le caïd ABDENNEBI auprès des chefs de tente. Le caïd des Iforas jouissait d’une grande considération parmi les Touareg Imrad ; tout acquis à notre cause, il mit avec empressement à notre disposition le prestige dont il était entouré. Il n’hésita pas à se rendre seul dans les campements pour prêcher la soumission aux Français et ses démarches furent bientôt couronnées de succès. Quelques jours après son arrivée à Tarat le capitaine TOUCHARD avait la satisfaction de recevoir la soumission de trois importantes tribus serves : les Idjeradjriouen, les Kel Toberen et les Kel Ahras.

Succès incontestable, mais succès incertain ou tout au moins incomplet. Les nobles avaient fait le vide devant la troupe française. Cependant pour que les soumissions recueillies fussent durables il était indispensable d’obtenir également l’adhésion des chefs Ajjer, surtout celles de l’aménoukal INGUEDAZZEN et de Sultan AHMOUD. INGUEDAZZEN se trouvait entre Tarat et Assakao. Quant à Sultan AHMOUD il devait certainement être présent à Djanet ; aussi le capitaine TOUCHARD décida-t-il de se rendre dans cette oasis. Son intention était de traverser directement le Tassili, par le col d’Assakao, mais les nouveaux ralliés l’en dissuadèrent avec de tels accents de sincérité, en faisant valoir l’inaccessibilité des pistes chamelières, que l’officier adopta un chemin plus facile, mais plus long, passant par le maâder de Dider.

Première perfidie des Imrad. Leurs conseils si pressants étaient destinés à retarder la marche du détachement français vers Djanet afin qu’ils pussent aviser les chefs Ajjer de nos projets et de les mettre en mesure de se dérober à toute entrevue.

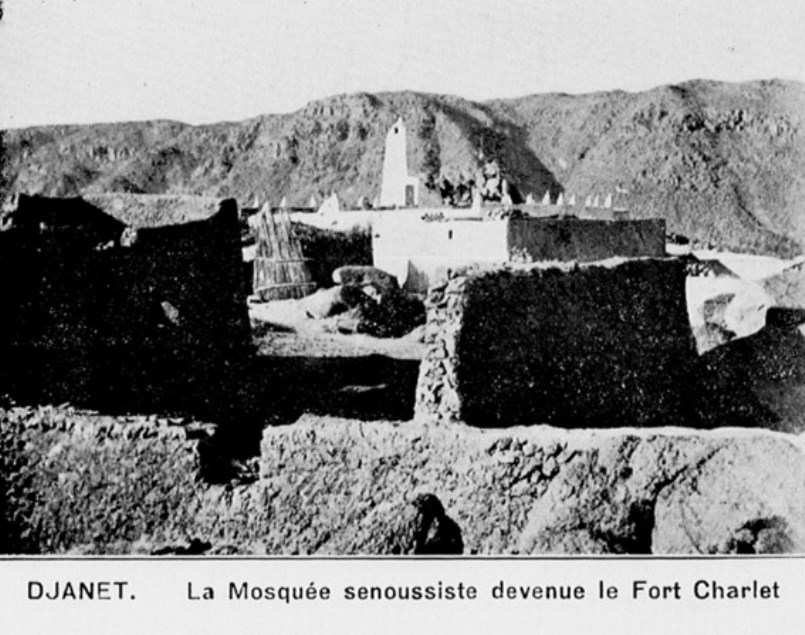

Le goum du capitaine TOUCHARD fit son entrée dans Djanet le 19 janvier 1905. Pour la première fois, un Européen, un Français, foulait le sol de la lointaine oasis du Sahara oriental. Observant une attitude résignée la population atterrée s’était réfugiée sur les sommets rocheux qui encadrent la vallée. La zaouia elle-même, fort d’arrêt plutôt que lieu de prières, construite en 1900 par les Senoussistes après l’arrivée des Français à In-Salah, demeurait silencieuse. On n’entendait aucun cri, aucun bruit dans la palmeraie ou dans les villages pittoresquement bâtis sur des monticules de pierres. Seul un drapeau ottoman, reconnaissante à son croissant blanc sur fond rouge, don du Grand Senoussi, flottait sur le Ksar d’Azellouaz, témoignant de l’état d'esprit des habitants à notre égard. Un ordre du chef de la colonne et l’emblème- fut rapidement amené et remis au représentant de la France.

Entrée pacifique. Séjour sans incident. Mais aussi résultats immédiats négatifs. Les chefs Ajjer, prévenus, avaient quitté Djanet et la région à l’approche du détachement et tous les nobles de la confédération les avaient suivis. À Djanet il ne restait que les habitants des villages, sédentaires sans influence, Imrad attachés à leurs maîtres dans la servitude la plus absolue et avec lesquels il n’était pas possible d’engager de sérieuses conversations en vue de leur soumission. Au surplus leur terreur était si grande que leur unique préoccupation était de ne pas mécontenter le chef Français afin d’éviter son courroux.

Après quelques jours passés à Djanet le capitaine TOUCHARD reprit la direction du nord en passant par la plaine d’Admer et le col de Taharadjelli, puis par l’Oued Mihero et l’Oued Ilezy. Le 21 février 1905, le goum était de retour à Fort-Flatters après une absence de deux mois et demi sans incident.

Cette brillante reconnaissance permit au capitaine TOUCHARD de recueillir des renseignements géographiques et ethnographiques très intéressants sur le pays des Touareg Ajjer et notamment sur Djanet. Si, du point de vue politique, elle ne donna pas tous les résultats escomptés, elle eut cependant une importance très grande. Les-déplacements-du goum dans les zones les plus difficiles du Tassili avaient causé une profonde impression. Mais ce qui surprit peut-être davantage ce fut l’attitude observée par les goumiers français : les populations ne furent pas molestées ; les biens furent respectés ; aucun acte de brutalité ne fut commis. Cette pacifique manière de procéder du conquérant ne fut pas le moindre sujet d’étonnement dans ce pays où le pillage était de tradition.

INGUEDAZZEN tint à reconnaître cette attitude dans une lettre envoyée ultérieurement au capitaine TOUCHARD à El-Oued : « Je ne puis, disait le chef Ajjer, que vous confirmer l’alliance conclue entre nous depuis fort longtemps et qui ne cessera pas d’exister. Vous, personnellement, vous êtes allé à Tarat où il y avait des chameaux, des gens et des chèvres. Vous n’avez rien pris ; c’est une preuve de votre amitié. Vous ne cherchez que la paix. Dieu vous récompensera par le bien ».

Cependant, en dépit de ces sages paroles, la sécurité continuait à être bien précaire dans tout le Sahara oriental. À la vérité, les chefs Ajjer ne pouvaient être rendus entièrement responsables de la recrudescence d’activité des rezzou qui se manifesta après la reconnaissance TOUCHARD. Peut-être étaient-ils sincères dans leur désir de paix et s’apprêtaient-ils réellement, comme l’avait indiqué INGUEDAZZEN au caïd ABDENNEBI, à suivre l’exemple des Kel Toberen et des Idjeradjriouem Un coup de main inopportun de nos nouveaux sujets du Hoggar contre des campements Ajjer arrêta ces bonnes dispositions ; les prédications haineuses des agents senoussistes l’emportèrent sur les conseils de sagesse du caïd ABDENNEBI.

Dès lors la guerre était ouvertement déclarée entre les Touareg Ajjer et leurs voisins du Hoggar et, par surcroît, entre eux et nous.

Sous la conduite de BESKOU AG YAHIA, redoutable chef de bande renommé pour sa férocité, les rezzou Se multiplièrent. Les caravanes qui osaient s’aventurer loin de nos postes sans protection suffisante étaient impitoyablement pillées, les troupeaux des nomades soumis, razziés. Notre allié ABDENNEBI, renié par les siens, ne trouva lui-même son salut qu’en se mettant à l’abri des murailles de Fort-Flatters.

À cette même époque parvenait la nouvelle de l’entrée des Turcs sur la scène saharienne. Pour la première fois, le Gouvernement Ottoman élevait des protestations contre la démonstration du goum du capitaine TOUCHARD et il revendiquait la possession de l’oasis de Djanet. Des conversations diplomatiques étaient engagées entre Paris et Constantinople. On allait même jusqu’à affirmer qu’un conflit était imminent entre les deux pays pour la possession des confins de Ghat !

En avril 1905, le Gouvernement Ottoman décidait l’occupation de l’oasis de Ghat et sans doute aussi de celle de Djanet. II confiait cette difficile mission à l’un des plus brillants officiers de son armée, le capitaine DJANI BEY, officier instruit, parlant notre langue, très au courant des affaires politiques et, de plus, ami et confident de REDJEB PACHA, gouverneur de la Tripolitaine. Cette désignation pour un poste aussi peu important était symptomatique et l’on pouvait y découvrir le désir de la Turquie, suggéré vraisemblablement par une autre puissance étrangère, de nuire aux projets d’unification de l’empire africain français.

Dès que cette nouvelle fût connue, le Gouvernement de la Métropole résolut de faire acte de souveraineté sur l’oasis de Djanet et l’ordre fut donné au commandant militaire du territoire des Oasis sahariennes de faire occuper ce centre par ses méharistes, puis de coopérer avec les troupes de l’Afrique occidentale française à l’occupation du Kaouar dont Bilma est la capitale.

Pour des raisons diplomatiques ces instructions furent ultérieurement annulées de sorte que l’opération projetée ne fut pas exécutée. On se borna à l’envoi de reconnaissances. La plus importante, sous les ordres du lieutenant CANNAC, parcourut toute la région comprise entre Temassinin et l’Edjeré, d’une part, l’Igharghar et l’Oued Samen, de l’autre. Durant ces déplacements et pendant le séjour prolongé que fit le détachement dans le maâder d’In-Dekkak, le lieutenant CANNAC recueillit d’utiles renseignements sur les pistes caravanières et sur l’hydrographie du pays.

Fin 1906 la situation politique se présentait en somme assez bonne. Les Ajjer se maintenaient à nouveau tranquilles ; ils ne manifestaient aucun sentiment hostile à notre égard et nous n’aurions rien eu à leur reprocher si l’un des leurs, le bandit RESKOU AG YAHIA, n’avait continué ses actes de piraterie, désavoués il est vrai par l’aménoukal INGUEDAZZEN, mais que celui-ci ne pouvait ou ne voulait interdire. Il était urgent de suppléer à ce manque d’autorité et de mettre le coupable hors d’état de nuire. Ce soin fut confié à un goum de Touareg du Hoggar commandé par MOKHAMMED AG OTHMAN, Khalifa de l’aménoukal MOUSSA AG AMASTAN.

La rencontre eut lieu dans le Tadrat, non loin de la frontière Tripolitaine. RESKOU, surpris par l’arrivée des Hoggars, capturé et amené devant MOKHAMMED AG OTHMAN eut aussitôt la tête tranchée.

Tandis que le commandant militaire du territoire des Oasis poursuivait ainsi son programme de pénétration vers le Sahara oriental, le cercle de Touggourt ne demeurait pas non plus inactif. En décembre 1906, le commandant ROPERT, nouveau commandant supérieur du cercle, envoyait le capitaine TOUCHARD et son goum de Châamba exécuter la reconnaissance d’une route caravanière entre Temassinin et la région de Tadent. Le capitaine, après avoir touché le puits de Temassint à l’est de la Koudia du Hoggar, remontait vers le nord par Admer et Dider et atteignait le puits d’Issebilen, à quelques kilomètres de Menghour, le 15 février 1907. L’officier y trouvait des instructions lui enjoignant de rentrer d’urgence à Touggourt et de cesser toute action politique avec les Touareg Ajjer. Ce rappel était la conséquence d’une décision récente qui avait placé sous l’autorité d’un seul chef tous les territoires sahariens constituant les terrains de nomadisation habituels des Touareg du Nord.

Une expérience de plusieurs années avait, en effet, mis en évidence les inconvénients multiples d’une organisation qui avait eu pour effet de scinder l’action politique vis à vis des Touareg. On n’avait pas tardé à s’apercevoir que l’unité de vues et de méthode s’imposait dans ce pays où les populations, bien que se trouvant en rivalité d’intérêts, avait leur existence trop intimement liée pour qu’elles fussent séparées administrativement.

« Je ne serai jamais d’avis de donner commandement à deux ; il vaut mieux un moindre capitaine seul, que deux bons ensemble ». Le Gouvernement avait enfin adopté cette formule de Montluc pour l’appliquer au Sahara et toute la politique touareg fut confiée au commandant militaire du territoire des Oasis. Le décret du 10 avril 1907 portant réorganisation des territoires militaires du sud de l’Algérie plaçait le pays Ajjer comme le pays Hoggar dans la zone d’action de la compagnie saharienne du Tidikelt.

Dès lors, le colonel LAPERRINE allait pouvoir appliquer son programme sans entrave, suivant sa méthode particulière de pacification. En mai 1907, il envoya le lieutenant HALPHEN nomadiser en bordure du Tassili avec mission de pénétrer dans l’intérieur du plateau et de prendre contact avec les Ajjer. L’officier visita successivement Tirammar, Afara, Dider et, au cours de ces déplacements, il eut l’agréable surprise de découvrir, dans une vallée étroite et très encaissée, la palmeraie d’Harir, petite merveille de verdure dans ce pays sévère. À son retour dans les pâturages d’Ahorren, le détachement poursuivit un rezzou Ajjer; il l’atteignit le 20 juillet au puits de Taharaq et les razzieurs durent se disperser en laissant onze des leurs sur le lieu de combat.

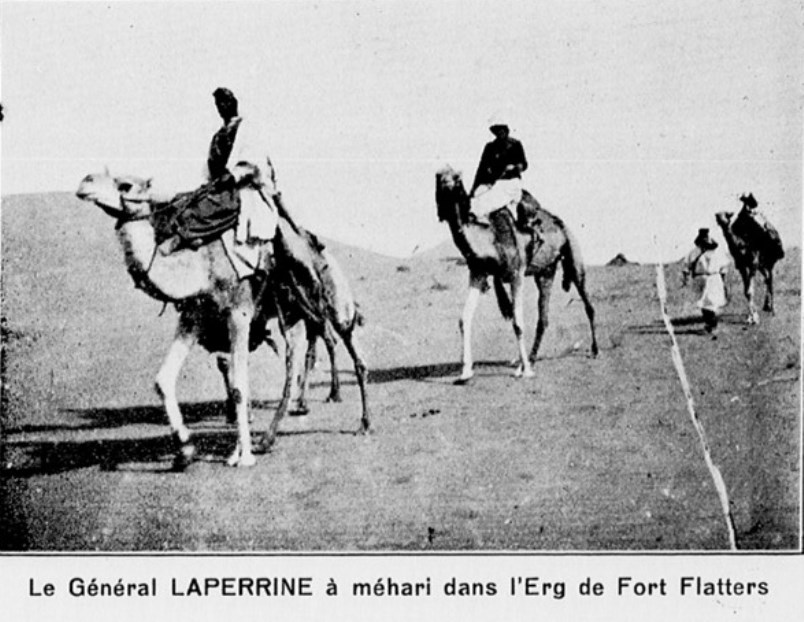

Le décret du 10 avril 1907, en élargissant le rayon d’action des méharistes du Tidikelt avait aussi augmenté sensiblement l’effectif de la compagnie. Ce relèvement avait permis au colonel LAPERRINE de procéder à une nouvelle répartition de ses contingents en constituant notamment deux groupes mobiles, l’un pour la région Ajjer, l’autre pour la région Hoggar, chacun à l’effectif de un officier et environ 230 méharistes, français et indigènes.

Placé sous les ordres du lieutenant CLOR, le nouveau groupe des Ajjer quitta le Tidikelt le 12 décembre 1907 pour aller s’installer dans l’oued Ihan. Un bordj fut aussitôt construit dans les Ighargharen, aux abords de l’oued Ilezy, pour servir de point d’appui au détachement et de dépôt d’approvisionnements. Ce bordj reçut le nom de « Fort de Polignac » en hommage à la mémoire de l’officier qui, l’un des premiers, s’était aventuré dans le pays.

Ces diverses manifestations de notre volonté de rester dans le Tassili inquiétaient beaucoup les Touareg qui paraissaient plus disposés à obéir aux suggestions de DJANI BEY, nommé caimakan de Ghat, qu’à se rallier à notre cause. DJANI BEY, très actif, faisait répandre le bruit que la Turquie ne se laisserait pas déposséder de ses droits. Pour donner quelque créance à ses déclarations il s’installait même à différentes reprises dans l’oasis de Djanet et y faisait arborer le drapeau ottoman.

Ces agissements créaient chez les Touareg un état d’esprit qui ne nous était pas favorable. Notre œuvre de pénétration s’annonçait comme devant être très ardue, beaucoup plus compliquée que dans le Hoggar. De ce côté nous avions eu la chance d’avoir pour nous un personnage influent, MOUSSA AG AMASTAN, qui entraîna à sa suite toute la confédération. Aux Ajjer, au contraire, nous avions contre nous des chefs écoutés : ATTICI, INGUEDAZZEN, Sultan HAMOUD qui, encouragés par les Turcs, employaient tout leur prestige à entraver nos efforts et à ramener à eux les quelques tribus serves qui avaient fait leur soumission.

Nous devions donc, tâche peu aisée, combattre, par nos propres moyens, l’influence de ces nobles sur les vassaux.

Pour mettre un terme aux divergences relatives à la frontière, les Gouvernements Français et Ottoman avaient décidé d’instituer provisoirement une zone neutre dont la limite ouest était marquée par le 6e degré de longitude Est de Paris. En fait, le caimakan de Ghat se souciait assez peu de cette convention. Les détachements turcs ne se gênaient nullement pour se déplacer dans cette zone neutre et parfois même ils n’hésitaient pas à en franchir la limite pour pénétrer en territoire français. D’autre part les actes d’hostilité, sinon encouragés du moins facilement pardonnés par les autorités ottomanes, se faisaient de plus en plus nombreux. Le pays était en effervescence et l’on signalait même la formation en Tripolitaine d’une forte méhalla ennemie.

La situation devint bientôt assez inquiétante pour déterminer le colonel LAPERRINE à renforcer le groupe mobile des Ajjer d’un goum de Chaâmba dirigé par le lieutenant ARDAILLON, et d’une partie du groupe du Hoggar commandé par le lieutenant SIGONNEY.

L’arrivée rapide de ces renforts contraria sans doute les projets de nos adversaires, mais la menace d’une attaque subsistait néanmoins. Aussi le capitaine NIÉGER, commandant de la Compagnie du Tidikelt, venu d’In-Salah pour prendre la direction des opérations éventuelles, résolut-il d’agir avec la plus grande vigueur en occupant coûte que coûte l’oasis de Djanet.

En pays d’Islam la manifestation de la force produit toujours les mêmes effets. À la vue des Français, les Imrad renouvelèrent leur geste de 1905 : Kel Toberen, Kel Ahras et Idjeradjriouen représentèrent leur soumission, suivis du kebir des Iadhanaren et du kebir des Kel Abrir. Seuls les chefs Ajjer, les nobles et les Kel Djanet demeurèrent irréductibles et refusèrent toutes nos avances.

La colonne NIÉGER, forte de 170 fusils et d’un canon de 80 m/m de montagne, arriva en vue de Djanet le 18 juillet 1909. Des émissaires avaient été envoyés aux habitants afin de les informer de nos intentions pacifiques et pour les inviter à recevoir nos troupes avec le même esprit, mais aucune réponse ne leur avait été remise. Bien mieux, dès leur départ un drapeau turc avait été hissé au sommet d’un mamelon rocheux, geste significatif et qui traduisait éloquemment les sentiments dont les ksouriens de Djanet étaient animés à notre endroit.

C’est ce drapeau qu’aperçut tout d’abord le capitaine NIÉGER en approchant de l’oasis. Puis il distingua à la jumelle des groupes d’hommes armés paraissant disposés au combat. Le chef de la colonne ne voulut cependant pas brusquer les choses et avant d’engager une lutte dont l’issue ne pouvait que nous être favorable, il tenta un dernier effort de conciliation. Pendant que les méharistes avançaient avec précaution dans la vallée et que la pièce de canon, braquée sur le village d’Azellouaz, était prête à entrer en action, la population était invitée à déposer les armes et à amener l’emblème ottoman. Un délai d’une heure lui était accordé au delà duquel il serait procédé au bombardement des villages et à l’attaque de l’oasis en cas de refus.

En présence de cette attitude énergique les ksouriens d’El-Mihan, d’Azellouaz et d’Adjahil s’empressèrent d’exécuter les ordres donnés et leurs djemaâs vinrent au camp français présenter leur soumission. Toutes les armes furent confisquées et détruites afin de prévenir une trahison possible de la part de ces imrad, instrument aveugle entre les mains de leurs suzerains réfugiés en Tripolitaine dont nous ne pouvions attendre qu’une opposition haineuse.

La troupe française resta une dizaine de jours à Djanet pendant lesquels le capitaine NIÉGER fit exécuter des exercices de tir par les méharistes et artilleurs dans le dessein d’impressionner les habitants. Puis la colonne se dispersa et chacun de ses éléments rejoignit sa base normale. La démonstration avait porté ses fruits. La force française s’était manifestée. La harka en formation s’était désagrégée. L’objectif avait été atteint.Dans les mois qui suivirent la situation politique devint si favorable que le colonel LAPERRINE jugea le moment propice pour procéder à l’organisation administrative du pays Ajjer. Il se rendit personnellement dans la région et, au cours de nombreuses réunions, il exprima aux Touareg imrad la volonté de la France de rester dans leur pays et de les gouverner sans le concours des nobles, puisque ceux-ci, mal conseillés, demeuraient sourds aux offres de conciliation qui leur étaient adressées. Durant plus de trois mois, du 15 avril au 29 juin 1910, le colonel LAPERRINE parcourut le Tassili, visita tous les campements, propagea partout sa méthode « d’apprivoisement ». Il chercha également à entrer en relations avec le commandant Turc de Ghat ; ce fut d’ailleurs en vain et il dut regagner In-Salah sans avoir pu échanger des idées avec le représentant du gouvernement Ottoman.

Toutefois nos rapports avec les troupes turques n’étaient pas mauvais, bien que la situation demeurât délicate. La conception de la zone neutre, sorte de zone tampon, était la cause de fréquents incidents qui eussent pu parfois dégénérer en conflits. Nous respections bien les clauses du pacte qui interdisaient l’accès de cette zone aux détachements des deux puissances, mais nos voisins continuaient à s’y déplacer librement. Malgré les protestations de notre Ambassadeur à Constantinople, les Turcs avaient même construit dans l’oued Tarat, c’est-à-dire dans le secteur interdit, un petit fortin qu’ils occupaient en permanence. De plus ils s’ingéniaient à contrarier notre action en arrêtant nos caravanes allant en Tripolitaine, ou en offrant au razzieurs une généreuse hospitalité qui mettait ceux-ci à l’abri de nos justes représailles.

Cette situation ne pouvait se prolonger sans inconvénient grave. Déjà la France avait conclu avec le Gouvernement Turc « un arrangement ayant pour objet de faire discuter par une commission mixte composée de délégués du Gouvernement Turc et du Gouvernement Tunisien, le tracé de la frontière Tuniso-Tripolitaine entre la mer et l’oasis de Ghadamès ». Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’Algérie n’avait été ni représentée à cette commission, ni consultée sur ses délibérations, de sorte que la question de la délimitation de la frontière au sud de Ghadamès n’avait même pas été abordée. Pour compléter cet accord précédemment signé on envisagea l’envoi, au cours de l’année 1911, d’une commission Franco-Turque chargée de procéder à l’étude de cette délimitation.

Le capitaine CHARLET, qui venait de remplacer le capitaine NIÉGER à la tête de la Compagnie saharienne du Tidikelt, désireux de se rendre compte sur place de nos droits, se rendit en région Ajjer au mois de septembre 1911. Son premier soin fut de provoquer une entrevue avec le caimakan de Ghat à qui il proposa un rendez-vous à quelques kilomètres du col d’Assakao. Le capitaine CHARLET se rendit en cet endroit à la date indiquée, mais, au lieu de l’officier turc, il n’y trouva qu’un porteur de courrier. Dans une lettre, d’ailleurs fort courtoise, le caimakan exprimait ses regrets de ne pouvoir répondre à l’invitation qui lui était faite, contraint qu’il était, disait-il, de se rendre à Tripoli où l’appelait une convocation de ses supérieurs.

Cette réponse ne surprit pas le capitaine CHARLET qui ne comptait pas être plus favorisé que ses prédécesseurs. Son objectif était, au surplus, atteint puisqu’il lui avait ainsi été possible de séjourner dans la zone neutre, de prendre contact avec des Tripolitains et de recueillir des renseignements de grand intérêt. L’officier prolongea encore son séjour aux Ajjer puis il se disposait à regagner In-Salah, lorsque, à son passage à Temassinin, il apprenait la nouvelle de la déclaration de guerre de l’Italie à la Turquie, et recevait l’ordre d’occuper l’oasis de Djanet ainsi que l’oued Tarat.

L’entrée de nos troupes à Djanet s’opéra pacifiquement le 27 novembre 1911 « sans violence et sans bruit » selon les instructions du Gouvernement. Les djemaâs, moins récalcitrantes que deux ans auparavant, se portèrent au devant du chef de la colonne et l’assurèrent de leurs sentiments de loyalisme. Elles renouvelaient peu après les mêmes protestations d’amitié au commandant PAYN, successeur depuis juillet 1910 du colonel LAPERRINE, venu en tournée d’inspection dans la région.

Le capitaine CHARLET prit possession de la zaouïa senoussiste, au haut de laquelle il fit flotter le drapeau Français, et y installa un poste permanent. Il ne pouvait plus être question désormais de zone neutre. Les Turcs avaient peu à peu disparu de la région et nous demeurions seuls maîtres du pays. Les nobles ne s’y trompèrent point. Eux qui, jusqu’alors, inclinaient vers les Ottomans, se trouvaient maintenant dans une fâcheuse posture. Ils se rendaient compte que leur indépendance allait bientôt cesser, mais ils hésitaient encore dans le choix de la puissance, France ou Italie, à laquelle leur intérêt les conseillait de se soumettre.

L’occupation de l’oued Tarat, le 3 décembre 1911, acheva de les convaincre et, bientôt, ils s’enquerraient de nos dispositions à leur égard, des conditions d’aman, etc. On pouvait donc espérer que leur ralliement se réaliserait dans un bref délai.

En fait, les soumissions d’imrad se présentèrent assez nombreuses, mais les chefs Ajjer ne se décidaient pas à faire la démarche décisive auprès des autorités françaises. Ils affirmaient néanmoins de leurs intentions pacifiques à notre égard, tout en préparant clandestinement une revanche qu’ils souhaitaient prochaine. Nous savions, en effet, qu’un centre d’agitation religieuse était en formation dans le Fezzan et qu’une harka de plus de quatre cents combattants se rassemblait sous la direction du Sultan AHMOUD et d’INGUEDAZZEN en vue de reprendre Djanet.

L’effervescence qui régnait en Tripolitaine par suite du conflit Italo-Turc ainsi que ces projets des chefs Ajjer nécessitèrent la concentration dans la région de forces de police importantes placées sous les ordres directs du commandant militaire du territoire des Oasis.

Ces mesures arrêtèrent toute velléité d’agression chez nos adversaires. La sécurité était redevenue si apparente que le commandant PAYN jugea le moment favorable à l’exécution d’une liaison depuis longtemps projetée entre les troupes soudanaises de Bilma et les méharistes du groupe des Ajjer dans la région de Djado.

Le lieutenant GARDEL, nouveau commandant du groupe, fut chargé de diriger cette importante reconnaissance devenue nécessaire depuis la réoccupation de la région de Bilma par les troupes soudanaises. Entre Djanet et Djado une large trouée de près de cinq cents kilomètres n’avait pas encore été explorée ; on savait que les pâturages y étaient rares et les points d’eau à peu près inexistants. Les rezzou Tebbous parcouraient cette contrée sans crainte d’être poursuivis lorsque, après une razzia chez les Ajjer, ils regagnaient leurs repaires du Tibesti. La jonction envisagée devait permettre de reconnaître une région nouvelle et de préciser les mesures de police communes à mettre en œuvre par les autorités françaises des deux territoires voisins.

Accompagné de quarante méharistes, le lieutenant GARDEL quitta Djanet le S avril 1913. Des bruits de formation d’une harka en Tripolitaine circulaient bien dans le pays, mais depuis si longtemps on enregistrait tant d’informations tendancieuses et contradictoires au sujet de cette harka que l’on n’y croyait plus. Le capitaine CHARLET lui-même, arrivé depuis peu du Hoggar, ne s’opposa pas, en dépit de la sûreté de ses renseignements, au départ du détachement. Cependant deux jours après avoir quitté Djanet, le chef de la reconnaissance recevait de son capitaine de telles précisions sur la harka qu’il renonça momentanément à sa mission. Le détachement prit alors la direction d’Esseyen-n-Afahla, petit centre de culture situé non loin de Ghat, où il arriva le 10 avril au matin.

Le village d’Esseyen était complètement abandonné de ses habitants, alors que quelques jours auparavant nos méharistes envoyés en patrouille y avaient été fort bien reçus. Ce départ précipité confirmait les informations recueillies sur la harka et il fallait s’attendre à une attaque imminente. Le lieutenant GARDEL fit prendre immédiatement toutes les dispositions défensives nécessaires ; le camp fut installé sur des monticules sablonneux couverts de tamarix et entouré de branches épineuses de tahla.

Dans l’après-midi les sentinelles donnèrent l’alerte : des méharistes ennemis et de nombreux hommes à pied apparaissaient à moins d’un kilomètre et se rapprochaient rapidement du camp. Aussitôt la fusillade commença de part et d’autre et le combat inégal à quarante contre plus de trois cents se poursuivit sans arrêt durant toute la journée et la nuit qui suivit. Jugeant la situation désespérée, le lieutenant GARDEL confia un courrier pour Djanet à l’un de ses sahariens qui devait réussir à remplir sa périlleuse mission. Puis, le onze avril au lever du jour, à bout de munitions, mais non d’énergie et de volonté, le vaillant officier réunit sa petite troupe et décida de tenter une sortie à la baïonnette, suprême et fragile chance de salut.

Avec le plus parfait mépris de la mort les méharistes, officier et gradés Français en tête, sortirent de leurs abris et se lancèrent avec impétuosité contre leurs assaillants. L’attaque fut si soudaine et si imprévue que ceux-ci, complètement surpris et affolés, s’enfuirent de tous côtés dans le plus grand désordre, laissant sur le terrain environ soixante-dix morts et de nombreux blessés.

Le retour à Djanet du détachement s’effectua sans autre incident par le col d’Abdennefog où il rencontra le détachement du capitaine CHARLET, parti au secours du lieutenant GARDEL dès réception de son mot ainsi libellé : « Si vous ne nous secourez pas immédiatement nous sommes f… Tous les chameaux sont morts, Ali Boukhechba gravement blessé. Islaman, Abidin, tués. Belle conduite des hommes. 150 fusils à tir rapide. Adieu ».

Le combat d’Esseyen, réplique du combat de Tit dans le Hoggar en 1902, eut un retentissement considérable jusqu’au Fezzan. La harka se désagrégea et ses éléments se replièrent en désordre sous la conduite d’INGUEDAZZEN et de Sultan AHMOUD qui se retirèrent définitivement à Mourzouk.

À la fin de l’année 1913 l’occupation de la Tripolitaine par les Italiens laissait prévoir une amélioration de la Situation générale de la région Ajjer. Ghadamès, occupée par les troupes royales, allait cesser d’être un foyer d’intrigues. Une entente amicale entre les autorités des deux puissances, française et italienne, semblait devoir faciliter l’œuvre de pacification déjà bien avancée. Les premiers mois de l’année 1914 confirmèrent ces excellentes impressions, mais la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, qui eut sa répercussion jusque dans le Sahara, devait susciter en pays Ajjer des troubles graves qui mirent en péril, à un certain moment, la souveraineté de la France dans toute la zone saharienne.