DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE IX

La pénétration vers l’Ouest

Sources :

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 11 Avril 1934

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les reconnaissances exécutées en 1902 et 1903 par le lieutenant GUILLO-LOHAN dans le Hoggar et par le commandant LAPERRINE dans l’Adrar-Ahnet, avaient affirmé la grande valeur saharienne des troupes méharistes nouvellement créées. L’expérience était concluante : nous avions forgé l’instrument idéal de notre pénétration saharienne ; sans bruit et sans grands frais les méharistes venaient de prouver leur complète efficacité.

À leur sujet le professeur E. F. GAUTIER, qui avait accompagné le commandant LAPERRINE dans sa tournée, écrivait d’Adrar le 16 juin 1903, dans une lettre au Comité de l’Afrique Française :

« L’outil dont on s’est servi est admirablement adapté à la besogne ; les méharistes des compagnies sahariennes sont une tribu nomade militairement encadrée ; ils ignorent la garnison ou ne la connaissent qu’à de longs intervalles ; leur temps de service s’écoule pour la plus grande partie dans ce qu’on appelle ici les « pâturages », c’est-à-dire dans les oueds inhabités énormément éloignés les uns des autres, épars à la surface du désert, où le chameau trouve sa vie. Ces taches de verdure se broutent assez vite jusqu’à la racine de leurs pauvres arbustes épineux ; leur virescence est d’ailleurs capricieuse comme les orages et les sécheresses qui la conditionnent. Il faut changer souvent et chercher la vie de ses bêtes à quelques centaines de kilomètres plus loin. Les distances ne comptent plus, l’espace et le temps s’effacent, le méhari et son cavalier mènent une existence rêveuse de gazelles et d’antilopes. Pour aimer un pareil genre de vie il faut des nomades de naissance, à qui elle offre le charme des habitudes d’enfance... Il faut que le désert suffise au recrutement de sa police et il y a suffi : les nomades Châamba d’Ouargla et d’El-Goléa se sont trouvés là, à point, habitués à nous et mis en confiance par un contact de vingt années. Ils font des soldats un peu étranges au premier abord, familiers et presque irrespectueux, trop grands seigneurs pour n’être pas de déplorables ordonnances, mais braves, sûrs, incroyablement résistants et débrouillards. Le temps viendra où ils auront pour collègues les Touareg eux-mêmes. À mesure que le banditisme devient impossible, il ne reste aux voleurs de grands chemins, habitués à la vie au grand air et au port des armes, d’autre ressource que de se faire « gendarmes ».

Peinture pittoresque et prise sur le vif. Les événements devaient donner entièrement raison aux créateurs de ce corps d’élite, ainsi qu’à la perspicacité du professeur GAUTIER.

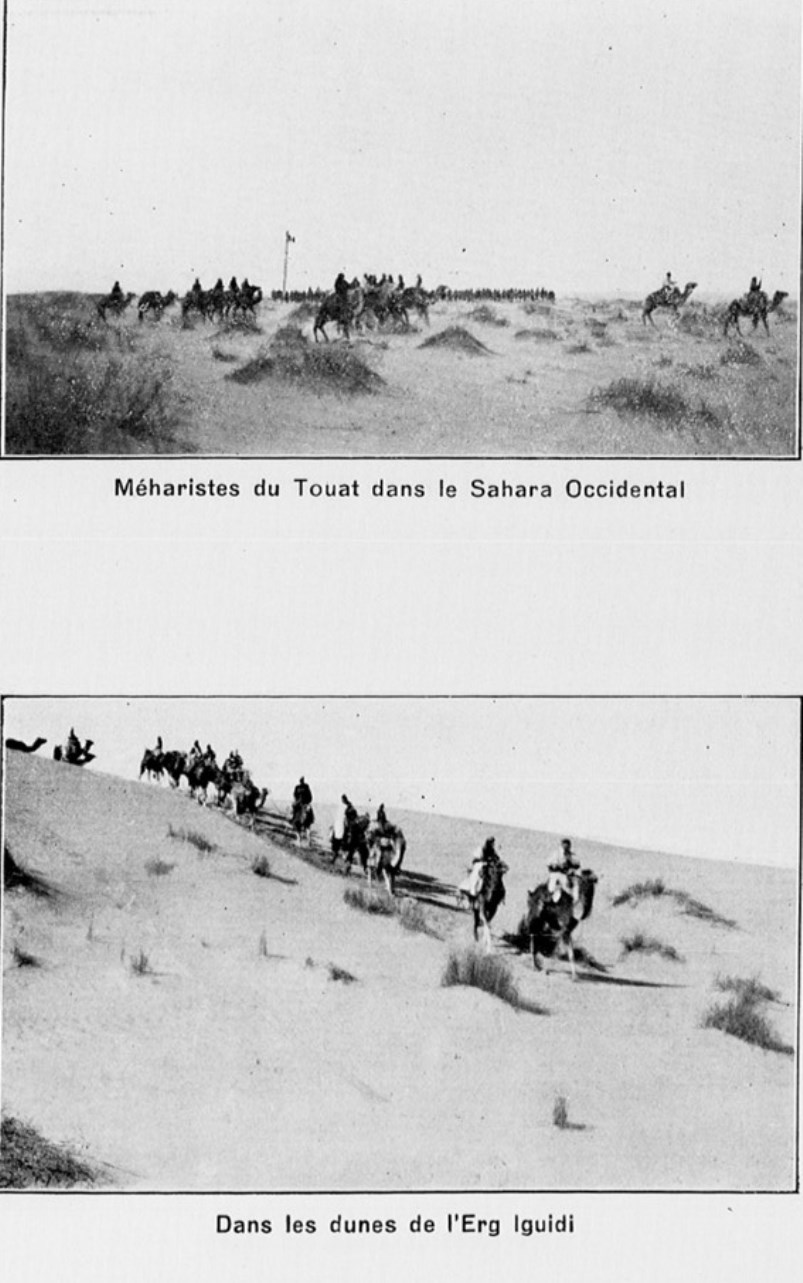

Tandis que les méharistes de la compagnie saharienne du Tidikelt concentraient leurs efforts à la pacification du pays touareg et à la liaison avec le Soudan, le commandant LAPERRINE orientait la compagnie saharienne du Touat vers le sud-ouest, région totalement inconnue qui n’avait encore été visitée, en partie, que par quatre explorateurs européens : René CAILLÉ en 1828, l’anglais DAVIDSON en 1836, l’autrichien Oscar LENZ en 1880 et Camille DOULS en 1887.

Le Sahara occidental est une immense zone désertique caractérisée par des Hauts-Plateaux, qui s’étendent depuis le Tafilalet jusqu’au voisinage de la Seguiet-el-Hamra, et par de grandes masses de dunes de sables comme l’erg Iguidi et l’erg Chech.

Les Hauts-Plateaux du Drâa séparent les versants atlantique et saharien. C’est une grande surface tabulaire rocheuse, aride, coupée de quelques bas-fonds, offrant néanmoins des facilités de circulation et contenant des points d’eau assez nombreux sur son pourtour. De hautes falaises abruptes dominent, vers l’ouest et le nord-ouest, une région tourmentée où les affluents du Drâa et de la Seguiet-el-Hamra se sont creusé de profonds canons. Vers l’est, l’erg Iguidi, riche en pâturages et en eau, et l’erg Chech, moins privilégié à cet égard, se prolongent en direction de la Mauritanie par les falaises longitudinales du Hank qui prend naissance au sud du plateau des Eglabs, puis par le massif sablonneux de la Makteir et les grands regs de la Mauritanie méridionale.

Le Sahara occidental est, pour ainsi dire, vide d’habitants. Sauf dans la partie qui avoisine la côte de l’Atlantique, c’est le désert absolu où l’on ne rencontre âme qui vive durant des centaines de kilomètres. Cependant, en des temps très lointains, ce pays dût être très peuplé ainsi qu’en témoignent les nombreux vestiges dont le sol est parsemé. Partout, en effet, en retrouve des traces de la présence de l’homme de la préhistoire : monuments mégalithiques, sépultures préislamiques, pierres taillées de l’époque néolithique, et peut-être même paléolithique, objets de parure, gravures rupestres, preuves troublantes que d’importants groupements humains ont vécu jadis dans ces régions.

Un seul centre de vie humaine rompt l’implacable solitude de ce no man’s land : la petite oasis de Tindouf créée par les Tadjakant, tribu de riches commerçants. Le village est aujourd’hui à peu près abandonné et les maisons tombent en ruines, car les propriétaires, qui avaient rêvé de faire de Tindouf un centre de domination, furent pillés par les Reguibat, tribu nomade du Sahel Atlantique, et dispersés dans diverses parties du désert. Depuis, l’oasis est livrée à la destruction du temps dont l’œuvre de mort est rapide en ces contrées.

La partie du Sahara occidental qui longe l’Océan depuis la Mauritanie jusqu’au sud du Maroc, est habitée par des tribus nomades dont cette large bande côtière constitue les terrains de parcours habituels. Ces tribus ne restent toutefois pas invariablement fixées à cette zone sahélienne, car elles sont tributaires des pâturages indispensables à leurs troupeaux et il arrive parfois, certaines années de sécheresse, qu’elles doivent aller découvrir ces pâturages bien loin de leur rayon normal de nomadisation. Néanmoins le centre de gravité de ces nomades reste la Seguiet-el-Hamra, le Rio-de-Oro espagnol et la vallée de l’oued Drâa. Ce sont les Tekna et les Oulad Delim, surtout les Reguibat, pasteurs, éleveurs de chameaux, mais dont la principale industrie est le pillage. Pourvoyeurs des djiouch et des rezzou, ces grands nomades ont régné en souverains dans tout le Sahara occidental jusqu’à l’arrivée des Français. Les caravanes transsahariennes, les tribus soudanaises du Hodh et de l’Azaouad, celles des environs immédiats de Tombouctou, ainsi que les Touareg de l’Adrar des Iforas et de la Boucle du Niger, étaient les victimes habituelles de ces audacieux pirates.

Lors de son séjour au Soudan, le commandant LAPERRINE avait eu maintes fois l’occasion d’entrer en contact avec les nomades de l’ouest saharien. Il les savait adversaires redoutables, merveilleusement entraînés au combat dans le désert, très bien armés et abondamment ravitaillés en munitions par la contrebande exercée sur les côtes. Le commandant du Territoire des Oasis ne mésestimait donc pas les qualités guerrières de l’ennemi ; mais il avait confiance en la valeur de ses méharistes et il n’hésita pas à les lancer contre les pillards du désert. Cependant, avant d’entreprendre des opérations militaires offensives, il jugea prudent de procéder à l’inventaire méthodique de l’immense région dans laquelle les Beraber évoluaient en toute quiétude.

La première reconnaissance importante lancée vers le Sahara occidental fut exécutée par les méharistes de la compagnie du Touat sous la direction du capitaine FLYE SAINTE MARIE, ayant comme adjoints les lieutenants MUSSEL et NIÉGER.

Parti d’Adrar le 31 octobre 1904 le détachement passa à Bou Bernous, puis, en suivant la lisière de l’erg Iguidi, il se dirigea vers Oglet Yacoub dans l’intention de pousser jusqu’à Tindouf, la mystérieuse petite oasis des Tadjakant.

Ce projet était téméraire et le capitaine eut la sagesse d’y renoncer. II disposait d’un trop faible effectif pour se risquer aussi loin de ses bases, dans une région dangereuse où il se serait certainement heurté à d’importants groupements ennemis. Aussi, après Oglet Yacoub, reprit-il la route de retour en traversant les Eglabs jusqu’à Chenachan. Le 9 janvier 1905 le détachement rentrait à Adrar sans incident après avoir parcouru près de 2 500 kilomètres dans un pays demeuré jusque-là inexploré.

La reconnaissance FLYE SAINTE MARIE est assurément l’une des plus audacieuses qui aient illustré la pénétration française au Sahara. Que l’on se représente cette petite troupe, composée uniquement d’indigènes encadrés de quelques officiers et gradés français, et s’aventurant sous la conduite d’un seul guide, rien moins que sûr, dans une contrée totalement inconnue qui passait pour être infestée de bandits sur lesquels couraient les bruits les plus sinistres.

En fait, si le détachement ne fit aucune fâcheuse rencontre on apprit plus tard que les Beraber, informés des déplacements de nos méharistes, avaient organisé un rezzou de 400 guerriers environ dans le but de s’opposer à leur avance ; mais au dernier moment les chefs des pillards renoncèrent à leur projet et ce fut sans doute fort heureux pour les Sahariens.

Au cours de cette tournée, le lieutenant NIÉGER, qui avait déjà exécuté en 1902 une reconnaissance jusqu’au puits d’Inifeg, recueillit une nombreuse documentation topographique qui devait servir de base à l’élaboration de la précieuse carte au millionième que cet officier mit ultérieurement au net et qui fut exécutée en 1910 par le Service Géographique de l’Armée.

Une année plus tard, c’est-à-dire en 1906, l’erg Chech livrait à son tour quelques-uns de ses secrets au commandant LAPERRINE qui visita pour la première fois Taoudeni, point célèbre par ses salines et baptisé par un journaliste parisien, qui s’y rendit en 1932 en automobile, « l’Enfer du sel ».

C’est bien, en effet, un lieu infernal que ce ksar de Taoudeni, où quelques dizaines de noirs vivent une existence brève et misérable pour assurer l’extraction des barres de sel gemme qui font prime sur les marchés de Tombouctou et du Soudan. Depuis des temps immémoriaux des caravanes de plusieurs milliers de chameaux quittent les bords du Niger deux fois l’an pour aller chercher à Taoudeni la précieuse denrée, toujours appréciée par les noirs soudanais en dépit de la concurrence de sels étrangers, ceux de Roumanie notamment.

Le professeur E. F. GAUTIER, qui connaît tous les secrets du Sahara, a percé le mystère des salines de Taoudeni. Le sel se trouve dans le fond d’une dépression où le Niger venait, il y a sans doute des siècles ou des millénaires, avant sa capture au seuil de Tosaye, se déverser et mourir. Ce sont les eaux du Niger qui ont accumulé dans ce chott les dalles de sel que l’on trouve sous une couche d’alluvions d’environ trois mètres d’épaisseur. Il suffit d’enlever l’argile pour découvrir les massives assises de sel baignant dans la saumure et que l’on découpe à coup de pic pour obtenir les barres vendues au Soudan.

Après avoir rencontré le 20 mai 1906, dans cette région de Taoudeni, un détachement soudanais commandé par le capitaine CAUVIN et le lieutenant CORTIER, le commandant LAPERRINE, qu’accompagnaient les lieutenants NIÉGER, MUSSEL et LAUMONNIER, prit la décision de rentrer directement au Touat en traversant les hautes dunes de l’erg Chech réputées infranchissables en raison de leur aridité et de la rareté des puits dont l’eau, par surcroît, était, disait-on, imbuvable.

Ce dernier renseignement n’était pas exagéré et les méharistes du commandant LAPERRINE en firent la cruelle expérience. Au puits de Tnihaïa en particulier, où le détachement arriva le 5 juin, l’eau était chargée de chlore à un tel degré que presque tous les hommes furent atteints de violentes douleurs d’entrailles et que leur visages, comme leurs membres, se boursouflèrent d’une façon aussi inquiétante qu’imprévue.

Ne perdant cependant pas courage la petite troupe, exténuée, gagna péniblement le puits de Bir-el-Hadjadj le 1er juillet où elle trouva enfin une boisson excellente. Mais cette eau bienfaisante dut être gagnée de haute lutte ; le puits était comblé et les hommes, en dépit de leur extrême fatigue, durent peiner pendant 28 heures consécutives avant de pouvoir étancher leur soif et abreuver leurs chameaux.

Le 9 juillet, enfin, le commandant LAPERRINE avait la satisfaction de ramener tout son monde au Touat. Il rapportait de sa pénible reconnaissance un lever d’itinéraires appuyé sur des observations astronomiques ayant pour auteurs les lieutenants NIÉGER et MUSSEL.

Cette importante tournée avait révélé les caractères essentiels de l’erg Chech et donné des indications précieuses sur les possibilités, pour un groupe de méharistes, de s’y déplacer. Il fut ainsi plus aisé au lieutenant CLERGET DE SAINT LÉGER, de la compagnie saharienne du Touat, de circuler dans cette zone, où il séjourna du mois de mars au mois de septembre 1907, et de relever l’emplacement de nombreux points d’eau inconnus qui devaient, par la suite, singulièrement faciliter la reconnaissance plus détaillée de la région.

La pénétration française vers le Sahara occidental allait entrer dans une phase nouvelle par le fait de l’avance progressive, en direction du nord-est, des troupes sénégalaises.

Depuis 1903 nos colonnes du Sénégal avaient pénétré dans la Mauritanie saharienne et occupé successivement le Trarza, le Brakna et le Tagant. Cette occupation ne s’était pas effectuée sans soulever de vives oppositions de la part des nomades ; aussi avait-elle été accompagnée de meurtriers combats, notamment lors de la prise de Tidjikja. En 1908 la situation était devenue à tel point difficile pour nos détachements qu’il apparut indispensable de purger le groupe des oasis de l’Adrar de ses éléments troubles en les refoulant dans le désert. C’est au colonel GOURAUD, le glorieux général gouverneur militaire de Paris, que l’on confia cette importante mission, et le 2 janvier 1909 Atar, capitale de l’Adrar, tomba entre nos mains.

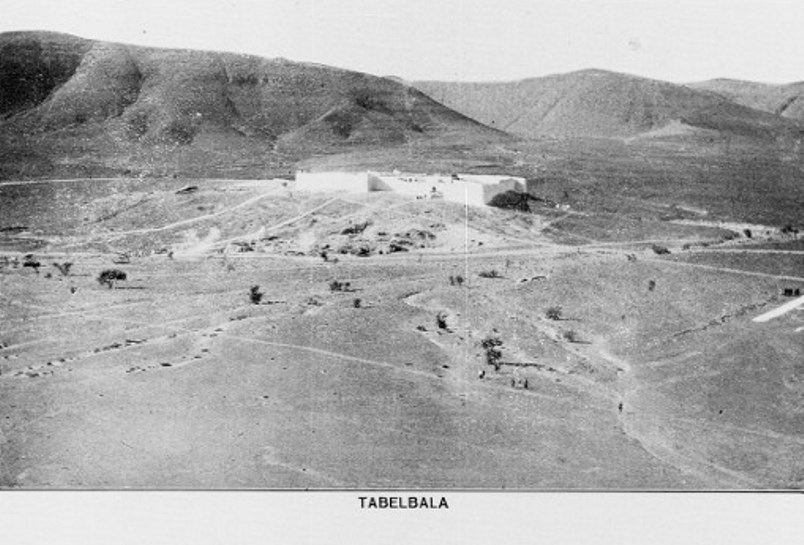

À peu près dans le même temps que les méharistes mauritaniens faisaient ce bond en avant, les méharistes algériens s’installaient à 160 kilomètres au sud-ouest de Beni-Abbès, dans l’oasis de Tabelbala. Ainsi s’annonçait, dès cette époque, l’œuvre commune de pacification qui devait, dans les années suivantes, conduire les deux colonies voisines à une coopération toujours plus étroite et à la réduction lente, mais sûre, de l’énorme trouée de 1 800 kilomètres de désert absolu qui sépare les deux postes d’Atar et de Tabelbala.

De novembre 1909 à janvier 1910 les méharistes du Touat et de la Saoura, sous les ordres du capitaine CANCEL, exécutèrent une grande reconnaissance vers l’ouest, visitant successivement les points d’eau de Tinoraj, El Atimine, Rhemiles, Boubout, etc. Le 9 décembre, alors que le détachement arrivait au puits de Tounassine, il se trouva tout à coup en présence d’un rezzou composé de plus de 200 Oulad Djerir. La situation était critique, car l’adversaire, bien armé et retranché à l’abri d’une crête rocheuse, paraissait décidé à défendre âprement la position. De plus la nuit approchait et le combat, dans ces conditions, s’avérait difficile et d’une issue, incertaine. La bataille s’engagea néanmoins avec une égale ardeur de part et d’autre. Dès le début de l’action un officier de la compagnie de la Saoura, le lieutenant LAPEYRE, tombait mortellement atteint. Bientôt, cependant les coups de feu s’espacèrent, puis cessèrent tout à fait lors la nuit fût venue. À la faveur de l’obscurité les Oulad Djerir avaient abandonné leur position pour s’enfuir dans l’immensité, laissant sur place les tués qu’ils n’avaient pu emporter.

Après ce succès le détachement CANCEL revenait au puits de Rhemilès lorsqu’il rencontra, le 12 décembre, un troupeau de chameaux volés au Soudan par les Beraber de l’entourage d’Abidine et précipitamment abandonnés. Nos méharistes s’emparèrent naturellement de ce troupeau qu’ils ramenèrent à Tabelbala, mais ils repartirent aussitôt de ce point vers le sud-ouest pour tenter de couper la route à un nouveau rezzou que l’on venait de signaler. Ce rezzou, atteint et dispersé le 3 janvier 1910, constituait un élément d’un groupe de 250 pillards qui s’étaient rencontrés à Achourat, le 29 novembre, avec les 75 méharistes soudanais du capitaine GROSDEMANDE. Un combat d’une grande violence s’était engagé entre les adversaires, mais, finalement, les Beraber durent s’enfuir en laissant 80 cadavres sur le terrain. Les soudanais, de leur côté, avaient perdu la moitié de leur effectif ainsi que leur chef, le capitaine GROSDEMANDE.

La reconnaissance du capitaine CANCEL eût un retentissement profond dans tout le Sahara occidental. Les Beraber, qui se croyaient toujours en sécurité dans l’Iguidi, avaient été fâcheusement surpris par l’irruption soudaine des Châamba. Chassés des oasis du Touat, ils se voyaient désormais inquiétés jusque dans leurs repaires, et il leur parut évident qu’il leur serait à l’avenir difficile de se livrer au pillage avec la même liberté que naguère et avec la même certitude d’échapper à toute impunité.

De décembre 1911 à janvier 1912, les précédentes explorations furent complétées par un groupe de la compagnie de la Saoura qui se rendit jusque dans l’Ouahila sous les ordres du lieutenant BRETZNER et de l’officier interprète CHAREIX. Au cours de cette tournée des puits nouveaux furent découverts, enrichissant ainsi la documentation déjà rassemblée. Nos méharistes se familiarisaient avec ces contrées et devenaient des guides sûrs pour l’avenir.

Les Beraber n’avaient cependant pas renoncé à leurs habitudes de banditisme en dépit des incursions des Sahariens dans leur domaine demeuré jusqu’alors inviolé. Au surplus, sous réserve de certaines précautions que commandait la situation nouvelle, ils n’avaient pas encore grand chose à craindre. Les reconnaissances des méharistes algériens étaient rares et trop limitées dans l’espace pour être réellement dangereuses et, seul, un concours de circonstances exceptionnel pouvait permettre d’atteindre des pillards se tenant sur leurs gardes et peu enclins, généralement, à se battre sans profit.

Les Beraber allaient de nouveau se signaler à l’attention au printemps de l’année 1912, au moment où la grande caravane, l’azalaï, quitte les rives du Niger pour aller chercher à Taoudeni les précieuses et estimées barres de sel.

L’azalaï, comme à l’accoutumée, était protégé par un détachement de méharistes et de tirailleurs soudanais commandé par le lieutenant d’infanterie coloniale LELORRAIN. Arrivée au puits dans la journée, l’escorte trouva le point d’eau d’El Guettara, au sud-est de Taoudeni, le 23 mai, occupé par plus de 150 Oulad Djerir qui la reçurent à coups de fusil. Le combat s’engagea aussitôt et se prolongea pendant toute la nuit. Le lendemain, au lever du jour, le feu avait cessé. Les soudanais avaient presque tous succombé l’un après l’autre, face à l’ennemi ; le lieutenant LELORRAIN et son adjoint, l’adjudant ROSSI, déjà blessé à Achourat en 1909, se trouvaient parmi les morts, en avant de leurs hommes, à leur place de chefs.

C’est en cette même année 1912, peu de temps avant l’événement qui vient d’être rappelé, que la mission du chemin de fer transafricain, dirigée par le capitaine NIÉGER, vint au Sahara poursuivre ses études. Tandis qu’une partie de cette mission se dirigeait vers le Hoggar, un autre petit groupe, placé sous le commandement du capitaine CORTIER, de l’infanterie coloniale, était chargé de traverser le Tanezrouft au sud de Reggan, en vue de rechercher la piste caravanière qui reliait autrefois le Touat à Tombouctou et que l’explorateur LAING, assassiné près d’Araouane, suivit en partie en 1826.

L’entreprise était doublement périlleuse, en raison des difficultés inhérentes à la complète aridité de la région et des risques presque certains de rencontrer les Beraber au débouché en zone soudanaise.

Mais le capitaine CORTIER, qui devait plus tard trouver une mort glorieuse au champ d’honneur, sur le front de France, n’était pas homme à s’émouvoir de telles contingences. Officier de haute valeur intellectuelle, saharien consommé qui a laissé de nombreux travaux sur le Sahara soudanais, CORTIER n’ignorait pas les dangers auxquels il allait s’exposer. Aussi n’avait-il rien négligé pour réussir et le succès de son exploration a prouvé sa grande expérience du désert.

Il y a une cinquantaine d’années cette piste du Touat à Tombouctou, que de luxueux cars empruntent aujourd’hui régulièrement, était encore suivie par les caravaniers. Ceux-ci pouvaient se ravitailler en eau assez facilement et trouver même, en cas d’attaque, des refuges dans les deux casbahs d’Ouallen et d’Amranène. Par suite de quel cataclysme les puits tarirent-ils soudain ? Il faut voir là sans doute la conséquence d’une sécheresse de plusieurs années consécutives. Quoi qu’il en soit la route devint, dès lors, impraticable ; elle dût être abandonnée et les derniers caravaniers qui, poussés par la force invincible de la tradition, voulurent quand même passer périrent de la soif après une cruelle agonie.

CORTIER quitta le puits d’Ouallen le 18 mars 1913 accompagné de trois hommes seulement et emmenant huit chameaux pour le transport de la réserve d’eau. Successivement le vaillant explorateur passa aux puits d’Azennezan, d’Amranène, d’Aïn-Cheikh, de Tin Dedine, de Tin Datsen, mais tous ces puits, signalés par de vieux caravaniers, étaient à sec. Ce n’est que le 27 mars, c’est-à-dire neuf jours après le départ d’Ouallen, que l’officier arriva au puits de Tagnout où, enfin, il pût renouveler sa provision d’eau. Mais l’endroit n’était pas sûr et il eut été dangereux de s’y attarder. Deux jours plus tard, le petit groupe héroïque atteignit Achourat et, de là, il gagna rapidement les régions plus hospitalières du Soudan.

La magnifique exploration du capitaine CORTIER est trop peu connue. On ignore, semble-t-il, qu’il fut le premier à reconnaître cette voie sur laquelle les automobiles roulent désormais à vive allure sans le moindre danger.

Certes ceux qui, après lui, se hasardèrent en automobile dans le Tanezrouft ne furent pas sans mérite et notre admiration leur reste acquise. Mais il ne faut pas oublier les précurseurs dont les risques, les fatigues, les angoisses, sont difficilement perceptibles à ceux qui n’ont pas vécu l’existence du méhariste de cette époque. Si un nom doit être donné un jour à la route Reggan-Gao, il serait de toute justice d’appeler cette artère transsaharienne : « Route capitaine Cortier » ; on honorerait ainsi la mémoire d’un grand saharien, hardi explorateur et glorieux officier, qui, sans guide, sans secours possible, n’hésita pas à s’aventurer, presque seul, dans cette contrée sinistre et à jouer ainsi sa vie pour la science et pour son pays.

Le rezzou qui extermina le détachement LELORRAIN à El-Guettara le 23 mai 1912 avait pu regagner ses repaires sans être inquiété, en emportant ses prises. C’est aux méharistes de la compagnie saharienne du Tidikelt qu’allait revenir l’honneur de venger leurs frères soudanais.

Un détachement aux ordres de l’adjudant GAUTIER s’étant rendu le 14 novembre 1912 au puits de Tagnout, que venait de reconnaître le capitaine CORTIER, se trouva en présence d’un rezzou auquel il livra combat. Mais les pillards n’étaient pas disposés à la bataille ; ils s’enfuirent à la faveur de la nuit, non sans laisser sur place un nombreux butin.

À ce même moment arrivait du nord un groupe commandé par le capitaine CHARLET. Mis au courant des événements, cet officier organisait aussitôt la poursuite. Sans arrêt presque, voyageant le jour comme la nuit, CHARLET et ses méharistes suivirent les traces des pillards. Après avoir couvert plus de huit cents kilomètres en une fantastique randonnée de dix jours, ils atteignirent les Beraber le 29 septembre au puits de Zmila. Le rezzou se croyait en sécurité et la surprise fut complète ; les pillards durent battre précipitamment en retraite en abandonnant de nombreux morts ainsi que toutes leurs prises, en particulier cent cinquante nègres, négresses et négrillons qu’ils emmenaient en esclavage.

Le capitaine CHARLET est le premier officier qui ait atteint l’erg Chech par l’ouest et son raid est l’un des plus beaux épisodes de l’épopée saharienne si riche en glorieuses aventures. CHARLET est tombé, lui aussi, sur le front français pendant la guerre à la tête de son bataillon de zouaves. C’était un héros (1).

Progressivement le Sahara occidental livrait ainsi ses secrets et perdait de son mystère. Dès ce moment se dessina une véritable doctrine d’expansion française vers l’ouest ; aux raids isolés et sans lendemain se substitua un plan d’ensemble à l’exécution duquel devaient participer les compagnies du Touat et de la Saoura. L’action de ces deux unités allait d’ailleurs se conjuguer, par un heureux hasard, avec celle des troupes de la Mauritanie.

L’année 1913 fut extrêmement active et importante.

__________________

(1) Au Sahara avec le Commandant Charlet, par Léon LEHURAUX, Edition Plon, 8, rue Garancière, Paris 6°.

Du côté de la Mauritanie la situation avait été améliorée à la suite de l’occupation de l’Adrar par le Général GOURAUD. Cependant les Reguibat n’avaient pas accepté de bonne grâce leur éviction de cette région et leur mécontentement, soigneusement entretenu par notre irréductible ennemi MA-EL-AÏNIN, le très écouté marabout de Smara, ne devait pas tarder à se manifester à nos dépens. Le 10 janvier 1913, profitant d’une imprudence des nôtres, les Reguibat assaillirent à l’improviste un petit groupe méhariste campé à l’ouest d’Atar, au puits de Liboïrat. Tous les Français du détachement, au nombre de cinq, dont le lieutenant MARTIN, furent tués ainsi que les cinquante tirailleurs. Seuls les gardes maures échappèrent au massacre. Ce fut un vrai désastre, car les assaillants purent emporter un précieux butin comprenant plus de cent fusils, des milliers de cartouches, cinq cents chameaux et tous les bagages.

Cette malheureuse affaire ne pouvait demeurer sans châtiment. Aussi décida-t-on l’envoi d’une colonne de répression dans la Seguiet-el-Hamra, et cette colonne, composée de neuf officiers et quatre cents hommes commandés par le lieutenant-colonel MOURET, partie le 9 février d’Atar, parvenait vingt jours après à Smara sans coup férir. La cité sainte des Ma-el-Aïnin avait été précipitamment abandonnée des hommes, et les marabouts avaient jugé prudent de quitter leur zaouia. Mais ce calme était trompeur et le colonel MOURET apprenait bientôt que l’un des fils de MA-EL-AÏNIN se trouvait à quelque distance de là, vers le sud-est, avec un millier de guerriers bien armés se disposant à tenter un nouveau coup de main contre nos postes de la Mauritanie.

Bien que disposant d’un effectif très inférieur en nombre et se trouvant très éloigné de ses bases, le colonel prit néanmoins la résolution de s’opposer à la marche de la harka. Il rencontra celle-ci dans l’oued Tagliate et une lutte terrible s’engagea entre les deux troupes. Durant les deux journées des 9 et 10 mars l’issue de cette rencontre demeura incertaine. L’ennemi très mordant, amplement approvisionné en munitions, ne se montrait pas disposé à lâcher prise, lorsque brusquement, sans motif plausible, il abandonna la lutte, laissant une centaine de tués sur les lieux du combat. On connut plus tard la raison de ce départ : les Reguibat, au plus fort de l’action, avaient appris l’attaque de leurs campements de Zemmour par nos partisans et n’avaient plus eu, dès lors, que la seule pensée de courir protéger leurs femmes et défendre leurs biens.

Il ne semble pas que le lieutenant-colonel MOURET ait rendu publiques ses observations sur cette magnifique expédition au cœur du Sahara occidental, dans cette mystérieuse Smara que nul européen n’a revue depuis, sauf ce jeune et héroïque Français, Michel VIEUXCHANGE, mort des suites de ses fatigues au retour de sa périlleuse visite dans l’oasis des Ma-el-Aïnin. Le lieutenant-colonel MOURET a été tué sur le front pendant la guerre et ses notes personnelles ont disparu. Sa reconnaissance en pays dissident n’en demeure pas moins remarquable à de nombreux points de vue et a démontré les possibilités d’offensive en région saharienne, dans un large rayon, des troupes de la Mauritanie affectées à la police du désert.

Tandis que la Mauritanie septentrionale était le théâtre de ces événements, les sahariens de la Saoura et du Touat accentuaient leur marche vers l’ouest et enregistraient de nouveaux succès.

Au printemps de l’année 1913 le capitaine MARTIN poussait jusqu’au puits de Chenachan, déjà reconnu en 1904 par le capitaine FLYE SAINTE MARIE, et coupait l’erg Iguidi. Quelques mois plus tard, le même officier passait l’oued Daoura à Hassi Châamba, traversait ensuite la hammada du Drâa et l’Ouahila et parvenait jusqu’au puits d’El-Rhers le 29 novembre. Une autre belle reconnaissance fut également exécutée à la fin dé cette même année par le capitaine MOUGIN, commandant de la compagnie du Touat ; les puits de Tarmanant et d’Ouni-el-Assel étaient visités, puis, après la traversée de la hammada El-Barka, le détachement parvenait à environ trente kilomètres de l’oasis de Tindouf en un point sensiblement plus à l’ouest que celui atteint par le capitaine FLYE SAINTE MARIE. Cette reconnaissance est l’une des plus intéressantes, du point de vue des résultats scientifiques, qui aient été exécutées dans le Sahara occidental ; elle enrichit nos connaissances géographiques de documents précieux dus à la compétence du lieutenant NICLOUX.

Les années qui suivirent complétèrent l’œuvre entreprise. En janvier 1914 un groupe de la compagnie du Tidikelt sous les ordres du lieutenant GIROD se rendit dans l’erg Chech dans le dessein de reconnaître Bir Ould Brini. Cette expédition faillit être fatale à la petite troupe qui, n’ayant pas découvert le puits, fut un moment en mauvaise posture. Elle demeura néanmoins dans la région de Bir Zmila qu’elle explora en détail, puis elle se rendit à Taoudeni : elle y rencontra un détachement du groupe du Hoggar commandé par le lieutenant DE LA ROCHE et qu’accompagnait le chef de bataillon MEYNIER, commandant militaire du territoire des Oasis.

Pendant la guerre 1914-1918 l’activité des groupes méharistes eut à s’employer sur d’autres théâtres d’opérations. Cependant la pénétration en direction de l’ouest ne fut pas abandonnée. D’intéressantes, reconnaissances furent exécutées, notamment celles du capitaine AUGIÉRAS dans les Eglabs au printemps de 1915, des lieutenants BEDEL et WOLFER dans l’Ouahila en juin 1917, et du capitaine VINCENT à Taoudeni d’octobre 1917 à janvier 1918. Dans les premiers mois de l’année 1918 le lieutenant CÉSAR conduisit de nouveau les méharistes de la Saoura dans l’Ouahila. L’année suivante ce furent les sahariens du Touat qui se rendirent dans les Eglabs sons la conduite de l’adjudant-chef CUVELIER et, enfin, en mai 1920, le capitaine AUGIÉRAS effectuait une grande reconnaissance dans l’Iguidi et le plateau du Drâa et préparait ainsi la jonction qui, à la fin de cette même année, allait réunir aux confins algéro-mauritaniens les troupes des deux colonies voisines.

Cette jonction eut lieu le 25 décembre au puits d’El-Mzerreb, dans le Hank, entre les méharistes des compagnies du Touat et de la Saoura commandés par le capitaine AUGIÉRAS et les méharistes de la Mauritanie ayant à leur tête le commandant LAUZANNE. Les deux colonnes réunies se portèrent ensuite dans le sud de l’Iguidi, jusqu’au puits d’Aïoun-Abd-el-Malek, point de rassemblement des rezzou, puis elles se séparèrent pour regagner leurs bases.

La liaison algéro-mauritanienne concrétisa d’une manière éclatante les résultats de plus de quinze années d’efforts persévérants, poursuivis tant par l’Algérie que par l’Afrique occidentale française pour l’extension de la pacification dans le Sahara occidental. Le rêve qu’avaient formé les PANET, les SOLEILLET, les Camille DOULS, les BLANCHET, tous ces hardis explorateurs que hantait le mystère de ces régions inviolées, était enfin réalisé. Désormais aucun obstacle matériel ne s’opposait plus à une coopération vraiment active et efficace des troupes des deux colonies ; celles-ci allaient pouvoir réunir leurs forces et appliquer une politique commune en vue de hâter la désagrégation des groupes dissidents, de mettre fin aux actes de brigandage et donner ainsi aux paisibles populations sahariennes du Soudan et de l’Algérie la sécurité promise par la France.