DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE X

Le Sahara pendant la guerre

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 13 Octobre 1934

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La guerre mondiale n'eut pas de retentissement immédiat sur la situation politique dans le Sahara français. Mais il n'en fut pas ainsi en Tripolitaine où les Italiens, qui avaient remplacé les Turcs, se trouvaient aux prises avec de grosses difficultés suscitées par les Senoussistes.

La Senoussya, secte religieuse musulmane créée il y a environ un siècle par Si Mohammed Es Senoussi, ne possédait qu'une influence assez restreinte au temps de l'occupation ottomane et ce n'est qu'à partir de 1912, sous l'impulsion énergique d'Enver Bey qui devait s'illustrer plus tard sous le nom d'Enver Pacha, qu'elle prit une importance qui progressa rapidement. Prêchant l’opposition à la conquête italienne, Si Ahmed Chérif, le grand maître de l'ordre, et ses disciples réussirent à rallier les tribus nomades sous l'étendard senoussiste et à organiser des mehallas prêtes à combattre sous l'autorité d'officiers turcs.

Cependant les Italiens avaient pu occuper sans une trop grande opposition l'oasis de Ghadamès au mois d'avril 1914, mais lorsqu'ils quittèrent les côtes de la Grande Syrte pour gagner Mourzouk et menacer ainsi les oasis de Koufra, citadelle de la Senoussya, l'attitude des Senoussistes se modifia et devint résolument hostile. Les Italiens parvinrent toutefois à se rendre de Mourzouk à Ghat, grâce à l'aide apportée par deux chefs touareg, Sultan Ahmoud et Boubekeur ag Allegoui lesquels espéraient recevoir en récompense, l'un son ancienne propriété de Djanet, le second le commandement du pays Ajjer dont il était l'aménoukal héréditaire depuis la mort d'In-guedazzen.

C'est donc en Tripolitaine que se produisit le premier contrecoup de la guerre au Sahara. Les troupes italiennes, isolées dans des postes extrêmes occupés trop hâtivement, privées de ravitaillement, furent contraintes de se retirer. En novembre 1914 la garnison de Ghadamès passait sur le territoire tunisien et un mois plus tard celle de Ghat, composée de 250 Erythréens, se réfugiait en territoire algérien devant la menace d'une attaque senoussiste.

Après l'évacuation de Ghat, Sultan Ahmoud prit possession de la ville au nom du chérif de Koufra. Les askaris, laissés par les Italiens à la garde de leurs biens, s'empressèrent de lui remettre armes, munitions et approvisionnements hâtivement abandonnés, qui constituèrent un butin de première importance. Sultan Ahmoud, triomphant, fit aussitôt répandre le bruit d'une prochaine attaque contre les Français, mais cette politique n'entrait pas dans les vues de la Senoussya et Ahmoud fut remplacé par son rival, Boubekeur ag Allegoui, avant d'avoir pu exécuter son projet.

Les Senoussites, en effet, n'étaient pas prêts à se lancer contre nous. Sans doute eussent-ils été heureux de s'emparer de Djanet et de nous chasser du pays des Touareg Ajjers. Pour le moment Si Ahmed Chérif, en bon stratège, préférait adopter à notre égard une politique de conciliation ; il désirait éviter toute complication de notre côté et surtout une intervention quelconque de nos troupes. Son activité était alors, entièrement attirée vers les côtes tripolitaines où paraissait devoir se dérouler l'action principale ; il avait besoin d'y concentrer toutes ses forces disponibles et il eût été imprudent de soulever dans la Tripolitaine occidentale des difficultés auxquelles il lui aurait été probablement difficile de faire face.

Au mois de septembre 1915 la situation allait brusquement s'aggraver du côté de la Tunisie. Sous la conduite de Khalifa ben Asker, délégué du Grand Senoussi, des combats s'engagèrent autour du poste de Dehibat. Des tribus tunisiennes entrèrent en rébellion et attaquèrent le poste de Remta, au sud de Tataouine. Mais c'est le 2 octobre, contre le poste de Oum Souigh, que l'attaque la plus puissante fut entreprise par Khalifa ben Asker à la tête de 3 000 guerriers. La vaillante petite garnison composée d'une compagnie du 15° groupe spécial, d'un peloton de spahis, de quinze goumiers et renforcée d'un détachement de sahariens de la compagnie du Tidikelt sous le commandement du capitaine Levasseur, tint victorieusement tête aux assaillants pendant une semaine, jusqu'à l'arrivée d'une colonne venue de Tataouine qui dispersa la mehalla ennemie après lui avoir infligé de lourdes pertes.

Sur la frontière algéro-tripolitaine il ne se passa rien d'anormal durant l'année 1915. Bien mieux, Si Labed, propre frère du Grand Senoussi, engagé sur la frontière tunisienne dans des opérations généralement peu heureuses, conservait vis à vis de nous, en pays Ajjer, une attitude correcte, ne nous ménageant pas les protestations amicales et employant avec complaisance la formule chère aux musulmans : « le bien et la paix ». À nos émissaires, qu'il recevait courtoisement, il assurait de ses bonnes intentions et prétendait que nous n'avions à nous méfier que des chefs Ajjers auxquels, jamais, il ne prêterait la moindre aide. Il manœuvrait si habilement que nos agents les plus sûrs et les plus subtils rentraient dupés de cette apparente sincérité.

En réalité Si Labed préparait l'attaque de l'oasis de Djanet. Il laissait Sultan Ahmoud se mettre en avant, mais il confiait le soin de mener l'affaire à son agent particulier Abdesselam auquel il fournissait un contingent tripolitain, des armes et même un canon italien. Il chargeait en même temps les nobles de colporter parmi les imrad l'annonce de la guerre sainte. Nos tribus étaient discrètement, mais très activement travaillées et cette propagande portait ses fruits. Oubliant nos bons traitements à leur égard, les imrad écoutaient avec complaisance les bruits en circulation ; ils s'émerveillaient du prodigieux pouvoir que l'on accordait à la « baraka » de Si Labed, la plus appréciée dont Allah eût jamais doté un marabout. Avec le secours d'une telle baraka ils commençaient à penser que la puissance française pourrait céder comme la puissance italienne, et qu'il serait alors possible de se partager le butin des magasins de Djanet.

C'est au début de 1916 que furent constatés les premiers départs en dissidence, bientôt suivis de quelques désertions parmi les méharistes de la compagnie saharienne du Tïdikelt. Dès lors le chef senoussiste de Ghat changea de ton et sa correspondance avec le chef de poste de Djanet, jusque là restée courtoise, devint incorrecte. Des rumeurs hostiles aux Français étaient propagées dans toute la région. Une proclamation appelant tous les musulmans à se grouper contre les chrétiens était distribuée clandestinement à nos militaires. Certains chefs Ajjers, caïds des tribus imrad, prenaient une attitude équivoque, s'éloignant des postes d'où ils pouvaient être facilement surveillés afin d'être prêts à passer à l'ennemi au premier signal.

Le 6 mars 1916, le poste de Djanet comprenant une cinquantaine d'hommes commandés par un sous-officier Français, le maréchal des logis Lapierre, était assiégé par une forte mehalla et bombardé avec du canon. La petite garnison possédait bien aussi un canon, mais son stock de munitions était limité et, en plus, elle ne disposait que de peu de vivres. Elle tint pourtant tête à l'assaillant pendant dix-huit jours, après quoi ses munitions utilisées, sa réserve d'eau et de denrées épuisée, la vaillante petite troupe tenta une sortie de nuit et réussit à gagner la montagne où, quelques jours plus tard, elle devait, par suite d'un concours de circonstances malheureuses, être rejointe par un détachement senoussiste, capturée, et emmenée en captivité à Koufra.

Entre temps, le groupe méhariste qui se trouvait dans l'oued Tarat sous les ordres du capitaine Duclos avait pu être alerté grâce au dévouement d'un saharien. Celui-ci avait réussi à sortir de Djanet et à traverser les lignes ennemies sans être inquiété, pour apporter à Tarat la nouvelle de l'investissement du fortin. Le groupe se porta immédiatement au secours de la garnison, mais il ne put arriver à temps. Après quelques combats contre des forces très supérieures en nombre occupant une région montagneuse dont les moindres recoins leur étaient familiers, le groupe dut battre en retraite et se replier sur le poste de Fort Polignac.

Nous ne pouvions rester sur cet échec qui portait atteinte à notre prestige et pouvait provoquer des troubles dans les autres parties du Sahara français. Mais contre des adversaires nombreux et bien armés grâce aux fusils laissés par les Italiens avec des munitions en grande quantité dans les garnisons abandonnées de la Tripolitaine, il fallait disposer de moyens plus importants que ceux jusqu'alors utilisés. On organisa donc une colonne comprenant 800 méharistes, 2 canons de 80 m/m de montagne et 4 mitrailleuses et cette colonne placée sous le commandement du chef de bataillon Meynier, commandant militaire du territoire des oasis, se porta, en avril, de Fort Flatters sur Djanet.

Arrivée devant Djanet le 11 mai 1916, la colonne prit aussitôt contact avec les fellagas. Le lendemain elle se portait à l'attaque des positions ennemies, mais le canon ne parvint pas à chasser l'adversaire des formidables retranchements qu'il occupait dans les falaises abruptes qui bordent l'oued. Un mouvement tenté par l'oued fut vite arrêté par un feu meurtrier parti des crêtes environnantes toutes garnies de tireurs à l'abri. Suspendue le 13, l'attaque était reprise les 15 et 16 mai suivant une nouvelle tactique, et après trente heures de combats incessants la harka senoussiste prenait la fuite et le drapeau français, de nouveau, flotta au faîte du minaret de la zaouïa, À l'occasion de ce beau fait d'armes ce fortin reçut le nom de Fort Charlet en hommage à la mémoire de l'officier qui avait occupé définitivement l'oasis au nom de la France en 1911 et dont on venait d'apprendre la mort héroïque sur le champ de bataille en Champagne.

Pour compléter ce succès le commandant Meynier poursuivit l'ennemi qui avait pu évacuer Djanet avec son armement et ses munitions pour prendre la direction de Ghat. La troupe française ne réussit point à rejoindre la harka et elle dut s'arrêter devant l'oasis de Ghat sans pouvoir y pénétrer. Le commandant militaire résolut alors de faire le blocus de la ville et d'entamer des négociations en vue de faire cesser les hostilités. Pendant plus d'un mois la colonne séjourna dans les petites palmeraies voisines de Ghat, réduite à une inactivité qui influait défavorablement sur l'esprit de tous avec d'autant plus de force que les méhara souffraient du manqué de pâturages et que la colonne, gênée dans ses communications, ne recevait pas les ravitaillements nécessaires à sa subsistance.

L'envoi de caravanes même bien escortées à travers le Tassili présentait, en effet, des difficultés trop grandes dans un pays en rébellion et propice aux guets-apens. Les caïds partis en dissidence étaient devenus chefs de bandes et attaquaient les détachements trop faibles, les convois et les courriers. À bout de vivres, ne disposant plus que de montures fourbues, le commandant donna l'ordre de repli sur Fort Polignac et Djanet fut provisoirement abandonné. La colonne française, après une marche pénible dans le Tassili, atteignit Polignac sans incident et gagna ensuite Fort Flatters pour se ravitailler et procéder à sa réorganisation.

Fort Polignac devenait ainsi notre poste le plus avancé vers l'est avec une garnison de 100 hommes. Un groupe commandé par le capitaine Duclos assurait la liaison entre ce poste et Fort Flatters. Le 6 septembre 1916 ce groupe, qui escortait un convoi de vivres et un poste récepteur et émetteur de T.S.F. destinés à Fort Polignac, était brusquement attaqué dans l'oued Ihan à une centaine de kilomètres à l'ouest de ce poste. Après un dur combat l'adversaire fut repoussé et le convoi put parvenir non sans de pénibles efforts à destination.

Vers la fin de l'année 1916 la garnison de Polignac, fortement éprouvée par une épidémie de scorbut, constamment harcelée par des bandes ennemies, se trouvait dans l'impossibilité de défendre pendant longtemps encore le poste par ses seuls moyens. En novembre la colonne de Fort Flatters se porta à son secours. C'était une force imposante, comprenant près d'un millier d'hommes parmi lesquels se trouvaient des spahis et des tirailleurs algériens. Mais avec ses effectifs ainsi accrus et surtout avec la présence de troupes régulières, les exigences du ravitaillement devinrent plus grandes ; les difficultés rencontrées pour l'alimentation des troupes lors de la conquête du Touat en 1900-1901 se renouvelèrent avec cette complication que les communications étaient encore moins sûres entre Ouargla et Fort Polignac. Plusieurs convois furent enlevés privant ainsi nos détachements de ravitaillements ardemment attendus et donnant par ailleurs à nos adversaires les vivres et objets dont ils avaient grand besoin.

La situation menaçant de s'aggraver et les multiples réquisitions de chameaux ayant indisposé les tribus du nord, en particulier les Châamba qui craignaient pour leur cheptel, le gouverneur général de l'Algérie ordonna l'évacuation de Fort Polignac. La garnison quitta ce poste le 17 décembre sous la protection de la colonne pour se replier sur Fort Flatters. Seul un groupe mixte composé de tirailleurs algériens et de sahariens resta provisoirement installé à Aïn-el-Hadjadj, à mi-chemin entre Polignac et Flatters, pour couvrir la ligne de communications avec ce dernier poste et surveiller un matériel important laissé en ce point faute de moyens de transport.

Dans la nuit du 12 au 13 février 1917 ce groupe d'Aïn-el-Hadjadj fut surpris par une bande d'environ 250 guerriers. Après un combat violent qui se prolongea jusqu'au lever du jour, les fellagas furent repoussés en laissant de nombreux morts sur le terrain. De notre côté nous avions perdu cinq militaires indigènes et un officier, le médecin aide-major Vermalle. Le détachement se replia alors sur Fort Flatters qui devint le seul centre de résistance dans le Sahara oriental. Une tentative d'attaque en masse de ce poste le 9 mai sous la direction personnelle de Sultan Ahmoud n'eut aucun succès et les assaillants se retirèrent définitivement vers le Fezzan. Cette attaque avortée fut la dernière manifestation sérieuse des Senoussistes contre nous.

Alors que se déroulaient les événements qui viennent d'être brièvement rappelés, la propagande senoussiste s'étendait également jusqu'au Hoggar et dans les pays soudanais.

La prise d'Aïn-Galakka le 27 novembre 1913 par le colonel Largeau, suivie de celle de Gouro le 14 décembre suivant, avait porté un coup sérieux au prestige de la Senoussya dans le centre africain. Néanmoins, le Grand maître de l'ordre, Si Ahmed Ghérif, dans son incommensurable orgueil, ne perdait pas l'espoir de rétablir son influence dans ces vastes contrées dont les populations étaient, naguère encore, soumises à son autorité spirituelle et d'où il tirait des ressources appréciables en vivres et en esclaves.

Tandis que son frère cadet, Si Mohamed Labed, nous assurait des bonnes intentions de la confrérie, ainsi que de son désir de vivre en paix avec nous, Ahmed Chérif se refusait à s'incliner devant les événements de 1913-1914 et réclamait impérativement l'évacuation de divers postes, tels que ceux de Gouro et d'Aïn-Galakka, que nous occupions (1).

Après leur défaite d'Aïn-Galakka, les fidèles partisans du Grand Senoussi continuèrent à entretenir là haine du chrétien ainsi que la foi senoussiste : chez leurs anciens khouans. Mais ces efforts de propagande n'obtinrent aucun succès dans l'Afrique centrale. Malgré la regrettable évacuation du Tibesti, au mois d'août 1916, qui eut pour conséquence de multiplier les rezzou toubous et de retarder la pacification de cette région, on peut dire que les indigènes du centre africain français demeurèrent sourds aux appels du maître de Koufra et que leur attitude resta en général correcte durant la guerre contre l'Allemagne.

Il n'en fut pas de même dans le territoire du Haut-Sénégal-Niger où, dans le courant de l'année 1916, les Touareg de la boucle levèrent presque en totalité l'étendard de la révolte.

___________________________________

(1). Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici que, contrairement à certaines affirmations, la région située au nord du Tchad n’a jamais appartenu à la Turquie. Avant notre intervention, c'est la Senoussya qui régnait souverainement à Aïn-Galakka et à Gouro, comme elle régnait à Koufra. Sans doute les Turcs firent-ils une timide et éphémère apparition en 1911 au Borkou et au Tibesti, appelés par les Senoussistes inquiets de notre avance progressive. Mais le petit détachement d’Albanais, commandé par le capitaine ottoman Rifky, ne demeura que quelques mois dans ces régions et ce simulacre d'occupation resta sans lendemain.

On ne possède pas de preuves formelles de l'intervention des Senoussistes de Koufra dans ce mouvement. Il n'en est pas moins certain que, là également, c'est l'Islam qui se dressa contre les chrétiens et que l'insurrection des Touareg du Niger fut fomentée et parfois même dirigée par de fanatiques marabouts xénophobes de la tribu des Kel Es Souk.

Dès 1915 la propagande des Kel Es Souk s'étendit insidieusement parmi toutes les tribus de la boucle du fleuve. Au mois de juin une première tentative de rébellion chez les Touareg du Gourma et de l'Oudala fut assez facilement enrayée, mais la révolte du mois de décembre suivant fut plus sérieuse et ce n'est qu'en juin 1916 que l'on parvint à la maîtriser. Chez les Oulliminden, la plus importante et la plus belliqueuse des tribus touareg de la région de Tombouctou, les marabouts Kel Es Souk n'eurent pas grand peine à rallier ces turbulents nomades à leurs idées. Mais l'agitation qui se manifesta alors ne passa pas inaperçue des autorités du Soudan. Pour y mettre fin celles-ci prirent, en 1915, la grave décision de procéder à l'arrestation de l'aménoukal des Oulliminden, Fihroun, que ses intrigues avaient sérieusement compromis. C'était un précieux otage entre nos mains et un gage à peu près certain de la tranquillité de la tribu tant que durerait l'incarcération de son chef.

Cependant Fihroun, détenu à Gao pour y purger une peine de cinq années d'emprisonnement, réussissait à s'évader dans la nuit du 13 au 14 février 1916 et à rejoindre ses gens. Ulcéré dans son amour-propre d'aménoukal, ayant le sentiment d'une diminution sensible de son prestige dans toute la région soudanaise, il partit en prenant, vis à vis de l'autorité française, une attitude, franchement hostile. Dans une lettre qu'il fit parvenir au commandant de Tombouctou il affirma, dans un furieux cri de révolte, que « le règne des koufar était fini » qu'il « déclarait la guerre aux Français » et qu'il « allait les combattre avec les Iforas et les Hoggars commandés par l'aménoukal Moussa ag Amastan qui lui avait promis son concours ».

C'était une déclaration de guerre en règle. Les Oulliminden allaient bientôt passer aux actes.

La première offensive fut dirigée contre le poste de Menaka. Dès fin février 1916 les Oulliminden, renforcés d'un groupe de Touareg nigériens et d'un parti d'une centaine de Beraber venus du sud marocain dans l'intention de se livrer au pillage, coupaient le poste de ses communications. La première attaque se produisit le 13 mars sans succès. Renouvelée le 28 avec des forces plus importantes, le résultat ne fut pas plus heureux pour les assaillants qui alors se retirèrent. Le 9 avril ils tentèrent la même entreprise contre les habitants du village de Filingué, où ils furent reçus par une fusillade nourrie et ils durent s'enfuir en désordre, laissant sur le terrain plus de cent cadavres.

À cette époque le groupe méhariste algérien du Hoggar nomadisait dans la région de Kidal, sous le commandement du capitaine de la Roche, à proximité des campements Hoggars et Taïtoqs qu'il était chargé de protéger contre les rezzou marocains. Mis au courant des projets de Fihroun et de ses tractations possibles avec l'aménoukal des Hoggars, le capitaine de la Roche convoquait d'urgence ce chef targui pour recueillir ses explications. La réponse de Moussa fut digne de ce grand ami de la France. Il avait bien reçu une lettre de Fihroun, mais il avait dédaigné d'y répondre. Et afin de prouver son loyalisme il envoyait à son chef un important renfort de goumiers pour marcher contre les Oulliminden révoltés.

Invité par le commandant de la région de Tombouctou à participer à la répression du mouvement de rébellion, le commandant du groupe du Hoggar quittait Kidal le 2 avril en direction de Menaka où il parvenait sept jours plus tard. Il y apprenait que les Oulliminden, après leur insuccès à Filingué, s'étaient concentrés à la mare d'Andéramboukane, à environ 90 kilomètres au sud de Menaka, d'où ils se livraient à des exactions au préjudice des villages de la région. II apprenait également qu'une colonne venant de divers points du Soudan se dirigeait vers Andéramboukane où il était lui-même convié à se rendre avec son détachement.

Le 25 avril une reconnaissance, composée du goum Hoggar, quittait Menaka en éclaireur du groupe méhariste algérien. Ce goum se heurtait presqu'aussitôt à une troupe de révoltés à laquelle il infligeait une sévère leçon en lui enlevant un important troupeau qu'elle avait razzié. Le 5 mai, le capitaine de la Roche quittait à son tour Menaka et deux jours après il faisait sa jonction avec la colonne de secours rassemblée aux abords de la mare d'Andéramboukane. Les Oulliminden et la troupe française se trouvaient dès lors en présence. Une rencontre était inévitable. Au surplus ni les uns ni les autres n'avaient le désir de s'y soustraire.

La mare d'Andéramboukane couvre le fond d'une cuvette formée par le confluent des oueds Azaouak et Assakaré. Tout autour de cette mare pousse une végétation extrêmement touffue et inextricable. C'est une véritable petite forêt d'une largeur moyenne de quatre kilomètres que divisent de larges marigots aux eaux boueuses. C'est au milieu de cette forêt que les Oulliminden s'étaient retranchés en totalité, hommes, femmes et enfants, sans oublier le cheptel de la tribu évalué plus tard approximativement à 5 000 chameaux, 15 000 bœufs et plus de 30 000 moutons. Les Touareg disposaient ainsi d'une position excellente et d'autant plus difficile à prendre qu'ils l'avaient encore renforcée en édifiant des barricades dont l'inviolabilité était garantie par des épineux. On décida alors d'agir par surprise, mais celle-ci ne fut pas aussi complète qu'il avait été prévu. Des animaux parqués aux abords de la forêt, affolés par la présence inopinée de cette troupe, s'enfuirent de tous côtés jetant l'alarme parmi les Touareg. Ce fut alors un désordre indescriptible. Les Oulliminden, qui s'attendaient à livrer combat à l'ouest de leur retranchement, avaient concentré la majeure partie de leurs forces dans cette direction; désorientés par une soudaine attaque dans les deux sens ils ne surent ni s'organiser, ni se défendre ; fusillés de toutes parts, serrés entre deux groupes de combattants résolus qui avançaient à l'assaut à travers les tentes, affolés par les cris des femmes, les beuglements des animaux, les Touareg, pris de panique, s'enfuirent en toute hâte de leur repaire, y laissant plusieurs centaines de morts et après avoir abandonné les femmes et les enfants à la mansuétude des vainqueurs.

L'affaire avait duré moins de deux heures. Elle avait été superbement montée et exécutée et son heureux résultat constituait un brillant succès pour nos troupes ainsi que pour notre prestige dans la boucle du Niger.

La mort de Fihroun, le 25 juin 1916, mit définitivement fin à la rébellion. En juillet le nouvel aménoukal Akorakor apportait au chef de poste de Menaka la soumission des gens de la tribu.*

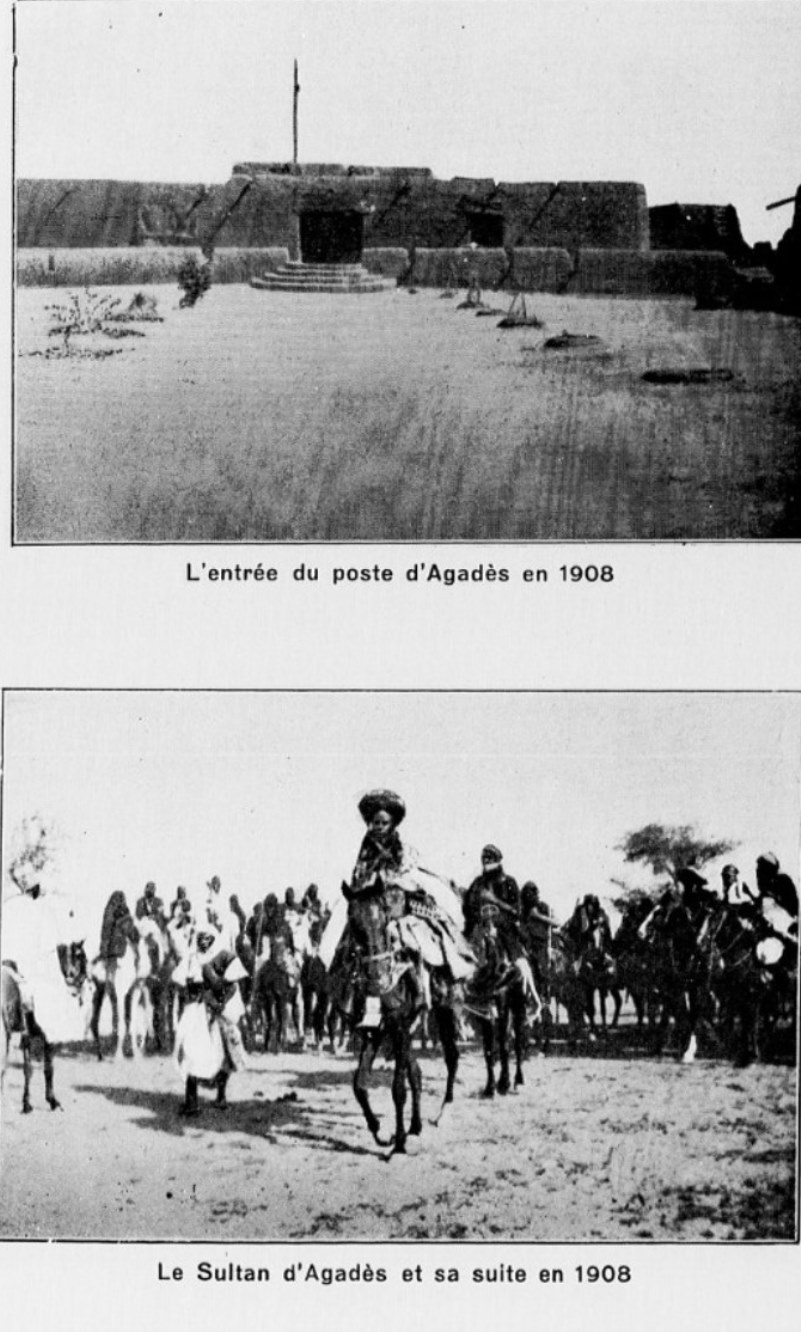

**Demeurée sans action immédiate dans la région nord de Tombouctou ainsi que dans toute la zone située à l'ouest du massif de l'Aïr, la propagande de la Senoussya fut, en revanche, extrêmement active et efficace dans l'Aïr où elle rencontra des partisans nombreux et des complicités agissantes, notamment auprès du Sultan d'Agadez, Abderrahim Tegama.

Alors que dans le centre africain français les intrigues que le chef de la confrérie avait tenté de nouer dans les milieux hostiles à notre influence n'obtenaient qu'un médiocre résultat, en Aïr, au contraire, Ahmed Chérif trouvait des gens disposés à seconder ses projets. Les preuves de cette collusion furent plus tard établies par une lettre, datée du mois d'octobre 1914, adressée au Sultan Tegama, par Si Mohamed Labed, à qui avait été dévolu le commandement de la contrée sud-ouest de la Tripolitaine.

Cependant, très occupés sur d'autres champs d'opérations, ce n'est qu'à l'automne 1916 que les Senoussistes se décidèrent à fomenter l'insurrection parmi les Hoggars et les Touareg de l'Aïr.

La direction de ce mouvement fut confiée à un homme très actif, intelligent, qui avait acquis une véritable renommée pour son courage et son audace : Aghali ben Mohamed, plus connu sous le nom de Khaoucen, originaire de la tribu des Ikaskazen, de la confédération des Touareg Kel Oui.

Au mois de novembre 1914, Khaoucen, qui se trouvait à Mourzouk, devenait l'un des principaux artisans de la rébellion dans le Fezzan. Nommé en 1915 par Si Labed commandant de la ville de Ghat, puis ensuite « serviteur du gouvernement senoussiste de la vallée du Fezzan », il allait devenir l'âme de l'insurrection dans le massif de l'Aïr. À l'automne 1916, il recevait pleins pouvoirs pour constituer des contingents et prélever, sur les effectifs et les magasins de Ghat, hommes, approvisionnements et munitions ainsi que tout le matériel nécessaire à une telle entreprise.

Dans une lettre adressée le 11 novembre 1916 au Sultan d'Agadez, Khaoucen se présentait comme féal de Si Labed ; il se disait chargé « d'exciter les musulmans et de les exhorter à la guerre sainte ». Il annonçait aussi son arrivée prochaine en Aïr afin de « délivrer ses frères de la domination des Français ». Il invitait enfin Tegama à rassembler les partisans de l'indépendance et à venir à sa rencontre. Cet appel à la révolte ne devait pas être vain et, durant plusieurs mois, l'Aïr allait être livré à l'anarchie.

Le 1er décembre 1916, à la pointe du, jour, l'alarme fut apportée au chef de poste d'Agadez par une femme du village. Celle-ci dont le mari, interprète indigène, venait d'être tué, annonça l'arrivée, au cours de la nuit précédente, d'un important groupe de méharistes venus du Fezzan, et cette déclaration ne tarda pas à être confirmée par une fusillade dirigée contre la garnison.

À ce moment le capitaine Sabathie, commandant du poste, n'avait à sa disposition que 55 fusils, effectif qui allait être porté à 90 le 16 décembre au retour d'un détachement venu d'Aguellal. De son côté le gros de la colonne ennemie comprenait 198 combattants, dont 25 artilleurs et 38 mitrailleurs, tous armés d'armes modernes de guerre, et auxquels vinrent peu, à peu s'adjoindre environ un millier de Touareg. Khaoucen, qui commandait cette excellente mehalla, était secondé ou conseillé par deux européens, dont l'origine n'a pu être exactement déterminée.

Le 13 décembre 1916 commença réellement le siège d'Agadez, siège dirigé selon la bonne tactique saharienne, mais qui devait se heurter à la confiante opiniâtreté d'un officier de valeur et à la vaillance de son héroïque petite troupe.

La première attaque lancée contre le poste eut lieu le 17 décembre. Menée avec énergie cette opération fut un insuccès pour les Senoussistes. Ceux-ci avaient cependant fait précéder leur attaque d'un intense bombardement et de feux de mitrailleuses, mais l'assaut donné par leur infanterie se brisa contre le tir précis des assiégés, tir qui causa de sérieux vides dans les rangs de l'adversaire. D'autres attaques ultérieures n'obtinrent pas plus de succès. C'est alors que Khaoucen résolut de renoncer à ce genre d'opérations et qu'il se borna à resserrer le blocus du poste dans l'espoir de réduire les occupants par la famine. En même temps, il organisait des rezzou qu'il dirigeait contre les tribus restées soumises et contre les petits postes isolés, dans la région de Zinder et le Damergou.

Pendant plus de trois mois la garnison d'Agadez résista sans défaillance au siège en règle établi par les Senoussistes. Ceux-ci furent repoussés et mis en déroute par une colonne constituée à Zinder et dirigée par le colonel Mourine. Des combats meurtriers furent livrés dans le massif de l'Aïr dans les premiers jours du mois de mars et Khaoucen dut fuir pour échapper aux troupes soudanaises qui le traquaient. Ce n'est cependant que quelques mois plus tard, après avoir commis de nouveaux méfaits dans le Damergou, qu'il quitta définitivement l'Aïr pour gagner Mourzouk où il subit en mars 1919 la peine de la pendaison pour une cause mal connue.*

**L'effervescence qui avait gagné le monde musulman dans les pays soudanais n'avait pas laissé indifférents les Touareg du Hoggar.

Après l'évacuation de Djanet par nos troupes, les lieutenants de Si Labed reprenaient dans la Koudia une propagande intensive. Khaoucen, commandant à Ghat, faisait courir le bruit de l'attaque prochaine du Fort Motylinski et poussait même l'insolence jusqu'à l'annoncer au commandant de ce poste. En présence de ces menaces, confirmées par nos informateurs, l'officier chef de poste jugeait prudent de rappeler auprès de lui le détachement méhariste qui se trouvait avec Moussa ag Amastan et ses gens en Afrique occidentale française. Cette mesure, justifiée par les circonstances, devait cependant avoir de fâcheuses répercussions.

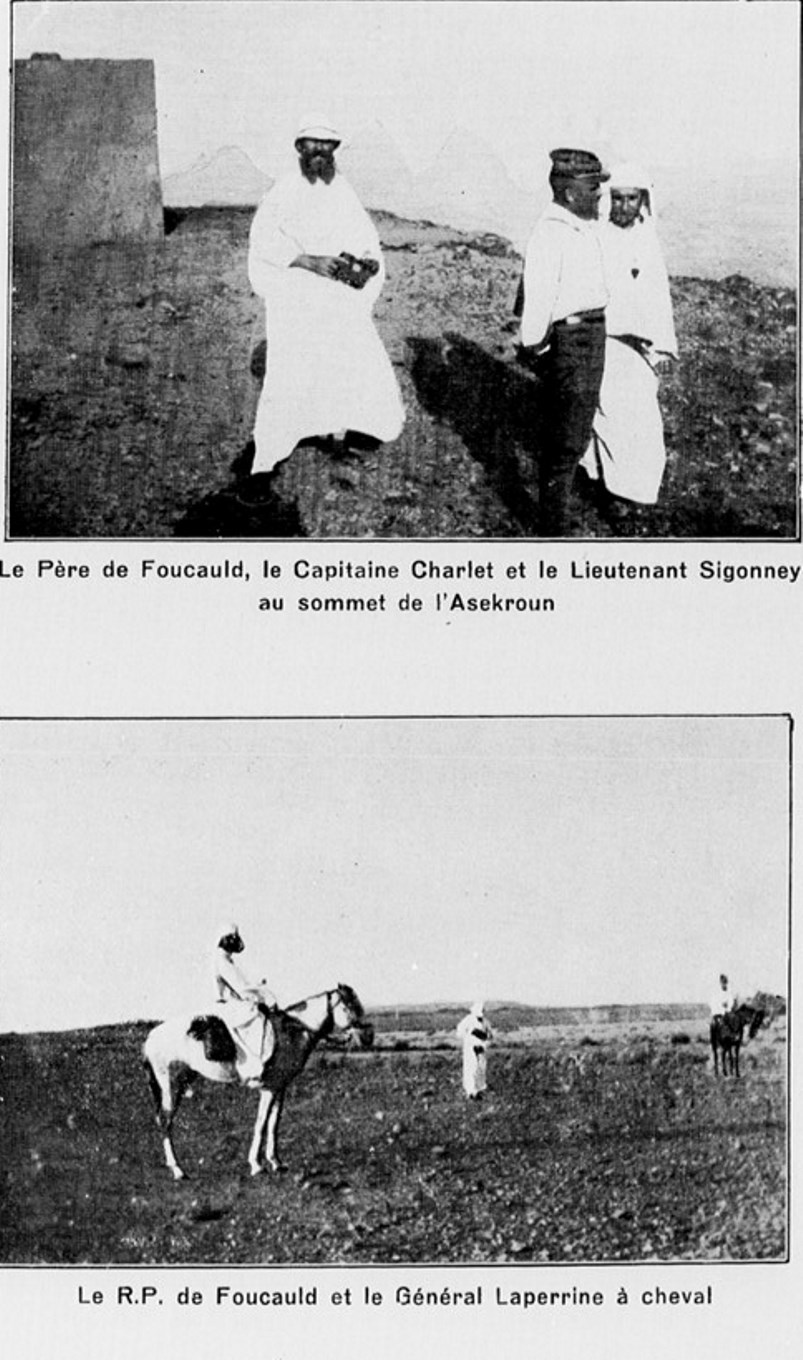

L'assassinat du R. P. de Foucauld à Tamanrasset, survenu le 1er décembre 1916, allait modifier complètement la situation demeurée jusque-là favorable. Ce douloureux événement eut un retentissement considérable dans tout le Sahara, mais il toucha plus particulièrement les Touareg du Hoggar qui avaient pour le « marabout », ainsi qu'ils l'appelaient, une grande vénération.

Chez les imrad de la Koudia, cette fin tragique fut considérée comme, une calamité. Comme ils ne se sentaient pas la conscience pure, et qu'ils craignaient des représailles de notre part pour leur complicité, au moins tacite, dans cette triste affaire, ils se retirèrent peu à peu dans le centre de la montagne et finirent par faire défection, sans toutefois s'engager à fond par des actes d'hostilité contre nous.

De son côté Moussa ag Amastan, sentant que les nobles de la tribu se laissaient insensiblement gagner aux suggestions des agitateurs, écrivait en novembre 1916 au commandant militaire du territoire des oasis pour faire appel à son aide. Le lieutenant-colonel Meynier, prévenu que la situation devenait grave dans le Hoggar, décidait en fin de mois de décembre de gagner cette région par marches forcées avec un détachement important qui comprenait plus de 150 méharistes, un canon, une section de mitrailleuses. Il avait, d'autre part, pu donner l'ordre au capitaine Depommier, récemment chargé du commandement du secteur du Hoggar, de venir le rejoindre avec d'importants effectifs prélevés sur les disponibilités d’In-Salah et du Touat.

Ce mouvement offensif, interrompu par des ordres impératifs de l'autorité militaire supérieure, fut ajourné et les retards qui s'ensuivirent eurent de regrettables conséquences.

Cependant, dans le courant du mois de janvier 1917, les renforts les plus indispensables étaient rassemblés à Fort Motilinsky sous le commandement du capitaine Depommier. À ce moment cet officier pouvait disposer des contingents ci-après :

— un groupe de 120 méharistes des compagnies sahariennes du Touat et du Tidikelt commandé par le capitaine Masson (lieutenants Constant et Bejot, médecin aide-major Perrin), avec deux mitrailleuses ;

— un détachement de 60 méharistes venu de Fort Flatters avec le lieutenant Lemaire et un canon de 80 m/m de montagne ;

— le groupe mobile du Hoggar, comprenant 150 méharistes, sous le commandement du lieutenant Lehuraux, et disposant de quatre mitrailleuses ainsi que d'un canon de 37 m/m ;

— la garnison fixe de Fort Motylinski : 22 hommes, une pièce d'artillerie et deux mitrailleuses.

En arrivant au Hoggar, le capitaine Depommier était informé que l'aménoukal Moussa ag Amastan se trouvait toujours dans l'Adrar des Iforas avec ses gens. En outre, on lui faisait savoir que la mehalla senoussiste, en formation à Ghat, avait renoncé à ses objectifs primitifs et se trouvait devant Agadez qu'elle tentait d'assiéger. Enfin la Koudia était sillonnée de bandes hostiles qui, menaçant les rares campements restés fidèles, ou encore hésitants, constituaient également un danger permanent pour les courriers et les convois.

En présence de cette situation, le capitaine Depommier prit la résolution de rejoindre d'urgence Moussa ag Amastan dans l'Adrar, puis, avec l'aide des guerriers Touareg, de se porter sur la route caravanière, entre la Tripolitaine et l'Aïr, afin de gêner le plus possible le ravitaillement de la mehalla senoussiste qui faisait le siège d’Agadez. Laissant la surveillance du Hoggar aux soins du capitaine Masson, avec la majeure partie des effectifs, il prit personnellement le commandement d'une colonne de 150 hommes, composée du groupe méhariste du Hoggar sous les ordres du lieutenant Lehuraux et d'une section de la compagnie du Touat commandée par le lieutenant Lemaire.

Ainsi constitué le détachement quitta Fort Motylinsky le 2 février 1917 en direction de Tin Zaouaten où Moussa ag Amastan avait été préalablement invité à se rendre également. Mais l'aménoukal ne se trouvait pas au rendez-vous. On apprenait, au contraire, qu'il était parti vers l'Aïr avec toute la tribu, pour se joindre à Khaoucen et que l'oasis d'Agadès était tombée aux mains de ce dernier. Le chef de poste de Kidal signalait aussi que les tribus soudanaises étaient suspectes et que le mouvement de dissidence s'était étendu parmi les tribus de l'Adrar : Iforas, Irreguenaten et Ibottenaten. Il indiquait enfin que de nombreux rezzou beraber circulaient dans la région et qu'ils avaient l'intention de faire cause commune contre les Français. Toute la zone comprise entre le Hoggar et le Niger était donc en rébellion.

Le capitaine Depommier prit la décision de marcher sur les traces des Hoggars. Il voulait tenter de les ramener à nous, au besoin par la force, puis de coopérer à la délivrance d'Agadès et, suivant les circonstances, agir sur les lignes de communications de Khaoucen ou rallier les troupes soudanaises dans la région de l'Aïr. Ayant laissé dans l'Adrar une partie de son monde sous les ordres du lieutenant Lemaire avec mission de protéger les fractions encore hésitantes, il quitta Tin Zaouaten le 28 février avec le groupe du lieutenant Lehuraux et se dirigea vers Agadès par le Ténéré d'In Abankarit.

Parmi les notables Touareg de l'entourage immédiat de Moussa ag Amastan, nous comptions un adversaire dangereux, Anaba ag Amellal, frère d'Attici, l'ancien chef de la confédération parti en dissidence en Tripolitaine dès l'arrivée des Français au Hoggar et resté depuis notre ennemi le plus acharné. Après le départ de l'Afrique occidentale française du détachement méhariste algérien, et lorsque parvinrent les nouvelles relatives à l'abandon de nos postes de la région frontière de la Tripolitaine et de la mort du R. P. de Foucauld, Anaba donna ouvertement le signal de la révolte, ralliant autour de lui quelques mécontents qui le secondèrent activement dans sa besogne dissolvante. Cependant Moussa ne se laissait pas convaincre. Courageusement, en serviteur fidèle et loyal, il s'ingéniait à combattre la pernicieuse propagande d'Anaba et à maintenir les Touareg dans le devoir. Mais ses efforts demeuraient vains. II voyait peu à peu ses gens l'abandonner. En désespoir de cause, décidé à maintenir l'unité de sa tribu et à éviter, si possible, la rébellion, il ordonna le départ de l'Adrar afin de se rapprocher de l'Aïr conformément aux injonctions d'Anaba et de ses séïdes.

Parvenue à environ 120 kilomètres au nord d'Agadez, la tribu y installait ses campements en prévision d'un séjour prolongé. Dès lors, les sollicitations des représentants du chérif de Koufra devinrent plus pressantes et Moussa fut expressément invité à se joindre aux rebelles. Dans le même temps, les autorités françaises de Tahoua prenaient à l'égard des Touareg Hoggar venus en ce centre chercher un ravitaillement de mil, des mesures, peut-être judicieuses, mais qui eurent des conséquences regrettables, en confisquant les armes des caravaniers et en réquisitionnant le mil ainsi que leurs animaux de transport. En outre, Khaoucen, désireux d'accentuer le désaccord qui existait chez les Hoggars, faisait razzier une caravane de six cents chameaux envoyés par Moussa au Damergou et qui revenaient chargés de mil.

Ces divers incidents causèrent une si grande émotion parmi les Touareg, que ceux-ci mirent l'aménoukal en demeure d'entrer en pourparlers avec le chef senoussiste afin d'obtenir, à n’importe quelles conditions, la restitution de leurs chameaux et des approvisionnements. Contraint de s'incliner sous peine d'être complètement abandonné, même de certains de ses plus fidèles partisans, Moussa ag Amastan se rendit à Agadez en février 1917 accompagné d'Anaba et d'une partie de gens de sa tribu ralliés aux idées de ce dernier. Dès son arrivée on lui attribua la meilleure tente et on l'entoura de toutes sortes d'honneurs. Il n'en était pas moins prisonnier des Senoussistes. Il réussit néanmoins à tromper cette surveillance et à s'enfuir. Mais Anaba, prenant là direction de la poursuite, ramenait son chef à Agadez où il subit une nouvelle détention, plus rigoureuse que la précédente. Moussa parvint à s'y soustraire à là faveur de la panique produite, dans les rangs des rebelles par l'approche des colonnes de secours Mourin et Berger.

Rentré auprès de ses fidèles, Moussa, profondément froissé dans son orgueil, voulut tirer vengeance de l'humiliation qu'il venait de subir et qui portait gravement atteinte à son prestige. Sans doute aussi sa perspicacité très vive lui conseilla-t-elle d'atténuer, par un geste dépourvu d'équivoque, la fâcheuse impression que ne manqueraient pas de causer chez les Français, dont il avait appris l'arrivée prochaine par le sud et par le nord ; ses compromissions avec les révoltés. Quels que fussent ses sentiments à ce moment, le fait essentiel à retenir est qu'il organisa aussitôt un contre-rezzou composé de ses meilleurs guerriers et qu’il lança ce détachement sur les convois de Khaoucen en retraite vers le nord.

C’est à ce moment, exactement le 23 mars 1917, que la colonne Depommier-Lehuraux parvenait dans la vallée de Tenefsert, à environ 150 kilomètres au nord d'Agadez. En cet endroit se trouvait Moussa ag Amastan ainsi que la plus grande partie des. Touareg de la confédération du Hoggar avec la totalité de leurs troupeaux. La rencontre entre les chefs français et le chef targui minutieusement réglée allait mettre fin à une situation équivoque et décider l'orientation qu'allait prendre à l'avenir notre action politique vis à vis des Hoggars.

Depuis son départ de Tin Zaouaten, le détachement algérien avait livré quelques combats heureux. Le 12 mars, à In Abankarit, il avait mis en fuite un rezzou beraber et capturé un important troupeau de chamelles de toute beauté. Le 15 mars à Tekaten Koutat des Touareg de l'Aïr, qui attendaient les méharistes au point d'eau en furent délogés après un combat de nuit, en laissant plusieurs prisonniers entre nos mains. Une partie des animaux fut répartie entre les hommes du détachement dont les montures avaient dû être abandonnées dans la dure traversée du Ténéré. D'autres bêtes furent réservées à l'alimentation de la troupe, dépourvue de vivres. Le reste du troupeau devait constituer les parts de prises à répartir entre les sahariens.

Les Hoggars demeuraient toujours insaisissables. Les émissaires envoyés par Moussa assuraient bien que l'aménoukal et ses gens n'avaient pas modifié leurs bons sentiments à notre égard et que seule la nécessité de trouver de bons pâturages les avaient obligés à changer de région. Il était difficile d'ajouter foi à ces déclarations. Enfin, ayant appris que les Touareg se trouvaient, à Tenefsert, ordre formel fut envoyé à Moussa d'y attendre le détachement français et de venir personnellement à sa rencontre, sans armes, et accompagné de quelques méharistes seulement. Moussa était en même temps informé que l'inexécution stricte de ces ordres serait considérée comme un acte inamical de nature à ouvrir les hostilités entre les Touareg et nous.

Les Châamba ne comprenaient pas l'indulgence de leurs deux chefs. Pour eux la trahison des Touareg n’étaient pas douteuse et cette félonie méritait une leçon exemplaire. L'infructueuse poursuite des Hoggars que l'on comptait rencontrer chaque jour et qui chaque fois se dérobaient, avait exaspéré les méharistes. La fatigue des longues marches dans des contrées désertiques, la perte d'animaux, le manque de vivres et l'obligation de se nourrir uniquement avec de la viande vite décomposée, le service incessant de garde et de patrouilles de jour et de nuit, tout cela joint à la haine héréditaire des Châamba contre les Touareg ne pouvait engager les Sahariens à la mansuétude. Tous demandaient vivement que l'on engageât le combat contre les rebelles.

Les officiers avaient grand peine à contenir cette effervescence. Certes, il était tentant de s'illustrer par un beau fait d'armes alors que le sort les avait retenus de force au Sahara pendant que d'autres se battaient en France pour défendre le sol de la patrie. Avec leur centaine d'hommes résolus et leurs mitrailleuses ils pouvaient risquer avec chance de succès la lutte contre plusieurs centaines d'adversaires et continuer ensuite vers Agadez pour s'y ravitailler.

Un cas de conscience se posait pour les officiers. Ils ne pouvaient se résoudre à croire à la trahison de Moussa ag Amastan en dépit de toutes les apparences. Un engagement meurtrier pouvait avoir des conséquences incalculables. Vaincus, les Hoggars en garderaient à jamais le souvenir et nos relations avec eux, jusque-là confiantes, resteraient pour longtemps tendues. Vainqueurs, c'était l'insurrection totale qui s'étendrait à toutes les tribus Touareg du Soudan menaçant ainsi nos postés à un moment où toutes les forces étaient utilisées ailleurs. Aussi à un combat qui se serait sans doute terminé à leur avantage, le capitaine Depommier et le lieutenant Lehuraux ont-ils préfèré une tâche plus obscure, mais aussi plus profitable à notre cause, en mettant tout en œuvre pour agir pacifiquement.

Grâce à l'ascendant que les officiers possédaient sur leurs hommes, la rencontre avec les Hoggars, qui eût pu être sanglante, se passa, sans incident.

Moussa et les nobles de son entourage, sauf Anaba et quelques autres restés avec les rebelles, se montrèrent navrés des événements qui venaient de s'écouler et se déclarèrent prêts à quitter l'Aïr à la suite du groupe méhariste pour rentrer au Hoggar avec leurs tentes et leurs troupeaux.

Le départ de Tenefsert eut lieu le 27 mars. Ce rapatriement à travers le Tanezrouft de quelques centaines d'êtres humains, hommes, femmes, vieillards, enfants accompagnés de troupeaux innombrables ; chameaux, zébus, moutons, chèvres et ânes, et surveillés seulement par-un petit détachement de cent méharistes n'ayant pour se nourrir qu'un peu de mil et de la viande boucanée, fut l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire saharienne. Le 14 avril la colonne arrivait à Fort Motylinski non sans avoir subi des pertes assez sérieuses, aussi bien parmi les Touareg que dans leur cheptel.

La situation qu'elle trouva dans le Hoggar était assez alarmante. Tandis qu'elle se dirigeait vers l'Adrar, le bruit s'était répandu dans le Hoggar que Moussa ag Amastan avait rejoint les rebelles qui assiégeaient Agadez et cette grave nouvelle était confirmée par une lettre portant le propre sceau de l'aménoukal et prescrivant aux imrad de la Koudia de partir en dissidence. Plus tard l'enquête démontra que Moussa était entièrement étranger à cet ordre et que l'on avait abusé de son cachet. Mais sur le moment personne ne douta de son authenticité et tous les imrad obéirent à l'ordre de soulèvement.

Dès lors la bande d'Abbeuh ag Aghabelli qui avait assassiné le Père de Foucauld dans la nuit du 1er au 2 décembre 1916, vit son effectif augmenter considérablement. Tous ceux capables de se servir d'une arme se joignirent à elle et la rébellion devint générale. En février 1917, les méhara de la petite garnison de Fort Motylinski étaient enlevés, mais grâce à une audacieuse poursuite de l'adjudant Vella ils purent être repris. Les 17 et 19 du même mois le détachement du lieutenant Constant livrait combat à Tahabort et à Temassint ; il réussissait à repousser les Touareg, mais après avoir subi des pertes sérieuses.

Le 6 avril, 80 méharistes commandés par le capitaine Masson, qui exécutaient une reconnaissance dans la Koudia, avaient été surpris dans les gorges de l'oued Ilaman. L'ennemi occupait les hautes falaises et fusillait le détachement qui cheminait dans le fond de la vallée. Nos pertes avaient été sensibles : onze tués dont deux Français et tous les méhara enlevés. Les méharistes avaient pu se dégager à la faveur de la nuit et regagner Tamanrasset puis Motylinski sans être inquiétés. Cette affaire, le premier succès réel enregistré par les rebelles du Hoggar, devait avoir la plus fâcheuse répercussion politique et empêcher les négociations qui allaient être entreprises d'aboutir rapidement.

Aussitôt rentré au Hoggar Moussa ag Amastan essaya pourtant de lancer aux rebelles de sa tribu demeurés dans la Koudia un suprême appel à la concorde. Il chargea quelques notables de se rendre auprès des chefs du mouvement pour leur conseiller d'abandonner une attitude agressive qui ne pouvait que leur causer, dans un bref avenir, un grave préjudice. Ces démarches n'amenèrent aucun résultat. Au contraire, hormis la majeure partie des nobles et certaines fractions dirigées vers l'Adrar des Iforas, tous les Touareg ramenés de l'Aïr firent cause commune avec les insurgés. À la fin du mois d'avril la rébellion pouvait être considérée comme générale dans la Koudia. Mais désormais il s'agissait de guérilla et non plus de guerre et les nombreux combats et escarmouches qui allaient continuer de se produire en 1917 et 1918 n'auraient plus le pouvoir de compromettre l'occupation française.

Cependant les événements dont le Sahara français était le théâtre à la fin de l'année 1916 n'avaient pas manqué de créer de sérieuses inquiétudes au sein du gouvernement métropolitain.

Dans l'espace de quelques semaines, en effet, en novembre et décembre, les nouvelles graves s'étaient précipitées. Dans le Sahara algérien c'était, vers l'est, l'immobilisation, par la ruine de ses équipages et le surmenage de ses éléments, de la colonne d'opérations en région Ajjer. Condamnée à recevoir les coups sans pouvoir les rendre, elle était menacée de famine par l'enlèvement de ses convois de ravitaillement et l'échec des poursuites coûteuses entreprises contre les ravisseurs. Elle n'arrivait qu'à grand peine à conserver ses communications avec le poste de Fort Polignac dont la garnison, ravagée par le scorbut, était, par surcroît, sur le point de manquer de vivres.

En région Hoggar, le Père de Foucauld était assassiné par un parti de fanatiques venus de la Tripolitaine. Le poste de Fort Motylinski était menacé d'un siège et il ne paraissait pas possible de le secourir en temps utile.

Dans l'Aïr soudanais toutes les tribus étaient soulevées ; les détachements isolés étaient massacrés ; Khaoucen assiégeait Agadez. Pour mettre sur pied une colonne de secours, il fallait faire venir des troupes de Dakar et faire appel à la coopération anglaise de la Nigeria.

Enfin Moussa ag Amastan, sur lequel reposait toute la politique algérienne dans le Sahara touareg, prenait à notre égard une attitude ambiguë. Il nous laissait sans nouvelles de ses intentions et se rendait avec ses fidèles auprès de Khaoucen devant Agadez assiégée.

La situation paraissait sérieusement compromise. Derrière les menaces immédiates qui pesaient en même temps, du nord au sud, sur tous les confins orientaux sahariens, on pressentait un grand effort senoussiste. L'entreprise menée en 1915 contre l'Égypte, et que les Anglais avaient mis plus d'un an à annihiler, n'était-elle pas sur le point de se renouveler, cette fois contre le Sahara français ? En cette heure de crise, contre un danger qui s'annonçait par tant de symptômes simultanés, l'unité de commandement parut la précaution la plus nécessaire.

Quatre ministères étaient intéressés à ce grave problème. En premier lieu le ministère de la Guerre, puisqu'aussi bien nous nous trouvions en période de guerre, et qu'il s'agissait d'opérations militaires ; le ministère de l'Intérieur pour l'Algérie, celui des Colonies pour l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale françaises, enfin, le ministère des Affaires étrangères en ce qui concernait le Protectorat tunisien ainsi que les relations avec la colonie voisine de la Tripolitaine.

L'accord fut rapidement réalisé entre les titulaires de ces départements ministériels. Le général Lyautey, ministre de la guerre, avec l'autorité qui s'attachait à son nom, à son œuvre dans le: sud-oranais et au Maroc, mit en évidence le manque de cohésion qui caractérisait la situation saharienne du moment et il préconisa la création, au moins temporaire, d'un commandement unique des territoires sahariens relevant de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Afrique occidentale française. L'illustre soldat ne rencontra aucune opposition de la part de ses collègues du gouvernement et le projet de constitution d'un commandement intersaharien fut alors adopté.

Le général Lyautey avait déjà porté son choix sur l'homme à qui il destinait ces hautes et délicates fonctions. Le général Laperrine était, à vrai dire, le seul chef capable de s'imposer, en raison de son passé saharien et de son prestige personnel, aux autorités des diverses régions qui allaient former le nouveau territoire. Le ministre de la Guerre, en colonial averti, ne l'ignorait pas et il fit facilement admettre son point de vue par les autres membres du gouvernement.

C'est par une décision interministérielle en date du 12 janvier 1917 que fut constitué le commandement temporaire des territoires sahariens.

L'autorité du commandant supérieur de ces territoires s'étendait : en Algérie, sur l'annexe de Beni-Abbès, celle de Timimoun, le poste d'Adrar, le territoire des oasis, les cercles de Ghardaïa et de Touggourt et l'annexe d'El-Oued ; en Tunisie, sur le territoire saharien de la Régence ; (cette zone devait d'ailleurs être supprimée du commandement du général Laperrine par un rectificatif en date du 22 octobre 1917) ; en Afrique occidentale française, enfin, sur les territoires sahariens limités au sud par une ligne partant des confins de la Mauritanie en englobant Araouan, Bamba, Gao, Tahoua, le cercle d'Agadez, Bilma et le Kaouar.

Le général Laperrine avait pour mission d'assurer la défense et la police de cette immense partie du désert et on lui laissait, à ces fins, la direction des opérations militaires et des mesures d'ordre politique. Pour cette mission il disposait de toutes les troupes stationnées sur son territoire et il avait la possibilité de demander les moyens complémentaires qu'il jugerait, par la suite, nécessaires.

Dès sa prise de fonctions, au mois de mars 1917, le général Laperrine procéda à une nouvelle organisation de son vaste commandement, basée sur une coopération étroite entre les troupes algériennes et les troupes soudanaises.

Cette organisation visait essentiellement à l'établissement d'une zone de sécurité centrale protégée : vers l'est par un front défensif contre les incursions des bandes Senoussiste venant du sud-tripolitain et du Fezzan ; vers l'ouest par un front défensif contre les coups de main des tribus de pillards venant du sud-marocain.

Le front est s'appuyait sur les postes de Bilma, Agadez, Fort Motylinski et Flatters, tandis que le front ouest était jalonné par les centres de résistance de Tombouctou, du Timetrin, de l'Ahnet, du Touat et de Tabelbala.

Le général Laperrine comptait établir, à l'intérieur de ces deux fronts, une zone de sécurité relative permettant les communications, et n'agir, en dehors de cette zone, que par l'envoi de contre-rezzou composés de goumiers Châamba et Touareg. Il ne pensait pas organiser une offensive méthodique vers l'est, pour réoccuper Fort Polignac et Djanet, avant que la situation ne fût éclaircie et que les Italiens eussent de nouveau étendu leur action vers Mourzouk et Ghadamès.

C'est précisément au moment où ces mesures entraient en action que les opérations militaires au Sahara prirent une physionomie toute différente et redevinrent ce qu'elles étaient avant 1916, des guérillas.

La délivrance d'Agadez en mars 1917 fut en effet suivie de la disparition des mehallas ou troupes organisées de la scène saharienne.

Khaoucen poursuivi et atteint à environ 150 kilomètres au nord-est d'Agadez, réussit à se dégager et à s'enfuir. Mais désormais il n'est plus qu'un chef de bande. Il pourra encore réussir des coups de mains et tendre des embuscades heureuses. Il en est cependant réduit au rôle hasardeux de coupeur de routes.

De même, dans le Sahara algérien, les guerriers que le Senoussiste avait rassemblés et auxquels il avait donné un chef, Sultan Ahmoud, l'ancien suzerain de l'oasis de Djanet, sont à peu près désagrégés en bandes plus ou moins fortes.

La plupart de ces guerriers, suivant leur origine, s'orientent dans le cadre de la tribu. Ils retrouvent avec leurs chefs naturels leurs habitudes de nomadisation et leurs occupations caravanières et pastorales. En même temps les anciennes rivalités réapparaissent. Les dissensions, que le Senoussisme avait tenté d'apaiser pour coordonner toutes les activités contre les infidèles, se ravivent. L'état d'anarchie, qui est le propre des sociétés musulmanes, offre de nouveau des possibilités fécondes à notre intervention. À mesure que s'effrite le bloc artificiel façonné contre nous, les éléments propices à une action politique se précisent et s'étendent.

Parmi les fractions des Touareg de l'Aïr, les unes sont revenues sur leurs terrains de parcours et d'autres ont accepté la suzeraineté française par l'intermédiaire de Moussa ag Amastan.

En région Ajjer une partie des Iforas de Temassinin s'est groupée sous la tutelle du fils de notre vieux serviteur mort à la tâche, le caïd Abdennebi. La fraction restée en Tripolitaine se met en relations avec nos émissaires et ne cache pas ses intentions pacifiques. La tribu arabe des Djeramna qui, depuis plus de trente ans, a abandonné le sud-oranais, ne paraît arrêtée sur la voie du retour que par la crainte d'avoir à payer la dia, l'impôt du sang, pour le meurtre d'un officier dont les siens se sont rendus jadis coupables.

Enfin, le chef des nobles Ajjers, l'héritier du tobol du commandement, Boubekeur ag Allegoui, s'efforce de séparer sa cause de celle de nos adversaires et, sans manifester ouvertement son désir d'entrer en contact avec nous, il réserve l'avenir et semble bien n'attendre que nos ouvertures indirectes. Les tribus des Kel Toberen et des Kel In Tounin témoignent de tendances analogues.

L'ardeur belliqueuse a partout fait place à la lassitude.

L'ambiance est à la paix.

Contrastant avec cet état d'esprit général des populations, un brigandage audacieux sévit contre les tribus soumises et multiplie les coups de main contre nos lignes de communication.

C'est que la dissolution des mehallas a rendu disponibles des pillards de toutes races, qui n'ont d'autre bien que leur fusil, d'autre espoir que la rapine et qui se groupent en bandes temporaires autour de l'un d'eux, plus heureux ou plus avisé.

Ces bandes sont composées de dissidents irréductibles, Arabes ou Touareg, d'assassins notoirement compromis et qui se savent exclus de toute mesure de clémence, de militaires déserteurs qui n'ignorent pas les sévérités du code à leur endroit. Sur les listes dressées à Agadez comme à In-Salah, à Flatters comme à Ouargla, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. C'est ainsi qu'autour de l'agitateur Khaoucen, dans le massif de l'Aïr, il existe un noyau de Châamba déserteurs et de Tripolitains. D'autre part, Abbeuh ag Aghabelli, l'assassin du Père de Foucauld, est à la tête d'un groupement de Touareg rebelles appartenant à toutes les fractions, soumises et insoumises, ainsi que de noirs en rupture de captivité. Une troisième bande enfin, celle de Brahim ag Ahakada, rassemble des Ajjers et des fugitifs des oasis sahariennes.

Dans aucune de ces bandes, on ne trouve de notables disposant d'une influence personnelle. Chaque guerrier y vaut seulement ce que vaut l'arme dont il est muni. On n'est donc plus en présence d'une force organisée, ayant ses cadres et son plan d'ensemble. On a affaire au brigandage pur et simple, tel qu'il ne pouvait manquer de se développer après une secousse qui a ébranlé les assises profondes d'une société indigène traditionaliste.

À la même époque, le brigandage dans le Sahara oriental, pâle image des mehallas évanouies, a pour réplique le brigandage beraber dans le Sahara occidental.

Le mode de formation des rezzou marocains a été souvent décrit. Le chef de bande recrute des pillards dans toutes les régions méridionales du protectorat chérifien, comme un agent d'affaires rassemblerait des capitaux pour former une société. Ce sont des entreprises annuelles dont l'objectif de rapine s'accompagne d'un curieux côté commercial. Le but est toujours le même : se rendre pendant l'hiver au Soudan par la voie la plus sûre et en ramener des troupeaux et des esclaves. À l'automne, chacun apporte son fusil, ses cartouches et sa monture et, le printemps venu, on rentre sous sa tente avec sa part de prises. Ici encore ce n'est que du brigandage saharien parfaitement, mais uniquement organisé pour les surprises de la guérilla d'embuscade.

Depuis les affaires d'Aïn El Hadjadj le 13 février 1917, et de l'oued Ilaman dans le Hoggar le 6 avril de la même année, depuis surtout la délivrance d'Agadez, il n'est pas une rencontre dont notre prestige ait eu réellement à souffrir et qui n'ait présenté les caractères de la guérilla. Dans la plupart des cas ce fut une surprise plus ou moins complète, mais toujours surprise d'un faible détachement par une bande beaucoup plus forte, puis, le coup réussi, repli immédiat vers d'inaccessibles repaires.

En juin 1917 c'est une patrouille de vingt cinq méharistes du groupe du Hoggar qui, alors qu'elle déjeunait et faisait pâturer ses chameaux, est brusquement assaillie et dispersée par la bande d'Abbeuh.

Le 25 juillet suivant le groupe du lieutenant Lehuraux se heurte à la même bande dans le massif de Tehi-n’Akli. Mais, cette fois c'est l'adversaire qui est surpris et forcé de s'enfuir dans la montagne après un dur combat d'une journée entière.

En septembre c'est la mise à sac du ksar d'Akabli, dans le Tidikelt, où une autre bande pénètre au petit jour sans que l'éveil ait été donné.

En octobre c'est l'enlèvement d'un convoi non escorté à Fraïcha. Le mois suivant le convoi périodique d'Adrar, insuffisamment protégé, est attaqué à l'improviste par un parti dont le voisinage n'a pas été éventé. Puis ce sont les troupeaux des Zoua et des Mouadhi campés dans le Méguiden qui sont razziés.

L'affaire d'Aïn Guettara en février 1918 où deux officiers, huit Français et sept indigènes trouvèrent la mort, est encore plus caractéristique : un poste isolé de goumiers est massacré, puis deux automobiles, qui se croient gardées par le poste disparu, tombent dans une embuscade. La bande, enhardie par ce succès facile, se porte ensuite à l'attaque d'un convoi engagé sur une piste voisine. Elle se retire, la nuit venue, dès qu'elle a tâté de la vigueur de la défense.

De même, les opérations dirigées dans l'Aïr contre les bandes de Khaoucen revêtent le caractère de la guérilla. Attaqué à Tamaslach par le détachement soudanais du lieutenant Nedelec, Khaoucen essuie une défaite qui se transforme en déroute ; ses contingents sont poursuivis par les soudanais et par les goumiers Touareg de Moussa ag Amastan et sont détruits ou dispersés irrémédiablement après un ultime combat.

Ces divers exemples mesurent toute la différence des opérations sahariennes de 1916 à 1917. En 1916, contré des mehallas menées par les chefs senoussites, il fallait de fortes colonnes et l'ennemi acceptait toujours le combat, quand il ne le recherchait pas. Huit cents hommes bien outillés en canons et mitrailleuses réussissaient, seuls, à rester maîtres de Djanet. La colonne qui a délivré Agadez comptait plus de douze cents fusils. L'action saharienne avait tourné à l'expédition.

Après la dissolution des mehallas, l'action saharienne est redevenue une police où le grand art consiste moins à battre l'adversaire qu'à le joindre. À un peu plus d'un an de distance, le problème de l'organisation des territoires sahariens s'est totalement modifié. La solution adoptée répondait à une situation particulière qui ne s'était pas encore présentée. En 1917, les données du problème se retrouvaient, en somme, identiques à celles de l'avant guerre. Il ne s'agissait plus que d'une répression méthodique du brigandage.

Mais la police saharienne était devenue plus difficile. D'un côté nos méharistes, qui venaient de fournir de rudes efforts, avaient atteint la limite de résistance et les méhara ne pouvaient plus fournir qu'un service restreint. D'autre part, nos adversaires, encouragés par quelques succès et abondamment pourvus d'armes de guerre, n'étaient plus les lanciers d'autrefois, faciles à vaincre par la supériorité de l'armement. Le génie saharien du général Laperrine et le considérable prestige de son nom allaient dominer toutes les difficultés et redresser à notre avantage une situation bien compromise.

En décembre 1917, le général Laperrine pouvait entreprendre une grande tournée d'inspection à méhari jusqu'en Afrique occidentale française sans aucun incident. Une année plus tard, il se rendait par les mêmes moyens à Agadez et dans des conditions aussi satisfaisantes. Au mois de juin 1919, à son retour de cette tournée, il accordait l'aman au chef de bande Brahim ag Abakada, l'investissait amrar des Touareg Ajjers, puis réoccupait Fort Polignac abandonné depuis 1916. Quant à Djanet Fort-Charlet sa réoccupation avait été effectuée le 28 octobre 1918 par le groupe méhariste du capitaine Depommier et un goum de Touareg Hoggars sous les ordres de Moussa ag Amastan.

Le calme étant partout rétabli et la réorganisation des tribus réalisée, le commandement supérieur temporaire des territoires sahariens fut supprimé à la date du 30 octobre 1919. Le Sahara reprit le compartimentage territorial qu'il avait avant l'ouverture des hostilités.