TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE XII

L’aviation saharienne

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 15 Avril 1935

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

C’est en 1912, c'est-à-dire cinq années à peine après le premier vol de Wright au camp d'Avours, que l'aviation a fait ses débuts dans la région saharienne. Une escadrille complète avait, dès cette époque, été installée à Biskra avec mission d'explorer toute la région des Ziban et de l'oued Rirh et d'exécuter des reconnaissances au-dessus des hautes dunes du Souf ainsi que dans la direction d'Ouargla et du Mzab. Rappelée sur le front français lors de la mobilisation, cette escadrille était reconstituée à Biskra en 1916, au moment du soulèvement des populations de l'Aurès, et tenait une part importante au rétablissement de la sécurité dans cette région montagneuse. Lorsque cette tâche fut terminée, les aviateurs restèrent à la disposition du général commandant en chef les troupes d'Afrique pour être employés à la répression du mouvement senoussiste qui menaçait sérieusement les territoires sahariens de l'Algérie et de la Tunisie.

Le sud-tunisien possédait déjà une escadrille saharienne depuis 1915. Cette formation avait exploré toute la région frontière tuniso-tripolitaine, mais dans un rayon assez restreint, lorsqu'en septembre 1916 l'on décida l'envoi d'une reconnaissance à plus longue portée, jusqu'aux abords de Ghadamès, afin de s'assurer de l'importance réelle des groupements ennemis signalés dans cette contrée. La reconnaissance, composée de plusieurs avions, était guidée par le lieutenant-colonel Le Bœuf, ancien commandant des troupes du sud tunisien, qui connaissait admirablement le pays.

L'expédition s'était accomplie de façon parfaite, sans incident, et les voyageurs, leur mission terminée, avaient repris de conserve la direction du nord en laissant à l'ouest les massifs sablonneux du grand erg oriental. Tout à coup, en arrivant à hauteur de cet erg, l'un des avions, celui que pilotait le lieutenant de Chatenay et qui transportait le colonel Le Bœuf, s'écarta du groupe et prit résolument la direction des dunes. Les autres aviateurs ne s'inquiétèrent cependant point. Le colonel était connu pour sa prudence et sa pondération ; de Chatenay était un pilote consommé et possédant l'expérience du vol au Sahara. Sans doute les deux officiers profitaient-ils de cette reconnaissance pour survoler la périphérie de l'erg et vérifier que les dunes, protectrices des pillards, ne recelaient aucun adversaire. Les patrouilleurs de l'air regagnèrent donc directement leur base persuadés que l'avion transfuge ne pouvait tarder à les y rejoindre.

Mais, bientôt, l'inquiétude puis l'anxiété s'emparaient des membres de l'escadrille. Le retard insolite faisait pressentir le drame. L'alerte fut alors donnée partout et les recherches aussitôt entreprises vers la région où l'avion avait disparu.

Aviateurs algériens et tunisiens, méharistes des compagnies sahariennes, goumiers et nomades du désert tous rivalisèrent d'ardeur pour retrouver les voyageurs ; mais dans cette immensité montueuse de sables mouvants rien n'apparut : l'erg homicide retenait les malheureux dans ses plis secrets et ce n'est que deux années plus tard, le 18 janvier 1918, que les restes du colonel et de son compagnon d'infortune furent découverts fortuitement par un nomade que les hasards de la chasse avaient éloigné des habituelles zones de pacage.

Après avoir quitté leurs compagnons de voyage, le colonel Le Bœuf et le lieutenant de Chatenay avaient survolé les abords du grand erg avec l'intention probable de rejoindre aussitôt la patrouille. Mais ils durent vraisemblablement être entraînés plus avant dans le massif et lorsqu'ils voulurent reprendre la bonne direction une panne d'essence dut les obliger à atterrir. L'atterrissage s'effectua d'ailleurs normalement entre deux dunes, mais les deux officiers se trouvaient dans une région absolument inconnue d'eux et qu'ils savaient, de surcroît, inhabitée.

Ils abandonnèrent alors l'appareil devenu inutilisable, prélevèrent quelques provisions et un peu d'eau et se mirent en route dans l'espoir chimérique d'atteindre le puits de Bir Larache. Ce fut sans nul doute une marche pénible, la montée d'un véritable calvaire, l'âme angoissée, dans cette solitude enveloppante qui les étreignait déjà dans son immense suaire. Ils allèrent ainsi, contournant les dunes, semant les objets qui les gênaient, puis, exténués de fatigue, découragés, étreints par la soif, les deux naufragés de l'erg s'arrêtèrent au pied d'un maigre arbuste et là, anéantis, cherchant à s'abriter sous une ombre illusoire, ils attendirent dans les affres d'une terrible agonie que la mort vint les délivrer.

Ce douloureux drame mit en deuil toute l'aviation saharienne sans ralentir toutefois l'enthousiasme des aviateurs. Comme un défi lancé contre le destin l'escadrille de Biskra, sous l'impulsion de son chef, le capitaine Laurent, exécutait aussitôt des vols remarquables au-dessus de l'oued Souf ou venaient de disparaître si mystérieusement le colonel Le Bœuf et le lieutenant de Chatenay. En avril 1917 une expédition, considérable pour l'époque, était organisée vers le Mzab avec succès, au grand émoi des mozabites qui voyaient pour la première fois les oiseaux de France dans le ciel de leur petite patrie.

Le capitaine Laurent et ses vaillants collaborateurs avaient un singulier mérite à se lancer ainsi dans les régions désertiques avec des appareils dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils n'offraient pas grande sécurité. C'étaient des Farman 80 cv, que les aviateurs appelaient ironiquement « cages à poules ». Chaque avion pouvait emporter 210 kilos de poids utile, passagers et bagages compris, et 215 kilos de charge (essence, armes et munitions). La vitesse maximum était de 100 kilomètres à l'heure, mais la plupart du temps cette vitesse se trouvait fortement réduite par les vents contraires qui soufflent à peu près en permanence au Sahara. Quant à l'hélice elle se trouvait à l'arrière, dans le fuselage.

Les aviateurs d'aujourd'hui souriraient en présence de cet appareil des temps héroïques de l'aviation. Mais les aviateurs sahariens n'avaient pas le choix, et c'est avec ces Farman, qui ne pouvaient emporter d'essence que pour un peu plus de trois heures de vol, qu'ils devaient remplir une difficile mission.

Il paraissait cependant évident que rien d'important ne pourrait être entrepris au désert si l'on ne dotait pas l'escadrille saharienne d'appareils plus perfectionnés. Après bien des démarches auxquelles prirent une part active M. le gouverneur général Lutaud, le général Moinier, commandant en chef de l'armée d'Afrique, et le capitaine Laurent lui-même, l'on se décida enfin à envoyer à Biskra des avions Caudron, bimoteur rotatif. Leurs essais au Sahara furent d'ailleurs assez malheureux. Au cours de l'hiver 1917-1918 en particulier, Laurent en pilotant un de ces appareils au-dessus de Biskra, fit une chute qui nécessita l'amputation d'une jambe.

Une réorganisation de l'aviation saharienne suivit cet envoi. Biskra conserva une escadrille et une seconde escadrille, destinée à In-Salah, fut installée provisoirement à Ouargla pour coopérer à la répression du brigandage en pays touaregs. Au mois de mars 1918 cette escadrille exécuta son premier grand raid saharien.

L'ambition des aviateurs était grande puisqu'elle visait à atteindre Tombouctou. Le capitaine Laurent, dont l'amputation n'avait altéré ni l'extraordinaire énergie ni la volonté opiniâtre, insistait pour être autorisé à envoyer des avions vers la capitale du Soudan. À Paris l'on se montrait moins enthousiaste et moins confiant en l'issue d'une semblable expédition. Non sans raison, l'on jugeait plus prudent de procéder par étapes et de franchir d'abord, avant de tenter la traversée complète du désert, la distance séparant Ouargla d'In-Salah.

Le guet-apens d'Aïn-Guettara, rappelé dans le chapitre précédent, eut précisément pour victimes les officiers et le personnel militaire chargés de la préparation de ce raid. Le 2 mars 1918 trois avions Farman prenaient le départ d'Ouargla sous la direction du lieutenant Bernard, chef de l'escadrille. À bord de l'un des appareils se trouvait le capitaine Sigonney, officier de l'état-major du général Laperrine, saharien consommé, qui servait de guide à l'expédition. Des dépôts de carburant ayant été préalablement constitués à Hassi Berkane, Inifel et Guettara, ce voyage devait s'accomplir en trois étapes. En fait, les 600 kilomètres qui séparent à vol d'avion les deux grandes oasis furent franchis en trois bonds successifs, mais en une seule journée, sans incident. Le retour eut lieu dans des conditions plus difficiles par suite d'une violente tempête de sable survenue dans la région d'Inifel. Néanmoins, cette première tentative de pénétration aérienne au Sahara fut un indéniable succès, malgré la faible portée des appareils utilisés qui ne permettait pas de survoler sans arrêt la distance Ouargla-In-Salah. Pourtant ce raid fut le premier et le dernier de l'escadrille saharienne dont le retour dans le nord eut lieu au mois de mai 1918.

Sous la haute inspiration du général Nivelle, commandant en chef les forces de terre et de mer de l'Afrique du Nord, une reconnaissance mixte comprenant quatre avions et quelques tracteurs était organisée au mois de janvier 1919 sous la direction du commandant Bettembourg. Cette mission devait survoler l'itinéraire suivi par les automobiles par la vallée de la Saoura et le Tidikelt, puis revenir versée nord par Ouargla et Biskra. L'objectif était de déterminer la possibilité de réunir, par une voie aérienne et par une piste automobile, notre ligne de postes extrêmes du Sahara, de Colomb-Béchar à Touggourt, en passant par In-Salah, et de créer ainsi une base à la pénétration transsaharienne vers le Niger.

Le résultat recherché ne fut pas complètement atteint, car si les voitures réussirent tant bien que mal à accomplir tout le parcours, les avions, en revanche, durent être abandonnés successivement en cours de route par suite d'avaries diverses.

La mission Bettembourg était à peine de retour que le général Nivelle entreprenait un voyage aérien d'Alger à Gabès par Ouargla et Touggourt, affirmant ainsi sa confiance dans les destinées de l'aviation saharienne. Cette confiance était d'ailleurs partagée par M. Jonnart. Dans le discours qu'il avait prononcé au mois de mai 1919, à l'occasion de l'ouverture de la session des Délégations financières, le gouverneur général avait, en effet, exprimé avec force sa foi profonde dans l'avenir des liaisons aériennes qui devaient permettre aux possessions françaises d'Afrique « de se tendre la main à travers les frontières artificielles dressées par les circonstances plutôt que par la logique ».

Ce puissant intérêt témoigné par les deux grands chefs de l'Algérie à l'aviation nord-africaine avait déjà porté ses fruits sous une forme tangible. Leurs démarches répétées auprès du gouvernement de la métropole avaient abouti, le 1er février 1919, à la création de deux escadrilles sahariennes, l'une à Ouargla, l'autre à Colomb-Béchar, appuyées de deux autres escadrilles, dites de lisière saharienne, ayant pour base Biskra et Colomb-Béchar.

Au mois de novembre 1919 le ministre de la Guerre s'entendit avec son collègue des Colonies pour faire procéder à l'étude d'une liaison aérienne entre le sud-algérien et la boucle du Niger. L'itinéraire choisi partait d'Ouargla et passait successivement par In-Salah, le Hoggar, Tin-Zaouaten, Ridai, Bourem pour atteindre Tombouctou. Dès que cette décision fut connue on entreprit, le long du parcours, les travaux les plus urgents pour faciliter dans toute la mesure possible l'exécution de ce raid.

En raison de son ampleur et des dangers qu'il présentait, celui-ci exigeait la collaboration d'aviateurs éprouvés. L'aviation française n'en a jamais manqué et le choix se porta sur le commandant Vuillemin et le lieutenant Dagneaux. Ces spécialistes des grandes expéditions aériennes devaient, au surplus, être accompagnés jusqu'au Hoggar par une escadrille du régiment d'aviation d'Algérie-Tunisie sous les ordres du commandant Rolland. Le général Nivelle devait également participer à ce voyage sensationnel.

Le 3 février au matin les deux avions du grand raid et cinq appareils de l'escadrille prenaient le départ de l'aérodrome d'Hussein-Dey. Peu après l'un des avions, piloté par l'adjudant Bernard et occupé par le général Nivelle, était contraint de revenir à son point de départ à cause du mauvais fonctionnement du moteur. À ce moment on remit au général un télégramme le convoquant d'urgence à Paris. Le général Nivelle dut alors renoncer à se rendre au Hoggar et se fit remplacer par le général Laperrine, appelé au commandement de la division d'Alger depuis la suppression de son commandement des territoires sahariens.

Le parcours d'Alger à In-Salah ne s'effectua pas sans incidents sérieux. Ce fut tout d'abord le capotage d'un des avions à l'atterrissage à Ouargla, accident heureusement purement matériel, mais qui rendit l'appareil inutilisable. À Inifel, à l'atterrissage également, un autre avion s'ensabla en brisant une aile et dut, lui aussi, être abandonné. Enfin, à l'approche d'In-Salah, une violente tempête de sable s'éleva qui mit la vie des aviateurs en danger. Les cinq avions restant purent néanmoins atterrir dans des conditions difficiles, mais sans dommage, sauf pour celui du commandant Vuillemin qui eut son hélice cassée. L'héroïque aviateur, parti d'Ouargla après ses camarades, avait été surpris au plus fort de la tourmente ; atrocement secoué, égaré dans les nuages de sable, ne pouvant apercevoir In-Salah, mais jugeant toutefois que l'oasis ne devait plus être éloignée, il s'était décidé à atterrir. L'avion se posa en travers d'un fossé large de deux mètres et c'est vraiment par un miraculeux hasard que l'on n'eut pas à déplorer un grave accident.

Le grand voyage débutait dans des conditions qui eussent pu décourager des hommes d'une autre trempe. Mais nos aviateurs sahariens gardaient leur belle confiance et c'est sans appréhension que, prenant la direction du Hoggar, ils se lancèrent vers l'inconnu, dans une région qu'aucun avion n'avait encore survolée.

La tempête avait cessé et le rideau opaque que formait le sable en mouvement avait disparu. L'atmosphère était d'une grande limpidité. Cependant, en dépit de ces circonstances plus favorables, le lieutenant Dagneaux se voyait obligé de quitter ses compagnons à Arak par suite d'une panne irrémédiable. Les quatre avions de la glorieuse équipe continuèrent leur route et le 14 février dans l'après-midi ils parvenaient à Tamanrasset ayant réalisé la première partie du programme qui leur avait été tracé.

Le général Laperrine devait limiter son déplacement au Hoggar et rentrer à Alger avec l'escadrille du commandant Rolland. Mais comment résister à l'impérieux désir de faire le prodigieux bond jusqu'à Tombouctou, de dominer le vrai désert tant de fois parcouru à méhari, de revoir une fois encore, la dernière peut-être, le captivant Niger témoin des jeunes exploits soudanais ? Le général Laperrine envoie un radio à Alger ; la réponse est affirmative; le sort en est jeté : Laperrine accompagnera Vuillemin dans sa merveilleuse envolée.

Un avion de l'escadrille algérienne est retenu au Hoggar pour remplacer celui de Dagneaux abandonné à Arak. C'est l'avion de Bernard qui a transporté le général depuis Alger. Quand aux deux autres appareils qui ne doivent pas faire partie du voyage transsaharien, ils devront regagner leur base conformément aux instructions reçues au départ.

Le retour de ces aviateurs en Algérie fut tragique. L'un des avions, piloté par le capitaine d'Aleman et ayant comme observateur le commandant Rolland, surpris par la nuit, dut atterrir entre In-Salah et Arak; en prenant contact avec le sol le train d'atterrissage céda et l'appareil fut totalement incendié. Les deux passagers avaient pu se dégager à temps, mais il leur avait été impossible de sauver quoi que ce fût, et ils se trouvaient dépourvus de vivres et d'eau, en dehors de toute piste et dans une région intégralement déserte. Ils seraient certainement morts de soif sans la prévoyance intuitive d'un officier saharien de grande expérience, le capitaine Depommier, commandant de la compagnie saharienne du Tidikelt, et le miraculeux instinct de quatre méharistes indigènes envoyés à leur rencontre à tout hasard par cet officier.

Le 18 février à midi, alors que Rolland et d'Aleman étaient déjà la proie d'atroces souffrances et qu'ils n'espéraient plus être secourus, les méharistes les découvrirent exténués, sans forces, couchés au sommet d'une colline rocheuse où ils s'étaient réfugiés. Les aviateurs, réconfortés, gagnèrent In-Salah à méhari où ils trouvèrent avec joie le lieutenant Sabatier, pilote du second avion, qui était arrivé la veille sans incident.

Tandis que se passaient ces événements, les derniers préparatifs pour la grande traversée se poursuivaient avec une fiévreuse activité à Tamanrasset.

Le 18 février au matin, à 7 h. 30, le premier avion transportant le pilote Bernard, le général Laperrine et le mécanicien Vasselin, quittait le sol du Hoggar suivi aussitôt de l'appareil du commandant Vuillemin ayant le lieutenant Chalus comme observateur.

L'air était transparent et les sommets environnants se détachaient dans le bleu du ciel avec netteté. Les conditions atmosphériques étaient très favorables et l'aménoukal Moussa ag Amastan, qui n'avait pas quitté son grand ami le général Laperrine depuis son arrivée, avait affirmé, après avoir scruté l'horizon, que la journée serait calme. La petite garnison de Tamanrasset avait donc assisté avec confiance à l'envolée glorieuse vers le sud des grands oiseaux de France. Bientôt cependant un vent, de faible densité d'abord, mais de plus en plus violent, s'éleva. Venant du sud-ouest, ce vent soulevait une brume épaisse qui, en peu, de temps, rendit le sol invisible aux aviateurs. Quatre heures après le départ ceux-ci étaient séparés et ne devaient plus se rejoindre. Livrés aux éléments qui leur imprimaient une considérable dérive, les avions volaient, entraînés vers l'est, machines aveugles dans l'immensité traîtresse. Enfin, après avoir tenu l'air pendant dix heures Vuillemin, presque à bout d'essence, décidait d'atterrir sur un terrain propice. Des bergers touareg accourus pour contempler le curieux prodige tombé des cieux purent indiquer aux occupants la direction du poste de Menaka, proche d'environ 200 kilomètres de cet endroit. Le lendemain au lever du jour les aviateurs reprenaient leur vol et parvenaient à 8 heures, sans encombre, à Menaka, leur provision d'essence totalement épuisée.

Le destin du second avion avait été moins heureux. Dès qu'il l'eut perdu de vue dans la brume le commandant Vuillemin, supposant qu'il venait d'atterrir, s'était mis à sa recherche. Mais après une heure de vaines investigations l'aviateur avait repris la direction du sud en se guidant à la boussole, tranquillisé sur le sort de l'appareil jumeau qu'il imaginait en route normalement vers le Soudan.

La capacité de vol de l'appareil piloté par Bernard ne pouvait dépasser cinq heures. Au reste l'aviateur devait se ravitailler à mi-chemin à Tin-Zaouaten où un dépôt de carburant avait été constitué à cette intention. Mais la dérive ayant entraîné l'avion hors de la piste, il s'ensuivit qu'à l'heure où, selon les prévisions, le puits de Tin-Zaouaten aurait dû être atteint, les voyageurs avaient épuisé leur réserve d'essence et étaient contraints de se poser dans une région inconnue du général Laperrine lui-même. Malgré la science du pilote l'avion, saisi dans une bourrasque de vent, capota à l'atterrissage ; Bernard et Vasselin étaient indemnes, mais le général avait la clavicule gauche cassée et des côtes enfoncées.

La position des naufragés du désert était tragique et le général Laperrine, tout en réconfortant ses compagnons, ne se faisait aucune illusion : à moins d'un miracle ils étaient voués à une mort certaine. Cependant le grand chef ne laissait rien paraître de ses angoisses; en dépit des souffrances que lui causaient ses blessures il donnait de sages conseils et prenait de prudentes dispositions : l'eau du radiateur fut précieusement recueillie et l'on put ainsi constituer une réserve de 48 litres ; les quelques provisions emportées du Hoggar furent retirées de l'appareil devenu inutilisable ; c'est avec ce précieux mais précaire ravitaillement que le lendemain, dès l'aube, la petite caravane égarée dans l'immensité du Tanezrouft se mit en route dans l'espoir de recouper la piste et de trouver un indice sauveur.

Les trois hommes marchèrent ainsi pendant cinq heures. Le glorieux, blessé souffrait de plus en plus. Le lendemain, nouvelle étape, et toujours le vide, l'incommensurable solitude. Alors le général renonça à d'illusoires recherches, et dans sa conviction que des reconnaissances étaient déjà sur leurs traces, il jugea prudent de regagner l'emplacement où gisait l'avion abandonné.

Les jours alors s'écoulèrent lentement dans l'attente d'un secours qui n'arrivait jamais. La soif, la faim, l'angoisse continuelle torturaient les malheureux. Le général Laperrine oubliait ses souffrances pour entretenir la foi chez ses jeunes compagnons. Mais bientôt son état s'aggrava et le 5 mars, quinze jours après l'atterrissage, le pacificateur du Sahara, le grand soldat conquérant de cet immense pays rendait l'âme, victime de ce désert qu'il avait tant aimé.

Le même sort attendait inévitablement Bernard et Vasselin qui, parvenus à la plus extrême faiblesse, se trouvaient incapables de faire le moindre mouvement. Quelques jours encore passèrent. Les dernières gouttes d'eau furent bues et pour essayer d'étancher leur soif les deux jeunes gens utilisèrent tout ce qui était liquide : teinture d'iode, eau de Cologne, alcool à brûler, glycérine !... Ils ne réussirent qu'à augmenter leur torture. Alors désespérés, ils décidèrent de mettre fin à leurs jours pour éviter les suprêmes souffrances et le 16 mars ils allaient exécuter leur funeste projet lorsque, tout à coup, ils virent apparaître des chameaux. Le miracle s'était pour eux réalisé.

Un détachement de méharistes de la compagnie saharienne du Tidikelt, sous les ordres du lieutenant Pruvost, patrouillait dans la région de Tin-Rharo, au nord de Tin-Zaouaten. Le lieutenant avait participé aux recherches de l'avion, mais sans nouvelles de l'extérieur depuis plusieurs semaines il les avait abandonnées, car il supposait les aviateurs retrouvés depuis longtemps et parvenus sains et saufs à destination. Le détachement se dirigeait donc vers Agadès pour se ravitailler et son chef profitait de cette circonstance pour exécuter une reconnaissance dans cette région du Ténéré parcourue pour la première fois de bout en bout quelques années auparavant par le groupe méhariste du lieutenant Lehuraux. Le passage tout à fait inusité et imprévu du lieutenant Pruvost sauva Bernard et Vasselin désemparés au sud-ouest de Tin-Zaouaten, à huit kilomètres du puits d'Anessabaraka.

La dépouille du général fut tout d'abord transportée au poste soudanais de Tamaïa, puis inhumée plus tard à Tamanrasset où elle repose aujourd'hui sous le monument élevé pieusement à la mémoire du, grand disparu.

Quant au commandant Vuillemin, ravitaillé en essence à Menaka, il avait pu reprendre son vol et atteindre Tombouctou le 18 mars. De là il poursuivit son raid vers le Sénégal, et le 31 mars à 20 h. 30, il se posait sur le terrain de Ouakam, ayant ainsi réalisé, pour la première fois, la liaison aérienne Alger-Dakar.

Cette première traversée du désert, si audacieusement exécutée, en apportant la preuve que le Sahara pouvait être franchi par la voie des airs, avait également démontré, à la lumière des incidents tragiques qui l'avait accompagnée, que la liaison Algérie-Soudan présenterait toujours de graves dangers aussi longtemps que les avions resteraient livrés à eux-mêmes, sans repères visibles de très haut et sans possibilités de secours en cas d'atterrissage forcé. D'autre part, les raids de 1919 et de 1920 avaient nécessité la mobilisation d'un grand nombre de chameaux pour les convois de ravitaillement et l'on avait été défavorablement impressionné par le contraste entre le grand effort déployé et la faiblesse des résultats enregistrés.

Il apparut ainsi avec évidence qu'une liaison transsaharienne ne pouvait être livrée à l'improvisation, qu'elle devait s'effectuer au contraire méthodiquement et par étapes, qu'elle exigeait une organisation terrestre adaptée au milieu et pour le personnel, une longue pratique du vol au-dessus des régions désertiques.

Pour l'application de ces principes généraux essentiels, le gouvernement décida que la liaison aérienne avec l'A.O.F. ne se ferait plus désormais par raids sans lendemain, mais par une « pénétration progressive aboutissant à une liaison permanente ». Un plan comportant trois voies de pénétration ayant respectivement pour base de départ Colomb-Béchar, Laghouat et Biskra fut établi. In-Salah allait devenir le point de concentration de ces trois lignes et, de cette oasis, une seule voie serait aménagée pour atteindre le Niger en passant par le Hoggar. En même temps, trois escadrilles sahariennes étaient créées, une à chaque base.

Durant les hivers 1921-1922 et 1922-1923 ces escadrilles entreprirent une série de reconnaissances à rayon limité et commencèrent à organiser rationnellement l'infrastructure de ces voies aériennes. Cependant l'on ne tarda pas à s'apercevoir que la dispersion des efforts et surtout celle des crédits entravaient la progression du mouvement de pénétration ; l'on observa également que les itinéraires partant de Biskra et de Laghouat présentaient des inconvénients dus à la longueur du parcours, aux plus grandes difficultés de ravitaillement et au danger qu'offraient, pour les atterrissages imprévus, les régions à survoler. En 1923 la pénétration sur ces deux axes fut abandonnée et l'on concentra tous les moyens matériels et financiers sur la ligne Colomb Béchar-Adrar-Ouallen-Niger.

La campagne de l'hiver 1923-1924 fut particulièrement active pour l'escadrille du sud-oranais. Sous l'impulsion du capitaine Paolacci cette escadrille assura une liaison entre Colomb-Béchar et les oasis de la Saoura, du Gourara et du Touat. Sans accident, sans aventure, sans incident notable même, elle exploita ce premier tronçon de la ligne transsaharienne en établissant un levé topographique ininterrompu, entre Colomb-Béchar et le Touat, de toute la zone du futur chemin de fer pour le cas où celui-ci passerait par cet itinéraire. Une doctrine de l'aviation saharienne se forma. Les pilotes acquirent pleinement la pratique du vol au-dessus des régions désertiques. Quant à l'aménagement terrestre sur ce premier tronçon il se poursuivit avec la même rapidité.

L'aviation saharienne enfin organisée sur de solides bases allait désormais enregistrer de beaux succès. Il s'agit surtout de l'aviation militaire car, contrairement à ce qui s'est passé pour l'automobilisme saharien qui dut une grande part de sa vogue aux efforts personnels des industriels Français et aux initiatives privées, l'aviation au désert est une œuvre essentiellement militaire à laquelle nos aviateurs de l'Armée d'Afrique ont attaché leur nom.

La campagne 1924-1925 apporta à cette aviation la palme de la Victoire. Tandis que l'escadrille de Colomb-Béchar poussait ses reconnaissances jusqu'à Ouallen, dans le grand Tanezrouft, et que son chef préparait un grand raid transsaharien, l'Afrique occidentale française, de son côté, s'intéressait au nième problème. Au début de l'année 1925 la liaison aérienne Algérie-Soudan était accomplie brillamment. Trois avions soudanais, partis du Niger sous la direction du colonel Tulasne, atterrissaient à Colomb-Béchar le 20 janvier pendant que deux appareils de l'escadrille saharienne, sous le commandement du commandant Gallet et du capitaine Paolacci, parvenaient à Bourem le 28 du même mois.

À la même époque, le sous-secrétaire d'État de l'Aéronautique organisait un voyage d'étude des liaisons aériennes entre la métropole et l'Afrique occidentale française. Cette mission, dirigée par le colonel de Goÿs, comprenait deux avions de grande puissance pilotés, l'un par le colonel Vuillemin, l'autre par le capitaine Pelletier d'Oisy. Elle quittait Paris par la voie des airs, arrivait à Colomb-Béchar le 23 janvier, partait de ce point le 27 et atteignait Niamey le 7 février. Malheureusement, au moment où la mission s'envolait de cette ville pour se rendre à Zinder, l'avion du colonel Vuillemin s'écrasait sur le sol. Le grand aviateur et deux des passagers étaient plus ou moins grièvement blessés et l'on avait à déplorer une victime, le sergent Vandelle.

Le mois suivant les capitaines Arrachard et Lemaître, qui venaient d'effectuer le parcours Paris-Villa Cisneros-Dakar-Tombouctou, s'élancèrent à leur tour dans le désert en direction de l'Algérie. Partis de Tombouctou le 20 février ils avaient franchi sans incident les espaces désertiques et ils étaient prêts d'atteindre leur objectif le même jour lorsque, à 150 kilomètres au sud-ouest de l'oasis d'El-Goléa, une panne d'essence les contraignit d'atterrir. Un hasard providentiel les mit en présence d'un berger indigène qui nomadisait dans la région avec ses troupeaux et ce berger les conduisit à El-Goléa où ils parvinrent après six fatigantes étapes. Ravitaillés en essence Arrachard et Lemaître rejoignirent l'appareil en automobile et ils purent achever leur raid jusqu'à Paris où ils arrivèrent le 24 mars.

Toujours au cours de la même période un officier de l'armée belge, le lieutenant Thieffry, entreprit l'expédition Bruxelles-Congo belge. Il fut, lui aussi, victime d'une panne d'essence qui l'obligea à atterrir dans le Tanezrouft à proximité d'Ouallen. La garnison de ce poste, avisée de son passage et ne le voyant pas arriver à l'heure convenue, organisa aussitôt les recherches qui furent assez heureuses pour retrouver l'aviateur sain et sauf. Celui-ci put alors continuer son raid jusqu'au Congo.

Dans les années qui suivirent les escadrilles d'Algérie et de l'Afrique occidentale française ne firent aucune nouvelle tentative de traversée du désert, mais elles poursuivirent l'exécution de leur programme avec un zèle toujours égal. Entre Colomb-Béchar et le Touat l'équipement de la piste s'achevait dans les meilleures conditions pour la sécurité des aviateurs et la bonne conservation du matériel.

Quelques voyages retentissants illustrèrent néanmoins cette période. En 1926 on parlait beaucoup de l'organisation d'une ligne aérienne permanente d'Alger à Tombouctou. C'était l'époque des grands raids : celui de l'escadrille anglaise Pulford, du Caire au Cap; celui du belge Medaets, de Bruxelles au Congo belge et retour; le raid de Gérardot et Cornillon, de Paris à Rabat et retour; celui de Costes et Vitrolles, de Paris à Assouan; mais surtout l'exploit du lieutenant de vaisseau Bernard qui, parti de l'étang de Berre sur un hydravion, exécuta un vol jusqu'à Madagascar en passant par les Canaries, le Sénégal, le Soudan et le Mozambique pour revenir ensuite, avec le même succès, par l'Égypte et terminer son magnifique voyage sur la Seine aux environs de Suresnes.

Peu de temps après, le commandant Dagneaux renouvelait cet exploit, mais en survolant le désert. Il quittait le Bourget le 28 novembre 1926 et avec une régularité mathématique parvenait à Tananarive le 11 février 1927 ayant ainsi couvert près de 12 000 kilomètres sur un simple avion terrestre de 500 cv.

Un beau voyage transsaharien fut aussi exécuté, au printemps de l'année 1928, par le capitaine Cornillon et le lieutenant Gérardot. Chargés d'une mission d'études radiogoniométriques, les deux aviateurs partirent de Colomb-Béchar le 3 avril à 18 heures ; dans un superbe vol de nuit de 1 700 kilomètres ils atteignirent Tombouctou le lendemain matin à 5 heures. Ils avaient accompli le parcours du Bourget à la capitale soudanaise en moins de 27 heures ! Cette année 1928 fut, au surplus, une période de grands raids transcontinentaux illustrée par l'inoubliable traversée de l'Atlantique sud accomplie à bord du « Nungesser et Coli » par Costes et Le Brix qui relièrent la France à l'Amérique du Sud en un admirable vol de deux étapes dont l'Afrique avait été le centre. Un vaste projet de liaison pratique et commerciale intercoloniale France-Afrique équatoriale-Madagascar naquit de ces diverses missions. Le commandant Dagneaux, au retour de son voyage, avait mis ce projet au point d'accord avec les Belges, et afin d'en poursuivre plus aisément la réalisation il avait créé la société « Air Afrique » après avoir quitté l'armée en obtenant sa mise en disponibilité. Cette société manifestait immédiatement son activité en faisant étudier l'itinéraire définitif à adopter et l'importance des travaux à y entreprendre. Une mission dirigée par M. P.-L. Richard traversa le Sahara en février 1929, se rendit à Fort-Lamy et rentra en France en survolant le désert à l'aller et au retour par des itinéraires différents ; ce fut une belle démonstration de grand tourisme aérien en Afrique.

Dans le courant de l'année 1929, sous les auspices du ministère de l'Air, un accord intervint entre la Société Air Afrique et la Compagnie Générale Aéropostale (anciennes lignes Latécoère) pour permettre une collaboration de tous les éléments utiles, à la création, puis plus tard, à l'exploitation de la ligne ; une société nouvelle fut spécialement chargée de cette œuvre sous la dénomination de « Compagnie Transafricaine d'Aviation ». Sous l'impulsion de cet organisme des travaux furent entrepris afin que la ligne puisse être ouverte aux transports postaux et fonctionner régulièrement dans le courant de l'année 1930. Des sommes importantes furent consacrées à l'ouverture de cette voie appelée à concurrencer avantageusement la ligne anglaise du Cap au Caire. Mais, dès l'année suivante, la Compagnie dut suspendre son effort à la demande du ministère de l'Air, jusqu'à la mise au point d'un statut de l'Aéronautique marchande, de sorte que la réalisation de ce grand projet dut être reportée à une date indéterminée.

Tandis que les missions et les explorations aériennes se succédaient au Sahara, l'aviation militaire de l'Algérie et celle de l'Afrique occidentale française continuaient leur patient et obscur labeur. L'infrastructure de la grande voie occidentale de Colomb-Béchar au Niger par le Tanezrouft recevait de nombreuses améliorations et son jalonnement à l'aide de balises spéciales du type dit « artillerie » était entrepris sous la direction personnelle du colonel Vuillemin, commandant l'aviation en Algérie.

Jusque-là, en exécution d'ailleurs d'ordres ministériels, toutes les activités avaient été bloquées sur cette voie occidentale et aucun avion n'avait plus volé dans le ciel du Hoggar depuis la tragique fin du général Laperrine. Un officier aviateur de grande classe, le lieutenant-colonel Pierre. Weiss, connu aussi bien pour ses audacieuses performances aériennes que pour son beau talent d'écrivain, allait lever l'hypothèque qui pesait sur cette région et ouvrir aux vainqueurs de l'espace une voie nouvelle vers l'Afrique centrale.

Au mois de novembre 1931, après une minutieuse préparation, une patrouille du 1er groupe d'aviation d'Afrique quitta Alger sous le commandement du colonel Weiss, guidée par le lieutenant Bernard, l'héroïque pilote de la première tentative de traversée transsaharienne. Le voyage eut lieu sans incident. Après onze heures vingt minutes de vol effectif les appareils se posèrent sur le terrain de Tamanrasset, à l'endroit précis d'où les avions de Laperrine et de Vuillemin s'étaient envolés joyeusement, douze années auparavant, vers un douloureux destin !

En cette année 1931 eurent lieu d'assez nombreuses expéditions à travers le continent africain et sur la périphérie. Dans la pléiade des voyages ainsi effectués il convient de signaler tout d'abord la première inspection ministérielle aérienne de M. Dumesnil, ministre de l'Air, piloté par Costes et accompagné du colonel Vuillemin ; il y eut également l'essai de liaison postale rapide Congo-Madagascar par l'équipage Goulette-Salel-Montillier ayant à bord M. Alfassa, secrétaire général du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française, qui rejoignait son poste ; le raid de Moench-Burtin, remarquable par sa régularité et sa rapidité, qui mit Tananarive à deux jours neuf heures de Paris; le premier périple africain de l'avion « Paris » piloté par le sergent Giraud et transportant M. Ph. d'Estailleur-Chanteraine, etc.. Ce fut ensuite le magnifique raid du capitaine Goulette et de son compagnon Salel de Paris au Cap en quatre jours.

Jusque-là les avions, après la traversée du Sahara, survolaient le territoire de l'Afrique équatoriale française aux confins nord du Tchad, puis la vallée du Chari pour aboutir à Bangui. Rompant avec cette sorte de tradition, l'équipage Goulette-Salel, après avoir atteint Niamey en deux bonds, continua à travers la Nigeria anglaise, atteignit la mer aux environs du mont Cameroun et poursuivit jusqu'au Cap.

C'est au début de l'année 1932 que Costes et Schneider accomplirent leur fameux raid dans la région soudanaise en survolant, au retour, le Ténéré des Tebbous par Bilma, Djado et Djanet, ainsi que le Tassili des Ajjers, régions qu'aucun avion n'avait encore visitées et dépourvues de pistes pour automobiles.

En vertu d'un principe que tout aviateur prudent a le devoir d'observer au Sahara, les avions ne doivent jamais s'écarter des pistes afin qu'ils puissent être secourus sûrement et rapidement en cas d'atterrissage entre les escales prévues. La piste c'est le fil conducteur, le lien fragile qui relie l'aviateur à la terre, à la vie. En la dédaignant l'aviateur s'expose aux pires dangers. Comment, en effet, retrouver un avion égaré dans le vaste désert s'il s'est écarté des voies normales ? Costes et Schneider réussirent un exploit audacieux, mais qui ne doit pas être renouvelé. De telles existences sont trop précieuses au: pays pour les exposer ainsi sans profit pour lui. Si un incident mécanique ou les circonstances atmosphériques avaient obligé les aviateurs à atterrir, c'eût été pour eux la mort inévitable, car aucun secours n'était possible. Les miracles ne se renouvellent que bien rarement et celui dont bénéficièrent Réginensi et ses compagnons au mois de février 1932 ne peut que confirmer cet axiome.

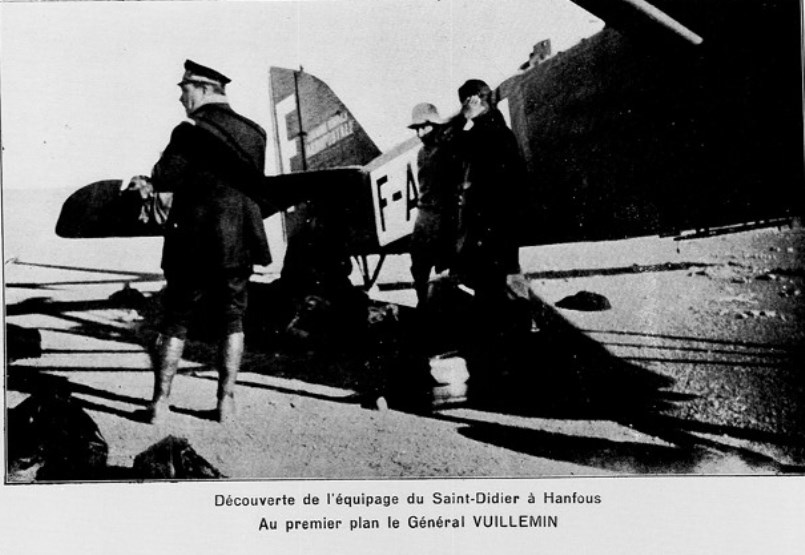

Réginensi, à bord de l'avion « Saint Didier », avait quitté In-Salah avec l'intention de se rendre au Soudan par le Hoggar. Entre le Tidikelt et Tamanrasset une erreur de direction lui faisait abandonner la piste et l'avion, désemparé, allait se poser en un point quelconque du désert après avoir consommé toute l'essence en d'infructueuses recherches pour retrouver le fil d'Ariane sauveur. Les aviateurs, venus pour la première fois au Sahara, ignoraient l'endroit où ils se trouvaient et dans leurs appels de détresse par T.S.F. ils ne purent donner à cet égard que de bien vagues indications.

Dès réception du premier S.O.S. du « Saint Didier » l'aviation militaire et civile d'Algérie, emportée par un magnifique élan de solidarité, entreprenait les recherches. Après sept jours d'angoissantes investigations, auxquelles prirent notamment part avec une ardeur et un dévouement admirables les colonels Vuillemin et Weiss, le lieutenant Bernard et le remarquable pilote Poulin, de l'aviation civile nord-africaine, les patrouilleurs eurent la grande joie de retrouver sain et sauf l'équipage dans l'erg Tessadjafi aux abords de l'Ahnet. Les malheureux étaient arrivés au bout de leurs forces et l'on devine avec quels transports de reconnaissance ils reçurent leurs sauveteurs.

Il est impossible d'énumérer toutes les randonnées aériennes qui eurent le Sahara pour théâtre. Citons cependant le voyage de M. Thaming, vice-consul honoraire du Danemark à Johannesburg, parti de Copenhague pour rejoindre son poste, accompagné de Mme Thaming, par la voie des airs ; celui de M. de Sibour, en Afrique centrale ; les grands raids de Mollisson, de Marise Hiltz ; la splendide performance de Mme Amy Mollisson, de Londres au Cap; le beau vol du capitaine et de Mme Vauthier vers le Tchad par la région du Ténéré, etc. Il convient surtout de rappeler la glorieuse croisière noire du général Vuillemin qui fut en quelque sorte le couronnement et l'apothéose de la pénétration saharienne par la voie des airs.

Aujourd'hui l'aviation a conquis droit de cité au Sahara et en Afrique. Après des essais concluants exécutés en 1933 par des aviateurs militaires, une loi du 28 février 1934 a autorisé le ministre de l'Air à exploiter provisoirement en régie une ligne aérienne d'Alger au Congo belge pour le transport du courrier postal et de voyageurs. Cette exploitation en régie est assurée par Air Afrique et la direction en a été confiée au commandant Dagneaux qui dispose d'un personnel d'élite comptant en particulier dans ses rangs le sympathique pilote du désert Poulin, Commandeur de la Légion d'honneur.

La liaison entre Paris – Alger et l'Afrique centrale s'opère à l'aide d'avions trimoteurs puissants et confortables. À partir du Congo belge la correspondance est assurée avec Madagascar par la voie des airs également.

Par ailleurs, la ligne aérienne Belgique – Congo, dont la mise au point a été étudiée minutieusement durant dix années, a été inaugurée en décembre 1934 par la Société belge Sabena, autorisée par le gouvernement royal à mettre cette ligne en exploitation régulière. Les départs ont lieu de Bruxelles sur Oran, pour suivre ensuite l'itinéraire Colomb-Béchar – Reggan où il se confond avec celui de la Régie Air Afrique pour se poursuivre vers Gao – Niamey – Fort Lamy – Elisabethville.

Les itinéraires sont entièrement équipés, pourvus de terrains d'atterrissage, de postes de dépannage, d'ateliers de réparations, etc. La région du Tanezrouft est totalement balisée et peut être survolée de jour comme de nuit sans danger. Sur l'initiative de quelques personnalités algériennes il a été procédé, au centre même du Tanezrouft, à l'endroit bien connu sous le nom de Bidon V, à l'installation d'un phare permanent.

En ce point qui, désormais, s'appelle officiellement Phare Vuillemin en hommage au grand aviateur qui a si brillamment conduit son escadre de trente avions au-dessus de l'Afrique française, la Société du Gaz Butane a élevé un pylône d'acier de 32 mètres de haut, fixé au sol par 120 tonnes de ciment armé. Le phare est constitué par un tombeau dioptrique de un mètre de diamètre placé sur ce pylône. Celui-ci pouvant résister à un vent d'une vitesse de 150 kilomètre-heure, il n'est pas à craindre de détérioration du fait de perturbations atmosphériques. Le foyer lumineux du phare est formé par un manchon de 35 m/m alimenté au gaz Propane, qui offre sur le Butane l'avantage de pouvoir être utilisé par des températures allant jusqu'à 40 degrés au-dessous de zéro. L'alimentation est assurée par des batteries de dix bouteilles emmagasinées dans une cave et dont il suffira de renouveler la provision de gaz une fois l'an. Quant aux manchons brûlés ils seront changés automatiquement. Des phares moins importants, mais fonctionnant d'après les mêmes principes, ont également été échelonnés le long du parcours entre Reggan et le Niger. Leur puissance lumineuse pouvant s'étendre jusqu'à environ 50 kilomètres de part et d'autre, il s'ensuit que, pratiquement, la direction de la piste automobile est indiquée en permanence d'une façon parfaite, rendant désormais possibles les vols de nuit.

Cette organisation fait honneur à la société qui en a supporté la charge ainsi qu'au personnel qui l'a réalisée sous la direction d'un technicien énergique, M. l'ingénieur Delaplace.

De son côté l'aviation militaire a accompli une œuvre remarquable. Par un travail incessant elle a réussi à étendre son rayon d'action sur toutes les parties du territoire saharien de l'Algérie. À l'heure actuelle tous les postes sont reliés entre eux par la voie des airs. Les pistes automobilisables sont balisées et des abris ont été édifiés en de nombreux points. Djanet possède un beau terrain d'atterrissage ; des terrains intermédiaires existent entre les principaux centres d'escales et partout, jusqu'à In-Guezzam en direction de Zinder et du Tchad, et Tin-Zaouaten, vers Gao et Niamey, nos aviateurs militaires ont ouvert de façon durable les voies aériennes à l'aviation touristique et commerciale.

L'un des premiers touristes de l'air qui aient utilisé cette organisation militaire est un jeune et vaillant pilote de l'Aéro-club d'Alger, M. Marcel Germain, mort à la suite d'une chute d'avion en février 1935. Avec une hardiesse et un sang-froid admirables cet aviateur, durant l'hiver 1932, prit son vol au-dessus du Tassili des Ajjers et conduisit pour la première fois à Djanet les ailes françaises. Il fut décoré de la Légion d'Honneur pour cet exploit. Quelques mois plus tard M. Carde gouverneur général de l'Algérie, puis le général Noguès, commandant le 19e corps d'armée, inauguraient officiellement cette nouvelle voie aérienne.

L'œuvre d'exploration de l'aviation militaire saharienne est maintenant virtuellement close. Cette aviation vient d'atteindre son dernier objectif durant l'hiver 1934-1935 : la liaison algéro-mauritanienne. L'Algérie et l'Afrique occidentale française la préparaient depuis longtemps; méharistes et automobilistes ont rivalisé d'efforts et d'initiative pour ouvrir des voies nouvelles dans le Sahara occidental et mettre Atar, capitale de la Mauritanie, à quelques heures seulement de Colomb-Béchar ou des postes du sud-marocain.

Dès maintenant deux des principales voies transsahariennes occidentales sont organisées pour les besoins de l'aviation. Des terrains d'atterrissage permanents et des terrains de secours jalonnent ces itinéraires balisés sur la totalité du parcours. L'aviation est donc en mesure d'assurer un service régulier entre le Maroc ou l'Algérie d'une part, la Mauritanie et le Sénégal d'autre part. Ces lignes aériennes ont reçu la consécration officielle. Le 7 décembre 1934 le général Armengaud, commandant la 5e région aérienne, atterrissait à Tindouf, puis gagnait Dakar avec un groupe de quatre avions en passant par Atar et Saint-Louis du Sénégal. Dans le même mois les escadrilles des confins algéro-marocains et des avions mauritaniens dirigés par le commandant Pelletier d'Oisy renouvelaient cette prouesse, tandis que le colonel Trinquet, commandant des confins, se rendait également à Dakar par la voie des airs et rentrait ensuite à son poste de commandement par le même moyen.

Si l'automobilisme et si l'aviation se sont développés avec tant d'ampleur et de rapidité au Sahara, ils le doivent pour une grande part à la radiotélégraphie qui a débuté à peu près en même temps au désert et qui a progressé suivant un rythme égal.

Des voyageurs ayant visité les pays africains ont signalé le curieux système de transmissions utilisé par les noirs pour communiquer avec les tribus voisines. À certaines heures de la journée on frappe fortement sur une sorte de grosse caisse des coups plus ou moins rapprochés et qui correspondent à un code convenu. Cette télégraphie sans fil avant la lettre existe également chez les Touareg.

M. E.-F. Gautier a spirituellement baptisé le Sahara « un vaste Landerneau ». Les nouvelles s'y transmettent, en effet, avec une célérité déconcertante. Un événement quel qu'il soit s'est-il passé en un point quelconque du « bled » ? Aussitôt, en ce pays où l'on marche parfois durant des semaines sans rencontrer âme qui vive, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Chemin faisant, de caravanier à caravanier, de méhariste à méhariste, elle se déforme, s'amplifie, s'enveloppe des fioritures plus ou moins fantaisistes auxquelles se plaisent les Orientaux et les Africains. Mais sous la forme exagérée qu'elle revêt ainsi en passant de bouche en bouche, se trouve toujours un fond de vérité que les renseignements de source plus sûre ne manquent jamais par la suite de confirmer.

Jusqu'à ces dernières années c'est un peu de cette manière rudimentaire que les événements sahariens étaient connus, et les nouvelles, même les plus urgentes, se transmettaient par courrier transporté à dos de chameau. Aujourd'hui la télégraphie sans fil, cette invention des démons disent les Touareg, a aboli ce mode de transmission archaïque. Tous les postes sahariens sont dotés d'une station radiotélégraphique ; les émissions s'effectuent régulièrement plusieurs fois par jour de poste à poste, de sorte que l'on est constamment informé des moindres incidents qui se produisent dans le désert. Les groupes méharistes eux-mêmes, naguère perdus dans l'immensité, sont en liaison quotidienne avec les stations voisines grâce aux appareils portatifs à dos de chameau, émetteurs et récepteurs, dont ils sont pourvus.

La perfection actuelle du réseau radiotélégraphique saharien est l'œuvre de patients efforts. Malgré un matériel qui fut souvent incomplet et très usagé, malgré un effectif presque toujours déficitaire de spécialistes, les sapeurs radiotélégraphistes ont surmonté toutes les difficultés, bravé les souffrances physiques et morales dans un pays où ils n'étaient pas préparés à vivre, et accompli avec le plus grand dévouement une besogne ardue, obscure, mais indispensable à la sécurité des automobilistes et des aviateurs.

Cette sécurité serait cependant aléatoire, pour les aviateurs du moins, si des stations météorologiques ne complétaient le réseau de postes de T.S.F. On connaît le rôle prépondérant que joue la météorologie en matière de navigation aérienne. Au Sahara elle est l'auxiliaire obligatoire, la collaboratrice indispensable de l'avion, car le vent, ce redoutable ennemi, guette constamment l'aviateur dans le ciel du désert. Non point le vent que l'on a généralement en Europe, quelle que soit sa violence, mais une formidable poussée des éléments en furie, appelée communément le « simoun », qui triture et ratisse le sol, emporte sables et graviers et élève dans les airs des masses de poussières impalpables.

Au Sahara les longues distances à parcourir sans escales de secours donnent une importance primordiale à la protection météorologique. Il est nécessaire pour l'aviateur qui va traverser le désert d'être exactement renseigné sur la situation atmosphérique le long de son parcours. Il pourra ainsi prendre une décision en connaissance de cause et retarder, le cas échéant, un départ qui présenterait de trop graves dangers.

Depuis 1928 c'est l'Office National Météorologique qui assume la responsabilité de la protection de la navigation aérienne au Sahara. L'effort de l'Office s'est porté sur l'organisation d'un réseau de stations chargées de fournir toutes les observations et tous les sondages indispensables à la sécurité de l'aviation. Ces postes météorologiques, exploités par des militaires de carrière, fonctionnent de préférence aux mêmes endroits que les postes de T.S.F. afin de permettre la transmission rapide des observations.

De son côté le Service Météorologique d'Algérie possède à Tamanrasset un véritable observatoire de météorologie générale avec élargissement vers les autres branches de la physique du globe. Cet observatoire, doté de tous les instruments nécessaires, joue un rôle de premier plan dans la protection de la navigation aérienne.

Les postes radiotélégraphiques et météorologiques du Sahara algérien se tiennent naturellement en liaison constante avec les postes des possessions françaises voisines qui possèdent également un réseau très complet de stations.

En résumé une organisation judicieuse veille attentivement à la sécurité des aviateurs. La transmission rapide des météogrammes et leur réception directe par les avions, même en cours de vol, constituent une garantie précieuse et efficace contre les risques d'accident pour des causes, atmosphériques.