TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE XIV

L'activité économique et sociale

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Les Amis du Sahara n° 18 Janvier 1936

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La population des Territoires du sud qui comprend un peu plus de 640 000 habitants, se compose de nomades et de sédentaires. Ces derniers résident dans les villages. Ce sont les propriétaires des palmeraies ou les ouvriers agricoles qui entretiennent les oasis et les mettent en valeur. Les nomades sont plutôt éleveurs de troupeaux de moutons et de chameaux dont ils tirent toutes leurs ressources. Avant l'arrivée des Français, les indigènes de ces régions souffraient d'un mal incurable : l'insécurité. L'état de guerre où ils avaient toujours vécu avait entretenu la violence des mœurs, les haines des familles, les vengeances héréditaires. Les ksour étaient divisés en plusieurs quartiers dont chacun était, contre les autres, une forteresse entourée de son mur d'enceinte et toujours prête à repousser l'assaut qui lui était souvent donné. Les rivalités, les haines s'y transmettaient de génération en génération et, sous le plus léger prétexte, dégénéraient en guerre civile. Une autre cause d'inquiétudes et de désordres était le peu de sûreté qu'offraient les voies de communication où des maraudeurs coupaient les routes et répandaient l'effroi dans tout le pays.

La pacification française mit rapidement fin à ces pratiques. Une vigoureuse impulsion fut donnée à la police. Bientôt la sécurité des personnes et des propriétés fut assurée. On n'entendit plus parler que rarement de ces razzias de tribus à tribus jadis si communes. Dans la paix établie, les bureaux arabes allaient pouvoir continuer, dans le sud, l'œuvre déjà réalisée dans le nord de l'Algérie où, avec l'Armée d'Afrique toute entière, ils avaient fait tant de choses pour livrer un grand pays à la culture et à la civilisation.

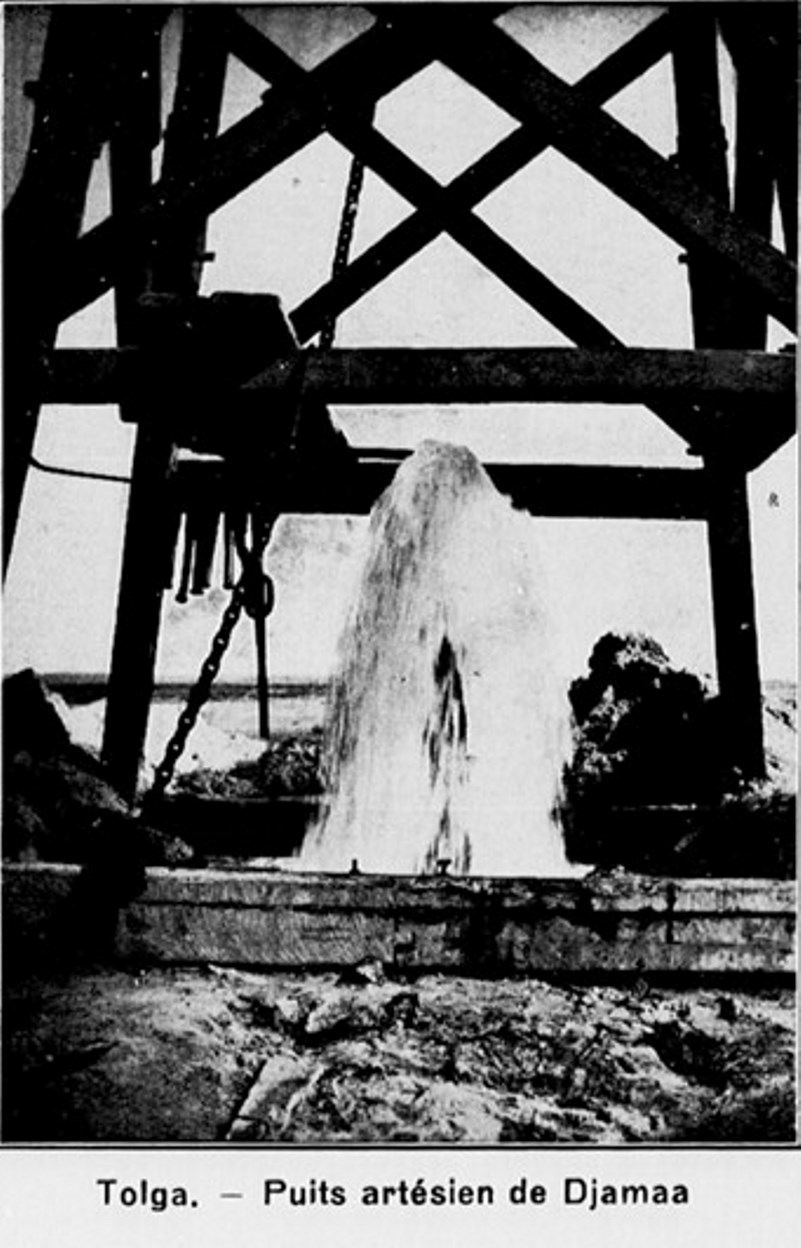

Lorsque, vers 1830, on commença en France à parler des puits artésiens, on ne se doutait guère que cette précieuse invention était, de temps immémorial, pratiquée par des peuplades perdues dans un coin du Sahara. Dans les régions de l'oued Rirh et d'Ouargla des spécialistes appelés « retassin » mettaient des années à creuser un puits, le trou de sonde étant conduit à main d'homme jusqu'à la nappe souterraine qui, en jaillissant, noyait parfois les foreurs. Ces puits, mal établis, se comblaient rapidement. Nombreux, à ce qu'il semble, dans les temps anciens, ils avaient diminué considérablement lorsque nous fîmes notre apparition dans le pays, et cette diminution des ressources hydrauliques avait naturellement entraîné la disparition des oasis qu'elles faisaient vivre. Car, en ces contrées, l'eau, seule fait reculer le désert; à mesure qu'un puits se ferme, un centre de population perd une partie de sa vitalité et lorsque l'irrigation des palmiers devient impossible ceux-ci meurent et les habitants sont alors contraints d'émigrer : le centre de population s'éteint et finalement disparaît.

Les expéditions envoyées dans le Sud étudiaient la contrée tout en la pacifiant. Un ingénieur fut attaché en 1855 à la colonne de Biskra avec la mission de reconnaître le régime des eaux et la nature du sol. Ce spécialiste ayant observé des indices d'une nappe souterraine, l'ordre fut donné aussitôt d'y tenter des forages de puits artésiens et le général Desvaux dirigea lui-même les préparatifs avec une intelligente activité. On commença par l'oasis de Tamerna qui se mourait faute d'eau. Le 1er mai 1856 un détachement de Légionnaires, sous le contrôle de l'ingénieur Jus, donna le premier coup de trépan. Le 9 juin, après trente-neuf jours et trente-neuf nuits d'un travail continu, on atteignit à la profondeur de 60 mètres la nappe artésienne. L'eau jaillit à la surface du sol en une gerbe immense dont le débit atteignait près de 6 500 mètres cubes par jour. C'était la vie qui sortait, pour ce peuple, des entrailles de la terre. Les habitants, accourus à ce spectacle, se roulaient de joie dans ces eaux vierges et bienfaisantes et bénissaient la France qui les leur avaient données. En quelques jours toutes les tribus de la région connurent les merveilles de Tamerna ; elles comprirent alors notre puissance sur la nature elle-même, ainsi que les bienfaits qu'apportait notre domination. Ce sentiment se révéla dans le nom qu'elles donnèrent au puits nouveau : « Aïn El-Afia », la source de la paix !

Afin de montrer aux populations l'esprit bienveillant de notre civilisation, une part d'eau fut prélevée sur les puits ainsi créés pour être distribuée aux indigents. De la sorte « les fontaines de prospérité » coulaient également pour les riches et pour les pauvres. Aussi, lorsqu'en janvier 1858 le général Desvaux apparut dans la région saharienne de l'oued Rirh et du Souf, ce fut en triomphateur qu'il les traversa. Les indigènes accouraient à sa rencontre pour acclamer ces hommes de guerre qui, au lieu de la dévastation, venaient répandre sur le pays vaincu l'abondance et la prospérité.

Par les forages artésiens, le creusement de nouveaux puits, les barrages et l'aménagement des eaux, nous combattions le désert et donnions une terre féconde aux indigènes. Cette terre, nous leur enseignâmes encore à en tirer un meilleur parti. Les travaux entrepris eurent un résultat inattendu. De nombreux nomades devinrent sédentaires, des pâtres se fixèrent autour des sources nouvelles et se transformèrent en laboureurs. « Il s'est manifesté chez les Rouara, a écrit le général Desvaux dans un rapport, une telle confiance dans le maintien de la paix, que tout le monde veut creuser des puits et planter des dattiers, sûr qu'on est maintenant de récolter les fruits de son travail ».

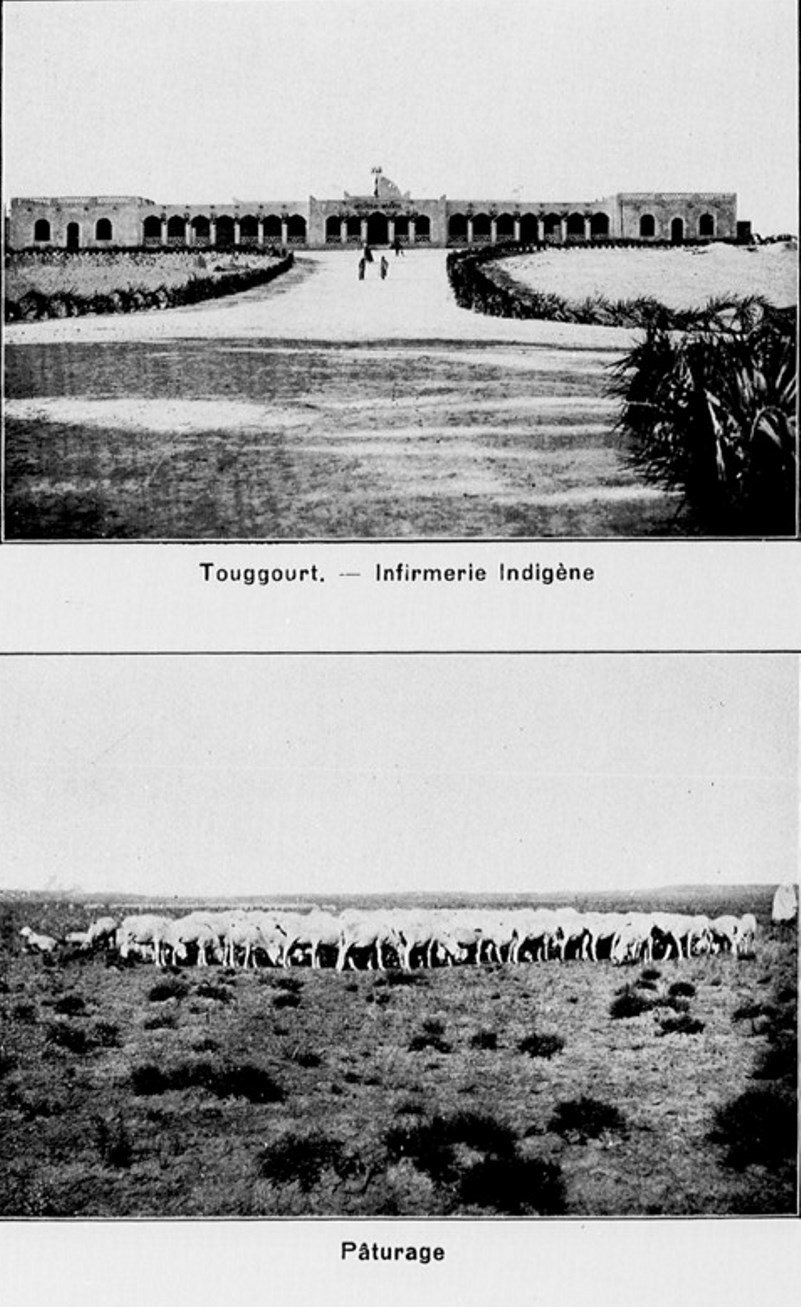

Le Sahara algérien, même en dehors des oasis, n'est pas une terre absolument stérile. Dans la partie septentrionale les sables sont l'exception ; l’on y trouve des terres fertiles que la sécheresse ordinaire ne permet pas de cultiver, mais qui, dans les années où les pluies tombent en quantité suffisante, donnent des récoltes appréciables. Tant que cette région était livrée à l'anarchie les indigènes évitaient les cultures à long terme. Mais lorsque nous l'eûmes pacifiée, l'on vit s'étendre des champs là où la charrue n'avait jamais passé. Aux endroits même où la terre ne peut donner du blé, elle se couvre presque partout, après la saison des pluies, d'une herbe riche en sucs nourriciers dont les moutons sont très friands, et elle garde, durant l'été, des plantes fines et aromatiques qui leur conviennent parfaitement. Aussi l'espèce ovine, représentée par des millions de têtes, a-t-elle toujours fait l'objet des préoccupations constantes de l'Administration algérienne.

La révélation des richesses souterraines de l'oued Rirh amena dans cette région la colonisation européenne. Des sociétés se constituèrent pour l'exploitation du dattier et des palmeraies s'égrenèrent de façon presque ininterrompue de Biskra jusqu'à Touggourt. Quelques chiffres suffisamment évocateurs dispenseront de tout commentaire : en 1856, un recensement des ressources de l'oued Rirh accuse 282 puits indigènes débitant 52 765 litres-minute. En 1932, il existait 1 142 puits jaillissants et 244 installations de pompage donnant un débit total de 331 157 litres-minute, Le nombre de palmiers passait dans la même période de 400 000 à 1 300 000.

L'on conçoit que de semblables progrès aient pu transformer radicalement la situation économique dans cette région. De fait, une ère de prospérité ne cessa de régner dans l'oued Rirh jusqu'au jour où l'on s'aperçut que la multiplication des forages, creusés au petit bonheur sans plan préexistant, réduisait rapidement les ressources artésiennes du sous-sol. Suivant l'expression du professeur E. Perrot : « L'oued Rirh, sauvé par le forage de puits artésiens après l'arrivée des Français, menacé à nouveau de mourir par disette d'eau ». Dès lors, il apparut urgent de réglementer les forages d'une façon sévère et de rechercher les moyens d'utiliser les eaux complémentaires qui coulent en pure perte de puits particulièrement abondants.

Il est à souhaiter que les mesures prises à ce sujet, comme celles relatives à l'amélioration de la culture du palmier-dattier et à la vente rémunératrice des fruits d'exportation donnent de bons résultats. Les stations créées à El-Arfiané et à Aïn-ben-Nouï sont, à cet égard, de précieuses écoles expérimentales dont bénéficient les colons européens et indigènes.

La région au sud de Biskra est caractérisée par la présence de grands chotts dans lesquels venait se jeter autrefois le grand oued quaternaire Igharghar. Vers 1872 un officier du Génie, le commandant Roudaire, chargé par le ministre de la Guerre d'étudier cette région, conclut dans un rapport qui fit grand bruit à la possibilité de créer une mer intérieure en reliant directement, au moyen d'un canal, le golfe de Gabès aux chotts tunisiens et algériens. Le projet ne fut pas jugé chimérique. Des hommes comme Ferdinand de Lesseps, Duveyrier, etc., lui donnaient l'appui de leur approbation. Mais d'autres, tels que Daubrée et Pomel le combattaient vivement.

Le commandant Roudaire fut néanmoins encouragé à poursuivre ses études. Durant plusieurs années il travailla à la mise au point de son projet, mais après avis d'une commission technique envoyée en 1882 dans le sud tunisien, le gouvernement ne jugea pas opportun de s'engager dans la voie des réalisations. Le projet Roudaire fut rejeté, comme étant « impraticable » et l'affaire définitivement classée.

Un demi-siècle plus tard, en 1929, un Américain, M. Dwight Braman, eut l'idée de reprendre au compte d'une Société privée le projet du commandant Roudaire. Il s'agissait toujours de créer par le percement d'un canal au fond du golfe de Gabès, une mer intérieure saharienne et « de rendre au désert sa fertilité et la civilisation que jadis certaines légendes lui ont reconnues ».

Les autorisations indispensables à l'exécution des travaux n'ayant pas été accordées le projet fut abandonné. Il faut donc renoncer à voir les belles villes sahariennes d'Ouargla et de Touggourt sous les eaux, ainsi que les opulentes oasis d'El Oued, Nefta et Tozeur. Nous ne verrons pas Biskra port de mer avec ses plages. Nul ne s'en plaindra. La présence d'une mer intérieure n'aurait pas modifié le climat du désert, pas plus que le littoral du sud tunisien et de la Libye n'a été amélioré par le voisinage marin. En revanche c'était la perte certaine de riches oasis, l'immersion d'une grande partie de territoires français et de la zone des phosphates tunisiens, l'une des richesses de notre Protectorat.

Le projet est cette fois bien mort. Espérons qu'il ne ressuscitera plus.

Dans les oasis sahariennes du Touat, du Gourara et du Tidikelt, les indigènes irriguent leurs palmeraies à l'aide de foggaguir. Ce sont des canaux souterrains munis de puits d'aération tous les dix ou vingt mètres, qui vont capter à plusieurs kilomètres l'eau affleurant au pied des plateaux. Ces foggaguir ont été construites par des esclaves il y a de nombreux siècles et le travail qu'elles représentent est si considérable que depuis l'arrivée des Français et la suppression de la traite qui en fut la conséquence, aucune nouvelle foggara n'a été aménagée. Toutefois, l'on s'est préoccupé de conserver les anciennes foggaguir, tandis que dans certaines oasis du Tidikelt les ressources en eau ont pu être sérieusement augmentées par l'adjonction de puits artésiens.

Les palmeraies des oasis sahariennes demeurent stationnaires et il ne semble pas possible d'augmenter sensiblement les surfaces cultivables dans ces régions. Au surplus la question primordiale de la main-d'œuvre y revêt un caractère inquiétant. Dans ces pays, en effet, les propriétaires de jardins sont en général les « blancs », Arabes ou Arabo-berbères, race indolente et dégénérée ; réfractaire à tout travail manuel. Ces jardins sont cultivés par des khammès, nègres ou harratines descendants d'anciens esclaves, contre paiement du cinquième de la récolte. Ces négroïdes laborieux et intelligents, jusqu'à ces dernières années attachés à la glèbe, tendent de plus en plus à quitter leur ingrate patrie pour aller dans le Tell où ils trouvent à s'employer dans des conditions plus rémunératrices. D'autres s'engagent comme chauffeurs, graisseurs ou domestiques dans les sociétés de transports automobiles ou auprès des Européens de plus en plus nombreux installés dans les postes du sud. Le travail de la terre est délaissé et il est à redouter que dans un avenir assez proche la main-d'œuvre noire, seule efficace dans ces contrées, ne soit plus suffisante pour entretenir les foggaguir et conserver les belles oasis qui marquent dans le désert les étapes indispensables vers le Soudan.

Le problème mérite de retenir l'attention. Les oasis constituent les seuls îlots vivants dans le vaste désert. Situées à mi-chemin entre l'Algérie et le Soudan elles continuent à tenir leur rôle séculaire d'escales intermédiaires entre les peuples méditerranéens et les populations noires. Leur peuplement par l'immigration soudanaise n'est plus possible et l'on ne saurait pas davantage compter sur la main-d'œuvre arabe ou européenne. Seuls les autochtones accoutumés au rude climat de ces régions sont capables de fournir cette main-d'œuvre. Il est donc de toute première nécessité de chercher à maintenir cette population dans son milieu.

Ce n'est ni par la coercition ni par des mesures draconiennes que l'on y parviendra. Obliger les habitants des oasis à rester chez eux serait d'ailleurs contraire aux principes de liberté que nous avons toujours eu à honneur d'appliquer. Au surplus de semblables restrictions ne donneraient aucun résultat appréciable, car le contrôle et la surveillance seraient quasi impossibles.

C'est en multipliant les œuvres d'assistance, en donnant aux harratines de suffisants moyens d'existence que l'on réussira à réduire l'importance de l'exode. Il faudrait dans les oasis moins de khammès miséreux peinant pour le compte de quelques propriétaires égoïstes et oisifs, et intéresser ces laborieux ouvriers au travail agricole en leur attribuant un lopin de terre. C'est la politique qu'avaient commencé à mettre en action les Laperrine, les Niéger, les Charlet.

Les harratines aiment leur pays. Ils ne le quittent qu'avec regret et presque tous y reviennent volontiers faire un séjour. Ils y resteraient s'ils pouvaient toujours manger à leur faim, élever leur famille, s'habiller à peu près convenablement, s'offrir parfois un peu de superflu sous forme de thé et de sucre. Ils sont en somme peu exigeants et ne demandent qu'à être traités avec humanité.

Modifier l'organisation sociale actuelle en procédant avec tact et sans heurt à une répartition plus équitable de la propriété concentrée dans les mains de quelques personnages religieux ou nobles arabes ; tendre à un plus juste équilibre des prix entre la production locale, les dattes, et les matières importées, le blé et le sucre par exemple ; entreprendre dans la région saharienne les travaux d'intérêt général qui apporteront le numéraire indispensable à la vie; rétribuer raisonnablement la main d'œuvre indigène ; développer les petites industries locales et les aider à écouler leurs productions ; encourager, par des prêts à long terme et à faible intérêt, les petits propriétaires harratines à faire face aux difficultés du début ou, aux événements calamiteux si fréquents dans ces régions. Telles sont les mesures les plus urgentes qui devraient intervenir.

Mais la réalisation de ce programme exige des moyens financiers sans doute trop élevés pour les modestes ressources des communes et du budget des Territoires du sud. Aussi doit-on savoir gré aux œuvres laïques et religieuses qui leur viennent en aide pour secourir ces populations misérables. Il sied notamment de citer l'œuvre des « Petits sahariens » créée en avril 1934 et placée sous le patronage et la direction de hautes personnalités d'Algérie ainsi que de la métropole.

Cette association philanthropique se propose de secourir et de régénérer l'enfance, car, dit-elle, « c'est des petits sahariens d'aujourd'hui que dépend le Sahara de demain ». L'œuvre est en bonne voie, des fonds assez importants provenant de généreux mécènes ont déjà été recueillis; les enfants du désert ont ainsi bénéficié de libéralités sous forme de vêtements, d'ingrédients de propreté, de secours en argent. Mais surtout leur alimentation s'est singulièrement améliorée puisque dans les principaux centres il est distribué chaque jour, à l'école, une substantielle « cheurba » qui transforme ces enfants faméliques en de solides bambins.

L'élevage, aussi bien en Algérie du nord que dans le sud, est entre les mains des indigènes dont il constitue la ressource essentielle. La colonisation privée a bien tenté quelques essais, mais sans succès appréciable et cet échec a principalement pour cause l'obligation, pour les éleveurs, de faire transhumer continuellement leurs troupeaux à la recherche de pâturages. Cette transhumance est facile pour le pasteur indigène ; celui-ci vit constamment sous la tente au milieu de ses bêtes ; il accepte naturellement l'existence rude et pénible qu'il a toujours connue. L'Européen ne saurait s'habituer à cette vie nomade, de sorte qu'il est obligé de confier la surveillance de ses troupeaux à des gens du pays et il n'est pas besoin d'insister sur les inconvénients de pareils procédés.

À l'arrivée des Français dans les Hauts-Plateaux et dans la zone présaharienne, les méthodes de production adoptées par les indigènes étaient assez primitives et sans doute les mêmes qu'appliquaient de très anciens aïeux. L'élevage dans de telles conditions était pénible pour les animaux qui manquaient de soins judicieux ; malgré leur robustesse les troupeaux se trouvaient décimés par la maladie et les intempéries saisonnières.

Dans le sud la fécondité des brebis est grande ; il n'est pas extraordinaire qu'elles mettent bas deux, agneaux, et comme les indigènes mangent peu de viande l'accroissement des troupeaux est rapide. Il ne fallait donc pas beaucoup d'efforts pour doubler, en peu d'années, le chiffre de l'espèce ovine; mais il en fallait de bien grands pour déterminer les nomades à agir autrement que faisaient leurs pères. Pour la tonte, ils se servaient d'une espèce de faucille, fauchant la laine comme l'herbe des prés. Aussi les moutons ne produisaient-ils qu'une quantité médiocre de laine en suint ; de plus, en raison de ses impuretés et de sa médiocrité, cette laine subissait une forte dépréciation sur nos marchés.

Pour changer les habitudes séculaires des populations rurales il faut, en Afrique tout comme en Europe, prêcher d'exemple. Dans ce but il fut créé à Tadmit, près de Laghouat, dans les locaux de l'ancien pénitencier agricole, une station expérimentale d'élevage chargée de déterminer les meilleures variétés ovines du sud et d'étudier tous les problèmes se rapportant à l'élevage du mouton. Le rôle de cette station consistait également à diffuser les méthodes d'amélioration compatibles avec les conditions pastorales des régions sahariennes et à fournir aux éleveurs des géniteurs de valeur.

D'autre part, des bains antigaleux ont été créés dans les principaux centres d'élevage afin de réduire la mortalité pour cause de maladies et de donner aux toisons un meilleur aspect. Le « mous » arabe et la faucille ont été remplacés par un appareil plus perfectionné, sorte de ciseaux à lames triangulaires reliées par un ressort. La castration des mâles, faite naguère à l'aide de procédés barbares, s'opère maintenant au moyen d'une pince spéciale. Dans les zones de pacage de nouveaux puits ont été créés pour faciliter l'abreuvage des troupeaux. Enfin, quelques coopératives lainières ont pu être constituées dans le dessein d'améliorer progressivement le cheptel ovin ainsi que la vente des produits de l'élevage.

En dépit de l'inertie des nomades qui renoncent difficilement à abandonner d'antiques traditions, des résultats très satisfaisants ont pu être enregistrés. Mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre la perfection et faire rendre à l'élevage du mouton le maximum de ce qu'il peut donner.

Dans la zone saharienne proprement dite, c'est l'élevage du chameau qui domine, notamment chez les Châamba d'Ouargla, du Souf et d'El-Goléa. Cet élevage fut jadis très florissant, mais depuis l'introduction de l'automobile au désert il est en notable régression. Les grandes caravanes vers le Soudan ont à peu près totalement disparu et la plupart des transports militaires, ravitaillements en vivres ou transports de matériaux, s'exécutent désormais à l'aide de camions. Le progrès a des conséquences terribles pour les populations sahariennes, car il les menace de la ruine et de la famine. Le chameau est leur seul gagne-pain et cette ressource unique va bientôt devenir inutilisable. N'y a-t-il donc aucun remède à une situation aussi angoissante ? Le problème mérite que l'on y prête la plus grande attention.

Si l'on observe que les pistes sahariennes ne résistent pas à la circulation intensive de lourds camions et que l'entretien de ces pistes est extrêmement coûteux, l'on peut se demander s'il ne conviendrait pas de limiter les transports par automobile au matériel encombrant impossible à placer sur le dos des chameaux. Au surplus, le prix du quintal transporté est moins élevé avec le chameau qu'avec l'automobile. Sans doute, les marchandises parviennent-elles plus rapidement à destination, mais très souvent cela ne présente qu'un intérêt secondaire. Il semblerait juste et d'excellente politique de laisser aux nomades sahariens la possibilité de vivre en continuant à assurer les transports par caravanes et, à cet effet, de réduire le plus possible l'intervention des lourds camions qui démolissent les pistes sans contrepartie vraiment appréciable.

Une « politique du chameau » s'impose de toute urgence et ce n'est pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons d'ordre social. Les nomades sahariens, Châamba et Touareg, sont essentiellement chameliers et leurs tribus sont astreintes à des déplacements continuels en quête de pâturages pour leurs troupeaux. Ils n'élèvent que peu de moutons et de chèvres, car le pays ne se prête pas à ce genre d'élevage ; les plantes coriaces du désert ne conviennent pas aux races ovine et caprine qui ne savent pas non plus résister à la soif dans ces régions où les points d'eau sont rares et leur débit peu abondant. Seul le mouton à pelage dur appelé « daheman », supporte assez aisément les privations, mais à condition de vivre dans les pâturages soudanais où il trouve une nourriture, plus variée et plus substantielle que dans le Sahara algérien.

Éleveurs de chameaux, les Touareg et les Châamba sont attachés à la vie de leurs troupeaux. Ils se déplacent avec leurs bêtes, installent leurs tentes au milieu d'elles, et tirent de celles-ci tout ce dont ils ont besoin pour leur existence. Qu'adviendrait-il si cet élevage, n'ayant plus sa raison d'être, venait à disparaître ? Ce serait la fin du nomadisme, la sédentarisation de tous ces errants du désert au nombre d'une quarantaine de mille environ. Toute cette population accoutumée aux grands espaces, à respirer l'air pur des immensités désertiques, à vivre la vie patriarcale des anciens âges à l'écart de la civilisation et de ses pernicieux conseils, tous ces primitifs devenus des oisifs afflueraient vers les centres habités, vers les oasis déjà si pauvres et qui ne pourraient les accueillir, et ils deviendraient, sans doute, au lieu des auxiliaires dévoués et sûrs qu'ils sont aujourd'hui, des déclassés capables des pires excès que l'on peut toujours craindre de tempéraments belliqueux.

Il faut donc sauver le chameau. Dans presque tous les centres d'élevage les autorités locales distribuent des « primes à l'élevage » ainsi que des prix lors de courses annuelles de mehara. Ces remises de récompenses ont lieu à l'occasion de fêtes et en présence d'une nombreuse population ; elles sont entourées d'une certaine solennité et cela flatte la vanité des propriétaires qui en sont l'objet. Ces sortes de cérémonies sont donc à encourager ; mais pour que l'élevage du chameau en bénéficiât réellement il faudrait les développer et, au lieu d'être annuelles, qu'elles devinssent au moins trimestrielles. Il faudrait aussi augmenter le nombre et le taux des primes. Il faudrait enfin et surtout que tous les chefs d'annexes, à l'exemple d'un des leurs, s'intéressassent à cette question si importante et cherchassent, suivant les régions et les moyens à leur disposition, les meilleurs procédés à mettre en œuvre pour aider les éleveurs de leurs circonscriptions.

Les hautes plaines des régions de Djelfa, Géryville, Méchéria, Ain-Sefra, bénéficient d'une ressource naturelle : l'alfa, graminée qui pousse spontanément dans ces solitudes pierreuses sur d'immenses étendues estimées à quatre millions d'hectares, de la frontière marocaine à la frontière tunisienne.

L'exploitation de l'alfa remonte à la plus haute antiquité. Pline va même jusqu'à énumérer les opérations de la récolte et, chose curieuse, on ne procède pas autrement aujourd'hui pour sa cueillette : « L'alfatier ayant à la main gauche un bâtonnet de quarante centimètres fixé au poignet au moyen d'un brin de cuir, saisit avec la main droite une poignée de feuilles, l'enroule sur le bâtonnet tenu obliquement et tire avec les deux mains et par saccades ».

Ce procédé, on le conçoit, nécessite une nombreuse main-d'œuvre et une certaine expérience. Autrefois, cette main-d'œuvre était uniquement fournie par les immigrés espagnols ; aujourd'hui ce sont les nomades du pays qui apportent aux exploitants la précieuse graminée. Les usages de l'alfa sont multiples, mais ses fibres traitées par les alcalis sont surtout utilisées pour fabriquer une excellente pâte à papier. Cette exploitation a apporté dans ces régions déshéritées une source complémentaire de revenus dont bénéficient les indigènes.

L'exploitation alfatière est d'ailleurs soumise à des règles sévères afin de sauvegarder cette ressource qui ne tarderait pas à disparaître si elle était librement livrée aux entreprises. À l'égard de celles-ci l'administration des Territoires du sud, soucieuse des intérêts des populations pauvres qui seules fournissent les ouvriers aux exploitants, a fixé un salaire minimum, basé sur la valeur du blé, denrée principale de consommation dans le pays. C'est ainsi que le prix minimum du quintal vert d'alfa est payé aux indigènes dans la proportion de 4 % du prix du quintal de blé.

En même temps que les efforts tendaient à améliorer la situation matérielle des populations sahariennes par une lutte quotidienne contre le paupérisme, on s'ingéniait à régénérer ces populations par la création d'œuvres sociales.

Après avoir bien convaincu les indigènes qu'ils étaient incapables de nous résister, il fallait leur montrer combien nous pouvions les servir. Pour remplir cette mission le médecin allait devenir le plus utile auxiliaire de notre autorité et de notre civilisation. Pénétrant là où d'autres officiers ne pouvaient aller, sous la tente et dans le gourbi, des spécialistes y portèrent de meilleures méthodes de médecine et d'hygiène, firent connaître les merveilles de la science et les qualités d'humanité de notre race. À cette œuvre un admirable corps de médecins militaires s'est dévoué avec la plus magnifique abnégation et continue aujourd'hui la noble tradition. L'on peut dire que c'est à ces modestes praticiens du sud, dont plusieurs ont succombé victimes du devoir, à leur conscience professionnelle et à leur complet désintéressement que l'on doit en grande partie cette sorte de reconnaissance affectueuse que témoignent les populations de ces régions envers notre pays et leurs représentants.

Le Sahara, avec son climat dévorant, use vite l'espèce humaine. Un Arabe d'une cinquantaine d'années est déjà un vieillard et la femme indigène n'est plus, à l'âge de 30 ans, qu'une malheureuse aux chairs flétries et tombantes, à peau ridée comme un fruit desséché. Il faut ajouter aux causes détériorantes du climat le manque absolu de soins particuliers ainsi qu'une dépravation précoce.

Dans les ksour il y a parfois encore des enfants qui portent la marque de la plus profonde misère et des affreuses maladies qui lui font cortège. Des loques éraillées ou des lambeaux de burnous essaient de couvrir leurs pauvres petits membres maculés par toutes les impuretés. La vermine les ronge ; leurs yeux, toujours couverts de mouches qu'ils ne tentent même pas de chasser, se perdent par l'afflux incessant de l'humeur ; la teigne les dévore. Ces frêles créatures recueillent en naissant le hideux héritage de maladies incurables qui se transmettent de génération en génération avec une impitoyable fidélité.

Le ksourien, en général, est bien l'être le plus paresseux et le plus indifférent du monde en matière de propreté et il se garderait bien d'appliquer les préceptes du prophète Mahomet qui, dans le Coran, a prescrit les ablutions aux musulmans avant les cinq prières journalières. Malgré ces recommandations, hommes et femmes conservent précieusement la crasse traditionnelle accumulée depuis l'enfance. Leurs vêtements ne sont pas mieux traités que leurs corps, et les burnous arrivent à la fin de leurs jours sans avoir fait connaissance avec d'autre eau que celle de la pluie, et l'on sait qu'il pleut rarement dans le Sahara. Cette prodigieuse malpropreté favorise naturellement la multiplication à l'infini de certains insectes aptères avec lesquels les poilus des tranchées de France firent aussi une fâcheuse et indésirable connaissance au cours de la grande guerre.

Dans les villages les maisons, s'il est permis de donner ce nom aux taudis servant d'habitations, sont mal disposées; l'air ne peut y circuler; elles sont entassées, étroites, sans fenêtres; la fumée n'y a, en général, d'autre issue que la porte; l'eau est trop rare ou trop éloignée pour qu'on l'emploie largement à des soins de propreté. Qu'on ajoute à ces causes morbides un soleil ardent, amenant promptement, pendant neuf mois de l'année, la décomposition des matières végétales, ainsi que le vent du sud apportant sur ses ailes de feu des nuées d'un sable extrêmement pénétrant et on s'expliquera mieux la déchéance physique de ces malheureux ksouriens, au teint cadavéreux, les yeux mangés par l'ophtalmie, cette affection endémique du sud, et qui, jusqu'à notre arrivée, n'avaient à opposer aux ravages de leurs cruelles maladies que les médicaments dangereux ou insignifiants du « toubib » arabe ou les pratiques ridicules des fabricants de talismans.

L'assistance médicale a été créée et organisée au Sahara par un éminent praticien, le médecin-colonel Foley. Les médecins militaires jouissent auprès des populations indigènes d'une grande considération, justifiée d'ailleurs par leurs connaissances, par leur philanthropie intelligente et leur dévouement envers les déshérités de la vie, par un grand nombre de cures heureuses et puis par cette raison, qui n'est pas sans valeur, que leurs consultations, leurs soins, leurs médicaments même sont gratuits. Ces hommes, qui apportent le secours de leur science aussi bien aux indigènes qu'aux européens, se classent assurément parmi les meilleurs agents de l'influence française dans le Sahara ; ils exercent un véritable sacerdoce, souvent au contact de contagieux, soignant des individus sordides, d'une saleté corporelle repoussante, couverts de vermine, malades qu'il faut cependant ausculter, palper, soigner, sans souci des conséquences pouvant en résulter.

La lutte contre la maladie est entreprise dès le berceau par un service d'assistance aux mères et aux nourrissons, auquel collaborent des infirmières visiteuses. Cette institution, créée en 1926 par M. le gouverneur général M. Viollette qui s'intéresse toujours avec tant de sollicitude agissante aux populations indigènes de l'Algérie et du Sahara, fonctionne avec succès. De nombreux enfants sont soignés, reçoivent la vaccination antivariolique et ceux d'entre eux atteints d'affections infantiles, malheureusement si répandues, sont l'objet d'un traitement approprié. Les préventions auxquelles s'est heurté l'organisme à ses débuts, comme toutes les innovations que nous apportons dans ce pays, disparaissent peu à peu et les populations comprennent aujourd'hui les bienfaits qu'elles en retirent. Les mères confient plus facilement leurs enfants aux médecins et aux infirmières ; elles consultent moins souvent les vieilles sorcières qui, dans leur antre enfumé et sordide, distribuent des remèdes empiriques accompagnés d'incantations, causant certainement à l'enfance plus de maux que la nature, déjà si prodigue, ne leur a elle-même octroyés.

Les médecins militaires ne se bornent pas à donner des consultations quotidiennes au chef-lieu de chaque circonscription administrative. Ils font aussi de fréquentes tournées en tribus pour la vaccination, la surveillance de l'état sanitaire et la prophylaxie des affections épidémiques. La lutte contre le trachome, si fréquent dans certaines régions des Territoires du sud, est également entreprise avec vigueur et des salles de consultations spéciales, dites maisons des yeux (biout el aïnin), ont été créées, notamment au Mzab et dans le territoire militaire de Touggourt.

Dans tous les postes du sud le médecin disposé d'une infirmerie comprenant des salles de consultations et d'opérations, une pharmacie, un laboratoire, ainsi que des chambres pour les malades hospitalisés. Dans la plupart des cas les infirmeries du début de l'occupation française sont rapidement devenues insuffisantes pour les besoins de plus en plus grands des populations indigènes. Pendant longtemps celles-ci se sont méfiées du médecin et la clientèle était peu nombreuse : il n'en est plus ainsi maintenant, l'infirmerie étant devenue un lieu de rendez-vous de toutes les lamentables créatures atteintes de misères physiologiques léguées par une lourde hérédité et accrues par une hygiène déplorable.

L'agrandissement des locaux et la modernisation des infirmeries sont donc devenus indispensables. Un programme de travaux a été préparé par le service des travaux publics des Territoires du sud. À Touggourt, par exemple, où plus de 60 000 consultations sont données annuellement, des installations spacieuses ont été édifiées. À Ouargla existe une petite infirmerie coquette et très bien tenue où nomades et sédentaires viennent volontiers prendre les conseils des médecins. À El-Goléa le praticien dispose de l'ancien hôpital militaire. À Ghardaïa des améliorations importantes ont été exécutées aux locaux existants.

Enfin, à Laghouat et à Djelfa s'élèvent de très belles constructions, d'une architecture bien conçue, où les médecins trouvent l'outillage le plus complet, un service de radiologie et même un cabinet dentaire permettant de traiter les malades et les blessés suivant les méthodes de la thérapeutique la plus moderne.

Mais les circonscriptions administratives du sud sont très étendues et une infirmerie indigène fonctionnant au chef-lieu ne suffirait pas aux besoins, hélas nombreux, qui se manifestent. Il a donc été créé dans la plupart des villages une salle de consultations où un infirmier indigène dispose des médicaments les plus usuels et donne aux malades les soins élémentaires en attendant le passage du médecin.

Secourir les infortunes, soulager les misères, apporter l'espoir d'une vie meilleure, guérir souvent des affections restées jusque-là incurables, quelle magnifique mission !... Le médecin saharien la remplit avec la foi d'un apôtre; mais il ne limite pas son action bienfaisante au traitement des malades; il s'efforce aussi à prévenir les maladies, à dépister et à combattre ces terribles fléaux qui font de si grands ravages parmi la population : la syphilis, le typhus... Grâce aux mesures préventives prises on n'a plus à déplorer aujourd'hui ces graves épidémies de variole qui causaient tant de décès et laissaient tant de malheureux aveugles. Quant au typhus, endémique dans toute l'Afrique du Nord et qui réapparaît généralement en période de disette, il ne présente plus le même aspect terrifiant. Dès qu'un cas suspect est signalé les dispositions sont mises en œuvre pour limiter l'épidémie et en empêcher l'extension.

La lutte contre le paludisme a été poursuivie avec ténacité, notamment à Béni Ounif par le docteur Foley, de l'Institut Pasteur, ancien médecin militaire saharien. Les succès les plus encourageants ont été obtenus par cet éminent praticien qui continue à apporter à ses jeunes confrères du sud le précieux concours de sa science et de son expérience.

Enfin il faut signaler encore à l'actif du corps médical saharien les nombreux travaux scientifiques dont il a enrichi la bibliographie du Sahara : études microbiologiques, études sur la flore saharienne, ethnographiques, zoologiques, etc., les médecins militaires du sud savent utiliser leurs rares loisirs de la façon la plus profitable à tous.

Parmi ceux qui se dévouent à l'expansion de l'influence française dans le Sahara, il est juste de placer en bon rang les instituteurs et les institutrices. De remarquables résultats ont été obtenus par ces maîtres qui s'adonnent à la noble tâche de faire connaître et aimer leur patrie d'adoption aux jeunes indigènes du sud, avec un dévouement digne des plus grands éloges. Le rôle d'éducateur est souvent décevant dans ces pays au climat rude, où les élèves ont les instincts du primitif et ne viennent généralement à l'école, au moins les premiers temps, que sous la pression administrative. Quelle patience il faut déployer pour inculquer à ces natures rebelles les notions de l'hygiène la plus élémentaire, qui seront oubliées le lendemain et qu'il faudra de nouveau indiquer jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans ces jeunes cervelles ! Les instituteurs et les institutrices du Sahara doivent posséder des qualités diverses et exceptionnelles et être choisis parmi l'élite de l'enseignement primaire. Selon les préceptes qu'ils diffuseront ils formeront ou des aigris, des paresseux, des individus dangereux pour la collectivité, ou bien des hommes affranchis des mœurs et des coutumes d'un autre âge, doués d'une santé physique et morale rénovée et prêts à travailler pour augmenter les ressources d'un sol ingrat, mais qui n'est cependant pas réfractaire à toute mise en valeur. Les maîtres ont donc un rôle social de premier plan à remplir et ils le rempliront d'autant plus volontiers qu'ils se sentiront soutenus et encouragés par les autorités et qu'ils disposeront de locaux convenables pour leurs cours et de logements d'habitation offrant un maximum de confort.

Partout des écoles agréables ont été construites et le nombre des classes augmente dans la limite des crédits disponibles. À la plupart de ces écoles du sud sont annexés des cours d'apprentissage et des ouvroirs. Les garçons apprennent théoriquement et pratiquement les professions manuelles les plus usuelles : menuisier, forgeron, cordonnier, etc. On en fait des apprentis qui plus tard, à la sortie de l'école, pourront approfondir leurs connaissances professionnelles et devenir d'excellents ouvriers. Les filles apprennent à tisser des tapis, des couvertures ; on leur enseigne à se servir d'une aiguille et à confectionner des vêtements ; on les prépare aussi à leur rôle futur de mères de famille.

L'enseignement secondaire et même supérieur n'est pas non plus négligé. Les jeunes musulmans méritants des Territoires du sud peuvent, comme leurs camarades d'Algérie du nord, recevoir des bourses qui leur permettront de poursuivre leurs études dans les diverses facultés d'Alger.

L'enseignement agricole ou plutôt horticole est également donné aux jeunes élèves. La culture des arbres fruitiers et des légumes est d'une grande importance pour les ksouriens. Dans toutes les écoles qui disposent d'un jardin, l'instituteur apprend à ses grands élèves à travailler la terre ; il distribue des graines, des plants, des boutures, des greffons et indique comment il faut s'y prendre pour les faire reproduire. Plus tard les initiés appliqueront ces méthodes rationnelles de jardinage dans leurs propres jardins qu'ils cultiveront ainsi avec plus de soins et de profits qu'avec les procédés empiriques généralement en usage.

Il est également équitable de rappeler la part importante qui revient aux missionnaires d'Afrique, Pères Blancs et Sœurs Blanches, dans l'extension des œuvres sociales et philanthropiques au Sahara. Les Pères Blancs, fils spirituels du grand Africain que fut le cardinal Lavigerie, se sont toujours montrés de précieux auxiliaires de l'autorité. Ils exercent leur ministère avec tact et discrétion et ont su s'attirer toutes les sympathies. Sans doute, ces missionnaires sahariens n'ont-ils pas réalisé complètement le rêve caressé par leur fondateur. L'éminent prélat qui, à une âme d'apôtre, joignait un esprit réaliste aux conceptions larges et hardies, pensait pouvoir gagner à la religion catholique les populations musulmanes du désert. Depuis longtemps les Pères Blancs ont renoncé à ce rêve et leur action, comme celle des Sœurs Blanches, se limite à donner l'exemple de la bonté et de la charité chrétiennes. Leurs œuvres d'enseignement professionnel et agricole, les ouvroirs de jeunes filles tenus par les Sœurs, les manifestations multiples de bienfaisance auxquelles tous se dévouent, attirent chez ces missionnaires de nombreux enfants, lesquels, s'ils n'abandonnent pas l'Islam, conservent cependant des bienfaits reçus de ces nobles et désintéressés représentants de la France et de la religion chrétienne, un souvenir reconnaissant.

Malheureusement les établissements des Pères Blancs et des Sœurs Blanches sont encore trop peu nombreux dans le sud pour répondre aux besoins comme au désir des populations indigènes qui aiment ces missionnaires et les respectent. Il serait désirable que leurs communautés s'étendissent dans tous les ksour, jusqu'aux oasis lointaines du Tidikelt et du Touat où il existe tant de misères à soulager, et où leur esprit d'initiative, leur féconde activité, leur action bienfaisante contribueraient à fortifier l'influence française dans ces régions.

Les ksouriens des oasis sont en général indolents et apathiques et leur capacité de travail est assez médiocre, lis sont aussi d'une insouciance extrême et ils n'hésitent pas à emprunter à des taux usuraires l'argent dont ils peuvent avoir besoin pour acquérir ce qui les tente. Cette imprévoyance, commune d'ailleurs à toute la population indigène, qu'elle soit nomade ou sédentaire, conduit souvent à la disette et à la ruine. Aussi s'efforce-t-on de combattre cette insouciance naturelle par la création d'organismes philanthropiques. Les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels répondent à cette pensée ainsi que l'organisation du crédit agricole. Cette caisse consent aux propriétaires des prêts à un taux peu élevé pour leur permettre de développer l'agriculture et l'élevage sans avoir recours aux usuriers. Est-ce à dire que l'objectif a été entièrement atteint et que l'usure a désormais disparu du sud ? Il n'est pas douteux que les sociétés de prévoyance et les caisses de crédit agricole rendent d'inappréciables services, surtout en période de disette, mais il est non moins certain qu'elles n'ont pas supprimé l'usure. L'indigène a l'esprit simpliste. Pour lui compte seule la réalité du moment : « L'avenir n'appartient qu'à Dieu et ce qui est écrit est écrit ». Il ne sait pas résister à la tentation de l'offre insidieuse du juif ou du mozabite, de l'européen aussi parfois, qui lui apportent de beaux billets contre une simple signature. Il ne s'inquiète pas comment il remboursera cet emprunt augmenté quelquefois du double sur la reconnaissance de la dette. Mais le jour de l'échéance, se trouvant dans l'impossibilité de payer, il renouvelle la traite dans des conditions plus onéreuses encore jusqu'au moment où le créancier rapace fait saisir la propriété en recouvrement de sa créance.

Pour lutter efficacement contre de telles pratiques qui conduisent les malheureuses populations à la ruine, il faudrait que les caisses de crédit agricole pussent disposer de fonds importants afin de dispenser des prêts à faible intérêt dans une large mesure. Peut-être pourrait-on aussi trouver un remède dans le système coopératif qui donne si souvent de bons résultats. On verrait volontiers, par exemple, les propriétaires d'une même palmeraie, ou les éleveurs d'un même centre, s'unir sous la direction technique d'un spécialiste français, soigneusement choisi, pour lutter contre tous les adversaires de la propriété individuelle. Les efforts et les fonds seraient mis en commun pour l'exécution de travaux d'intérêt général. Ce serait en somme une sorte d'association syndicale de propriétaires et de possesseurs de droits fonciers qui fonctionnerait sous le contrôle d'un gestionnaire français et sous la surveillance des autorités locales. Cette suggestion pourrait être intéressante à étudier. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de lutter contre l'usure avec des moyens nouveaux si l'on veut éviter que les populations du sud se trouvent un jour dépossédées de leurs biens au profit de gens peu scrupuleux.

Le décret du 17 juillet 1936 a prévu des mesures en vue de contrôler la sincérité et la loyauté des conventions passées entre créanciers et emprunteurs. Désormais, les actes sous seing-privé constatant des contrats de prêts d'argent avec stipulation d'intérêts devront être soumis au visa d'un fonctionnaire. Cette garantie limitera sans aucun doute la rapacité des usuriers. La fera-t-elle entièrement disparaître ? Il est permis d'en douter, car l'esprit retors des prêteurs sur gages trouvera bien le moyen de détourner la loi avec la complicité d’ailleurs des emprunteurs.

L'usure ne pourra être combattue efficacement que par la « contre-usure » en utilisant les mêmes moyens, c'est-à-dire en accordant très largement des prêts à petit intérêt, sous réserve d'une surveillance sur l’emploi de l'argent.