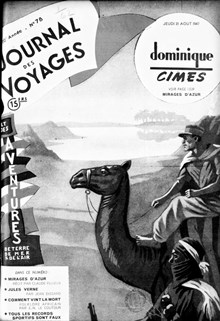

Journal des

voyages et des aventures de terre, de mer et de l'air - n° 78 du 21 août

1947

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

MIRAGES

D’AZUR

Récit vécu par Claude FILLIEUX

Journal des

voyages et des aventures de terre, de mer et de l'air - n° 78 du 21 août

1947

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

MIRAGES

D’AZUR

Récit vécu par Claude FILLIEUX

ÉVIDEMMENT, il avait, comme tout le monde, entendu parler de mirages, il avait lu de nombreux livres où ces phénomènes étaient décrits comme l’image en plein ciel de paysages éloignés, parfois renversée, de villages ombreux, de minarets, de dattiers verts se refléta t dans des eaux limpides. Mais il n’en avait jamais vus.

Un jour, sur un paquebot, il avait écouté une sorte de Tartarin qui se glorifiait d'avoir traversé le désert par la transsaharienne et qui décrivait une extraordinaire palmeraie entrevue quelque part dans le ciel de Bidon-V. Un de ses auditeurs avait pris la parole pour exposer qu'une image correspondait obligatoirement à un objet réel et que la plus proche palmeraie en bordure du Tanezrouft, éloignée de plusieurs centaines de kilomètres, ne pouvait être vue de Bidon-V, même en supposant avec complaisance que son image puisse se réfracter cent fois ou se réfléchir mille fois sur de multiples couches air surchauffées et immobiles.

Ces vérités avaient apporté une petite gêne à la suite de quoi l’auditeur intempestif avait précisé qu’il avait vu de nombreux mirages, des vrais, que n’importe quel écolier pouvait comprendre puisqu’ils sont dus à la réflexion des rayons lumineux sur la nappe d'air chaud en contact avec le sol. Il avait ajouté que, s’il n’y a aucun objet susceptible de se refléter, seul se reflète le ciel bleu ; mais, s’il y a la moindre chose en deçà de l’horizon, elle se reflète renversée et apparaît déformée quand l’air brûlant n’est ni immobile ni uniforme, ainsi qu’on s’en rend compte par les midis d’été sur les routes goudronnées de France.

Par la suite, le héros de cette histoire, qui était un homme comme tout le monde, à ceci près que la providence l’avait conduit dans les régions les plus chaudes et les plus déshéritées de l’Afrique, chercha des Sahariens qui eussent pu voir ces mirages fantastiques tels qu’ils figurent dans les manuels du début de ce siècle. Il n’en rencontra point. Mais, comme cette Providence, qui l’avait conduit quelque part au voisinage du tropique du Cancer, l’avait mené, pour son bonheur, à la tête d'un détachement de méharistes, eut l’occasion non seulement de voir un mirage, mais d’en faire partie, du moins par rapport à deux mystérieux nomades qui, comme lui, se déplaçaient sous le soleil, au pas lent de leur méhari.

Cela lui arriva alors qu’il était à la recherche du petit frisson que vous donnent l’inconnu du désert et l'aventure possible, dans des pays neufs à la mesure d’un ascète, où se réalisent les rêves que l’imagination bâtit à l’âge où on apprend qu’il y a des terres quasi inexplorées. Eh bien ! en fait de rêves, il n’avait jamais rien rêvé d’aussi invraisemblable que ce qui lui advint quelque part au sud du Hoggar, dans une région où l’on rencontre des dunes, pas mal de cailloux et d'immenses plaines mortes sur lesquelles plane l'éternel silence rompu par le cri plaintif et angoissant de l'oiseau des sables.

Il avançait avec quarante méharistes sur un erg infini, dont la monotonie n’était guère diminuée par quelques touffes de had sec et des petits chapelets de dunes vives.

C’était un matin, à l'heure où les ombres qui se découpent aux pieds des chameaux sont moins grandes que ces bêtes, à l'heure où le pied nu ne supporte plus la brûlure du sable. Il vit, au-delà des guides, un lac bleu clair d'où naquit à gauche une étrange falaise prolongée par un rocher de teinte neutre. À droite, une longue frange de palétuviers se reflétait dans l’eau. Son regard s’y attardait quand il sentit le rocher se déformer, absorbé par l’atmosphère. Déjà la ligne des palétuviers n’existait plus, la falaise ne plongeait plus dans l’eau, et le regard découvrait à leur place une zone de had et un massif de dunes, pendant que les nappes d'azur naissaient, plus loin, entre de nouvelles ondulations de sable.

Simples mirages que rencontrait notre héros à la recherche d'un razzi.

Il faisait si chaud qu’avant midi toutes ces mares fugitives qui déformaient les choses et reflétaient un ciel incandescent se fondirent en un immense cercle bleu qui cacha l’horizon, semblant vouloir cerner le détachement. Celui-ci fut bientôt au centre d'une couronne fluide qui semblait couler du ciel et se déplacer avec lui, si bien que les seuls points où les yeux éblouis puissent se reposer étaient les deux guides et les cinq goumiers d’avant-garde qui, parfois, se reflétaient dans cet azur ou y disparaissaient.

Notre méhariste était un peu oppressé, angoissé même, prisonnier du mirage, en proie à des pensées inquiètes ; mais, soudain, l'avant-garde fit face à gauche, les goumiers sautèrent à terre, et deux claquements de coups de fusil tirés de l'ouest vinrent dissiper le trouble de ses pensées de dissiper le trouble de ses pensées. Il vit fuir la tache difforme de deux méharistes inconnus qui se perdirent dans le bleu, pendant que les goumiers ripostaient par une fusillade. Ils remontèrent bien vite à chameau et se lancèrent à la poursuite des deux fuyards que l'on supposa appartenir au razzi.

Et l’on ne vit plus rien, si ce n’est l’air en vibration.

Le détachement prit immédiatement les traces des goumiers, mais, après une heure de poursuite, son chef aperçut la tache morcelée de l'avant-garde qui revenait. Cette tache disparut, revint, se précisa, et l’on vit qu'un des goumiers tenait un chameau de prise. Quelques minutes plus tard, ce goumier rendit compte que les deux nomades agresseurs s’étaient enfuis sur une seule bête — un immense chameau fort en bosse et musclé, — abandonnant l'autre animal qui perdait du terrain.

Notre méhariste s'apprêtait à réprimander les poursuivants pour leur maladresse et leur manque d'ardeur quand son regard se fixa sur le chameau de prise vraiment trop svelte pour un chameau Réguébat venu du Rio-de-Oro. Et puis la selle, une selle targuie, indiquait l'origine de la monture qui, d'ailleurs, portait au cou la marque au fer rouge d’une tribu de Ménaka.

Il s'agissait d'un « chouf » d'une tribu amie.

Quant au razzi, dont il fut impossible de découvrir la trace, il provenait, ce que l’on ne sut qu'après. de l'imagination des Touareg Iforas qui, désireux d'accaparer les pâturages de Sehème où nomadisaient les gens de Ménaka, avaient lancé la fausse nouvelle pour effrayer les tribus du Sud, moins guerrières.

Cette aventure, pour si invraisemblable qu'elle puisse paraître, est presque banale : il est monnaie courante de pourchasser des razzi fantômes au Sahara. Quelques journées perdues, des chameaux fatigués. une émotion suivie d'une désillusion, voilà les fruits de ces erreurs.

Au jeune méhariste. il ne restait plus qu’à rejoindre la région où le reste du groupe nomade stationnait sous les ordres de son capitaine.

Revoir le camp, se reposer, dormir jusqu’au lever du jour, ouvrir le courrier qui s’est accumulé et le relire, quelle joie pour un méhariste ! Certes, le nôtre retrouva le « carré », mais il n’eut ni le loisir de relire ses lettres, ni le repos escompté, car il s’était passé un événement inattendu pendant qu’il recherchait le razzi fictif et qu’il revenait à sa base.

Le chouf ouilliminden, qui s’était enfui devant les goumiers, recherchait aussi le faux razzi signalé par les Touareg Iforas. Il se déplaçait dans le mirage au milieu des mares irréelles et il avait pris le détachement pour ceux qu’il recherchait. Après avoir audacieusement ouvert le feu sur l’avant-garde, il était allé apporter aux tribus du Sud la confirmation du bruit qui courait. Il avait vu le razzi — en l’occurrence une section méhariste, — il avait reçu des coups de feu et avait été poursuivi. Une nouvelle si précise amorça la panique, déclencha un reflux des tribus, chameaux et bœufs à bosse de la région de Ménaka, s’étendit, se déforma, créa le vide et mit tout le monde en mouvement. Elle arriva jusqu’à Filingué et parvint aux oreilles d’un Européen zélé qui télégraphia à Gao et Niamey que le razzi de cent fusils signalé précédemment à Tin Esseko par les Touareg Iforas avait été vu dans la région de Guelgiet par des Touareg Ouilliminden.

Ainsi, les quarante méharistes étaient devenus cent fusils qui pillaient dans le Nord. Quelle affaire et que de gloire en perspective pour le groupe nomade ! Le colonel donna des instructions qui arrivèrent au carré en même temps que notre héros, lui ordonnant de repartir sans délai détruire ce razzi, à la tête d’une section fraîche. Il expliqua son histoire à son capitaine qui la télégraphia aussitôt à Tombouctou, mais sans résultat. Il dut refréner son désir de repos, remettre à plus tard la réponse aux lettres qu’il avait reçues et il repartit vers le Nord, par étapes lentes et longues, tenace, malgré sa fatigue.

Il vit changer le paysage. Les arbustes épineux de la zone sahélienne disparurent peu à peu, les puits s’espacèrent, l’herbe et la cram-cram se firent rares, puis le sable jaune révéla quelques touffes de had. Le cinquième jour, vers midi, il vit le premier mirage planer sur le sable surchauffé, et la chaleur s’accrut tellement qu’au bout d’une semaine il avait constamment sous les yeux le spectacle de ses guides et de l'avant-garde qui flottaient dans le cercle fluide qui entourait le détachement.

Il revit ainsi les régions désolées de Tin Reidène, de Guelgiet et de Tin Essako, sans trouver d’autres traces que les siennes, celles du chouf poursuivi quinze jours avant et quelques empreintes de gazelles et d’autruches.

Tous les méharistes étaient sur le qui-vive, car leur chef n’avait osé dire à personne qu’il était à sa propre recherche ; aussi les guides examinaient-ils attentivement le sol et les tirailleurs scrutaient-ils le mirage, s’attendant à en voir surgir, sur de hauts chameaux, de grands hommes bleus voilés.

Quand, pour la seconde fois, ils eurent la certitude qu’aucun Réguébat n’avait foulé les sables qu'ils parcouraient, le détachement revint à son point de départ, toujours entouré du cercle de mares bleues qui se déplaçaient avec lui. Inlassablement notre méhariste refit le même trajet monotone, dans la désespérante nudité de ces régions ingrates, afin de venir au carré rendre compte qu’il n’avait rien rencontré.

Si, pourtant ! À quelques journées au nord-ouest de Ménaka, en un lieu où les mirages se raréfiaient, vers la fin de l’après-midi, il aperçut devant lui, très loin, une tache noire insolite. Il fut rapidement en selle et rejoignit les guides, au trot, profitant de cette occasion pour se délasser d’une longue marche à pied. Il fut très long à distinguer ce que c'était, bien plus long que ses guides au regard sûr qui reconnurent une forme humaine. Son chameau, tête dressée, œil méfiant, cou arqué, voulait éviter cet objet d'effroi.

Les membres secs dépassaient d’une guenille bleue qui recouvrait le corps et la tête ; des traces fraîches et une peau de bouc racornie laissaient deviner le drame de la soif, la mort probable du chameau de monture et le terrible effort de l’homme épuisé portant malgré tout sa guerba vide, s’écroulant sur le sable, employant l’ultime effort de son corps exténué pour repartir, tomber encore.

Dans son agonie si voisine de la mort, il était inconscient au secours que lui apportait notre méhariste, mouillant d’eau fraîche son visage exsangue, ses membres desséchés, son corps déshydraté qui ne vivait encore que par un souffle inapparent et d’imperceptibles battements de cœur. Alentour, dans un beau désordre, les tirailleurs, silencieux, qui avaient rejoint leur chef, le regardaient passer un mouchoir mouillé sur le corps nu du nomade. Quand le soleil fut couché, le Français ordonna à un sous-officier de continuer la marche jusqu’au point d’eau peu éloigné et il s’installa sur place avec son ordonnance et quelques goumiers. Plus tard, avec des précautions infinies, il fit boire le moribond qui revint à la vie avant le lever du jour.

Ce fut là l’utilité de cette inutile randonnée, de cette poursuite invraisemblable effectuée par quarante méharistes dans une région que hantaient les mirages. Elle aboutit de façon inattendue au sauvetage d’un Targui qui n’avait encore jamais vu les Français, qu’il considérait peut-être comme des collecteurs d’impôts. Il est probable que cette intervention fit germer un peu de reconnaissance dans le cœur de ce nomade, et, si petit soit-il, un tel sentiment n’est-il pas la parcelle d’amour sans laquelle toute civilisation semble trompeuse comme un mirage ?