Au bord de

l'eau : plaine et bois n° 75 de février 1942

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

À

LA PÊCHE... AU SAHARA

À

LA PÊCHE... AU SAHARA

par Henri

LHOTE

Au bord de

l'eau : plaine et bois n° 75 de février 1942

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

À

LA PÊCHE... AU SAHARA

À

LA PÊCHE... AU SAHARA

par Henri

LHOTE

Ce n’est pas sans une certaine et, pensons-nous, légitime fierté que nous offrons à nos lecteurs une série de quelques articles portant la signature de Henri Lhote, l’un des plus brillants parmi la cohorte des jeunes savants travaillant au musée de l’Homme, membre, tout comme François-Edmond Blanc et Gaétan Fouquet, dont nous publierons également des articles, du fameux club des Explorateurs.

Nous aimons trop à nous trouver avec ces jeunes gens qui savent, qui ont vu, qui ont fait une partie de ce que nous ne saurons, verrons et ferons jamais, pour ne pas désirer faire partager à nos lecteurs la joie que nous trouvons à les écouter et interroger. La revue verte est, sauf erreur, la première à offrir, en France, des mets aussi substantiels et rares à ses lecteurs. À l’élite des pêcheurs français il convenait, n’est-ce pas, d’offrir l’élite des collaborateurs !

Le jeune explorateur Henri Lhote, déjà célèbre pour ses multiples expéditions sahariennes, vient de rentrer de sa quatrième mission, chargé d’un lourd butin. Quatre-vingts caisses d’objets vont bientôt venir enrichir les déjà splendides documents de notre musée de l’Homme. Ces documents arrachés aux sables du désert, rapportés des plus lointains campements touareg au prix de peines que nous ne pouvons imaginer, serviront à faire revivre pour nous, qui ne pouvons, comme Henri Lhote, parcourir les sables du désert, la vie des nomades sahariens et à reconstituer le lointain passé du Sahara. Au cours de ses dix années d’exploration, il a fouillé non seulement le désert, mais la savane et la steppe soudanaise, les bords du Niger, de la Benoué, du Bani.

Soixante mille kilomètres parcourus à chameau, douze traversées du Tanezrouft ou du Ténéré, sont des exploits peu communs. Ils ont été faits dans un but de recherche scientifique. Cela témoigne de l’ardeur du jeune chercheur qui préfère passer sa jeunesse à mener une vie rude, sans confort, avec abnégation, comme un véritable apostolat. Il constitue actuellement au musée de l’Homme une documentation sur le Sahara qui, dans son genre, sera unique et qui ouvrira la voie à d'autres recherches. Henri Lhote n’est pas un chercheur en chambre, un de ces savants spécialisés à l’esprit souvent étroit, qui ne voient que « leur petite bête » ou leur échantillon d’herbier.

Il ne veut être qu’un auxiliaire de la science, un défricheur, un explorateur dans toute l’acception du mot. Cela demande des qualités sportives, une endurance physique au-dessus de la moyenne et c’est surtout cela qui nous plaît en lui, car ce sont des qualités que nous voudrions voir posséder à toute la jeunesse française. Pour vivre là-bas, il n’a à compter sur personne que sur sa carabine et quelquefois... sa canne à pêche. Et c’est pourquoi nous lui avons demandé de nous raconter quelques-unes de ses aventures que nous sommes heureux de présenter à nos lecteurs.

Nous étions dans l’antre de notre ami commun, M. François-Edmond Blanc, au milieu des plus beaux trophées de chasse du monde, lorsque, songeant à son sport favori, M. Tony Burnand me demanda si j’étais pêcheur.

— Bien sûr, comme le commun des mortels, si vous vous placez au figuré et, d’autre part, comme Saharien, je fais de ces pêches les plus extraordinaires qu’il soit, que l’on peut dire miraculeuses !

Mes interlocuteurs n’étaient pas très sûrs s’il s’agissait d’une plaisanterie ou d’une chose sérieuse et attendaient des explications avec impatience.

Évidemment, le Sahara n’évoque pas précisément un paysage où l’on se promène avec une canne à lancer à la main, et j’avoue que, lorsque j’y mis les pieds pour la première fois, je ne m’attendais pas à y faire des découvertes ichtyologiques ! Comme quoi il ne faut jamais jurer de rien ; les événements devaient singulièrement bouleverser pas mal de conceptions plus ou moins faussement établies.

Est-ce ici la place de faire une description du Sahara ? Je ne le crois pas, ou, toutefois, en localisant le sujet au strict nécessaire pour la bonne compréhension de ce qui peut intéresser un pêcheur.

Ce pays-là n’a pas volé son nom de désert, car la végétation et surtout l’eau y sont d’une rareté inimaginable. Quant à sa structure, on ne peut la décrire en deux mots, car elle est beaucoup plus variée qu’on ne pourrait le supposer. Il y a des dunes en grande quantité, mais il y a aussi des plateaux, des cuvettes, des montagnes.

Cela implique donc des formations géologiques assez variées et surtout une évolution des formes du terrain qui n’a pu se produire sous un climat désertique, par conséquent sec, mais sous un climat humide. Toute la question est là.

Les géographes, depuis le début du siècle, ont étudié le Sahara, et ce travail a consisté en particulier à reconstituer son squelette.

Car c’est bien de son squelette qu’il s'agit, puisque nous nous trouvons devant le corps d’un sujet mort d’inanition. Certains meurent faute de nourriture, le Sahara est mort de soif.

Lorsqu’on longe certaines vallées, on est frappé par les traces d’érosions fluviatiles que portent les berges, par les fonds argileux qui en marquent encore le lit. C’étaient là, il y a bien longtemps évidemment, de belles et bonnes rivières où les pêcheurs devaient faire des captures plantureuses. Mais il y a combien de temps ?

L’explorateur est fait pour découvrir. C’est sa seule raison d’être et c’est maintenant la mienne puisque j’ai eu la fantaisie de prendre ce beau métier.

Je me promène dans les montagnes du Hoggar, ou sur le reg du Tanezrouft, les yeux toujours fixés au sol, tirant la bride de mon chameau. Lorsque j’en ai assez de marcher, je monte sur mon compagnon, mais je ne quitte pas pour cela le sol des yeux.

Et c’est ainsi que j’ai péché une fois les plus beaux poissons qu’il me soit arrivé de capturer dans ma vie !

Ceci se passait dans un erg 100 p 100 désertique, aux hautes dunes parallèles qui m’obligeaient à serpenter interminablement entre les crêtes. Il faisait une chaleur atroce, car nous étions en plein mois de juillet, et mon guide targui tirait passablement la langue sous son litham rabattu plus que de coutume, ce qui est un signe de gravité.

Nous recherchions un vieux puits abandonné depuis des années, dont tout le monde avait oublié la route, et nous n’avions pour nous repérer que des renseignements très vagues.

Bientôt, nous arrivions dans un couloir plus large que les autres et le hasard nous amena devant un trou ensablé : c’était le puits !

Sur le côté, il y avait des tas d’argile, vestiges de détritus d’un curettage ancien. Mais, pour trouver de l’eau, il aurait fallu travailler trois ou quatre jours de suite, vider le sable et creuser l’argile qui s’étaient accumulés là.

Nous avisâmes un petit terre-plein pour desseller nos chameaux et nous installer afin de préparer une galette de blé destinée à notre repas.

Le sol, un peu plus loin, avait une teinte grisâtre, piqué de points blancs qui tranchaient sur le sable environnant.

C’est alors que, parti pour rechercher une touffe de paille sèche pour allumer le feu, je restai bouche bée en constatant que les points blancs n’étaient pas autre chose que des vertèbres de poissons !

Il y en avait de toutes-les tailles. Je me rendis à l’évidence, car je me trouvais tout simplement sur l’emplacement d’un campement de pécheurs qui avaient vécu là... il y a des millénaires !

Je marchai trois cents pas en longueur, cinquante en largeur, pour déterminer sa surface. C’était prodigieux. Sans prendre le temps de manger, j’allai chercher mon piochon et je me mis en devoir de déterrer ma pêche. Il y avait des silures de 1 m 50, dont les plaques céphaliques étaient encore identifiables, des « telapia » et d’énormes « latès » de 2 mètres.

En affouillant le sol, j’exhumai la moitié d’une mâchoire d’éléphant, des os de zèbres, etc.

Mon cœur d’archéologue bondissait de joie, car je tenais dans mes mains l’un des secrets que le Sahara nous avait si longtemps cachés. C’était, en effet, le premier gisement paléolithique bien en place que l’on trouvait au désert, la preuve de ce passé humide si longtemps soupçonné mais jamais prouvé d’une façon si éloquente. D’énormes cailloux taillés sur les deux faces, des « coups de poing » semblables à ceux de l’« homme de Chelles », jonchaient le sol, plus ou moins encastrés entre les arêtes et les vertèbres des poissons.

— Viens voir, dis-je à mon Targui, des hout (1) comme tu n’en as jamais vu.

_______

(1) Nom arabe du poissonIl jeta un regard dédaigneux sur les ossements, en pensant peut-être que le soleil avait fait son œuvre sur mon pauvre crâne pas habitué à ses rayons si violents. Mais il devint franchement de mauvaise humeur lorsque je lui demandai de me passer ses sacs de selle, les miens étant déjà pleins, pour les remplir de vertèbres et d’arêtes !

Tout l’après-midi, je travaillai sous la chaleur comme un damné, mais je ne sentais pas la fatigue ni la soif, tant ma joie était grande, et je recueillis une centaine de bifaces, de quoi charger nos chameaux à bloc.

Six mois plus tard, j’étais sur les confins du Tanezrouft, à la lisière du Soudan. On m’avait signalé des « tas d’ossements » qu’un officier méhariste avait rencontrés au cours d’une de ses tournées, et je m’étais mis à leur recherche.

En un mois, je couvris 1 400 kilomètres de reconnaissance, repérant douze gisements, du même genre-mais où la proportion des ossements de mammifères était plus grande. Ils étaient d’ailleurs d'une époque plus récente, puisque l’outillage était composé en partie de haches polies et non grossièrement taillées. Mais en plus, il y avait des harpons et des hameçons en os et en pierre, des pierres très curieuses, de forme ovoïde, avec un sillon central, qui avaient dû être des poids de filet.

Les hommes appartenaient à une civilisation plus évoluée puisqu’ils connaissaient la senne comme nos néolithiques des cités lacustres. Tout cela avait de grands rapports avec les vieilles civilisations égyptiennes prépharaoniques, en particulier avec celle que les archéologues ont appelé la civilisation du Fayoum (7 000 avant l’ère).

À six mois d’intervalle, c’était mille siècles d’histoire saharienne mis à jour !

Ce sont là les grandes joies du chercheur qui font oublier les jours de peine sur les sables brûlants, les lèvres sèches et le ventre creux. On livre ses « captures » aux laboratoires où les savants, avec méthodes reconstituent un passé que, sans eux, on ne pourrait imaginer et qui fait l’émerveillement de nos esprits.

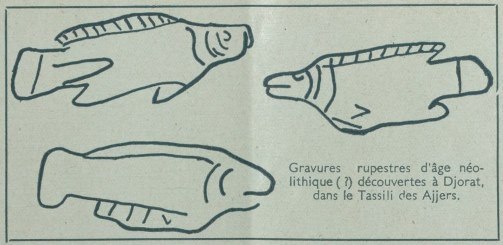

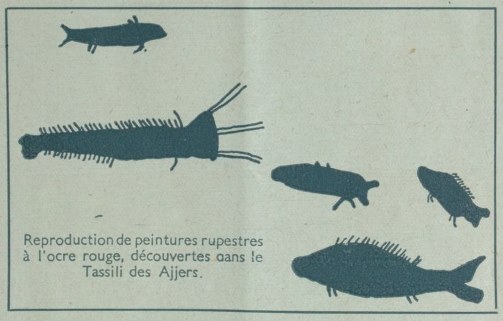

Je devais faire d’autres découvertes sur l’ancienne faune aquicole du Sahara. C’était, cette fois, dans les rochers du Tassili des Ajjers, au nord-est du Hoggar, parmi des gravures et des peintures rupestres, archaïques, dessinées par les lointains habitants du Sahara. Ceux-ci comme nos ancêtres européens. se sont complu à reproduire les animaux qu’ils avaient sous les yeux, dans un but d’esthétique ou de magie.

Les éléphants dominent parmi ces manifestations d’un art très sûr, à côté d’hippopotames, de rhinocéros, de crocodiles, de buffles. Ce sont évidemment des animaux d’une ère périmée au Sahara.

Au milieu de toute cette faune mammalogique, je découvris plusieurs gravures et peintures de poissons.

Certaines représentaient ces animaux grandeur naturelle et il est facile d’y reconnaître des mormyropses ou des formes très proches dont on trouve encore les espèces vivantes dans les eaux du Nil, du Niger et du Sénégal.

Voilà qui démontre amplement que ces oueds sahariens, aujourd’hui véritables rivières fossiles, étaient autrefois en rapport avec les grandes artères fluviales de l’Afrique intertropicale. Et c’est pourquoi il y aura encore de belles pêches à faire au Sahara, mais pour lesquelles il faut des pêcheurs d’un genre particulier !

(À suivre)

Au bord de l'eau : plaine et bois n° 77 d' avril 1942

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

À LA PÊCHE... AU SAHARA (fin)

par Henri LHOTE

Ainsi l’archéologie nous révèle, comme je l’ai démontré dans un précédent article, les mystères de la faune des temps reculés.

Ce Sahara si sec, si désertique, a connu un passé très humide où les fleuves coulaient à plein bord, entretenant des milliers et des milliers d’animaux.

Il est très difficile de s’imaginer, devant l’étendue incommensurable des sables, que des bêtes et des gens purent vivre là, en abondance. Pourtant il y a des traces de campement, parfois des squelettes humains, des ossements d’animaux, et il faut bien accepter ce qui est l’évidence même.

Qu’est devenu tout cela ? Mort, disparu, chassé par la sécheresse. Pas tout à fait pourtant. Le premier explorateur qui parvint au Sahara central et qui était un jeune Français, du nom d’Henri Duveyrier, signala, aux environs de la ville de Rhat, la présence d’un poisson dans les trous d’eau de cette oasis. Il en rapporta même un échantillon au Muséum, qui fut déterminé comme le Clarias lazera.

C’était un poisson-chat aux longues moustaches, filiforme et à la gueule énorme. Les anatomistes qui, ultérieurement, étudièrent cette espèce, constatèrent que le système respiratoire était doué d’un pouvoir mixte, celui de respirer dans l’eau et à l’air libre. Sous l’opercule des ouïes, on apercevait une espèce de petit tubercule ressemblant à un chou-fleur, dont le rôle est de distiller l’air et de l’envoyer dans les poumons.

Le même voyageur rapporta, d’après des renseignements indigènes, qu’il y avait encore dans le Tassili des Ajjers des crocodiles qui vivaient dans des trous d’eau.

Ce dernier détail fut confirmé en 1908, par le capitaine Nieger, devenu depuis général, qui tua un crocodile dans la mare de Ihérir, située dans l’oued Imirhon, au centre du Tassili. C’était une bête de 2 mètres de long, d’un âge déjà avancé, mais présentant des traces très nettes de dégénérescence et en particulier de sous-alimentation.

Le même exploit était renouvelé, en 1924, par le lieutenant Beauval.

On peut se demander ce que mangeaient ces animaux, comment ils pouvaient subsister...

Je suis allé moi-même à Ihérir, j’ai fouillé et refouillé les mares en question, mais sans résultat. Les indigènes interrogés me racontèrent que, lorsqu’il y avait des crocodiles, ils constataient de temps en temps la disparition d’une chèvre, mais depuis bien des années ils n’avaient pas fait d’observations semblables et il ne devait plus y avoir de crocodiles dans leur pays.

Ultérieurement on a signalé des crocodiles dans le Tibesti, ainsi qu’en Mauritanie. Il faut dire que ces régions sont beaucoup moins désertiques que le Sahara central, mais c’est déjà là un fait extraordinaire.

Aux environs de Ménaka, dans la zone soudanaise, il y a de grandes mares qui se forment à la période des pluies. Alors que le village se trouve à plusieurs centaines de kilomètres du Niger, on y voit chaque année apparaître des crocodiles, qui disparaissent quelques mois plus tard, lorsque les mares sont taries. C’est dans les racines, les souches profondes d’arbres énormes qu’ils se retirent alors, à plusieurs mètres de profondeur.

Ils dorment là pendant des mois, vivent sur leurs réserves de graisse et mènent une existence ralentie, grâce à leur système circulatoire, à température variable (animaux dits à sang froid). Ainsi s’explique l’existence de ces curieuses bêtes dans les régions désertiques qui n’ont pu se maintenir, après des siècles de sécheresse, que grâce à leur organisme spécial et à des prodiges d’adaptation. C’est d’ailleurs le cas presque général pour tous les animaux qui vivent à l’heure actuelle au Sahara.

Alors que je venais de passer plusieurs mois en reconnaissance dans le Tanezrouft, je franchissais les hautes montagnes du Hoggar et j’atteignais le versant sud du Tassili des Ajjers. Une longue falaise gréseuse se dressait devant moi, tombant à pic sur le reg, et je cherchai longtemps une passe praticable pour la franchir.

Après une journée d’exploration, je pénétrai dans un canon profond, rempli d’éboulis énormes. Mon chameau peinait encore plus que moi au milieu de cette rocaille indescriptible, butait à chaque instant et se mettait les pieds en sang.

Il fallait mon désir bien arrêté de pénétrer à n’importe quel prix dans ce massif pour ne pas renoncer à une telle entreprise. Et c’est ainsi qu’après une journée d’efforts nous n’avions pas franchi plus de 7 kilomètres !

Aucune trace de sentier ou de passage, c’était un signe que les hommes n’y étaient pas souvent venus et que je me trouvais dans un des secteurs les moins connus du Tassili.

Trois jours plus tard, nous avions fait 30 kilomètres et notre provision d’eau touchait à sa fin ; de plus, il régnait, entre les falaises surchauffées, une température affreuse.

Le quatrième jour, j’avais la chance de trouver un petit filet d’eau qui suintait entre les sables. C’était inespéré et prometteur, car je supposais qu’il devait ressortir plus loin et que tout danger de mourir de soif était écarté.

En effet, dans l’après-midi je trouvai une guelta, sorte de cuvette naturelle creusée dans le rocher et à moitié pleine d’eau. J’étais tellement heureux qu’il ne me fallut qu’une minute pour me déshabiller et me précipiter dedans. Mais mon entrée dans le liquide fut suivie d’un remue-ménage et je sentis bientôt contre mes jambes des frôlements peu sympathiques, puis une violente piqûre qui me décida à me retirer de cette baignoire peu accueillante.

Mon Targui vint bientôt me rejoindre et, devant mes explications, conclut qu’il devait s’agir de poissons, comme il en connaissait dans certains trous d’eau des affluents de l’oued Imhirou.

C’était assez difficile de s’en assurer, car je ne possédais aucun engin de pêche. Je sondai la mare avec une grande perche, ce qui provoqua de nouveaux remous, et j’eus la certitude qu’elle n’avait pas plus de 1 m 25 de profondeur.

Je montai mon filet fauchoir d’entomologiste et drainai l’eau en tous sens. Mais il était bien trop petit, car à plusieurs reprises il fut emporté par les bestioles qui se révélaient d’une force peu commune.

« Si c’était un crocodile ? » pensai-je.

Pourtant mon jeu avait fini par soulever la vase et troubler l’eau, au point que les bêtes qui se trouvaient dedans en furent fortement incommodées. Ayant compris tout le parti que je pouvais tirer de cette méthode, nous nous mîmes, avec mon Targui, à provoquer un remue-ménage à tout casser et bientôt l’on pouvait voir les bêtes à moitié asphyxiées, qui venaient respirer les unes après les autres, découvrant leur large gueule rose, aux mâchoires couvertes de mille petites aiguilles.

Armé de ma canne dont l’extrémité était munie d’une longue pointe en fer, je me mis à harponner de toutes mes forces, si bien que l’eau prit bientôt une teinte rose qui révéla que mes coups n’étaient pas sans effet. Les bêtes, des ascées, venaient dorénavant présenter leurs flancs à mes coups et se firent assommer les unes après les autres. J’en tuai une, puis deux sur la rive, puis trois, puis cinq, etc...

Connaissant dorénavant les bêtes à qui j’avais affaire, je n’hésitai plus à entrer dans la mare et à les harponner sous l’eau.

Lorsque ma pêche fut terminée, c’est-à-dire lorsque je fus assuré qu’il ne restait plus aucun habitant dans la masse liquide devenue une boue plus ou moins infecte, je pouvais allonger onze belles silènes sur le sable, dont la plus grande mesurait bel et bien 75 centimètres.

Dès lors je songeai à manger ! La moitié d’une seule bête suffit à mon repas qui fut un vrai régal, car il y avait de longs mois que je n’avais pas mangé de poissons.

J’épluchai les autres, les salai, puis je les fis sécher au soleil, pour constituer une réserve alimentaire fort précieuse.

Depuis, j’ai retrouvé d’autres poissons dans le massif même du Hoggar, à 2 300 mètres d’altitude. Ils m’avaient été signalés par mon ami le capitaine Raymond Coche, qui, au retour d’une splendide ascension des plus hauts sommets de la Tédedest, les avait aperçus dans les cuvettes de l’oued Issakarassen.

Voilà encore un coin que bien peu de voyageurs ont vu ! Il est unique, à mon sens, dans tout le Sahara central. Enserré dans des basaltes prismatiques, l’oued coule en surface sur près de 6 kilomètres, alimentant une trentaine de gueltas, dont les abords sont envahis par une végétation luxuriante. Il y a des roseaux, des joncs qui servent de refuge à quantité d’oiseaux aquatiques : hérons, poules d’eau, canards, sarcelles, etc...

Pendant toute une journée, je posai des lignes sans résultat, mais, ayant découvert une petite guelta moins grande que les autres, je me hasardai dedans avec un troubleau. À l’émerveillement de mon guide qui n’avait jamais vu un poisson de sa vie, je sortis une cinquantaine de bêtes de petite taille.

En ayant prélevé une trentaine pour ramener à Tamanrasset, je fis une friture des autres.

Cette expédition était préméditée, et deux indigènes étaient venus me rejoindre, avec deux bacs en fer, destinés à rapporter des poissons vivants pour les mettre dans la piscine.

J’avais 80 kilomètres à franchir pour arriver à Tamanrasset, et en particulier les plus hauts cols du Hoggar.

Mes deux porteurs se baladaient avec leurs récipients sur la tête et je n’insisterai pas sur la gymnastique que ma fantaisie leur imposa. Ils se comportèrent d’ailleurs avec un esprit digne de tout éloge, ce qui leur valut une bonne gratification.

Et c’est ainsi que 28 barbeaux (car il s’agissait de Barbus desertii, et non de silures) évoluent à présent dans la spacieuse piscine de Tamanrasset, en attendant d’y faire des petits.

Cette faune-relique est extrêmement intéressante et mérite d’être conservée. Elle le sera certainement, grâce aux difficultés d’accès des endroits où elle se trouve localisée. Mais il y a des pirates partout, même au Sahara, là peut-être plus qu’ailleurs, car il est difficile d’aller voir ce qui s’y passe...

Le hasard m’amena un jour dans la voiture du colonel commandant le territoire qui accompagnait le général commandant le corps d’armée en inspection. Une halte pour déjeuner avait été prévue près d’un chantier de travailleurs occupés à aménager la piste.

Le chef de chantier, un légionnaire « débrouillard », avait voulu « épater » ses hôtes de marque en leur présentant un plat de poissons frais. Comme il n’avait pas de ligne pour les pêcher, il résolut rapidement la question. Quatre charges de cheddite dans une bouteille, 3 mètres de cordon Bickford, une allumette et le tour fut joué. La mare entière sauta, envoyant dans les cailloux plus de 60 kilogrammes de silures.

Les passagers mangèrent deux bêtes, les autres pourrirent au soleil, et depuis on n’a plus revu un poisson dans le secteur.