Nous

avions quitté Béchar comme la chaleur tombait.

Toute la journée le vent de sable avait soufflé

semblant vouloir, par sa persistance, nous décourager

de tenter l’aventure ; l’aventure ? Non pas

! Une simple expérience plutôt. Il s’agissait

tout bonnement d’aller par-delà les regs, les

sables et les hamadas du Sahara chercher en Afrique Noire

ce qui nous manque le plus à l’heure actuelle

: du carburant. Dans la cabine du lourd camion, nous rêvions,

les yeux fixés sur la piste monotone qui s’enfonçait

dans l’infini des solitudes. Peu à peu les

rafales de vent se calmèrent et comme nous escaladions,

à l’heure vespérale, les premières

rampes du tragique Djebel Arnal, le calme se fit soudain.

Le sable en suspens s’égoutta doucement, dévoilant

un paysage calciné, tourmenté et irréel

tout doré par les derniers rayons de soleil. On n’entendit

plus bientôt que le ronronnement puissant du moteur

qui, sans faiblir, nous emportait vers le Sud.

Béchar,

capitale industrielle du Sud

Colomb-Béchar

! Qui reconnaîtrait dans cette ville moderne le Béchar

d’il y a dix ans seulement. Tout est transformé,

agrandi, vivant, animé. Béchar, simple poste

saharien, est devenu la Capitale Industrielle de l’Afrique

du Nord. Le désert s’efface devant l’assaut

des voies ferrées qui le mangent chaque jour, des

lignes télégraphiques qui jalonnent le reg

de leurs poteaux filiformes, des pistes aux dimensions impériales

qui s’entrecroisent au petit bonheur et dans toutes

les directions. De tous côtés des chantiers

se créent, des forages s’exécutent,

et la nuit comme le jour on peut entendre le bruit sourd

des machines qui arrachent au sol ses trésors minéraux,

Il n’y a pas place ici pour parler du charbon de Kenadsa,

c’est un sujet qui mérite à lui seul

plus ample développement ; nous y reviendrons.

Certes Béchar a perdu de ce fait une grande partie

de son charme ; il faut, pour le retrouver, aller rêver

le long de l’oued qui coule à plein bords en

ce printemps pluvieux...

Pour l’instant, nous sommes quatorze, répartis

tant bien que mal sur trois camions qui se dirigent au rythme

cadencé des pistons vers Gao la mystérieuse,

vers le Niger aux eaux troubles, vers l’Afrique Noire

si pleine de promesse.

La piste est belle. La tôle ondulée apparaît

certes un peu partout, mais il y a tant de trafic sur ce

secteur que c’est chose normale et les chocs nous

bercent plutôt qu’ils ne nous gênent.

Bientôt nous ne verrons plus du désert que

ce que nous laisse entrevoir le faisceau des phares : les

bossellements de la piste, et, de chaque côté,

le mur de nuit dressé comme une barricade jusqu’au

plafond d’étoiles. Des gerboises, des lièvres

traversent la route. Le chauffeur fixe comme dans une rêverie

les cent mètres de son paysage, et la piste qui se

continue en un interminable ruban.

Mon compagnon s’éveille d’un songe :

— Réussirons-nous ?

— C’est certain, vieux ! Ne doutons plus, nous

avons œuvre utile à faire là-bas.

Une

piste neuve surgit

au rythme des concasseurs

On

a dîné sur le bord de la piste. Abderrahmane

et Brika, nos deux boys, ont fait flamber des branches épineuses.

Le méchoui se rôtit doucement sur la braise,

et la sherba aromatisée bouillonne sur son foyer.

Chacun s’étend à même le reg,

heureux de respirer, heureux surtout de goûter le

calme des solitudes ; la fraîcheur brutale tombe ;

on s’enveloppe dans son burnous et l’on songe.

Puis il faut repartir, dans la nuit, jusqu’à

ce que le chauffeur, les yeux clignotants de fatigue, débraye

de lui-même.

— Assez pour ce soir ! dit-il. Dormons !

Les néophytes déballent leur matériel

de camping ; les sahariens de la mission s’enroulent

dans leurs burnous, à même le sable et s’endorment

paisiblement. Tiens ! la lune vient de se lever derrière

cette gara tabulaire. Elle se promène sur le bivouac,

et il me semble qu’elle nous sourit. On voudrait pouvoir

veiller toute la nuit ; le calme est si complet, l’air

si pur, le ciel si beau ! La fatigue surgit qui nous écrase

dans un profond sommeil.

Un bruit puissant nous réveille. Des sons lourds

et mats, qui s’entrechoquent, se précipitent,

puis tout à coup s’arrêtent, mêlés

au fracas des pierres brisées. Un bruit de chantier

couvre le silence de l’aube rougeoyante. Où

sommes-nous ? Hier soir nous avions avancé mécaniquement

sur une piste excellente, puis nous avions fait halte au

petit bonheur, et voici que nous nous éveillons en

plein chantier. Des rouleaux compresseurs ahanent sur la

piste... sur la route, devrions-nous dire, car cette portion

au Nord d’Igli est en voie de goudronnage. Des concasseurs

tirent le matériel nécessaire de la gara voisine.

Dans un fond d’oued la palmeraie bruisselle sous le

vent d’Est. Déjà le soleil implacable

calcine ce désert minéral et les nappes d’air

commencent à vibrer au ras des pierres.

C’est maintenant un plateau dénudé,

un reg monotone qui se poursuit, bordé à l’Ouest

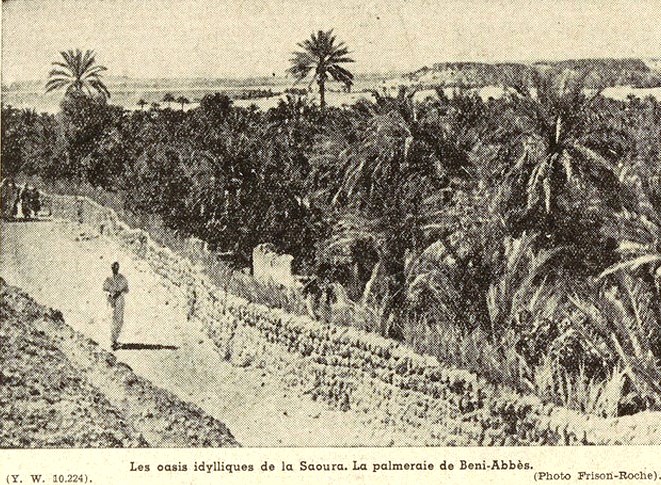

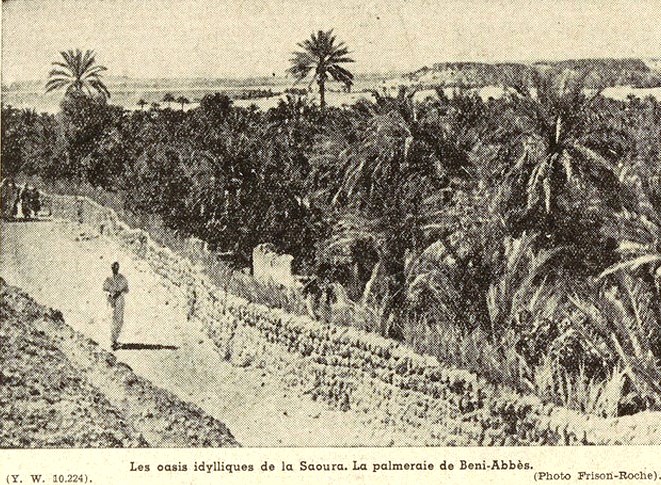

par de hautes dunes roses. Des oasis idylliques de la Saoura

nous ne verrons rien ; nous longeons le grand fleuve quaternaire,

sans le voir. Il suffirait pourtant de sortir de la piste

et de faire une pointe pour dominer tout à coup la

houle des palmes et apercevoir le poste de Beni-Abbès,

enchâssé dans les dunes du Grand Erg Occidental.

Dans

le lointain, maintenant, apparaissent des montagnes ; leurs

formes, indécises au début, se précisent

à mesure que nous avançons ; il nous faudra

cependant plusieurs heures avant d’en atteindre le

pied. De plateau en plateau la piste s’abaisse et

rejoint enfin la Saoura, qu’elle longe un instant

avant de s’engager par un défilé austère

dans les ravins de la Gardette.

Au passage, nous ramassons dans les oueds une solide provision

de bois mort ; plus au Sud, nous ne trouverons rien ; rien

jusqu’au Soudan, à 1 500 kilomètres

de distance.

Aujourd’hui

et jadis...

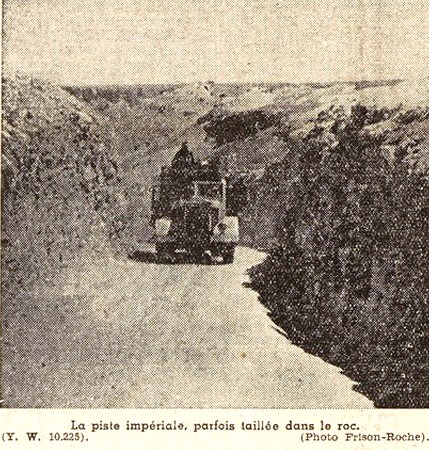

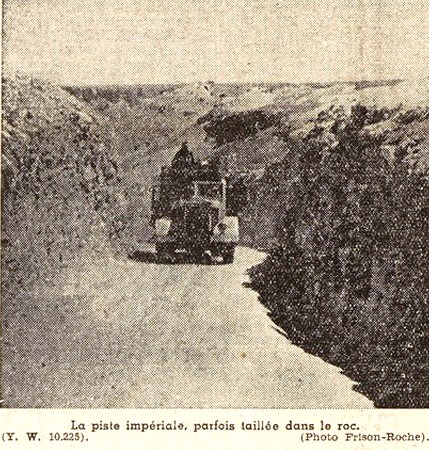

Le

Passage de la Gardette était, il y a quelques années

encore, entouré d’une fâcheuse réputation.

Une mauvaise piste serpentait à travers les gorges

encombrées de blocs et de cailloux, escaladait au

plus direct les petits cols qui se succèdent sans

interruption sur près d’une centaine de kilomètres.

Actuellement, la piste est large, bien taillée dans

le roc, son sol est caillouteux mais roulant, il y a même,

à certains endroits, des « sens unique ».

Le désert se civilise !

Une

haute barrière rocheuse nous sépare du lit

de la Saoura, bordé par les impressionnantes dunes

de l’Erg. De toute cette splendeur saharienne on ne

distingue rien, sauf quelques rares échappées,

qui permettent de contempler l’admirable situation

de Kerzaz avec son poste à coupole blanche sur lequel

flottent très haut nos trois couleurs. La France

veille aux confins de l’océan des sables.

Un dernier effort, et les camions parviennent au Col 15.

C’est une étroite brèche qui plonge

directement sur une immense sebkra à quelques vingt

kilomètres au Nord du Foum-el-Kheneg. La piste descend

sans un lacet, tantôt taillée dans le roc,

tantôt utilisant le thalweg d’un ravin sauvage

et ensablé. Nous avons avec nous de vieux sahariens.

Pour eux, ce passage évoque des journées de

souffrances et d’efforts pénibles. Aujourd’hui,

comme plus tard au retour, nous passerons directement au

poids total de vingt tonnes, sans rencontrer de difficultés.

« Autrefois », — nous dit Paulian, qui

fut l’un des pionniers de cette piste, — «

autrefois, nous cherchions notre voie au petit bonheur.

On déchargeait d’abord les camions ou les voitures,

puis on démarrait en première, l’équipage

poussant aux roues. On progressait mètre par mètre

pour hisser le véhicule jusqu’au sommet. On

s’ensablait parfois à la montée et il

fallait peiner pendant des heures pour dégager la

voiture. Puis, après, c’était le transbordement

à dos d’homme de la cargaison : l’aller

et retour inlassable, sous le soleil de feu, du mécanicien

et de son graisseur. On mettait parfois plus d’une

journée, surtout au retour, pour franchir le col.

Non ! les chauffeurs qui font la piste actuellement ne pourront

pas imaginer ce que fut le travail de leurs prédécesseurs.

»

— Et pourtant ! dit-je, vous êtes restés

fidèles à la piste.

— À chaque saison, on jure de ne plus descendre

vers le Sud, mais, à l’automne, on reprend

le volant ; l’attrait du Sahara est le plus fort.

Et puis, c’est une véritable vocation ; ceux

qui ne l’ont pas ne reviennent jamais. C’est

toujours les mêmes que vous retrouverez, pestant dans

le vent de sable, jurant en posant les « creshba »

sous les pneus lors des ensablements, démontant leurs

moulins sous le vent infernal, la bise glaciale ou la touffeur

d’une nuit d’été ; la piste a

ses apôtres et ses fidèles. Mais bientôt

ils disparaîtront, tués par le Progrès.

Est-ce une piste, ceci ? ... »

Et, dans un geste presque indigné, mon interlocuteur

me montre du doigt l’immense radier en surélévation

qui traverse les sables mouvants. « Regardez les vieilles

traces ! à droite et à gauche ! Alors on naviguait

au petit bonheur, et les plus malins y restaient parfois

des heures. Maintenant... pfuit !! un coup d’accélérateur,

et l’on se retrouve de l’autre côté

sur un terrain solide. »

La nuit tombait comme nous atteignîmes le Foum el

Kheneg. La Saoura y trace son lit dans une gorge étroite

pour s’épandre ensuite librement sur plusieurs

kilomètres de largeur. Ce n’était à

notre voyage d’aller qu’un oued asséché

rempli de végétation, mais quelques jours

après notre passage, l’oued, grossi des eaux

de la Zousfana, coulait de l’Atlas Marocain. On signalait

bientôt deux mètres d’eau à Beni-Abbès.

Les témoins virent la crue emporter en moins de six

minutes l’énorme digue sur laquelle passe la

piste. Ici, au Foum, ce fut la même chose ; en un

clin d’œil les blocs furent descellés,

et le radier s’éparpilla à travers les

sables, tandis que cette partie du désert à

450 kilomètres au Sud de Béchar, était

transformée en un véritable lac. Pendant un

mois les communications furent coupées.

Mais ce phénomène aura du bon : les pâturages

sont magnifiques un peu partout et les troupeaux de chamelles

arrondissent une bosse magnifique.

Sba,

l’oasis aux eaux vives !

Nous

ne ferons que passer au Foum ; il faut continuer, sans arrêt,

sans trêve. Nos poids lourds ne vont pas vite, mais

en marchant jour et nuit à 30 kilomètres de

moyenne, on fait son petit bonhomme de chemin. Le jour naissant

nous trouvera devant Sba, la première des oasis du

Touat ; la palmeraie vient mourir en bordure du reg sur

lequel passe la piste ; une piste magnifique, large et bien

entretenue. Entre notre voyage aller et notre retour, il

s’écoulera à peine un mois. Cela suffit

pour faire disparaître cent kilomètres de tôle

ondulée.

Un peu partout des chantiers surgissent. Une poignée

d’hommes est déposée un beau matin au

bord de la piste avec quelques cylindres d’eau, de

l’orge et des dattes, et du lever au coucher du soleil,

on travaille, on rase les bosses, on comble les creux, on

nivelle et on empierre. Et grâce à tous ces

obscurs, grâce aux chefs énergiques qui les

commandent on peut désormais rouler en paix à

travers le désert.

Qu’elle est belle notre piste impériale !

Ici, elle tranche d’un trait rougeâtre le désert

et l’oasis. Au bruit métallique des moteurs

a succédé le calme ; nous faisons halte à

proximité de la fontaine : de tous côtés

les harratines surgissent, sortant des ruelles étroites,

curieux, serviables et un tantinet mendiants. Les jeunes

filles, la cruche sur la hanche, font un va et vient incessant

du village à la source. Ce n’est pas à

proprement parler une source. L’eau limpide, purifiée

par un long cheminement souterrain, affleure le sol ; elle

provient d’une antique Foggara, dont on aperçoit

de loin en loin, à travers le reg, les affouillements

profonds.

Paulian, qui fut parmi les premiers à traverser le

Tanezrouft, à l’époque héroïque,

dirige le remplissage des cylindres d’eau. La mission

comprend en effet quatorze personnes, avec en plus trois

camions et une voiturette, et il faut prévoir de

l’eau pour mille kilomètres. Bien sûr,

si tout va bien, nous passerons en trois jours le redouté

Tanezrouft, mais si d’aventure et la malchance aidant

nous avions une panne, il s’agit d’être

paré.

— Terminé, déclare-t-il au bout de quelques

heures. Nous avons de quoi boire pendant quinze jours. »

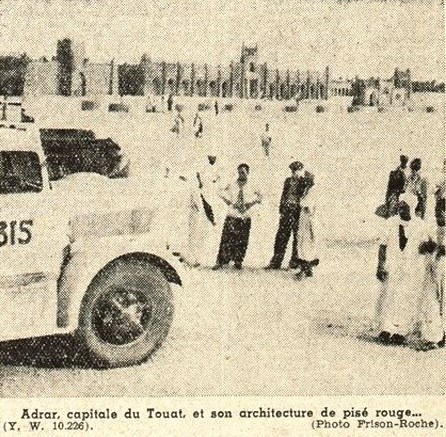

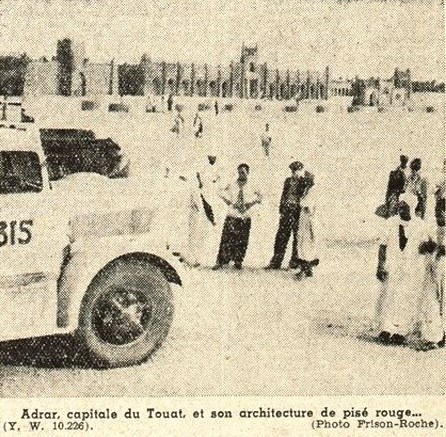

Sans plus tarder nous repartons, dépassons Adrar,

capitale du Touat, aux magnifiques remparts de pisé

rouge, et poursuivons notre route sur Reggan, dernier poste

et dernier point d’eau avant le Soudan.

Nous

venons de franchir un peu plus de sept cents kilomètres

depuis Béchar. En aucun endroit la piste n’a

présenté une quelconque difficulté

et quand à s’égarer ? Autant vaudrait

dire sortir d’une route nationale ! Il reste maintenant

le plus dur à faire. De Reggan à Gao il y

a treize cents kilomètres. Sur 800 kilomètres,

c’est la traversée du Tanezrouft que nous allons

entreprendre sans arrêt.

Une joie profonde nous soulève à l’idée

de connaître enfin la totale solitude.

Roger

FRISON-ROCHE.