Le Saharien

n° 86 de Septembre 1983

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les Ordres Sahariens de Fantaisie

Le Saharien

n° 86 de Septembre 1983

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les Ordres Sahariens de Fantaisie

Nous avons trouvé certains insignes et détails sur les Ordres Sahariens de Fantaisie et nous nous réjouissons d’en faire part pour intéresser les plus jeunes et remuer quelques souvenirs chez les moins jeunes. Nous souhaitons ne pas laisser tomber dans l’oubli ces brevets de joyeux séjours au soleil, exonérés des frais de chancellerie, n’ayant d’autres contraintes que le rire et l’esprit. Décorations en « toc » mais d’un prix inestimable. En présentant l’insigne de l’un de ces Ordres, un éminent dignitaire écrit :

« Cet insigne a été créé par les Artisans joailliers des Garages de l’annexe d’El Oued, mondialement réputés. Il a été porté avec honneur et gloire par le 23e (et avant-dernier) chef d’Annexe, en tant que 234e « Khammès » de l’Ordre Palingénésique de l’Ahal Saxaoul.

C’est un bijou historique, d’une valeur INESTIMABLE. »

Comment mieux décrire ces Ordres, leurs insignes et leurs rites, sinon en ajoutant ce qu’en disait le chef de Bataillon Ropert en 1908 :

... produits du travail de l’imagination d’officiers en quête de distractions, dans ces postes de la première heure des régions presque désertiques, privées de bibliothèques et de toutes les facilités de la vie civilisée...

Bien d’autres encore en ont parlé et plus particulièrement le colonel Doury et Henri Hugon, soulignant l’humour et la fantaisie qui présida à leur naissance, leur vie et parfois leur fin (voir celle de « La Tarentule du Tidikelt »). Laissons-là Tarentule et Saxaoul et revenons au Scorpion d’Or de Biskra dont André Lepert, dans le numéro 85, a commencé à nous entretenir

*

**

Le Saharien n° 85 de Juin 1983

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

LIBRE PROPOS

Les Ordres Sahariens de Fantaisie

J’avais préparé un texte destiné à la parution du numéro 85 du « Saharien », faisant appel aux connaisseurs de ces décorations, et plus particulièrement au : « Scorpion d’Or » de Biskra, dont je suis en possession de l’insigne.

À quelques jours de la mise sous presses, un camarade « Rahlien », m’a téléphoné pour me dire qu’il possédait deux décorations et même un « brevet » du dit « Scorpion ».

Joie commune !

Nous préparons ensemble un texte pour notre « Saharien » numéro 86. Dans l’entretemps, si quelqu’un a quelques autres informations, nous serions ravis de prendre contact et étoffer notre prochain texte.

Merci à vous ! qui téléphonerez ou écrirez à la Rahla.

André LEPERT

*

**SCORPION D’OR DE BISKRA

Nous ne connaissons pas l’histoire de cet Ordre, ni son organisation, ni ses rites et voudrions bien en être informés.

Nous avons seulement trouvé 4 insignes, dont la photo ci-dessous nous fait regretter de ne pas être en couleur, tant le bleu ciel et l’or y sont bien mariés. Il existe donc 2 types d’insignes : l’un rond (diamètre 37 mm) avec une inscription en arabe, signifiant : « À Biskra, en été, méfie-toi de la queue. » Un autre type rectangulaire (40 x 20 mm) présente le même scorpion qui, cette fois, souligne en arabe : « Il commande avec sa queue. » Dans les deux cas, honni soit...

Nous avons également trouvé deux brevets d’époque différente et là encore le graphisme et les couleurs montrent qu’à une certaine dose d’humour on a ajouté une touche gracieuse et artistique.

Le premier que nous a confié J.-F. Boucher est celui de M. Chalumeau. Il porte le n° 224 du Livre d’Or. (Il y a donc un Livre d’Or quelque part !) Il est signé Pierre Abrial, administrateur, chef de commune à Biskra au début des années 50, Grand Maître de l’Ordre. Hélas ! l’ensemble de la citation et la date sont illisibles. L’encre a complètement pâli. J’ai eu une longue conversation ces dernières semaines avec M. Chalumeau qui ne se souvient plus du texte, sinon de son aspect bon enfant au premier abord, et de ses sous-entendus fort piquants au deuxième examen.

Bien sûr... un Scorpion... Fut-il d’or !

Le deuxième brevet est encore vierge. Il a fait suite au premier, dans les années 50. Nous possédons la citation décernée à Georges Hirtz, qui fut Grand Maître de l’Ordre de janvier 53 à début 56. La photo noir et blanc ci-après nous fait regretter de ne pas vous montrer la belle couleur bleu nuit du fond parsemé d’étoiles.

Laissons-là le Scorpion d’Or de Biskra. Nous y reviendrons si les nouvelles que vous allez nous adresser nous y conduisent. Écrivez au Siège. Nous vous rendrons les pièces que vous voudrez bien nous confier pour être photographiées et illustrer les prochaines revues.

Déjà d’autres revues ont parlé des Ordres Sahariens de Fantaisie, en particulier Le Saharien et la revue de l’Association Symboles et Traditions. Nous voulons essayer de faire mieux, car nous avons déjà leur base. Mais il faut faire vite, car les acteurs ou témoins directs deviennent hélas, de plus en plus clairsemés. La plus petite information est importante. Elle peut permettre des recoupements précieux pour ne pas laisser tomber dans l’oubli une tranche de vie au Sahara.

Pierre M. HUGON*

**

ORDRE DU MOUSTIQUE - TUNIS

Est-ce bien un Ordre Saharien de Fantaisie ? En tout cas sa décoration est fort jolie, en couleur vieil or, avec son ruban jaune à pois blancs (diamètre 32 mm).

Nous ne connaissons rien de lui, mais il pique notre curiosité ! Et la vôtre ? Personne, à notre connaissance, n’en a encore parlé. Nous faisons appel à vos souvenirs et à l’amabilité pour recueillir...

Cette décoration nous a été confiée par J.-F. Boucher, dont elle orne la collection

*

**

|

Les Ordres Sahariens de Fantaisie

Il fallait choisir...

Ou bien parler avec plaisir, mais aussi un peu d’émotion, des quelque 40 « Ordres Sahariens de Fantaisie » que nous avons recensés (mais n’en trouvera-t-on pas encore d’autres ?).

Après le « Scorpion d’Or de Biskra » nous pouvions, pour rester fidèle à l’animal, vous parler des quatre autres « Ordres de Scorpion ». Nous avons d’ailleurs été attirés par le « Scorpion Noir de Béni-Abbès », Ordre réservé aux résidents de Béni Abbès, mais pouvant par faveur spéciale être décerné aux « passagers » et aussi, dans la mesure où il en aurait fait la demande avec « modestie » au Président de la République. Nous pouvions aussi décrire la « Tarentule du Tidikelt », ses fastes, sa disparition, et sa résurrection avant sa disparition qui doit, hélas, être définitive.

Tous ces Ordres, avec leur gaîté, leurs sourires et aussi quelque amertume, nous ont fait des signes. Celui qui nous a retenu pour cette édition de notre Revue est :L’AHAL SAXAOUL D’EL OUED

...que les autres Ordres nous pardonnent. Nous reviendrons vers eux bientôt.

Ici aussi nos sources sont : Le Bulletin de Liaison Saharienne, Le Bulletin de l’Association « Symboles et Traditions », avec les textes du Colonel Doury et de Pierre Chalumeau. Nous avons aussi eu en mains les extraits du journal Samedi-Soir de mars 1954

À cette époque, ce journal paraissant en Algérie, annonçait l’ouverture du musée d’El-Oued en ces termes :

« Les touristes qui passeront par El-Oued, la belle oasis située à 180 kilomètres de Biskra (Tiens ! nous ne sommes pas loin du Scorpion d’Or !) auront désormais d’autres sujets d’admiration que les coupoles de sa grande mosquée, ses curieux jardins en forme d’entonnoir et ses 65 000 palmiers.

À l’entrée de la ville se dresse, en effet depuis quelques jours, une grande bâtisse blanche, le musée.

Les gens avides de curiosités trouveront là tout ce qui concerne le Sahara, depuis les animaux, (oiseaux, insectes, reptiles) qui y vivent, jusqu’aux bijoux des femmes qu’on y rencontre, en passant par les aérolites qui y sont tombés, les vestiges antiques qu’on y découvre, les objets qu’on y fabrique.

Une vitrine mérite une mention spéciale. On y trouve les archives du fameux « Attal Saxaoul », ordre de chancellerie aussi bouffon que fantaisiste, créé en 1912 dans des circonstances qui méritent d’être contées. »

Nous pouvons remarquer que le journal Samedi Soir est assez peu respectueux de cet ordre. Mais n’est-ce pas dans la ligne normale des choses, puisque les Ordres Sahariens de Fantaisie(et non fantaisistes) ne voulaient surtout ni se prendre ni être pris au sérieux.

Puis Samedi Soir parle aussi du Musée Franchet-d’Esperey d’Alger en ces termes : « Si vous y allez et demandez au gardien où se trouve la vitrine dans laquelle sont heureusement conservés un certain nombre d’insignes, diplômes et brevets de ces ordres fantaisistes sahariens (encore) il ne vous l’indiquera qu’après avoir haussé les épaules et murmuré : Ah ! oui ! Ceux qui ont reçu le coup de bambou.

Que les Dignitaires encore vivants de ces ordres vénérés le lui pardonnent, car il ne pouvait pas savoir qu’à l’époque héroïque, ceux qui souffraient de l’isolement éprouvèrent le besoin de se défendre désespérément contre l’ennui en créant ces ordres qui étaient autant de liens de sympathie entre eux et pouvaient, plus tard... bien plus tard, leur servir de signe de ralliement. »

Il ne pouvait pas savoir non plus qu’après d’éminents Sahariens, nous en parlerions bien des années plus tard, avec respect, émotion, j’ai failli écrire... avec tendresse et admiration. J’ai devant moi l’insigne (que la reproduction en noir et blanc ci-après trahit quelque peu). Il se trouve dans une enveloppe banale, mais qui vaut bien le plus luxueux coffret, car elle reflète ce laisser-aller de bon aloi propre aux Ordres de Fantaisie. De plus, Pierre Chalumeau, qui fut grand Saharien et Chef de l’Annexe d’El-Oued, et aussi dignitaire du Saxaoul, y a tracé des lignes, déjà citées sur le numéro 86 de notre Revue, mais que nous ne pouvons vous priver de relire :

« Cet insigne a été créé par les Artisans Joailliers des Garages de l’Annexe d’El Oued, mondialement réputés. Il a été porté avec honneur et gloire par le 23e (et avant-dernier) Chef d’Annexe en tant que 234e Khammès de l’Ordre Palingénésique de l’AHALSAXAOUL.

C’est un bijou historique d’une valeur INESTIMABLE. »

Son ruban ressemble curieusement à celui plus connu du « Mérite Agricole », mais avec le Saxaoul, ne sommes-nous pas en pleine agriculture sylvicole ! La décoration est en cuivre finement découpé et au centre du croissant surmonté d’une étoile à 4 branches, se trouve la fameuse fleur du non moins fameux SAXAOUL.

Contons-en l’histoire avec les mots du Colonel Doury, ceux de Pierre Chalumeau et d’autres :

« Peu avant la Première guerre mondiale, en poste au Proche-Orient, le Commandant Cauvet avait remarqué un arbrisseau du désert qui avait besoin de très peu d’eau pour végéter : le Saxaoul.

Devenu Chef d’Annexe à El-Oued, il en fit venir quelques plans, afin « d’égayer quelque peu l’infinie désolation du Grand Erg Oriental ». Il fit même, si on en croit l’histoire, un rapport enthousiaste sur les perspectives de développement du Saxaoul dans la région du Souf.

Avec un peu d’irrespect, beaucoup d’humour et une certaine dose de désœuvre ment, ses adjoints trouvèrent une occasion de rire et créèrent la décoration de fantaisie. Ils avaient, on peut dire sous les yeux, d’illustres précédents.

L’Ordre de l’Ahal Saxaoul était né. (Le journal Samedi-Soir écrit : l’Attal Saxaoul. Est-ce une erreur typographique ou une autre orthographe ? Qui nous le précisera ?).

Pour faire partie de cet Ordre éminent, il fallait faire preuve évidente d’aliénation mentale, en un mot n’être « pas comme le vulgaire ». La preuve la plus évidente de cette folie était de se porter volontaire pour un deuxième séjour au Sahara.

Comme nos Anciens devaient l’aimer, ce Sahara, pour en plaisanter ainsi !

Le Colonel Doury nous conte l’histoire de l’AHAL SAXAOUL. Savourons-la une fois de plus :

« Le 2 janvier 1912 eut lieu à El-Oued une réunion de financiers et de techniciens, dans le but de constituer une société d’exploitation forestière des bois de Saxaoul.

Nous pouvons donner les noms de ces « financiers et techniciens » : le Commandant Bussy, le Capitaine Fournier, le Docteur Cellerier ; trois autres officiers dont un interprète, un autre membre civil.

Pour ceux qui croient bien connaître la nature désertique et récalcitrante de la région et qui seraient tentés de sourire, voici (ce n’est pas inventé, c’est presque textuellement copié sur un document écrit, aussi incontestable que les tables de la loi du Sinaï) :

Au début du siècle, un des chefs de l’annexe d’El-Oued, de retour d’un voyage au Turkestan, eut l’idée d’implanter dans les dunes sahariennes certains arbustes des grandes steppes asiatiques.

Le résultat fut magnifique. Dès 1911, de grandes forêts, impénétrables même à la hache, vinrent jeter une note de verdure et de richesse sur ce pays de désolation et de mort.

Alors, les immigrants affluent, la terre prend une valeur fabuleuse, le pays devient une contrée pour ainsi dire idéale pour le capitaliste en quête de placements sûrs et fructueux.

Il n’y a pas lieu de s’étonner : tout est source de profits dans le merveilleux produit qu’est le saxaoul :

— Les racines sont utilisées pour la fabrication chimique de la margarine spécialisée dite « beurre noir » qui est en voie de détrôner complètement le « beurre noir à la Sépia », produit de fabrication américaine condamné à mourir par épuisement de la matière première, poulpes et sépias.

— Les feuilles donnent en infusion un thé de qualité tellement supérieure que les actions en bourse du saxaoul éclipsent de loin celles de tous les thés concurrents.

— Ce bois, dont la plus grande portion se présente sous forme de « roses de sable » donne des poteaux télégraphiques et des traverses de chemins de fer d’une structure pas banale à deux compagnies concurrentes en pleine activité. La Compagnie Transsaharienne française ; Biskra, Touggourt, Tombouctou, Libreville ; la Compagnie Transafricaine italo-allemande : Tripoli, Cameroun.

Mais cela ne représente rien encore en comparaison des profits provenant de la fabrication des « gueules de bois », industrie devenue florissante dans le monde entier, et à laquelle le bois de saxaoul convient presque seul, à cause de son manque total d’humidité.

Aux dires de son propre fondateur, cette confrérie était à l’origine très fermée.

Les adeptes étaient « Khammès » du saxaoul, jamais rien de plus.

L’autorité était aux mains d’un Conseil d'Administration dénommé « Tobol » dont les membres étaient le chef d’annexe et quelques autres personnalités, dont certaines civiles, désignées par leurs fonctions. Chacune redevenait simple « Khammès » en quittant le « Tobol ». »

Et pour finir, Samedi-Soir écrit :

« Les candidats au titre de « Khammès » devaient offrir un dîner aux membres du Tobol, à l’issue duquel le président discutait le plus sérieusement du monde de tous les titres de l’impétrant, lui faisant passer un examen où la bouffonnerie ne perdait jamais ses droits. Puis les nouveaux « Khammès » recevaient une décoration qui... ressemblait à d’autres.

Les statuts de cet Ordre ont subi, depuis la guerre, certaines modifications, mais il existe toujours. Grâce au musée d’El-Oued, il ne risque plus de disparaître, comme certains autres ordres fantaisistes du Sahara, tels que... »

Et Samedi-Soir en termine par une courte énumération des ordres que nous ne voudrions pas voir disparaître, grâce à votre aide et à vos souvenirs. En effet, que sont devenus les musées d’Alger, d’El-Oued... ? et les vitrines soi-disant impérissables où étaient exposées ces souvenirs des Ordres Sahariens de Fantaisie.

À la suite du premier article, j’ai reçu quelques encouragements à poursuivre, et comme certains venaient de Sahariens de renom, permettez-moi de vous renouveler l’appel à vos notes, souvenirs et histoires. Encore merci.

Et maintenant, quelques mots pour rappeler aux Anciens qui l’ont connu, et préciser aux Jeunes qui pourraient avoir une « curieuse » impression de la véritable existence du « SAXAOUL », ce qu’est en fait cette plante/arbre quelque peu « exotique ».« Le SAXAOUL »

Son nom savant, je vous le livre sans aucun commentaire : « Haloxylon Aphyllun (Minkw) Ilfin = Arthophytum Ammodendron (Bunge) variété Aphyllum (Minkw) »

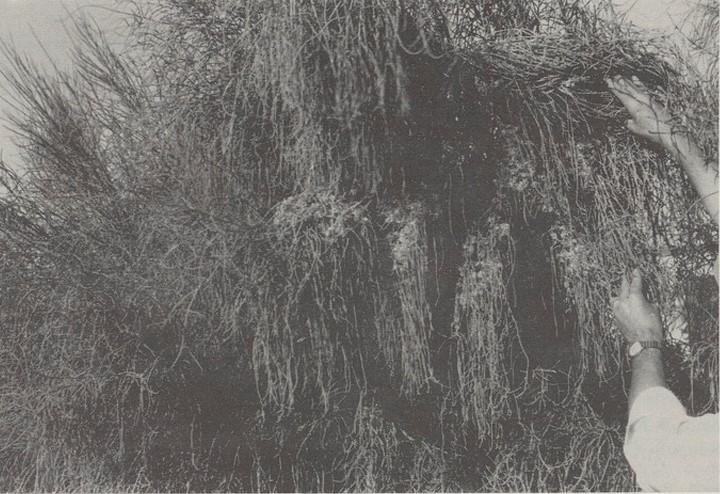

Mais je laisse parler notre camarade P. Simonneau à qui nous devons les photos ci-après et les précieux et savants commentaires sur le Saxaoul du Camp d’aviation d’Adrar :

« Les Saxaoul du camp d’aviation proviennent de semences importées d’U.R.S.S. et distribuées par le Service de l’Infrastructure. Les semis ont eu lieu en Février 1958, M. Fleurence était alors responsable du camp d’aviation. La levée a été mauvaise. Toutefois, quelques plants se sont développés et ont relativement bien résisté à l’attaque des sauterelles pèlerines de l’été, grâce à des fréquents arrosages.

En 1959, les sujets qui dépassaient en hauteur moyenne 1,60 m, ont à nouveau bien résisté à une autre invasion de sauterelles. (25 octobre/15 novembre).

La première floraison a eu lieu en avril 1960 alors que les plans mesuraient 2 m de hauteur, en moyenne.

La faculté germinative des semences récoltées s’est avérée bonne dans les essais réalisés en 1961 et 62, dans le Centre Expérimental où des semis effectués en mars 61, avec des graines provenant de Tachkent, avaient aussi très bien levé.

Il faut noter, qu’à EL OUED, la Chénopodiacée, considérée comme étant le Saxaoul, est en réalité Salsola Richleri (Karel) (Salsola Richleri = Salsola Paletzkiana). Les fruits de cette plante ressemblent à ceux du Saxaoul mais leurs ailes sont plus grandes et soudées. Les rameaux non articulés sont pourvus de longues feuilles cylindriques et d’autre part la taille de l’arbre est moins grande. »

Puissent ces quelques précisions vous satisfaire, mais surtout ne pas démystifier le fameux :

« Ordre du SAXAOUL d’EL-OUED »

Pierre M. HUGON

La floraison du saxaoul

Le saxaoul (Haloxglon aphyllum) semis de février 1959 à l’aérodrome.

*

**

Le Saharien n° 88 de Mars 1984

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de FrancePOUR PRÉSERVER DE L’OUBLI...

...AVANT QUE LA MÉMOIRE NE MEURELes Ordres Sahariens de Fantaisie

Dans notre numéro 87, j’envisageais d’abandonner « L’AHAL SAXAOUL », très illustre décoration de fantaisie de l’Annexe d’El Oued, quand un courrier à son sujet est venu heurter mon huis.

Il ne s’agissait pas d’un « Bouchât de service », mais plus prosaïquement du préposé des P. & T.

Cet employé m’apportait un message que nous ne pouvons pas avoir l’égoïsme de vous cacher plus avant et ne pas vous faire profiter de l’historiette qui y est contée :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Préfailles le 22 janvier

Mon cher Camarade,

Je reçois le Saharien de ce mois…

Vos scrupules vous honorent sans doute, mais me tuent ! Adieu ! Je me meurs par votre faute...

Je me meurs d’avoir vu ressurgir, après tant d’années, le lapsus sacrilège de « Samedi-Soir », l’ATTAL SAXAOUL !!!!!!!!

Il n’y a jamais eu d’ATTAL SAXAOUL, sauf dans la tête malade d’un typographe sourd, aveugle et aliéné. Pas plus d’ATTAL que de SATTARA !

Ô mânes vénérées des 22 Grands Maîtres qui me précédèrent et du 24e qui me succéda, ô ombres sourcilleuses des 233 autres khammès qui furent l’AHAL SAXAOUL, ô sable vénéré de la 3e dune, en partant de la droite, où siégeait le TOBOL à chaque intronisation, me pardonnerez-vous jamais de ne pas avoir détruit sur-le-champ l’infâme chiffon de papier support de cette coquille monstrueuse ?!...

Je revenais à peine de l’évanouissement où m’avait plongé cette « résurgence » qu’un deuxième choc venait me donner le coup de grâce ! Ainsi donc le « Saxaoul » ne serait pas le « Saxaoul » !!!

Le sol tremble sous mes pieds. Est-il possible que la main qui, la première, a osé écrire cela, ne se soit pas desséchée sur le champ ?!?!?!

Le Saxaoul ne serait pas le Saxaoul ? Mais alors qu’est-ce qui reste sacré ? À quoi se raccrocher ? N’y a plus qu’à disparaître !... C’est ce que je ferai... dès que j’aurai un instant !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour vous punir et me venger, voici une historiette qui devrait vous intéresser et que je tiens pour authentique, vu la qualité de celui qui me l’a racontée (je suis à peu près sûr que c’est le Bachagha ZOUBEÏDI LAMINE de KOUININE-EL OUED).

La scène se passe à El Oued (ou à Touggourt, je ne sais plus très bien) dans les années 1920.

Le « roi-chevalier », Albert 1er de Belgique, accompagné de la reine Elisabeth, était venu « incognito » découvrir le Sahara. Il avait beaucoup insisté pour être reçu partout sans aucun protocole et souhaitait que l’on ne voie en lui qu’un officier supérieur de l’Armée Belge.

Aussi, dans les popotes, les officiers le recevaient-ils avec une simplicité déférente.

Voilà que, dans une popote (EL OUED ? TOUGGOURT ?) les officiers décident de lui conférer, à l’issue du banquet mi-cérémonie mi-bon-enfant, l’ordre fantaisiste local (le SAXAOUL si c’est EL-OUED ; le KHANFOUSS si c’est TOUGGOURT, je crois bien, bien, que c’est Touggourt).

Cette promotion est faite avec un sérieux qui induit en erreur le roi, lui-même assez grave de tempérament. Il se lève donc et remercie les officiers avec beaucoup de chaleur et d’émotion.

Surprise et embarras chez ceux-ci qui entrevoient tout un avenir de complications avec leurs supérieurs hiérarchiques.

Fort heureusement, la Reine Elisabeth, fine mouche, avait deviné la vérité ; elle sut, en quelques phrases, « affranchir » discrètement le roi et rassurer les plaisantins sur les suites de l’affaire. D’où un « ouf » à la muette dont mon narrateur était encore l’écho, 30 ans après. Si l’on pouvait retrouver et faire parler l’un des témoins de l’incident, j’accueillerais son récit avec le plus grand intérêt.Cordialement à vous.

P.S.- Au fait ! Peut-être la connaissiez-vous déjà vous-même.

Pierre CHALUMEAU

« La Caraque »

rue Sainte-Marie PRÉFAILLES

44770 LA PLAINE-SUR-MER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUI, Monsieur Pierre Chalumeau, tant qu’il reste un seul homme pour parler avec tant de chaleur et d’humour des Ordres Sahariens de Fantaisie, ils ne tomberont jamais dans l’oubli.

NON, Monsieur Pierre Chalumeau, le Saxaoul d’El Oued n’est pas l’Haloxylon aphyllum, mais bien Salsola richleri, comme le précise la Faculté (des sciences).

D’ailleurs, nous devons amende honorable à cette dernière pour avoir joué allègrement avec les majuscules et minuscules des noms savants cités dans les articles sur le cyprès et le saxaoul.

MERCI, Monsieur Pierre Chalumeau, de votre lettre et pardon de l’avoir publiée sans avoir demandé votre autorisation, je n’ai pas voulu risquer d’en priver nos Camarades.Pierre M. HUGON

NOTES :

• « Bouchât » = Méhariste porteur du courrier.

• Pour vous faire profiter pleinement de cette lettre, nous avons gardé son graphisme.

*

**

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Le Saharien n° 184– 1er trimestre - Mars 2008

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de FranceDécorations de fantaisie du Sahara

(complément au hors-série)

Le Saharien

La découverte, grâce à la famille Monod, d’une nouvelle décoration de fantaisie du Sahara, nous incite à faire le point sur la question, ayant reçu entre-temps d’intéressants renseignements sur ces sympathiques manifestations de bonne humeur dans les postes désertiques en mal de distractions.

Rendons hommage en premier à la Petite Rahla, dont la famille Monod a fait don à notre association.

Le diplôme de l’ordre de la Petite Rahla :

une modeste feuille 21x27, prélevée au secrétariat du lieutenant Midoux, responsable

de la zone de Chinguetti-La Belle ! , mais à laquelle on a pris un certain soin à donner

un éclat de circonstance; au centre du cachet de cire rouge, une petite croix.

La Petite Rahla de Mauritanie

Jusqu’à présent, on ne connaissait de la Mauritanie que l’ordre du Cafard de Mauritanie, dont on avait appris l’existence par le truchement d’un diplôme daté de 1926.

Nous avons maintenant, au complet, sa petite sœur de Chinguetti, née vers 1950 : l’ordre de la Petite Rahla. Outre son diplôme, que nous avions déjà reproduit, nous sommes en mesure maintenant de présenter son attribut officiel, qui figure ci-contre, et dont nous allons donner une brève description (la décoration est ici pratiquement à l’échelle).

Le ruban

Sensiblement aussi long que le ruban d’une décoration officielle (7 cm), il est en revanche bien moins large (variant entre 2,7 et 3 cm). Sa couleur noire et sa texture nous induit fortement à penser qu’on a utilisé, en la circonstance, un morceau de cravate de la Coloniale : en effet, depuis le combat de Bazeilles en 1870, cette arme porte en signe de deuil une cravate noire.

Le récipiendaire a été fait officier de cet ordre illustre (eh oui !), mais, faute de pouvoir réaliser une rosette traditionnelle (cette rosace bien ronde et régulière qui fait tout le charme d’un beau ruban d’un tel rang !), nos sahariens de Chinguetti y ont incrusté en son milieu une excroissance arrondie... qui sans doute veut évoquer une crotte de chameau. Hélas, nos officiers désœuvrés étaient de piètres couturiers si l’on en juge par le tracé aléatoire de la couture...La Petite Rahla

On retrouve ici, en Mauritanie, le mot rahla, terme arabe pour désigner la selle de monte d’un chameau, mais la selle en question n’a rien à voir avec la légère targuiya bien connue des Touaregs. « La selle maure est moins élégante mais plus robuste et confortable. C’est une selle de grands nomades, conçue pour les longues transhumances pastorales. Dans son large siège, creux et évasé comme une coupe, le méhariste voyage à l’aise pendant des jours et des nuits » (O. du Puigaudeau).

Celle qui pend au ruban, fabriquée par un forgeron local, restitue fidèlement la selle des nomades. Fabriquée dans un alliage où l’argent entre certainement pour une faible part (pièce d’argent européenne, sans doute l’ancienne pièce de 5 F), elle mesure 2 cm dans sa plus grande largeur (haut des flancs du siège), 2,5 cm dans la plus grande hauteur.

Elle est suspendue astucieusement par une mince ficelle de couleur rouge, suffisamment lâche pour la contempler sous tous ses angles, puisque cette selle est en trois dimensions( 1,5 cm de profondeur).

La Petite Rahla (grossissement d’environ 2 fois)

Le Scorpion noir de Béni-Abbès

Un de nos membres, Georges Mallet (adhérent n° 2870), nous a fait parvenir de bons documents sur le diplôme et la décoration qu’il a reçus lorsqu’il était maréchal des logis à la compagnie méhariste de la Saoura en 1955. Comme on peut le remarquer, il fut « décoré » en 1955, l’ordre ayant pourtant été créé à Béni-Abbès en 1927. Une belle longévité :

Ayant reçu le grade de caïd, deux tibias entrecroisés auraient dû normalement figurer sur le ruban. (Se reporter pp.72-73 dans le hors-série)

Ajoutons enfin qu’il y avait à l’origine deux sièges de l’ordre, l’un à Béni Abbès, l’autre (une succursale) à Paris, la Taverne Alsacienne, au 4 rue de Flandre... tout dignitaire de passage à Paris étant prié d’aller y consommer des boissons glacées en songeant aux camarades qui en étaient privés.

(d’après le Képi Blanc)

Cravate de Fort Polignac/ Cravate d’Illezi

Ancien des Ajjers, Raymond Gaveau (adhérent n° 117, l’un de nos doyens), nous apporte les précisions suivantes. « La compagnie saharienne des Ajjers avait appelé sa cravate Cravate d’Illezi (du nom de l’oued qui entourait le fort et du petit village qui y était né). Son dernier Maître fut le capitaine Imbard, homme fin et très cultivé. Cette compagnie fut dissoute à l’automne 1945. Elle fut remplacée par la Compagnie saharienne du Tassili, dont le siège fut fixé à Ghat (au Fezzan, que nous occupions alors). Son commandement fut confié au commandant Florimond, qui venait du Hoggar. Florimond reprit à la Compagnie du Tassili l’ordre des Ajjers, en maintint l’existence et en devint ainsi le « Grand Maître ». Le rite de cet ordre ? Je citerai mon exemple et m’en excuse d’avance. Au printemps 1945, Florimond m’attribua cette Cravate d’Illezi. Il y eut à Ghat un méchoui festif, au début duquel le commandant donna lecture de ma citation :

En se faisant appeler Gafouli, a réussi à convaincre les Ajjers qu’il leur avait été envoyé pour mettre fin à leur famine endémique.

Explications :

- ils prononcent Gaveau = Gafou,

- le gafouli est une graminée sauvage du Tassili qui pousse... après la pluie, et dont les Ajjers sont très friands,

- et comme, à l’époque, je distribuais beaucoup de vivres, l’amzar Brahim ag Abakada - qui aimait plaisanter - avait pris l’habitude de m’appeler « Fessian Gafouli ». Fessian, parce que, pour les Ajjers, il n’y avait pas de grades, c’était trop compliqué : on était officier (fessian) ou on ne l’était pas !

Et, à son tour, Florimond s’en était amusé, et ce fut la raison de ma nomination dans l’ordre de la Cravate d’Illezi, dont l’insigne se trouvait aussi à Djanet... »

Quelques illustrations en couleur d’ordres précédemment décrits

(communication du colonel Brignone)

Le Royal Khranfouss

Médaille en argent émaillé sans marque de fabricant. L’ordre du Royal Khranfouss de l’Oued-Rhir et des Saharas fut fondé à Touggourt en 1898 par le lieutenant Gauchet, du 27e bataillon de chasseurs à pied, détaché à cette époque comme adjoint du Bureau arabe.

La Tarentule du Tidikelt

Le ruban d’origine (à bandes bleues et jaunes) a été remplacé ici par celui de la Médaille militaire !

Le Saxaoul d’El Oued

Le Méhari noir de Timimoun

Le Scarabée vert de Tabelbala

Le Scorpion d’or de Biskra

Une nouvelle décoration inconnue : Le Miad El Kheiri, de la collection du général Ferry, l’un de nos anciens membres. Fab. Drago, rue Béranger.

En marge des décorations de fantaisies…

La Cravate de Djanet, supportant à son extrémité l’insigne de l’unité méhariste de la zone ; celui-ci variait évidemment selon l’époque. Celui qui figurait en page 84 de notre hors-série était le dernier de la série, étant alors, comme indiqué, celui de la Cie méhariste du Tidikelt-Hoggar. Ce détail donne l’occasion à notre chroniqueur de l’actualité saharienne, Michel Vallet, de nous donner la chronologie de la création des insignes des compagnies sahariennes ayant porté le nom « Hoggar », seul ou associé à celui de « Tidikelt ». Cela permettra de corriger les erreurs commises par J.F. Boucher dans son livre Les insignes de l’armée française- les Sahariens.

Compagnie saharienne du Hoggar

En 1927, la Cie saharienne du Tidikelt, fondée en 1902 par Laperrine est dissoute et son Groupe de police du Hoggar qui était basé Fort-Motylinski à (Tarhaouaout) devient Cie saharienne du Hoggar. Elle déménagera en 1929 à Tamanrasset lors de la création de l’annexe du Hoggar, et s’installera au Fort-Laperrine.

L’insigne représente une tête de Touareg, profil droit, en émail bleu foncé, avec le haut de sa lance, sur un fond de montagne en métal doré, s’inscrivant, en débordant légèrement, dans une Croix du Sud évidée, émaillée bleu ciel.

Devant le danger italien en 1938, la compagnie est transférée à Djanet pour se rapprocher de la Libye, en même temps qu’est créée, pour la même raison, une Cie saharienne du Tinghert, à Fort-Flatters, qui, après l’Armistice de 1940 - les Italiens sont dans le camp des vainqueurs - est déplacée à In-Salah et prend le nom de Cie saharienne du Tidikelt, deuxième du nom.

La « Compagnie saharienne du Hoggar » participe en janvier 1943 à la prise de la garnison italienne de Ghât, puis est dissoute dans le cadre de la réorganisation des unités sahariennes en octobre 1943. Ses effectifs servent à constituer la nouvelle « Cie saharienne du Tassili », à Ghât.

Compagnie saharienne du Tidikelt-Hoggar

En décembre 1943, la Cie saharienne du Tidikelt d’In Salah devient Cie saharienne du Tidikelt-Hoggar.

Son insigne prend alors la forme d’un disque de métal, sur lequel est gravé un méhariste de l’ancienne compagnie du Tinghert, avant qu’elle devienne Cie saharienne du Tidikelt, et l’inscrit dans la Croix du Sud évidée de l’ancienne Cie saharienne du Hoggar(voir ci-contre).

Compagnie saharienne portée du Hoggar

En 1947, lors de la motorisation partielle ou totale de certaines unités, la Cie saharienne du Tidikelt-Hoggar devient Cie saharienne portée du Hoggar, basée à Tamanrasset. En 1946, ses pelotons portés sur voiture sont détachés à Ouargla, où ils participeront en 1950 à la formation de la nouvelle Cie saharienne portée des Oasis. Mais la Portion centrale est restée à Tamanrasset. Elle conserve le même insigne.

Compagnie méhariste du Tidikelt-Hoggar

En 1949, les compagnies sahariennes non entièrement motorisées prennent le nom de méharistes pour les distinguer. La Portion centrale de la Cie saharienne portée du Hoggar, renforcée du Groupe saharien d’annexe du Hoggar, devient Cie méhariste du Tidikelt-Hoggar.

Elle reprend alors l’insigne de la Cie saharienne du Hoggar, mais la tête de Touareg est présentée profil gauche, pour la différencier.

En 1961, les insignes fabriqués par Drago n’ont plus la tête du Touareg aussi nette, sans doute à cause d’une usure du moule. Michel Vallet proposa alors un nouveau modèle représentant un méhariste touareg armé de sa lance, altier, avec un bouclier qui équilibre l’élan d’un pic montagneux, les pieds avant de la monture s’appuyant sur une barrette métallique portant la mention « Hoggar », car le Tidikelt n’est plus de son ressort (c’est celui de la Cie méhariste du Tinghert, fondée en 1955 à Fort Flatters et transférée à In Salah en 1958). Son aire d’action va jusqu’au Mali et au Niger, (voir l’insigne page suivante, en haut à gauche).

Compagnie saharienne portée du Tidikelt-Hoggar

Avec la fin de la souveraineté française en Algérie, les unités sahariennes avec personnel algérien sont dissoutes en 1962. La Cie méhariste du Tidikelt-Hoggar le sera le 10 octobre. Mais les accords d’Évian laissent à la disposition de la France pendant trois ans le Centre d’expérimentation nucléaire d’In Ecker/In Amguel, au Hoggar, et le commandement n’aura, pour sa protection rapprochée, que des unités n’ayant que du personnel français.

Parmi celles-ci, figure la Cie saharienne portée du Tidikelt-Hoggar, formée des personnels français de la Cie méhariste du Tidikelt-Hoggar, du Groupe saharien mixte des Ajjer et du Groupe saharien mixte de Metlili, dont la mission de mise sur pied a été confiée à Michel Vallet avant son départ.

Il a alors choisi de faire un nouvel insigne figurant une tête de Touareg voilé d’indigo en relief, représentant le Hoggar, aire d’activité, reposant sur une croix occidentale, en raison du personnel uniquement européen (mais proche du dessin de certaines Croix du sud allongées), en fer brut et martelé rappelant l’époque de la chevalerie.

La compagnie portait toujours ce nom quand elle a été inspectée par le général commandant supérieur au Sahara, et le 1er novembre 1962, elle figurait encore ainsi sur son ordre de mutation. Par la suite, elle prendra le nom de « 15e Cie saharienne portée ».*

* *M. Paul Keller, ancien méhariste des Troupes coloniales, apporte les précisions suivantes.

- Cafard de Médénine : le mode de fixation rapporté était tout personnel ;

- Chouette de Bou Denib : il semblerait que seuls les insignes délivrés aux officiers aient été nominatifs, ce qui en fait la rareté.

- Tarentule du Tidikelt : il a existé sans doute plusieurs variantes du brevet ; celui du médecin militaire Robert Hérisson (qui rencontra au Hoggar le père de Foucauld), de format 49 x 65cm et délivré le 17 mars 1911, est dessiné par un artiste (dont le nom est difficile à lire), et daté de 1903, ce qui pourrait en faire l’un des tout premiers modèles.

- Dacus de Sfax : un diplôme du Dacus Sfaxien, Chevalerie Antique, au format 42 x 51 cm, daté du « 26 des Kalendes de décembre MCMXXXV », délivré au capitaine François Raynaud, fait « vielle branche supérieure ».*

* *Un autre de nos adhérents, Claude Bourgeois, a reconnu l’un des insignes réputés non identifiés, figurant dans le cahier central en page II (en bas et à droite) du numéro spécial du Saharien.

Ce serait tout simplement une partie d’un porte-clef publicitaire de l’Anis Cristal ; le dessin original est de Charles Brouty dont on trouve une reproduction, depuis plusieurs années, en quatrième de couverture de L’Algérianiste.

À vrai dire, rien de plus normal pour nos sahariens qui, par définition, détestent boire l’eau naturelle !

-----=====oooooOOOOOooooo=====-----

LA RAHLA (Amicale des Sahariens)

Le Saharien n° 200– 1er trimestre - Mars 2012

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de FranceInsigne réglementaire saharien

& insigne de fantaisie

(encore du nouveau)

Le SaharienNos amis Ch. Janier et les membres de l’association Symboles & Traditions seront surpris, étonnés et surtout heureux d’apprendre l’existence d’un nouvel insigne totalement inconnu des collectionneurs : celui de la 82e section de chemin de fer saharienne, que nous a transmis Alain Guimard.

À l'avers : « l'hospitalité d'Alzi...à »

Au nrevers : « rouler doucement, pas trop vite ! »

L’unité militaire en question est trop restreinte pour en connaître l’historique. Nous savons simplement que deux seules lignes de chemin de fer pénétraient loin dans le sud : à l’ouest jusqu’à Colomb-Béchar depuis avril 1906, et par la suite un peu plus loin ; à l’est jusqu’à Touggourt depuis juin 1914. Or, pendant la guerre d’Algérie, en vue de prévenir les sabotages des voies ferroviaires, l’arme du Train était naturellement désignée pour se charger de cette mission délicate : des unités de « tringlots » étaient affectées sur chaque convoi dont, en particulier, la locomotive de tête poussait devant elle une plate-forme basse chargée de rails faisant sauter par son poids une éventuelle mine. Les trains roulaient donc assez lentement pour surveiller la voie, d’où l’humour au second degré de l’inscription du revers en arabe dialectal (du reste, par ironie, le train de la ligne de Colomb-Béchar avait été surnommé la Rafale). En ce qui concerne l’avers, notre ami Bachir Mekanet, malgré ses connaissances n’a pas été en mesure de reconstituer le sens des lettres déformées ; une seule probabilité : les dunes invitent à situer cette unité sur la ligne ferroviaire de Touggourt.

Réalisé forcément en très peu d’exemplaires, et donnant lieu par conséquent à une fabrication dite « locale », la finition est pourtant trop soignée pour avoir été traitée par un simple forgeron traditionnel. On peut raisonnablement pensé à un bijoutier expert d’une grande cité urbaine du nord (Oran, Alger, Constantine ? selon l’implantation de la section). Toute information sur cette unité sera donc la bienvenue...*

**

Une autre nouvelle surprise : une décoration de fantaisie (voir notre hors-série de mars 2006) trouvée récemment par Alain Jambert. La croix du sud qui sert de support au Cafard du B.M. est la Bartchakea des Touaregs du Niger. Or, par chance, A. Jambert sait que le dignitaire de cette « haute distinction » saharienne était Don-Jean Colombani qui a été Haut-commissaire représentant la France au Niger, de 1958 à 1960, puis le 1er ambassadeur de 1960 à 1962.

Mais, par malchance, cette forme de croix est précisément l’une des deux seules qui n’ont pas de signification précise de région d’origine ! Nous ne savons donc pas dans quel secteur géographique étaient implantés les joyeux trublions qui ont prodigué leur bonne humeur... ou leur cafard !

Ce qui est très étonnant aussi, c’est que l’étude Binoche et Giquello a mis en vente, l’an passé, un insigne quasi identique dans le fond, mais pas dans la forme. La facture est en effet plus fine, et surtout le cafard est en relief nécessitant un travail plus délicat. Notons qu’il n’a que 4 pattes et qu’il a été décrété comme étant un scarabée (traînant pourtant une queue de cafard !). Sans doute, ce cafard est-il plus ancien que celui de notre ambassadeur. Une seule certitude : ces deux insignes concernent la décennies 1950-60.