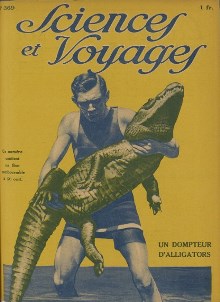

Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 369 du 23 septembre

1926

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 369 du 23 septembre

1926

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

M. Rossion, qui fut parmi les vainqueurs de Tabora au cours de la guerre, vient de remporter en Afrique une nouvelle victoire,

heureusement pacifique, mais qui n’en a pas moins exigé de sa part, un magnifique effort d’audace et d'énergie

Et la vaillante petite voiture se lança à l’assaut de la muraille croulante, muraille de 80 mètres de hauteur en cette région, à la fois absorbante comme la vase d’une tourbière ou glissante comme une paroi glacée. Les roues s'enfonçaient ici, patinaient plus loin, s’affolaient tantôt comme l’hélice d’un navire hors de l’eau, tantôt peinaient comme si une banquise les eût enserrées. Et, une fois la pente au vent franchie, après quels efforts, il fallait redescendre le versant opposé presqu’à pic. Plusieurs fois, l’auto faillit culbuter, se retourner dans un saut de vertige. Et, quand même, elle allait toujours !

C’est à ce moment qu’un secours eût été bien accueilli... Et, vers le début de l’après- midi, comme une réalisation de ce souhait, des méharistes apparurent, conduits par un officier.

Mais, hélas, celui-ci, ne jouait, ne pouvait jouer, en la circonstance, que le rôle d’une sorte de garde champêtre : c’était en effet un officier italien qui venait constater que nos voyageurs s’étaient fourvoyés en Tripolitaine, et les prier, fort courtoisement d’ailleurs, de repasser la frontière, qui était quelque part dans le sable, par là-bas !

Du moins eut-il l’obligeance d’indiquer aux égarés le droit chemin, le plus pratique étant de gagner la montagne, qui, comme les promontoires d’une baie, enserre en cet endroit avancement de la dune. Plus loin, vers un endroit nommé Mezezem, se trouve un point eau. De là on n’est plus guère en ligne droite, qu’à une quarantaine de kilomètres de Ghadamès, situé d’ailleurs lui-même, comme chacun sait, en territoire italien, mais où une faveur spéciale permettait d’aborder, sans soulever, comme ici d’incidents diplomatiques.

Un point d’eau serait en effet spécialement bien accueilli car il n’y en a plus une goutte à bord. On part donc aussitôt à sa recherche. Mais, par suite de diverses circonstances, on n’y peut atteindre avant la nuit. Se risquer dans l’obscurité en ces parages serait un réel danger... Tant pis ! On ne boira que demain !

Le fort de Polignac dans le Sud-Algérien

Mais la soif est impérieuse et, d’avoir été excitée par la promesse de pouvoir s’assouvir, elle n’en est que plus ardente. Que faire pour l’apaiser ?

De l’eau ? Mais, au fait, n’y en a-t-il pas... dans le radiateur ? Elle est bouillante. Elle contient, en suspension, de la rouille et, qui plus est, des gouttelettes d’huile... Qu’importe ! On n’est pas ici pour se montrer difficile. Avec un peu de rhum dans cette abominable mixture, on va pouvoir apprêter un excellent grog !

Et c’est ce qu’on fait. Et on se régale, tant est relatif ce qu’on appelle dans nos pays civilisés le confort... La preuve que c’est relatif, c’est qu’après les douceurs de cette boisson, on songe à celles du repos. Elles sont aussi rapidement et aussi simplement constituées. De Précourt prend pour lui le coussin du siège, s’y étend, si l’on peut dire... Et son ami Rossion s’allonge voluptueusement plié en quatre, dans le coffre du véhicule ! Il existe sans doute des lits plus confortables. Mais on ne les trouve pas comme on veut dans le désert.

Et voici le jour. Et l’on se remet en marche, avec tout l’entrain qu’on peut avoir après un si bienfaisant sommeil.

Du sable, toujours, où l’on s’enlise encore. Mais on finit par s’habituer à tout. On atteint le puits, où l’on peut boire cette fois à sa vraie soif. On repart. On arrive à Bir Pistor, dernier poste de l’extrême Sud tunisien.

Au-delà, c’est sur le territoire militaire algérien que l’auto pénètre. Et cela fournit, en arrivant à Messouda, l’occasion d’un incident comique.

Il faut dire d’abord qu’à cette époque une grande rumeur court le monde, si grande que l’écho en est parvenu jusqu’en ces solitudes. Vous vous rappelez l’avoir entendue. Il s’agissait du fameux raid, vous savez bien, du raid qu’une caravane d’automobiles, tout spécialement équipées pour la circonstance, se préparait à accomplir. On en avait beaucoup parlé. On s’apprêtait à en parler beaucoup plus encore. D’importantes forces, civiles et militaires, avaient été mobilisées un peu partout pour lui permettre de s’accomplir. Et un officier, un officier supérieur avec beaucoup de galons, faisait partie de l’expédition.

Alors, vous comprenez bien que les « subalternes » des postes de Sud étaient depuis longtemps alertés et se tenaient sur leurs gardes, comme on se tient sur ses gardes à la caserne, quand l’inspection du général est prévue...

Or, voici qu’un certain matin du 25 octobre, l’officier commandant le poste de Messouda entend, dans le silence des sables, ronfler au loin un moteur...

Plus de doute ! C’est la Grande Mission ! Ce ne peut-être qu’elle ! Vite ! la tenue n° 1 les épaulettes, le sabre ! Et tous les hommes équipés comme pour prendre la garde au palais de l'Élysée ! À vos rangs ! Garde à vous !

Elle arrive, la mission, bien petite, bien modeste, et réduite à son plus simple effectif. Vous pouvez juger de la surprise de part et d’autre... Mais aussi de la franche gaieté qui règne quand, de part et d’autre, on s’aperçoit de l’erreur !

N’importe ! À quelque chose malheur est bon. Car si tant d’honneurs ne font qu’effaroucher la modestie des arrivants, ils sont beaucoup plus sensibles au somptueux déjeuner qu’un miracle comme sait seul en réaliser le troupier français a fait surgir par enchantement hors de terre. Il n’était pas fait pour eux, mais vous pensez bien qu’on ne va pas le laisser perdre. Et l’appétit avec lequel nos voyageurs l’honorent est égal à celui qu’eût déployé en la même circonstance toute la fameuse mission.

Mais les meilleures choses ont une fin. Il faut s’arracher à ces lieux de délices et repartir.

Ghadamès est maintenant toute proche.

L’auto y stoppe à seize heures, sans autre incident de route.

Si les soldats français ont fait partout bon accueil, il en est de même chez nos amis italiens, avec cet avantage que Ghadamès est une vraie ville, qui offre tout le confort que de plus difficiles pourraient souhaiter.

C’est une pittoresque oasis entourée de jardins ombragés, enfermée dans un vaste mur de briques que flanquent des tours à demi ruinées, car elles n’ont plus aujourd’hui à jouer le rôle qu’elles assumèrent jadis, quand elle était la sentinelle avancée de la Libye, sur la grande route des caravanes.

Aujourd’hui, ses maisons blanches aux toits plats abritent une population de 3 000 à 4 000 âmes. D’imposantes ruines attestent, en ses environs immédiates, son antique splendeur. Placée sur le chemin du Soudan à la côte, elle s’enrichit longtemps en effet du passage du trafic. Et, aujourd’hui encore incapable de se soutenir par ses seules ressources territoriales, c’est encore le commerce extérieur qui l’aide à prospérer.

Pour nos voyageurs, ces considérations étaient, pour le moment, secondaires. Deux faits bien plus importants à leurs yeux les primaient: D’abord, ils avaient atteint leur but. Ensuite, ils allaient coucher dans des lits.

C'étaient là pour eux deux grands bonheurs !

Maintenant, il ne s’agissait plus que de revenir.

Nous n'insisterons pas sur les difficultés et les péripéties de ce retour, à peu près les mêmes qu’à l’aller. Disons simplement qu’il finit par s’effectuer tout de même, avec une remarquable rapidité. Et nous n’avons pas non plus à décrire, car il se devine, l’accueil que fit le colonel Toulat à ces « volontaires du suicide » qu’il avait défiés !

La chaleur de ses félicitations avait d’ailleurs plus d’une raison d’être.

D’abord, ces hardis touristes avaient fait preuve d’une endurance, d’une audace, d’une habileté remarquables. Puis leur exploit n’était pas seulement qu’un tour de force. Il permettait de conclure que Ghadamès pouvait n’être pratiquement qu’à trente-six heures de Tunis, distance dans le temps qu’on n’avait jusqu’alors jamais mesurée. Il montrait aussi qu’en défalquant les arrêts dans les postes, etc., la randonnée n’avait duré que seize heures effectives, à une vitesse moyenne de 30 kilomètres, au taux de 15 litres d’essence aux 100 kilomètres. C’étaient là des chiffres éloquents qu’il y avait lieu de considérer autrement que comme le résultat d’un beau geste sportif. Mais nos deux héros voyaient dans tout cela bien autre chose. C’est que leur aventure leur permettait maintenant tous les espoirs. Ils n’oubliaient pas la promesse qu’on leur avait faite : la « promenade » de Ghadamès leur ouvrait le chemin du Sahara tout entier... Ils y pensaient plus que jamais et, déjà, songeaient à s’y préparer !

Photo du haut, à gauche : La carrosserie de la voiture est équipée pour la circonstance,

mais aucune modification spéciale n'a été apportée au moteur, au châssis, ni aux roues.

Photo du haut, à droite : Le campement près de Timelouline où, pendant 23 jours, MM. Rossion et de Précourt ont séjourné, avec leur guide targui.

Photos du bas : Notre voyageur a prouvé que son audace allait jusqu'à la témérité... Et cela ne l’empêche pas de faire la grimace

à l’idée d’accomplir, en dehors du programme qu’il s’était tracé, une course de 650 kilomètres, à dos de méhari !

EN ROUTE POUR LA GRANDE RANDONNÉE

Cette carte vous permettra de suivre dans tous ses détails la brillante randonnée de notre automobiliste

et vous montrera qu’il a traversé, seul, des régions hier encore interdites aux EuropéensMalgré l’exploit, qu’on peut, sans exagération, qualifier d’héroïque, que venaient d’accomplir nos voyageurs, il leur fallut plus d’héroïsme encore pour obtenir l’autorisation qu’ils avaient demandée.

Nous ne reviendrons pas sur le récit de leurs démarches, ni sur celui des refus, des vexations qu’ils subirent. Ils avaient, de nouveau, affaire à l’Administration, et c’est assez dire. Il n’est pas besoin d’aller au fond du désert pour savoir ce que cela signifie.

En fait, après avoir atteint Ghadamès, et avoir amplement prouvé qu’ils pouvaient se tirer d’affaire sans rien demander à personne, ils n’avaient plus le droit, maintenant, de dépasser Foum Tatahouine, leur point de départ pour cette dernière expédition.

Pourquoi cette défense ? Mystère et règlements ! Toujours est-il que l’officier commandant ce poste avait reçu l’ordre écrit de les empêcher d’avancer plus loin. C’est bien contre son gré que le brave soldat le transmettait à ceux qu’il avait si chaudement accueillis. Mais le respect de la discipline l’obligeait à s’incliner.

Ajoutons que, dans le même temps, l’officier soi-disant suédois, que nos voyageurs avaient rencontré, continuait en toute tranquillité sa tournée d’inspection, non seulement avec l’autorisation, mais avec l’aide morale et matérielle des autorités.

Cependant, pour qui veut réussir, il n’est pas d’obstacles, et, quand les forces de la nature sont impuissantes à arrêter les téméraires, il est bien difficile aux simples humains, même doués de tout le mauvais vouloir possible, de faire mieux qu’elle. Nos compagnons insistèrent, bataillèrent, tempêtèrent, jusqu’à ce qu’ils obtinssent satisfaction... Et, après plusieurs mois d’obstination forcenée, ils finirent par gagner leur cause. C’est-à-dire qu’on ne leur permettait rien du tout, mais on les envoyait à tous les diables, à leurs risques et périls. Comme ils n’avaient, depuis le début, jamais demandé autre chose, ils ne se le firent pas répéter deux fois et, aussitôt leur équipement terminé, se mirent en chemin.

Le chargement comprenait, cette fois : 560 litres d’essence, plus une cinquantaine de litres dans le réservoir, 60 litres d’huile, 180 kilogrammes de pièces d’outillage, deux madriers de 3 mètres, pelles, pioches, haches, cordages, vivres pour un mois, sans compter les bagages personnels, les armes, les munitions, etc.

Au total, la voiture pesait 2 600 kilogrammes, ce qui était évidemment excessif. Mais les voyageurs étaient obligés de tout emporter avec eux, car ils n’avaient pu établir aucun dépôt en cours de route.

Nous passerons également sous silence toute la première partie du voyage, sur la piste déjà parcourue lors du raid sur Ghadamès. Les péripéties furent à peu près les mêmes que la première fois, avec l’aggravation du poids de la voiture, mais avec l’avantage d’une expérience déjà acquise.

Bref, tout alla à peu près jusqu’au voisinage de Bir Pistor, dernier poste du territoire tunisien, où l’automobile égarée, fut ramenée à son but par un feu allumé à propos par une sentinelle, tandis que tombait une pluie glaciale... Réception cordiale, agapes, etc.

Et, maintenant, en route vers l’inconnu !

Les puits sont aussi rares que la verdure dans ces pays désolés.

Heureux encore, quand on en découvre un, qu’il y ait de l’eau dedans ou qu’elle ne soit pas complètement corrompue !

(Puits de Timelouline, à 147 kilomètres de Messouda)

PREMIÈRE ENTREVUE AVEC LES TOUAREG.Le 9 décembre 1924, MM. Rossion et de Précourt quittent, sous la pluie glacée, le poste que commande le lieutenant Lowden et se dirigent sur Messouda, en territoire algérien.

C’est de ce point qu’il vont pénétrer dans le cœur du désert.

Le capitaine Duprez et son escorte de méharistes s’en viennent à la rencontre des voyageurs, à proximité du fort Polignac.

Un guide leur est indispensable. Après avoir pris, à ce propos, l’avis du commandant du bordj, ils entrent en relation avec un chef targui, le cheik Hamed. On invite celui-ci au thé traditionnel. Il arrive bientôt, escorté de trois dignitaires. Et la conversation s’engage.

Depuis qu’on a pénétré dans leur domaine et qu’on a fait leur connaissance, bien des légendes se sont établies sur le compte des Touareg.

Les uns en ont fait de purs bandits. D’autres, au contraire, n’ont été frappés que de leurs vertus, d’ailleurs réelles, et les ont présentés comme des héros, sortes de chevaliers du désert, sans peur ni reproche, d’une noblesse qui n’a d’égale que leur fierté.

Comme toujours en pareil cas, il y a à prendre et à laisser dans ces diverses appréciations, dont il importe de dégager ce qui semble être la vérité.

Le nom « touareg » (au singulier targui) est d’origine arabe. Ces tribus s’appellent elles-mêmes Imouchars. Ce sont des Berbères à peu près purs, à peau claire, aux cheveux noirs et lisses, de haute taille et bien proportionnés.

Hommes et femmes ont souvent une réelle beauté, avec leur visage régulier, leur front large, leurs lèvres minces, leurs grands yeux, le plus souvent noirs, quelquefois bleus. La noblesse de leur démarche est proverbiale. Mais elle ne leur est pas particulière. On pourrait faire aux Arabes le même compliment.

La vie des Touareg est essentiellement nomade. Généralement très pauvres, par dédain de tout travail, — avec la charrue, entre dans la maison la honte, dit un de leur proverbes, — ils vivent et surtout ils vivaient principalement de pillage et du labeur de leurs esclaves, qu’ils enlevaient, en même temps que tout le butin possible, aux caravanes qu’ils attaquaient.

Leur costume et leurs mœurs sont en raison de ce mode d’existence. Les hommes portent une sorte de caleçon descendant jusqu’à la cheville et une longue veste à manches courtes, serrée à la taille par une ceinture. Leur signe distinctif est le litham, voile noir ou bleu sombre dont ils se cachent le visage jusqu’aux yeux, et qu’ils considéreraient comme une honte d’écarter, même quand ils sont seuls. L’origine de cette partie du vêtement est évidemment le besoin de se protéger le nez et la bouche contre le sable soulevé sans cesse par le vent.

Ils sont toujours formidablement armés. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux possèdent des fusils, mais tous ont conservé la longue lance, l’épée à garde en forme de croix, et le poignard qui se porte fixé à l’avant-bras. Ils ont en outre de grands boucliers quadrangulaires, ornés de dessins géométriques.

Leur monture favorite est le dromadaire de course, ou méhari, qu’ils sont parvenus à dresser et à conduire avec une habileté vraiment surprenante. Juchés sur une haute selle placée en avant de la bosse de ces animaux, ils les dirigent, par une simple pression du pied posé sur la base du cou de la bête, qui obéit docilement à toutes ses sollicitations et permet ainsi au cavalier de garder toujours ses deux mains libres dans le combat.

Au point de vue des mœurs, le Targui offre des caractères qui lui sont bien particuliers.

Nous avons vu qu’il dédaignait tout travail. Malgré cette conception de l’existence, le rôle de la femme n’est pas abaissé ici, comme chez la plupart des musulmans, à la religion desquels appartiennent les Touareg. Elle est au contraire considérée et l’égale de l'homme en presque toutes les circonstances. Aussi, la culture de son esprit est-elle élevée. Elles sait généralement lire et écrire, et a, en matière de sciences, des notions assez étendues. Elle prend part aux délibérations de la tribu, et certaines d’entre elles ont laissé un renom de poétesses justement mérité.

Considéré de la sorte, le Targui, merveilleusement sobre — souvent par la force des choses — fier et courageux, semble donc digne du renom héroïque qu’on lui a attribué. Malheureusement, il a les défauts de ses qualités, et son esprit d’indépendance, sa haine de l’envahisseur quel qu’il soit, l’on souvent obligé, ne pouvant toujours employer contre l’ennemi sa force, à user de la ruse et de la trahison.

La plupart des tribus se sont aujourd’hui soumises à nous en toute loyauté. Mais il semble probable que c’est parce qu’elles nous ont reconnus les plus forts. Cependant, au fond couve toujours une vieille haine contre le dominateur, le maître qu’on subit, plutôt qu’on ne l’accepte et contre lequel on prendrait facilement sa revanche, si l’on en trouvait l’occasion.

Aussi, est-il bon de se tenir sur ses gardes envers le Targui. Et, pour en revenir à notre récit de voyage, même lorsqu’on est sûr que celui à qui on s’adresse ne peut ni ne veut vous faire de mal, il est assez sage de ne pas se reposer sans contrôle sur son honnêteté.

« Je ne puis mieux comparer, dit M. Rossion, dans son carnet de route, la façon de faire des Touareg qu’à celle des bons vieux... paysans de chez nous, supputant par avance le bénéfice possible à retirer d’une transaction, et essayant par tous les moyens de convaincre leur interlocuteur du grand service qu’ils lui rendent, malgré tout. »

Cela est fort exact, à condition d’exagérer encore de beaucoup la finauderie du transacteur. Il ne s’agit pas seulement de traiter une avantageuse affaire, il importe surtout de « rouler » de son mieux l’étranger. Aussi le recrutement d’un guide, dans ces conditions, nécessite-t-il, sans se départir d’une patience et d’une politesse qui sont de rigueur avec ces personnages hautains et fiers, d’interminables palabres qui ne se terminent que par d’importantes concessions.

Enfin, l’affaire est réglée à la satisfaction, plus ou moins réciproque, des parties, et le guide promis est désigné.

Ce sera le propre neveu du cheik, à qui il faudra, entre autres clauses, fournir une monture pour revenir à son point de départ.

Ceci réglé, les voyageurs s’apprêtent à quitter Messouda.

Mais une cérémonie les retient, cérémonie émouvante à laquelle les « civils » ne sont pas convoqués tous les jours. Il s’agit du départ du lieutenant commandant le poste qui, après deux ans de séjour dans ce désert, rejoint les pays civilisés.

Deux ans... Représentez-vous la situation d’un homme qui demeure deux ans dans un « village » dont la superficie tout entière est égale à celle d’un de nos appartements parisiens, et qui ne possède, dans ses environs, ni un arbre, ni un brin d’herbe, ni une goutte d’eau. Vous comprendrez après cela l’émotion de celui qui s’en va et de ceux qui restent, et avec quelle ferveur peuvent s’échanger les adieux, en de telles conditions. Mais, comme nous l’avons dit, ce n’est pas avec un sentiment de délivrance que s’éloignent ces prisonniers de l’immensité. Et nous pourrions citer le nom de bien des jeunes hommes dont les yeux se sont mouillés de larmes en contemplant, pour le suprême adieu, et tandis que le trot du méhari s’allonge dans la poussière du soir, l’horizon de sables où se sont passées les heures les plus intenses et les plus fécondes de leur vie.

Le 11 décembre, au début de l’après-midi, l’automobile quitte à son tour Messouda, et s’en va, elle, vers le sud, en longeant le grand Erg.

Terrain varié, tantôt de pierres, tantôt de sable, mais généralement bon. Par exemple, aucune piste. Les caravanes ne passent pas par ici et, s’il est des traces, elles se sont effacées. Il faut s’en tirer comme on peut, d’autant plus qu’à l’approche du soir, un léger brouillard, provoqué par l’évaporation des récentes pluies, commence à s’étendre sur le désert.

Ce brouillard a un autre inconvénient : il va rendre la nuit très froide, et les voyageurs n’ont rien pour s’abriter.

Alors, ils creusent un trou dans le sable, et s’y étendent...

À première vue, ce procédé ne peut sembler qu’un pis-aller. Comment, dira-t-on, espérer trouver un abri contre le froid humide dans un terrain sur lequel un orage, — c’est-à-dire des trombes d’eau comme il en tombe en régions, — s’est abattu la veille ?

Demeurer à peu près seul dans un poste perdu au fond du désert, pendant un an, sinon deux, tel est le sort de nos officiers sahariens,

en général, et, en particulier, du lieutenant Beauval, commandant du fort Polignac, ici représenté.

Le poste de Polignac, avec son fortin militaire, sentinelle avancée de notre occupation, au seuil du pays des Touareg.

Par l’ensemble de ces photographies, vous pouvez vous rendre compte des aspects variés que présente la « route » à travers l’immense Sahara et des difficultés qu’il faut vaincre pour le franchir. Aussi, souvent, est-on obligé d’installer en plein air un véritable atelier de mécanicien. Quant aux points de repère qui signalent la route, ce sont, çà et là, et trop rarement, quelques silhouettes caractéristiques de dunes ou de montagnes, telles par exemple que ce curieux « Gour » d’Inderdjen, figuré au bas de la page

C’est qu’il s’agit là de sable, ce sable qui fait la sécheresse légendaire du Sahara. L’eau, quand elle ruisselle, se répand en abondance, il est vrai. Mais elle est immédiatement absorbée, et aucune trace n’en subsiste, après un temps très court.

Ajoutons que c’est grâce à cette eau et à ce sable que la vie est tout de même possible aux nomades du désert. Absorbée ainsi par le sol, elle ne s’y enfonce pas indéfiniment, mais, en certains endroits, malheureusement trop rares, rencontre une couche imperméable, où elle stagne, formant ainsi ces précieux puits, disséminés çà et là dans l’étendue, et qui ont déterminé les routes des caravanes. Nous allons bientôt voir le secours inestimable qu’ils apportent aux voyageurs.

à suivre

n° 373 du 21 octobre 1926 - En route pour la grande randonnée — Première entrevue avec les Touaregs