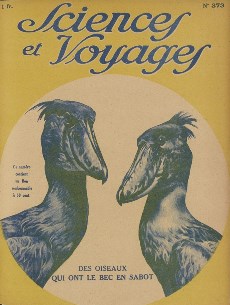

Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 373 du 21 octobre 1926

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 373 du 21 octobre 1926

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

En attendant, voici donc nos compagnons installés dans leur couchette primitive. Certes, ils y sont un peu moins mal que s’ils étaient restés à la surface... De là à conclure qu’ils y sont extrêmement bien serait évidemment exagéré.

En effet, ils ne se réchauffent guère et leur sommeil en est d’autant compromis. Aussi, bien avant le lever du soleil, à cette heure plus froide que toutes les autres que connaissent bien tous ceux qui ont campé, n’importe où, à la belle étoile, sont-ils debout, essayant par tous les moyens possibles de se réchauffer et n’y parvenant guère. Enfin, ils finissent par découvrir quelques matières plus ou moins combustibles, font un feu, s’installent un instant autour et, quand le soleil reparaît ramenant brusquement le jour comme il le fait sous ces latitudes, ils se remettent en chemin.

Bientôt, ils ont quitté le sable. N’en concluez pas que la voiture est de beaucoup soulagée pour cela, car elle pénètre à présent dans une zone où elle va peiner et tirer autant qu’il est possible de le faire : la hammada.

Qu’est-ce donc ?

Auprès de celle-ci, la dune de l’erg est un terrain fertile ! C’est que sur son sable, en effet, quelques maigres plantes arrivent encore à assurer leur chétive existence. Les tamaris, les graminées sèches du genre drinn trouvent là une humidité suffisante pour ne pas dépérir. Dans la hammada, plus rien. C’est le désert de pierres, dans toute son horreur.

En fait, il y a dans le Sahara, des hammadas de deux sortes. L’une, vers l’Ouest algérien, est formée par un vaste plateau calcaire, de couleurs claires, tandis que celle du pays des Touareg est constituée par des grès dont la teinte noire augmente encore l’impression désolée. Dans ces espaces, qui sont immenses, absolument rien ne pousse, et l’on ne trouve pas d’eau. Nulle part on ne se trouve autant perdu, autant abandonné du monde... Et cependant le voyageur égaré dans ces étendues arrive à y découvrir de merveilleux spectacles. Ce sont les couchers de soleil qui teintent ces pierres de tons extraordinaires lorsque ses derniers rayons les affleurent, les enveloppe de pourpres, d’ors ruisselants, de violets liquides, qui transforment en décors de féérie cette terre de misère et la baignent d’éblouissements.

Outre son rôle de véhicule, la vaillante voiture doit se prêter à tous les usages. Tantôt magasin de vivres, tantôt maison d’habitation, tantôt atelier de secours avec matériel complet, renforcé de « Système D », elle répond à tous les besoins... Et lorsqu’enfin elle se remet en route, réparée et ses hôtes restaurés, elle doit s’attendre à parcourir les chemins les plus divers et même les régions où il n’y a plus de chemin du tout !

Mais l’automobile, elle, n’est pas sensible, à cette fête des choses; d’ailleurs, elle roule en ce moment sous l’implacable lumière crue, et ses ressorts, ses fusées, ne trouvent en tout cela que sujets de plaintes et de gémissements !

Elle va quand même, vaillamment, et même se hâte, car il faut sortir de la plaine pierreuse pour gagner un promontoire où se trouve un point d’eau, le puits, ou plutôt les trois puits de Timélouline, seul et unique endroit où l’on trouvera le précieux liquide, d’ici Fort Polignac.

Ces puits offrent la particularité d’être plus élevés que l’espace environnant et d’affleurer à une faible profondeur. Ce sont en somme des citernes naturelles, recueillant l’eau des orages et la conservant, tant bien que mal.

Ils ne sont d’ailleurs pas à l’abri de toutes souillures, loin de là, car, dans le puits n° 2, nos voyageurs ne trouvent rien de plus appétissant que... le cadavre d’un chacal ! Heureusement que les voisins semblent moins contaminés, malgré le voisinage assez inquiétant de tombes touareg, élevées sur leurs bords. Mais, dans de telles expéditions, il ne faut pas se montrer difficile, et il faut toujours s’attendre au pire. C’est le plus sûr moyen de n’avoir pas de déceptions.

Les automobilistes et leur guide font donc d’amples ablutions et se chargent intérieurement de toute l’eau qu’ils peuvent absorber. Qui sait quand ils en retrouveront, maintenant ?EN PANNE DANS LE DÉSERT !

Cette restauration achevée et le plein d’eau fait aussi dans les « soutes » de la voiture, celle-ci reprend vaillamment sa marche, sur la piste chamelière qui continue toujours à se diriger vers le sud-sud-ouest.

Il semble que maintenant tout va aller tout seul. On est arrivé sur une zone de sable uni, les roues n’enfoncent pas trop... Si cela pouvait durer toujours !

Malheureusement, cela ne dure pas toujours, ni même longtemps. Dans un passage un peu difficile, un désastreux craquement se fait soudain entendre. L’auto fait une embardée, s’immobilise... Ce doit être quelque chose de sérieux qui est arrivé...

C’est plus que sérieux. C’est irréparable :

L’arbre essieu arrière droit vient de casser net !

Situation aussi désagréable qu’on peut se l’imaginer, en de telles circonstances. L’outillage du bord ne permet pas de réparer. Et, si les points d’eau sont rares dans le désert, les garages et les ateliers de réparations le sont encore bien plus.

Cependant on ne peut demeurer là et encore moins abandonner la voiture. D’ailleurs, même en ce dernier cas, que pourrait-on faire ? Il ne peut être question de s’en retourner à pied dans cette immensité.

Alors ? Il n’y a qu’à patienter et à attendre. Des méharistes sahariens doivent, paraît-il partir un de ces jours de Messouda, pour gagner Fort-Flatters. Il n’y a pas d’autre route pour eux que celle-ci. Peut-être leur venue pourra-t-elle être de quelque aide. En tout cas, ils possèdent des montures rapides qu’on pourra, à l’occasion, utiliser.

Il n’est pas superflu de recopier ici cette note du carnet de route :

« Heureusement le moral est bon. »

Elle en dit plus qu’elle n’est longue !

Cependant, il faut s’occuper en attendant. Les deux voyageurs décident d’aller faire quelques petites reconnaissances dans les environs. Le guide, qui a pris maintenant son rôle au sérieux, depuis que les conditions sont réglées, prodigue les meilleurs conseils : ne pas trop s’éloigner, demeurer sur ses gardes, et surtout conserver en toute occasion sa carabine à portée de soi : le pays n’est pas plus sûr que cela. Les Touareg s’y promènent et le conseiller, qui a les meilleures raisons de connaître leur façon d’agir, est d’avis, en principe, qu’il vaut mieux se méfier d’eux.

Une opinion aussi désintéressée mérite qu’on l’écoute. Nos chercheurs d’aventures en tiendront compte. Ils partent donc en s’y conformant point pour point.

Pourtant, rien de désagréable ne leur arrive autre que le flot de pensées amères dont, malgré tout leur « cran » ils se sentent envahis. Mais ils se consolent en constatant que leur compagnon est décidément un fidèle allié. Car, le soir, quand ils reviennent au campement, ils voient qu’il s’est installé dans une espèce d’observatoire qu’il s’est entre temps construit, et que là, muet, immobile, comme tous ceux de sa race, il veille.

Et la nuit descend. On allume le projecteur de la voiture et on le dirige dans la direction d’où pourraient venir les secours éventuels. Et on passe ainsi les heures de sommeil sans incidents.

L’incident ne se produit que le lendemain, à l’heure du repas.

Le guide est un compagnon dévoué, c’est désormais entendu. Mais c’est avant tout un pieux musulman, bien que les Touareg soient en général moins fanatiques que leurs coreligionnaires d’autres races. Quoi qu’il en soit, les « roumis » viennent, sans le savoir, de commettre un épouvantable sacrilège et ont failli l’exposer lui-même à le commettre... Ils ne s’en rendent compte qu’au moment où ils offrent au camarade l’usage d’une de leurs marmites. Bien que l’ustensile soit d’une parfaite commodité, le Targui refuse énergiquement de s’en servir et s’indigne.

Qu’y a-t-il donc ?

Rien que ceci : dans cette marmite, les voyageurs ont déposé hier le contenu d’une de leurs boîtes de conserves. Et ces conserves, horreur étaient du jambon, c’est-à-dire du porc, c’est à dire l’animal impur par excellence, dont un seul fragment effleurant les lèvres d’un croyant l’expose aux pires malédictions !

Les deux images du haut sont un résumé frappant de l’histoire du Sahara : à gauche, ce petit groupe d’hommes, perdus dans l’immensité du désert hostile, où ils demeureront pendant de longs mois à peu près isolés du reste du monde, représente l'avant-garde de notre civilisation, tandis qu’à droite ces trois chefs touareg évoquent les vieilles races nomades, en voie de disparition. Même, ces farouches guerriers d’hier font d’importantes concessions au progrès de demain : n’ont-ils pas, en effet, découvert leur visage ? Ce geste, il y a seulement une vingtaine d’années, les eût couverts d’une honte ineffaçable !

La photo ci-dessus montre les méharistes, impatiemment attendus, qui arrivent avec leur chargement à la rencontre des voyageurs.Il ne s’agit pas de plaisanter. On a vu le même fait suffire à provoquer d’atroces tueries. N’est-ce pas une cause semblable, jadis, qui a allumé aux Indes l’effroyable révolte des cipayes ? Rien d’autre, et dans des conditions bien plus subtiles encore. À cette époque, on se rappelle, les cartouches des fusils de guerre devaient se déchirer avec les dents. Or les balles de ces cartouches étaient enduites de suif. Par conséquent, c’est dans de la graisse de porc qu’on mordait en faisant la manœuvre du tir... Il n’en fallut pas plus pour déchaîner la furie des étrangleurs Thugs et faire périr des milliers d’innocents !

Les choses, heureusement, n’en arriveront pas là cette fois, parce que les explications ont pu se faire à temps. Les Européens s’excusent. L’Africain se calme. Et, une marmite orthodoxe lui ayant été remise, il peut souper à son tour tranquillement.

L’harmonie ainsi rétablie, la conversation s’engage, cordiale, entre les mangeurs de choses impures et celui qu’ils ont scandalisé. Et les premiers ne tardent pas à s’apercevoir que, malgré ses opinions en matière de charcuterie, leur interlocuteur n’a rien d’un sauvage ni d’un barbare, comme trop d’Européens encore se figurent que sont les indigènes non seulement d’Afrique, mais de bien d’autres de nos colonies.

C’est qu’entre leur culture et la nôtre, il n’y a pas, ainsi que beaucoup le supposent, différence de degré, mais simplement de nature. On peut ignorer tout de la mécanique, et croire qu’une automobile marche parce qu’un djinn, un esprit, l’anime, sans être pour cela moins intelligent que celui qui explique ce mouvement par l’effet de la compression dans les cylindres. Car, d’une part, on sait, à son tour, d’autres choses que ce dernier ignore complètement ou sur lesquelles il a des superstitions au moins égales. Et, d’autre part, si l’on va au fond des choses, l’explication du djinn vaut l’autre, car, si nous constatons les mouvements et les réactions d’un organisme, nous en ignorons totalement le pourquoi et la cause première et nous ne faisons que masquer notre ignorance sous des mots, tandis que l’Oriental l’enveloppe sous des images. Le résultat est pareil !

Quoi qu’il en soit en matière de métaphysique, comme aussi bien d’astronomie et de cosmographie, notre Targui rendrait des points à bien des blancs, même d’une instruction supérieure. Et longuement, dans la paix infinie de la nuit tropicale, les voyageurs discutent guide, en contemplant le ciel, et apprennent de lui comment il se dirige à travers l’immensité grâce à ces constellations qui, voilà dix ou vingt mille ans, conduisaient déjà, dans les mêmes parages, les pasteurs nomades ou les hordes errantes dont il est lui-même le descendant !

Mais l’heure du sommeil est venue. Et, près de l’automobile inerte, dont « l’esprit » s’est envolé, les hôtes de la solitude s’étendent pour dormir à même le sable, pareils maintenant en tous points à ces primitifs des vieux âges disparus, qu’ils évoquaient tout à l’heure dans leur conversation.

C’est une consolation de penser que ceux-ci avaient déjà leurs soucis, concernant les difficultés de leur expédition, quand quelque anicroche les arrêtait dans leur marche. Sans doute ne s’agissait-il pas d’un essieu à réparer. Mais la patte brisée d’un dromadaire procurait les mêmes embarras, et ils n’avaient, comme aujourd’hui, qu’à attendre, en prenant leur mal en patience, avec cette différence que, mieux habitués à ces sortes d’embarras, ils les supportaient sans doute avec plus de résignation ! Nos voyageurs, en effet, ne tiennent plus en place. Et M. Rossion parle déjà de faire seul, à pied, les 150 kilomètres qui le séparent de Messouda, si, le lendemain, aucun secours ne s’est présenté !

Deux vues de l’oasis de Touggourt. — La plupart de ces grands palmiers sont des dattiers, qui font la principale richesse de ces régions

et y prospèrent avec facilité, à condition qu’ils aient, comme disent les Arabes : « les pieds dans l’eau et la tête dans le feu ! »

Cette énergique résolution prise, on laisse s’écouler les heures de la journée interminable. Rien n’est venu. C’est décidé. La périlleuse aventure sera tentée demain.

Mais ce n’est pas que dans les romans d’aventures que le dénouement sauveur apparaît au moment où tout semble désespéré. Tandis que le voyageur s’apprête, en effet, voici que, dans les profondeurs de l’horizon, deux ombres mobiles se signalent...

Ce sont deux méharistes qui arrivent, au pas balancé de leurs hautes montures. Sans doute, ils n’apportent pas de pièce de rechange, ni de matériel de réparation. Mais on va pouvoir s’arranger avec eux tout de même et tirer parti de leur intervention.

Voici en effet ce qui est décidé après qu’ils se sont arrêtés près du groupe des abandonnés et qu’on a pris conseil :

L’un d’eux restera avec l’un des automobilistes et le guide. Son méhari devenant disponible, c’est M. Rossion qui l’enfourchera et s’en retournera en arrière, en compagnie de l’autre messager. Il refera la route en sens inverse, jusqu’à la dernière station du chemin de fer tunisien. De là, il s’embarquera pour Tunis, y fera les achats nécessaires, reviendra...

C’est l’affaire de vingt jours, tout simplement, aller et retour, et à condition que tout aille bien. Et l’épreuve demandera autant d’endurance de celui qui partira que de celui qui restera là, tout seul, à attendre.

Les voyageurs ne s’attardent pas à cette considération. Ils ont décidé de continuer leur voyage, et en voici le seul moyen. Il n’y a pas à discuter.

Si plein d’ardeur qu’il soit, le messager volontaire n’est pas sans quelque appréhension bien légitime : c’est qu’il n’est jamais, jamais de sa vie, monté sur le dos d’un dromadaire de course. Et si l’exploit est réalisable autour de la grande pelouse du Jardin d'Acclimatation, les conditions sont tout autres à travers 650 kilomètres de sable et de rochers.

Mais, encore une fois, il n’y a pas à choisir, et il est trop tard pour prendre des leçons d'équitation chamelière. Aussi, le 15 décembre, à trois heures de l’après-midi, l’apprenti méhariste est-il en selle, juché à une hauteur qui lui semble vertigineuse, mais fermement accroché au pommeau, et solide au poste malgré tout...

De brefs adieux. On n’a pas le temps de s’attendrir. Une pression du talon sur le cou de la monture. La sensation qu’on est sur une barque secouée d’un lent roulis qu’un tangage rythmique complique... Et en avant vers le Nord !

Ceci, à raconter, ne semble rien. Mais pour peu que votre imagination travaille sur ce sujet, vous pouvez vous figurer les impressions du courrier novice, lorsque après plusieurs heures de course, toute la peau de ses cuisses s’en est allée en menus fragments comme s’il avait chevauché une meule et que ses membres ne sont plus, du ventre au genou, qu’une plaie sanglante. Son compagnon a beau le féliciter sur sa bonne tenue, il n’en est pas moins écorché vif et ne trouve qu’une consolation tout à fait insuffisante à la pensée que ce qu’il a fait jusqu’à présent n’est rien encore et qu’il va falloir continuer ainsi, pendant de longs jours !

Lorsqu’elle trouve l’eau, la végétation devient d’une luxuriance merveilleuse.

Et l’élan de toutes les plantes vers le soleil est tel qu’elles en masquent totalement les rayons sur le sol

Des jours, et des nuits. Car, après un frugal repas dans le lit d’un oued, au milieu de l'obscurité profonde, on reprend la marche ! La fièvre conséquence du feu des blessures, s’en mêle maintenant et nécessite l’absorption d’une forte dose de quinine. Puis les souffrances du froid viennent s’ajouter aux autres. À tel point qu’il faut mettre pied à terre pour se réchauffer en marchant, et cheminer lentement, butant et trébuchant à chaque pas, sur le sol inégal.

La lune, quelque temps, a éclairé la route. Mais, à l'approche de l'aube, elle se voile d’un brouillard opaque et glacé. Et l’on va, on va toujours, jusqu’au lever du soleil.

À six heures et demie, halte, enfin ! Les deux compagnons sont à moitié gelés. La maigre provision de bois qu’ils transportent, mouillée par l’humidité nocturne, n’arrive pas à s’enflammer. Il leur faut une heure et demie d’efforts pour réussir à faire du thé. Du moins, pendant ce temps on se repose. Mais on n’est pas venu là pour cela. Il faut se hâter de repartir. Sans avoir pris aucun sommeil et tandis que la fièvre redouble, on se remet en selle. Et on repart !

Une quinzaine de kilomètres encore de trot allongé, tandis que la « meule » fonctionne de plus belle. Mais la résistance humaine a des limites. M. Rossion avoue qu’il n’en peut plus, qu’il lui faut se reposer. Et il se repose en effet, en marchant à pied, pendant quarante-cinq kilomètres.

Nous pensons ne faire preuve d’aucune exagération en constatant qu’un pareil effort, dans de telles conditions, peut être qualifié de surhumain.

Enfin, voici Messouda, on le messager arrive, titubant comme un homme ivre, sous l’effet de la fièvre. Le lieutenant Le Derff, commandant le poste, s’empresse, fait à l’arrivant l’accueil que l’on imagine. Mais ce dernier, exalté par le feu intérieur qui le brûle, ne voyant, comme un visionnaire, que le but à atteindre, ne prétend rien moins, dans la sorte de délire qui s’est emparé de lui, que de repartir, aussitôt les premiers soins reçus. Le lieutenant s’effare, essaie de discuter. Ses efforts vont être vains, lorsqu’une force plus puissante que toute son éloquence intervient : au moment où son hôte s’obstine et va se remettre en selle, il tombe tout à coup, assommé par l’épuisement comme par le choc d’une massue. Et il dort vingt heures, pareil à un mort !

Faut-il retracer maintenant, heure par heure, les étapes de ce véritable calvaire ? Les mots sont impuissants à évoquer de pareilles épreuves, et ce sont toujours les mêmes qu’il faudrait resservir : fièvre, souffrance, épuisement, fièvre encore, douleurs sans nom... Et aussi volonté, volonté tendue, invincible, plus forte que la chair sanglante et les nerfs brisés, volonté victorieuse qui, comme celle de Turenne menant contre son gré sa carcasse au combat entraîne le corps qui se révolte et le conduit droit au but !

Cent vingt kilomètres pour atteindre Messouda. Cent vingt encore, jusqu’à Mechiguig... Là, impossible de descendre de selle. Les membres sont comme paralysés. Il faut que les soldats descendent le cavalier comme on descendrait de son bât une charge. Il ne peut prononcer un mot. On se perd en conjectures sur ce qui a pu lui arriver...

Un aspect caractéristique de la « route », à travers la hammada

Ce qui n’empêche que, le lendemain, il repart, 80 kilomètres en douze heures, jusqu’à Bir Zar, autant jusqu'à Kescira, puis 100 kilomètres encore, en cinq heures, à dos de méhari puis encore 40 à pied, jusqu’à Foum Tatahouine...

Le but, la fin de la folle aventure, le havre de grâce !

Ici, il y a un hôtel, et, dans l’hôtel, de vrais lits...

Le voyageur entre à l’hôtel, s’écroule sur un lit, s’endort...

Le surlendemain, jour de Noël, M. Rossion était à Tunis, après neuf jours seulement de voyage, ce qui constitue un incontestable record.

Beaucoup, à sa place, auraient pris un repos mieux que bien gagné. Mais il considère qu’il n’en a pas le droit, bien que le médecin qui cautérise ses plaies le lui ordonne presque... Aussi, trois jours plus tard, le retrouvons-nous, muni de toutes ses pièces de réparation — et aussi de près de 40 de fièvre ! — sur la piste de Djaneen, à dos d’un nouveau méhari !

Au poste, où il n’a pas même la force de s’alimenter en arrivant, on veut le retenir de force. Mais où les effets de la souffrance physique ont échoué, la persuasive sympathie des hommes n’obtient pas de meilleur résultat... Ce qui fait que, le lendemain, le messager fantastique, n’ayant un mot de pitié et de plainte que pour sa monture qui est « bien fatiguée », s’enfonce de nouveau vers le Sud, justifiant à lui-même son héroïque obstination par ces mots, jetés sur son carnet de route : « ... Je pense aussi à de Précourt, seul, là-bas à des centaines de kilomètres, et cela me redonne de l’élan, car il faut que j’arrive vite ; ses vivres diminuent, son isolement est effrayant... »

Un grand soulagement dans son épreuve lui vient de l’accueil qu’il reçoit dans tous les postes traversés. Les ordres qu’a donnés à ce sujet le colonel Toulat, que le voyageur a rencontré, plein d’admiration et d’enthousiasme, à Tunis, n’ajoutent à cet accueil qu’un nouveau témoignage de sympathie, car il eût été le même sans eux. Il n’y trouve pas moins un puissant réconfort.

Et la course du retour se fait dans les mêmes péripéties que celle de l’aller, avec un peu plus de fatigue accumulée, avec un peu moins de souffrance peut-être, car le cavalier finit par s’habituer à sa monture, et ses plaies se cicatrisent...

Si bien que, dans la nuit du 4 au 5 janvier, il arrive à proximité du but.

Voilà, tout là-bas, un feu qui brille, dans la nuit silencieuse... Le messager s’approche... Alors, un cri d’appel de la sentinelle s’élève... Comme il n’y a pas répondu tout de suite, le vigilant guide disperse aussitôt les flammes du foyer, arme sa carabine...

Allons ! Le petit campement est bien gardé, et le Targui est fidèle ! Tout va bien !

Un instant après, les amis se retrouvent...

Et, dans la joie de la rencontre, de la réussite, des nouvelles apportées de part et d’autre, les souffrances de ces longs jours de lutte et d’attente sont bien vite oubliées !LE VOYAGE CONTINUE

L’automobile est réparée et peut repartir.

Cependant, il faudra subir encore un jour de repos forcé, car on attend un convoi de vivres qui ne doit arriver que le lendemain. Ceux qu’on possède, en effet, commencent à s’épuiser, même avec le dernier apport, et l’on ne pourrait aller bien loin avec ce qu’il en reste. Et il ne faut pas s’exposer à un nouvel arrêt, irrémédiable cette fois.

Le chargement parvient à la date fixée. On possède maintenant des provisions pour une longue étape et l’on a un matériel plus complet en cas de réparations.

C’est ainsi que le 7 janvier, vers 9 heures du matin, par un froid de 0°, on se remet en chemin.

Le but de l’étape est le gour d’Inderdjen, vers lequel mène une piste fort mauvaise, incessamment coupée de lits d’oueds très ravinés, ensablés, à pentes raides, où la voiture peinera beaucoup et sera souvent en mauvaise posture.

Les descentes, sont quelquefois si brusques que, allumage coupé et roues bloquées, le véhicule les franchit malgré lui et glisse jusqu’au fond sans qu’on puisse le retenir. L’essentiel est qu’il ne culbute pas et se retrouve sain et sauf au fond du ravin. Puis il faut regrimper la berge abrupte, et les efforts subis, pour être d’un autre genre, n’en sont pas moins périlleux !

Hors de cette zone, la situation ne devient pas meilleure. Les roues pénètrent alors dans ce qu’on appelle pittoresquement le « reg pourri », sorte de terrain mou et friable qui s’écroule et s’enfonce sous la moindre pesée et où on s’enlise jusqu’aux jantes et même au-dessus, ce qui fait tirer avec rage le moteur qui n’en peut plus. Mais malgré tout, on va tout de même, et on arrive au gour en six heures de marche, décompte fait des arrêts, pour reprendre haleine et se tirer des casse-cou, ayant couvert dans cette étape une distance de 117 kilomètres.

La nuit, la température du brûlant Sahara atteint 1° sous zéro ! Il ne fait guère plus chaud quand on reprend, le lendemain matin, la marche. Et, pour consolation, on pénètre dans une région absolument désolée, sans un point d’eau, sans la moindre trace de végétation, dans un terrain impossible Si bien que l’arbre essieu gauche, jaloux de l’exploit récent de son voisin de droite, juge qu’il est temps de l’imiter à son tour, et, lui aussi, casse net !

Va-t-il falloir recommencer la fantastique randonnée jusqu’à Tunis ? Non, heureusement !

L’expérience a porté ses fruits, et l’on a maintenant de quoi répondre à la trahison des choses.

Les automobilistes mettent pied à terre et examinent le dégât.

C’est la bague de blocage de roulement qui est brisée. Il s’agit de la braser. On possède ce qu’il faut pour cela. Et la réparation est si bien faite qu’aujourd’hui où nous écrivons ces lignes, elle tient toujours !

L’alerte, pourtant, a été chaude, et c’est avec joie que les voyageurs remettent le moteur en marche et constatent que tout va bien !

Il est d’autant plus nécessaire que tout aille bien que le décor change de nouveau et que l’on pénètre, une fois de plus, dans le sable mouvant de la grande dune, à travers lequel on s’élance avec un tel élan qu’on en oublie de prendre les précautions les plus élémentaires. De telle sorte qu’à la grande stupéfaction des voyageurs, le moteur s’arrête tout à coup. Quelle est cette nouvelle et peut-être désastreuse panne ?

Rien heureusement, sinon que le moteur est vide d’essence ! On s’arrêterait à moins. Mais, ici, « la réparation » est vite faite ! Et, pour consoler un peu de tous ces accidents, graves ou comiques, voici qu’on atteint à présent une piste meilleure où la voiture roule avec facilité. Il y avait longtemps que pareille aubaine n’était arrivée et on en profite pour faire de la vitesse. Ce qui permet d’atteindre au soir le lit de l’oued Tadjentor, ou s’établira le campement.

Température : — 5° ! C’est quelque chose, dans le pays réputé le plus chaud du monde. Ne nous émerveillons pas, cependant. Nous trouverons encore mieux.

Mais cet état de gelée nécessite des soins particuliers. Comme l’eau est rare, — voilà trois jours qu’on n’a pas rencontré un seul puits, — il ne s’agit pas de vidanger le radiateur à même le sol. On recueille précieusement le liquide qui s’écoule et qui resservira au départ. En de telles circonstances, il n’y a pas de petites économies.

Si la piste a été possible hier, elle prend sa revanche aujourd’hui. C’est la Hammada, dans toute sa sèche et noire horreur. Les pierres sont si grosses qu’il faut à chaque instant les contourner. Et il faut que le guide fasse appel à toutes les ressources de sa faculté d’orientation pour se retrouver dans ce dédale, car il n’y a nul point de repère. Et les boussoles, plus ou moins affolées par l’état magnétique ambiant et l’attraction contradictoire de toutes les pièces d’acier de la voiture, ne donnent que des renseignements dont on a toutes les raisons de se méfier.

Ce qui n’empêche qu’on couvre encore dans la journée 120 kilomètres, jusqu’à l’oued Tiramalt, où, par bonheur, on trouve à profusion des débris végétaux qui permettent d’allumer un grand feu, d’autant mieux venu que le thermomètre descendra cette nuit à— 8° !

Ce même feu, ou, du moins, sa continuation, permettra de faire chauffer avant de la lui restituer l’eau du radiateur, afin de ménager la batterie de démarrage, et aussi de dégeler celle qui est contenue dans les outres de peau de bouc et qui est destinée à l’usage exclusif des voyageurs.

Le lendemain, 10 janvier, dans le cours de la matinée, rencontre de deux Touareg, dont les intentions amicales se manifestent à première vue et qu’on s’empresse en conséquence d’accueillir autour du thé traditionnel. Ils renseignent bénévolement sur la route à suivre et permettent ainsi d’arriver dans la soirée à Fort-Polignac.

à suivre

n° 378 du 25 novembre 1926 - En route pour la grande randonnée — Première entrevue avec les Touaregs