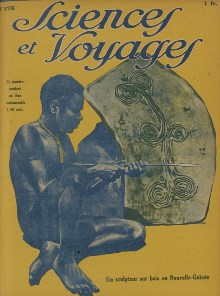

Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 378 du 25 novembre 1926

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 378 du 25 novembre 1926

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

photo en haut, à gauche : L’oasis de Djanet, aux confins du « Pays de la Peur ». Au fond, le poste militaire

photo en haut, à droite :Des notables Touareg s’avancent au-devant du voyageur

photo au centre : Comme chez tous les nomades, chasseurs et guerriers, la danse est en grand honneur chez les Touareg.

Mais ici les femmes y prennent part, et accompagnent les évolutions des danseurs en chantant de plaintives mélopées

photos ci-dessus: Femmes Touareg - Capture d’un fennec, petit carnassier propre au Sahara, intermédiaire entre les chacals et les renardsCe poste, un peu plus important que ceux que nous avons rencontrés jusqu’à présent — une quinzaine d’Européens l’habitent — est placé là en sentinelle avancée, au seuil du Tassili des Ajjer, prolongement lui-même du haut massif, demeuré longtemps mystérieux, du Hoggar.

Il date, comme la plupart des autres forts sahariens, d’une époque récente et qui semble déjà lointaine, où l’on pensait que ces petites garnisons immobiles et isolées dans le désert seraient suffisantes, non seulement pour tenir tête aux incursions des Touareg, mais encore pour en venir à bout.

Il fallut l’acquis de l’expérience pour reconnaître l’inanité de cette méthode, et opposer à cet ennemi essentiellement mobile et fugace un adversaire aussi mobile que lui. Ce sont nos Chaamba, nos compagnies volantes de méharistes, et les Touareg eux-mêmes, enrôlés sous nos armes, qui ont seuls soumis l’insaisissable corsaire targui.

Les automobilistes vont profiter de leur séjour en ce lieu pour prendre un peu de repos avant de s’engager dans la partie la plus difficile et la plus aventureuse de leur randonnée et pour prendre, en toutes choses, des précautions minutieuses.

Cela ne les empêche pas de se distraire et de se restaurer entre temps. Ils l’ont d’ailleurs bien mérité ! C’est ainsi qu’ils assistent à une diffa monstre, — une diffa étant d’ailleurs toujours « monstre » par définition ! Vous savez en quoi consiste au principal cette sorte de réception, au cours de laquelle la cordialité s’établit entre les convives aux dépens d’un mouton, rôti tout entier, et que pour être pleinement dans les règles de la civilité, on se partage à pleines mains.

La diffa, ici, se rehaussait, au point de vue pittoresque, de la présence de plusieurs dignitaires touareg, parmi lesquels l’ancien dissident Hamoud... sur le compte duquel Européens et Kel Ahaggar sont à peu près d’accord, sans qu’il soit nécessaire d’en dire plus long !

Mais les délices du repos et la chaleur communicative des banquets ne peuvent longtemps retenir, quels que soient leurs charmes, d’impatients coureurs d’aventures, tels que le sont nos compagnons. Il y a trois jours qu’ils sont ici. Cela ne peut plus durer... Ils fixent au 14 janvier leur départ, le temps d’achever les suprêmes préparatifs, qui doivent être sérieux étant donnée la sévérité de l’entreprise qui va être maintenant tentée !LA RÉGION DU TASSILI

La zone où vont pénétrer maintenant nos automobilistes, zone que dominent, à quelque 460 kilomètres de là, les montagnes du pays Hoggar, est le domaine des Touareg, leur véritable patrie.

C’est en somme déjà la montagne, bien que l’altitude soit encore faible (Fort-Polignac est à 600 et quelques mètres au-dessus du niveau de la mer), et nous en avons fini, sauf exception, avec la grande dune de sable et la plaine unie jusqu’au plus lointain horizon.

La région qu’on va traverser maintenant n’est pas seulement une vaste étendue pierreuse, un immense champ de cailloux. C’est aussi une région tourmentée, profondément vallonnée, creusée de lits de ravins, parfois presque inaccessibles, ou hérissée de reliefs abrupts. Et on ne retrouve la plaine qu’au-delà de l’Atakor, c’est-à-dire de la montagne, mais alors une plaine plus horrible et plus terrible que toutes celles que nous avons vues jusqu’ici : c’est le Tanezrouft, le pays de la soif et de la peur.

En attendant d’y arriver, si nous y arrivons, faisons route avec nos automobilistes dans la hammada du Tassili.

C’est, nous l’avons dit, le 14 janvier, au matin, que la voiture quitte Fort-Polignac...

Moins d’une demi-heure après, nous la retrouvons enlisée dans une fondrière, d’où l’eau sort de toutes parts, à mesure que le véhicule s’enfonce de plus en plus dans la boue gluante. Les deux voyageurs ont sauté de leur siège et commencent, eux aussi, à s’embourber jusqu’aux mollets.

Mais ce n’est pas uniquement pour éprouver cette sensation plus que désagréable qu’ils ont opéré leur manœuvre. Il s’agit de sauver l’automobile et de la tirer en hâte de cette périlleuse position, sous peine de la voir complètement s’engloutir.

Il y a à bord des madriers, qui vont jouer un rôle utile. On les jette en travers sous le châssis, qu’ils retiennent quelque peu. Malgré cela, l’enlisement continue et l’eau continue de monter. Il faut, sans plus tarder, opérer le déchargement, exactement comme on ferait pour soulager un bateau échoué.

En pataugeant affreusement dans la vase, les automobilistes enlèvent tout le matériel et le transportent à mesure sur la berge voisine.

Peu à peu, sous l’effet de cet allégement, l’enfoncement s’arrête. Cependant, si la voiture ne descend plus, elle ne remonte pas pour cela, et ses roues demeurent engagées jusqu’aux essieux. Il faut la faire sortir de là.

C’est une chance suprême qu’au voisinage des berges croissent quelques arbrisseaux aux troncs ligneux. On en abat le plus qu’on peut à coups de haches, et, à l’aide des fascines ainsi constituées, on fait un chemin de branches, qu’on engage, en creusant, sous les roues, dans le plan d’avancement.

Puis on met le moteur en marche.

Cela, comme bien on pense, ne va pas tout seul. Dans un fracas d'efforts furieux, dans un éclaboussement innommable de fange noire, les roues patinent, se bloquent, repartent, tournent avec rage, sans avancer... Enfin, le support de branches donne çà et là un vague point d’appui. La voiture se soulève, prend son élan se dégage. Il était temps ! Quelques instants de plus, elle demeurait à jamais enlisée.

L’effort a été si violent que le pignon des vitesses en a cruellement souffert. Celui de la première refuse tout service. Son démontage effectué, on s’aperçoit qu’il est à peu près irréparable. Il faudra s’en passer et utiliser d’emblée la seconde. C’est un fâcheux inconvénient. Mais on pouvait s’attendre à pire, et c’est encore heureux qu’on s’en soit tiré à ce prix.

Par contre, ce n’est pas aujourd’hui qu’on pourra espérer battre le record des vitesses : en huit heures de temps, l’automobile a franchi... 3 kilomètres.

Étant donnée la fatigue qui résulte de cette lutte contre les éléments, fatigue qui frappe la voiture aussi bien que ses conducteurs, il ne faut pas essayer d’aller beaucoup plus loin en cette journée. Aussi cherche-t-on un campement à peu près possible aux environs. Il n’y a d’ailleurs guère de choix. La seule voie possible est le lit creux de l’oued, entre deux murailles à pic. On s’y avance un peu, puis on s’arrête, pour prendre, hommes et choses, un repos mérité.

Cette situation dans le fond abrupt d’un ravin n’est du reste pas autrement enviable. On sait la brusquerie des orages sahariens, qui, en quelques instants, transforment un vallon desséché en un torrent furieux. Si cela se produisait, il n’y aurait rien à tenter pour se sauver. Tout serait emporté.

Et voici justement qu’au matin, quelques grosses gouttes de pluie se mettent à tomber !

Vite ! il faut se tirer de là coûte que coûte ! On se remet en marche, hâtivement.

Hâtivement est une façon de parler, car on ne peut faire de vitesse dans ce chaos de rochers et de blocs. La plupart sont si gros qu’il faut tourner autour en faisant des prodiges d’équilibre. D’autres consentent à se laisser écarter, non sans exiger de violents efforts. Parfois enfin, le passage se barre compétemment. Il faut alors retourner sur ses pas et chercher une autre direction.

Pendant ce temps, la pluie menace toujours, et il est impossible de sortir du lit de l’oued.

Toutes ces secousses, tous ces sursauts, finissent par amener leur résultat : le tube de direction se casse, à 10 centimètres au-dessus du collier de fixation sur le carter.

On répare une fois de plus, c’est-à-dire qu’on essaie de réparer en frettant de fil d’acier et de cuivre les deux parties séparées.

Sur une route, cela tiendrait à la rigueur. Mais, dans ce terrain de cataclysme, cela ne peut durer longtemps. Le rafistolage se démanche, après quelques culbutes dans les pierres. Il faut absolument trouver autre chose, ou bien rester là !

Alors, nos voyageurs ont recours aux moyens héroïques. Une pompe est là, dans le coffre, une pompe, c’est à dire un cylindre creux... Est-ce que cela ne pourrait pas servir de manchon de renforcement ? Oui, mais il faut la sacrifier, et c’est un lourd sacrifice ! C’est une pompe Técalémit qui a rendu jusqu’alors les plus précieux services à l’expédition, grâce à l’efficacité et à la commodité de son emploi et qui a déjà évité bien des pannes. Qu’importe ! Il n’y a pas le choix... On s’empare du pauvre instrument. On lui fait jouer une dernière fois, jusqu’au bout, son rôle, qui est de graisser tout ce qui doit l’être. Puis, quand tout est lubrifié jusqu’à saturation, on porte la victime sur son chevalet de torture et on la découpe froidement, en morceaux.

Un sous-officier saharien. Au fond, on aperçoit un « gour », monticule produit par l’érosion, et qui sert de point de repère.Ces morceaux, du moins, vont servir. Un tronçon d’une soixantaine de centimètres est prélevé, ajusté aux deux morceaux du tube, brasé à la lampe, et, plus simplement, à l’aide d’un feu allumé dans le sable... Deux heures plus tard, le travail est terminé... Ça tiendra !

Dans l’oued Djanet, peu avant le départ vers le SudEh bien, non, ça ne tiendra pas ! Parce que le terrain n’est pas favorable à des constructions de ce genre. L’entassement, le bouleversement des masses rocheuses ne font que croître et embellir. La voiture fait dans ce chaos des bonds formidables, retombe comme elle peut, fait subir au châssis des contorsions acrobatiques... Il est solide, lui, le châssis, aussi solide que les amortisseurs Hartford et ce n’est pas peu dire... Mais le tube rafistolé n’est pas si sûr de lui. De nouveau il casse.

De nouveau, on le répare. Il reste des morceaux de la pompe. Et, comme on a fait 11 kilomètres dans toute cette journée, on estime que c’est largement suffisant, et l’on campe.

Puis, le lendemain matin, on repart ! Non seulement, il faut surmonter encore les blocs écroulés, mais il faut, de plus, charger à travers des enchevêtrements de buissons, de halliers touffus, qu’il faut quelquefois attaquer à la hache, comme si l’on était dans la forêt vierge.

Et, comme de juste, le tube de direction, ou plutôt sa monture provisoire, casse pour la troisième fois !

C’est à ce moment que les automobilistes font une rencontre : deux sous-officiers méharistes envoyés en éclaireurs de la mission, de la fameuse mission, et qui s’en vont en avant préparer le terrain.

Bien que l’on ne soit pas en compétition de match avec cette expédition, tout automobiliste comprendra le point d’honneur de nos héros de ne point se laisser dépasser et vaincre après avoir déployé tant d'énergie. Et, avec un courage dont on ne saurait trop signaler le mérite, ils se remettent à leur besogne de réparateurs.

Cette fois, il faudra que cela marche ! Il ne reste plus qu’un fragment du tube de la pompe, le dernier. Il est ajusté, brasé avec le plus grand soin. Puis, pour le renforcer, on le maintien par des rivets, et on l’entoure d’un bandage de fils de cuivre... Si, après de tels soins, cela cède, il n’y a vraiment plus qu’à implorer la pitié d’Allah !

Et Allah, sans doute, se laisse attendrir. Car voici bientôt après la piste qui devient à peu près praticable. Chez nous, cette route ressemblerait à un terrain labouré, ou au sous-sol d’une carrière. Mais tout est relatif, et, après les tourments endurés, il semble qu’on roule sur le velours. Tout marche, tout va bien. Cela va si bien qu’on couvre dans la journée ses 13 kilomètres, une immensité ; mieux que cela même, car en voici la meilleure preuve : la fameuse brasure est encore en place, solide à son poste, à l’heure où nous écrivons !

Et c’est en cet équipage que la vaillante petite Delage et ses non moins vaillants conducteurs atteignent ensemble, le lendemain, à 11 kilomètres de là, la source de Tioular Tinafafella, qui, entre autres particularités, offre celle d’être abondamment chargée de fer et de couler à une température constante d’environ 40 degrés. Ce n’est pas cependant de sitôt qu’on verra s’édifier une station balnéaire à Tioular-Tinafafella. Ou alors, il faudra que le service vicinal s’en soit joliment mêlé.

Mais cette question d’ordre économique préoccupe peu, pour le moment, nos voyageurs. Une autre constatation leur importe et les réjouit beaucoup plus :

Ils ont repris, aujourd’hui même leur avance sur les sous-officiers de la mission qui les dépassèrent l’avant-veille.

Décidément, Allah est avec eux !

Le sera-t-il toujours ? Il ne faut pas trop tôt chanter victoire. Car, le lendemain même, il s’agit de traverser l’oued Imirou, qui, lui, contrairement à l’usage, est plein d’eau.

La voiture se jette à l’eau, traverse à gué. Crac ! à ce moment, la direction se fausse, ne commande plus, envoie tout droit la voiture au plein milieu de la rivière...

Et, c’est alors qu’apparaît, non plus, cette fois, l’avant-garde de la mission, mais la mission elle-même, tout entière, au complet !

Le chef de la mission est ce même colonel Courtot qui a si aimablement accordé aux voyageurs les autorisations que d’autres leur refusaient avec une équivalente obstination. Voyant la détresse où sont les jeunes gens, et admirant une fois de plus leur audace, il s’arrête pour leur proposer aide et assistance. Mais ils se sont bien juré de réussir par leurs propres forces. Aussi courtoisement qu’on la leur offre, ils déclinent l’intervention, qui d’ailleurs ne semble pas indispensable. Le réparation de la veille, en effet, n’a pas cédé. Il semble qu’une fois redressés le tube et l’arbre de la vis sans fin, tout marchera. La grande mission peut donc continuer sa route. On tâchera de la rattraper.

Un malheur n’arrive jamais seul... Les choses remises en état au bout d’une heure, la petite voiture s’engage sur la piste des chenilles qui l’ont précédée. Mais voilà qu’au cinquième kilomètre, dans l’épouvantable terrain, quelque chose craque encore...

Cette fois, c’est le ressort arrière droit !

Or ce n’est pas qu’une question d’amour-propre qui oblige à se hâter.

Quelques jours avant, en effet, les automobilistes ont rencontré un convoi de chameaux qu’ils ont chargé de tout l’excédent de leur matériel, et, notamment, de plusieurs bidons d’essence. Celle-ci commence à manquer. Il faut absolument rejoindre la caravane avant qu’il n’y en ait plus du tout.

On répare. On repart. La nuit vient. Deux degrés en dessous. Terrain aussi mauvais que possible... Et enfin l'accident que l’on craignait : plus une goutte d’essence... Et le convoi a encore une avance de 10 kilomètres !

Il faut se dévouer une fois de plus. M. Rossion descend de la voiture et prend le pas de course à la suite de la caravane.

Le temps de faire le chemin, et celle-ci continue d’avancer. Aussi n’est-ce qu’au bout de 18 kilomètres, après un « cross-country » énergique, que le coureur la rejoint. Heureusement qu’en cours de route un encouragement moral lui a rendu tout son courage : il a rencontré une des voitures de la mission immobilisée dans une panne, qui paraît sévère... C’est un commencement.

Le matériel nécessaire est repris. Et, handicapé de ce chargement, M. Rossion refait en arrière le trajet qu’il vient de couvrir. Cette fois, espérons-le, tout ira pour le mieux.

Cependant, la zone qu’on aborde n’est pas de celles qui donnent d’avance la certitude d’une réussite. C’est le vrai Tassili, chaotique et bouleversé. Murailles à pic, éboulements, gorges profondes, tout est réuni pour entraver à souhait la marche. Il faut ajouter à cela qu’il ne faut plus compter désormais, ni sur une goutte d’eau, ni sur un morceau de bois. Ni même sur un brin d’herbe. C’est la désolation parfaite, intégrale, où il n’y a plus, de la nature, aucune ressource à attendre.

Par bonheur, la nature a été ici légèrement corrigée... grâce aux soins de la mission qui, se doutant de ce qui l’attendait, a eu la précaution de tracer, aux plus mauvais endroits, des semblants de pistes. Cela n’empêche d’ailleurs qu’il faut faire des virages sur place, des marches en avant et en arrière souvent répétées. À gauche, c’est le gouffre, à droite la muraille à pic. Un coup de volant de travers, et c’est la chute au fond de l’abîme ou l’écrasement.

On les aura ! Car on avance tout de même dans ces mauvais passages ! Si bien qu’au soir, la voiture arrive à l’agba d’Admeur, dominant d'un haut massif la plaine du même nom. Il faut s’arrêter ici pour camper, car s’engager dans l’ombre sur ces pentes serait une folie. Même, il faudra, demain, avant de se remettre en route, faire une expédition de reconnaissance pour repérer le terrain.

Par surcroît de précautions, M. Rossion demeurera seul à bord pendant cette descente qu’il arrive tout de même à franchir en coupant l’allumage et maintenant les freins serrés sur les quatre roues.

Tant d’efforts méritent leur récompense. Voici enfin la plaine, une vraie plaine, coupée d’oueds assez abrupts, il est vrai, mais enfin une plaine tout de même qui paraît la plus douce des pistes après les terrains qu’on vient de traverser.

Le monument élevé, à Ouargla, à la mémoire du colonel Flatters, un des premiers explorateurs du pays des Touareg,

et qui fut assassiné par eux, dans sa marche vers le Hoggar.

À mesure qu’on va, du reste, le sol s’améliore de plus en plus, et l’on finit par rouler sur du sable dur, où le compteur accuse des vitesses de cinquante et même cinquante-cinq kilomètres, une course vertigineuse après le calvaire de l’oued Imirou.

La végétation reparaît timidement, la vie renaît çà et là. Et l’on fait même des rencontres : par exemple une caravane chargée de « chenilles », dont il semble bien qu’on a grand besoin là-bas...

La preuve qu’on en a besoin, c’est que, vers midi, ce jour-là, le guide fait stopper parce qu’il aperçoit, dans l’éloignement, quelque chose d’anormal, une masse confuse et immobile dont il ne peut définir au premier abord l’identité...

Puis il comprend : ce sont des voitures, des voitures de la mission. On se refuse à le croire. Voilà plusieurs jours qu’elles sont passées. Elles doivent être loin maintenant...

Mais il persiste dans ses affirmations. D’ailleurs, tout à l’heure, on verra bien.

Et l’on voit, effectivement. Le Targui ne s’était pas trompé : c’est exactement, la voiture n° 6 et la voiture n° 4, qui n’ont rien trouvé de mieux à faire que de défoncer de leurs bielles leur carter et qui, après cet exploit, prennent un légitime temps de repos

Du point de vue sportif, cette constatation fait plaisir à nos voyageurs qui croyaient, depuis vingt-quatre heures, la mission arrivée à Djanet, à 90 kilomètres de là. Mais, cette première satisfaction éprouvée, le sentiment de solidarité parle en eux, et ils s’empressent d’offrir leur aide aux mécaniciens en détresse, avec la même spontanéité dont on a fait naguère preuve à leur égard.

Malheureusement, toute leur bonne volonté ne suffit pas pour dépanner les deux voitures éclopées, et tout ce qu’ils peuvent faire c’est de donner de grand cœur un peu d’huile qu’on leur demande. Puis, voyant qu’ils n’ont plus rien à faire d’utile, ils reprennent leur chemin.

Quarante-cinq nouveaux kilomètres. L’erg, pendant quelque temps, puis la plaine sablonneuse. On en profite pour pousser le moteur. N’oublions pas qu’il y a encore en avant trois autres voitures et qu’il faut, sinon les rattraper, ce qui paraît impossible, mais au moins arriver derrière elles avec un honorable retard.

Eh bien, si, on les rattrapera. Et même on les dépassera. Car les voici !

Les voici, en panne à leur tour, ayant accompli le même tour de force avec leurs bielles que les précédentes et, de plus, ayant subi quelques humiliantes contrariétés de la part de leurs chenilles, de leurs boîtes de vitesse et de leur pont arrière.

Et, cette fois, le chef de la mission, en personne est à leur bord !

Alors, c’est un assaut de courtoisie digne des circonstances grandioses où il se témoigne. Nos automobilistes n’oublient pas la bienveillance que le chef, naguère, leur a montrée, et de plus on est en plein désert, où les vieilles traditions chevaleresques de notre race trouveront leur suprême asile... Très simplement, M. Rossion offre à ses compagnons d’épreuve l’unique moyen qui soit à sa disposition de leur permettre d’achever leur parcours, c’est- à-dire une place dans sa voiture, à côté de lui, seule façon de leur permettre d’arriver les premiers au but.

L’offre, accueillie avec reconnaissance, est cependant déclinée, comme il fallait s’y attendre. Mais M. Rossion, qui sait qu’il s’agit ici d’une mission officielle appelée à susciter un certain retentissement, ne persiste pas moins dans sa déférente attitude. Et il décide alors qu’il campera sur place jusqu’à temps que les réparations soient faites, afin de laisser la mission parvenir la première à Djanet.

Mais l’officier s’en voudrait de retirer à ceux dont il a sincèrement admiré les efforts le bénéfice de leur courage et de leur endurance. D’ailleurs, il y a encore, en avant, une cinquième et dernière voiture... Il est vrai qu’elle est en panne aussi ! Mais nul n’en sait encore rien. Et il les engage à repartir avant d’être surpris par la nuit.

C’est ce qui fait que, vers 7 heures du soir, nos voyageurs arrivent en vue de Djanet.

Mais que se passe-t-il ? Le canon tonne. Des fusillades éclatent de toutes parts. Et voici, à mesure qu’on s’approche, que s’élèvent, plus nombreux, plus aigus, plus nourris, les stridents « you-you » des femmes indigènes qui mêlent au fracas de la poudre le salut de leurs exclamations !

Tout cela, parce qu’il se produit ici ce qu’il s’est déjà produit en cours de route : sur le signal qu’un ronflement de moteur s’entendait au loin, toute la population civile et militaire, européenne et indigène, s’est élancée pour rendre à la mission officielle un hommage digne d’elle. L’armée a revêtu sa grande tenue. Les gandouras de fête ont été sorties des coffres... Et l’enthousiasme est si grand et déclenché avec un tel zèle que, longtemps même après qu’on se soit aperçu de l’erreur la canonnade continue tout de même et les cris redoublent, frénétiquement !

Maintenant, c’est l’assaut de toute l’assemblée vers les arrivants qu’on entoure et qu’on étourdit d’un flot ininterrompu de questions. Et, pour s’être trompés dans leur pronostic, les hôtes n’en font pas un moins cordial accueil. Ils n’ont aucun parti pris et applaudissent les triomphateurs, sans se préoccuper de leur identité. Pourtant, l’officier commandant le poste veut laisser sa troupe en armes, pensant que les nouveaux venus ne sont ici qu’en éclaireurs. Mais ceux-ci l’en dissuadent : les soldats auraient le temps de sécher sur place au garde-à-vous avant qu’apparaissent à l’horizon ceux qu’on attend.

Le lieutenant se laisse avec raison convaincre. Et tous finissent par se consoler ou se réjouir au cours d’une réception et d’un dîner qui, pour avoir été commandés officiellement, n’en sont pas moins empreints de la plus joyeuse cordialité.à suivre

n° 379 du 2 décembre 1926 - En route pour la grande randonnée — Première entrevue avec les Touaregs