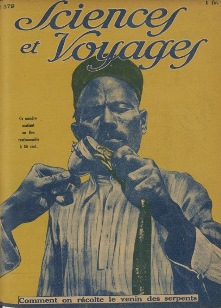

Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 379 du 2 décembre 1926

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Sciences et Voyages : revue hebdomadaire illustrée n° 379 du 2 décembre 1926

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Cependant, il ne faut pas oublier les chenillards, perdus là-bas dans leurs sables. Dès le lendemain matin, on s’apprête à organiser une expédition de secours, lorsque voici deux d’entre eux qui arrivent, modestement, à pied, il est vrai, ayant laissé derrière eux voitures et compagnons.

MM. Rossion et de Précourt gréent leur véhicule pour courir au-devant des abandonnés. Une première voiture est rencontrée à 11 kilomètres de là, reçoit une pleine ration d’huile et d’essence qui, il faut l’espérer, la remettra d’aplomb. Puis les sauveteurs continuent, rencontrent plus loin le chef de la mission lui-même avec la seconde voiture, et, en sa compagnie, rentrent à Djanet.

Quant aux trois autres, elles ne toucheront au but qu’à la nuit.

Voici donc accomplie par nos héros une nouvelle et importante étape de leur glorieuse randonnée.

Au moment où ils triomphent, les difficultés, de nouveau, s’accumulent autour de leur audacieux projet.

Comme par le passé, toutes ne proviendront pas de l’hostilité des choses. Les hommes — certains hommes — une fois de plus, s’en mêleront.LA FUITE !

Tandis que les vainqueurs de ce raid audacieux goûtent à Djanet les joies du triomphe et celles d’un repos bien mérité, ils ne se doutent pas que des embûches se trament contre eux, et déjà commencent la révision de leur voiture qui, malgré son endurance et l’habileté de son conducteur, a plutôt souffert des difficultés du trajet.

Mais, tandis qu’ils ne songent qu’à repartir, voici qu’un ordre arrive les concernant : défense leur est faite de se remettre en route, par In-Ezamine et Djado. À l’extrême rigueur, on leur permettra de suivre cet itinéraire, mais à condition qu’ils accompagnent pendant tout ce trajet la mission officielle, si la mission officielle veut bien d’eux !

En haut : Deux aspects caractéristiques des montagnes du Hoggar. Creusés et sculptés par l’érosion, ces énormes blocs de rochers, qui rappellent les « canyons » du Colorado, ont pris le formes les plus étranges. On peut juger de la hauteur de la de ces tours et de ces murailles par rapport à la taille des voyageurs qui errent péniblement à leur pied

En bas : Un puits dans la montagne. L’eau est rare en ces parages. On se hâte d’en faire une provision quand on la rencontre, car on n’est jamais sûr que la source qu’on espère retrouver plus loin ne sera pas saumâtre ou tarie.Le plus particulier de la chose, c’est qu’ils n’ont jamais eu l’intention de suivre cette direction ! De plus, l’allure de la mission se maintenant, quand tout va bien, à une vitesse moyenne de 15 à l’heure, ils ne voient pas du tout la nécessité de battre ce record de lenteur... Aussi, avec l’optimisme de ceux qui se sentent sûrs de réussir, ils ne s’inquiètent pas outre mesure de cette nouvelle fantaisie des lointains bureaux et continuent à réviser leur matériel comme si rien n’était. Tout de même, par surcroît de prudence, et sachant déjà à quoi s’en tenir avec les caprices de l’autorité, ils envoient au gouvernement un télégramme, aussi respectueux et aussi rassurant que possible, démontrant qu’il n’y a pas plus à craindre pour eux qu’ils ne le font eux-mêmes, qu’ils n’ont pas plus l’intention de passer par Djado que par Irkoustk ou Honolulu, puisque Djado se trouve absolument hors de leur route, et qu’enfin ils se font suivre d’une caravane équipée à leurs frais, qui leur portera secours s’ils en ont jamais besoin.

Par surcroit de précautions, ils avertissent là-bas quelques amis de la tournure que prennent les choses pour que ceux-ci puissent plaider sur place leur cause, ce qui, vu les circonstances, ne sera peut-être pas superflu !

Leur conscience tranquillisée sur ce point, ils se remettent bravement à leurs préparatifs, et attendent.

Ils attendent comme sœur Anne, en ne voyant rien venir. La seule chose dont ils soient sûrs c’est que la mission, elle aussi, plie bagage et s’apprête à s’en aller bien tranquillement.

Que faire en une oasis où l’on est retenu prisonnier ? Le plus consolant est évidemment de la visiter. C’est ce que font nos impatients automobilistes. Suivons-les, en attendant mieux, dans cette excursion. Voyons avec eux, sous l’ombrage des douze mille palmiers, les petits jardins indigènes, irrigués de l’eau de puits superficiels, et où croissent le blé, les lentilles, les pois, les haricots, où se cultivent les raisins et les pêches...

Si attentivement que nous passions en revue ces différents produits d’un sol ingrat, nous en avons vite fait le tour. Et impossible de nous rattraper en faisant des incursions dans la banlieue... La banlieue, ici, c’est la montagne aride, désolée, le désert dans toute sa sauvagerie, le désert qu’on ne demande qu’à voir de plus près et pour longtemps encore !

Deux jours se passent, toujours rien !

Un jour encore, et la mission s’en va...

Une semaine encore. Rien. Rien !

Ah, si fait ! Quelque chose : le lieutenant Moberg, officier étranger, suédois — peut-être — les obtient, lui, les autorisations qu’il sollicite. Toutes celles qu’il veut. Et nos soldats, bien, entendu, lui doivent toute l’aide, toute l’assistance possible...

Télégrammes encore, urgents, pressants...

Enfin, voici une réponse :

Pour sa part, M. le Gouverneur autorise tout ce qu’on voudra, tout ! mais…

Mais il ne peut rien autoriser, comme par hasard ! Cela ne dépend pas de lui, mais... du gouverneur de l’Afrique occidentale.

Et voici la réponse, claire et nette, du gouverneur de l’Afrique occidentale : un refus catégorique !

Oh, un refus motivé, croyez-le bien, plein de regrets et de sollicitude.

Les arguments ne manquent pas. Vu le péril de la soif, l’insécurité du pays, l’impossibilité de traverser les monts Aïr, et d’immenses étendues inhabitées...

Tiens, mais... ? Si elles sont inhabitées, les habitants n’en sont tout de même pas tant à craindre que cela ? Et puis... et puis... les bureaux doivent avoir, malgré tout, quelques notions de géographie... Sans avoir exploré soi-même ces déserts, il suffit de consulter une carte pour constater que les monts Aïr sont orientés du nord au sud, et que, par conséquent, marchant du nord au sud, on n’a pas à les « traverser », mais simplement à passer à côté d’eux.

Ces arguments ont quelque valeur. Mais que vaut un argument contre une décision officielle ? Il n’y a rien à faire, rien qu’à s’incliner !

Cependant, l’exclusive ambition de nos voyageurs n’est pas d’obtenir de l’avancement dans l’administration en se soumettant avec déférence aux volontés supérieures. Ils ont décidé de partir. Eh bien, voilà, ils partiront. C’est tout ! Seulement ici se place un nouveau problème, d’ordre moral : ce n’est pas eux qui ont reçu personnellement l’ordre de retour, c’est le lieutenant commandant le poste. Or, celui- ci, comme tous les officiers rencontrés, s’est montré plein de cordialité et de bienveillance. Mais c’est un soldat soumis à la discipline, et ce serait méconnaître son hospitalité que de l’obliger non pas à agir contre son devoir, — il ne le ferait pas, — mais même à fermer les yeux. Il est désolé, mais il doit faire exécuter l’ordre.

Et, à cette intention, il vient avertir les voyageurs qu’il doit les confier à une escorte qui les conduira à Fort-Polignac.

Ici, nos compagnons ne discutent plus. Ils ne veulent attirer aucun ennui à leur hôte. C’est entendu, accepté. Qu’on leur donne l’escorte. Ils s’en iront avec elle...

Et — pour être sûrs de ne la point retarder, sans doute — ils s’équipent de vivres et de munitions pour un voyage d’un mois... On ne sait jamais ce qui peut arriver en chemin !

Le 18 février, la voiture, entourée du détachement, quitte Djanet et prend la route du nord, vers Fort-Polignac. Voici des gens bien raisonnables et respectueusement obéissants. L’administration a eu le dernier mot.

Le dernier est peut-être beaucoup dire. Car les deux obstinés voyageurs ont aussi le leur à faire entendre...

Il arrive bientôt, sous forme d’un pli cacheté remis au chef du détachement quand celui-ci quitte les automobilistes assagis, et qui, sous quelques précautions oratoires et formules enveloppantes, dit en résumé ceci :

« Malgré toutes défenses, nous partons pour Agadès ! »

Soulagés par cette décision énergique, MM. Rossion et de Précourt, enfin seuls, s’apprêtent à faire demi-tour dans la bonne direction et à se lancer dans l’aventure, au fond terrible, et dont les réels dangers peuvent à la rigueur justifier les paternelles restrictions des autorités. Mais ils doivent attendre encore un guide auquel ils ont donné avant le départ un secret rendez-vous.

Ce guide doit arriver à 16 heures. Et voilà qu’il est 16 heures.

Un nuage de poussière à l’horizon. C’est lui !

Eh non ! ce n’est pas lui ! C’est le lieutenant Habert, commandant le poste, à la tête de quelques cavaliers, lancés avec lui à la poursuite des fugitifs !

L’action s’engage.

Cette fois, il n’y a plus qu’un parti à prendre : la rébellion ouverte !

La voiture est lancée en avant et l’accélérateur poussé à fond...

Et vous comprenez bien que sur une bonne piste, avec une voiture remise en état, les meilleurs chevaux « naturels » du monde ne peuvent pas lutter de rapidité avec onze chevaux-vapeur !

L’oasis semble un délicieux paradis, après ces solitudes. Voici un coin de celle d’In Salah, où la voiture, soigneusement révisée, fait ses essaisIls se lancent tout de même à la poursuite, les vaillants cavaliers ! Mais ils perdent du terrain, de plus en plus... À la lorgnette, on les voit diminuer, diminuer à l’horizon... Enfin, ils s’arrêtent. L’un d’eux met pied à terre, se détache du groupe, s’avance seul en faisant de loin les signaux parlementaires...

On se méfie. N’est-ce pas une ruse ?

En prenant toutes les précautions d’usage en pareil cas, on stoppe cependant, on attend.

Et voici qu’on s’aperçoit que cet homme qui vient, c’est le guide attendu. Il approche toujours, il est porteur d’un pli...

Mais on ne prend pas le temps de le lire. L’homme est embarqué, enlevé sans avoir le temps de comprendre ce qui lui arrive.

Et en route pour la grande randonnée !

Ici, tout commentaire affaiblirait la courte annotation du carnet de route. Nous nous contentons de la recopier textuellement :

« ... Mon cher lieutenant Habert, nous vous demandons encore pardon des ennuis occasionnés par une semblable escapade, mais nous sentons qu’au fond de de votre cœur d’homme, de saharien, d’officier, vous nous donnez raison sans avoir le droit de le penser tout haut... Votre lettre montrait bien à quel point vous aviez à cœur d’exécuter les ordres reçus, et nous affirmons hautement que rien n’aurait pu changer notre décision !... »

Et le voyage continue, accidenté de difficultés diverses sur lesquelles nous n’avons pas ici à nous étendre, puisque nous les avons déjà rencontrées : nuits glaciales, mauvaises pistes, manque d’eau, manque de combustible... À tel point qu’on est à plusieurs reprises obligé de remplacer celui-ci par la classique fiente de chameau, un pis-aller !

Près de 260 kilomètres sont ainsi couverts, jusqu’au puits de Tiririne. Au-delà, on retombe dans la région rocheuse, chaotique. Si chaotique que voilà l’essieu gauche qui casse... Impossible de réparer.

Et l’on est cette fois à 350 kilomètres de Djanet, 500 de Tamanrasset, autant d'Iferouane.

Aux environs, rien. Rien que le désert. À l’ouest, le massif du Hoggar. Au sud, le sombre Tanezrouft.QUELQUES HÔTES DU DÉSERT

Il faut bien le reconnaître, la situation n’est pas enviable.

Mais que nous servirait-il de plaindre ceux qui n’ont pas un mot de plainte, en ces circonstances ? Le carnet de route ne porte-t-il pas, à cette heure fatale, ces mots pleins d’éloquence :

« Évidemment, la situation n’a rien d’excessivement gai. Mais rien n’est perdu, car c’est le moment de mettre en vigueur le fameux système D. »

Et voilà à peu près tous les commentaires de l’événement. Ne les affaiblissons pas par les nôtres.

Pendant que nous voici arrêtés — pour combien de temps, qui pourrait le dire ? — examinons plutôt la contrée où nous a jetés le mauvais sort, et, n’ayant plus grand-chose à dire sur son aspect géographique, qui ne diffère guère de ce que nous avons vu jusqu’à présent, observons-en les hôtes.

Si désert que soit le désert il n’en est pas moins peuplé, en dehors des hommes qui le traversent. Et, bien que relativement rares, on y trouve des animaux assez variés, assez spéciaux et, parfois, assez inattendus pour retenir un instant notre attention.

Les plus imprévus en ces lieux sont sans doute les animaux aquatiques. Il y a pourtant jusqu’à des poissons dans certains puits sahariens. Et nous trouverons aussi, çà et là, divers batraciens, et enfin des crocodiles. C’est dans les parages de l’oued Imirou que nos explorateurs ont constaté la présence de ces derniers. Au point de vue spécifique, il s’agit là du crocodile dit du Nil, qui d’ailleurs occupe presque à lui seul toutes les eaux africaines et n’a justement disparu que du Nil, du moins dans son parcours égyptien, où il était jadis si abondant.

Il n’est pas le seul reptile de ces parages. Sans parler des grands lézards de sables, varans et autres, qui sont assez communs dans le Sahara, nous verrons aussi qu’on y trouve les espèces de serpents les plus dangereuses, telles que le céraste ou le naja.

Nous aurons l’occasion de reparler du premier, la terrible lefaa des indigènes, la vipère à cornes dont la morsure est souvent mortelle et à laquelle nos voyageurs auront affaire directement ! Quant au second, c’est un grand serpent, dont la taille peut atteindre jusqu’à 2 mètres et qui présente cette particularité de dilater son cou en deux sortes d’ailes latérales, lorsqu’il attaque ou est en danger. C’est l’urœus, si répandu dans l’iconographie des Égyptiens, et qui fut un des animaux sacrés les plus vénérés chez ce peuple.

Déchu aujourd’hui de son rôle divin, il n’a pas cru devoir modifier pour cela ses mœurs, et continue de vivre dans les lieux pierreux et broussailleux où sa présence est un danger aussi réel que celui de la vipère cornue, saut que sa grande taille et sa coutume de se dresser en dilatant son capuchon le signalent plus facilement. Notons enfin dans les mêmes parages, c’est à dire aux approches du Hoggar, les serpents-fouets, dont la réputation n’est pas beaucoup plus honnête que celle des précédents.

À droite : Aujourd’hui, au XXe siècle, les campements des nomades sont restés ce qu’ils étaient aux premiers âges du monde. La tribu errante ne connaît pas d’autre foyer que ce frêle abri qui la protège à peine des feux brulants du soleil, et pas du tout du froid des nuits glacées.

À droite : La voiture s’engage dans le lit ensablé d’un oued. Il suffirait d’un orage pour transformer cette piste en torrent, auquel les rives abruptes ne permettraient pas d’échapper.Mais voici des êtres plus gracieux et qui seront surtout d’une utilité beaucoup plus grande pour nos voyageurs.

Ce sont d’abord de charmantes gazelles, les plus gracieuses peut-être de tout leur groupe, chez qui cependant toutes les espèces rivalisent de légèreté et d’élégance. Celles-ci sont de jolies bêtes de petite taille, au corps ramassé, aux jambes grêles et flexibles, à la tête fine, égayée par de grands yeux vifs et ornée de longues oreilles. La robe est couleur de sable, plus foncée sur le dos, plus claire à la tête, marquée d’une bande brune près de l’œil et sur les côtés, à la limite du ventre blanc.

Cette gazelle, la dorcas des savants, est une habitante typique du désert. L’herbe rare des sables semble lui plaire mieux que les frais pâturages des vallées, et on la trouve dans les endroits les plus désolés, quelquefois même très loin des points d’eau.

Elle y erre par petites troupes, se composant même parfois seulement du mâle et de la femelle et de son petit. Ce sont des animaux perpétuellement en mouvement, sauf aux heures les plus chaudes du jour, pendant lesquelles ils s’arrêtent pour ruminer.

Leur chasse est rendue difficile par l’extrême légèreté de leur course et par la finesse de leurs sens, surtout lorsqu’ils sont en troupe, car alors une sentinelle veille toujours sur la communauté. On surprend plus facilement les individus isolés. Et, la chair des gazelles étant excellente, on comprendra que, chaque fois qu’ils le purent, nos voyageurs eurent recours à ces inoffensives bêtes pour « améliorer un ordinaire » qui laissait parfois à désirer.

Un autre appoint précieux, à ce point de vue, fut celui des mouflons. Ceux-ci sont, à proprement parler, des moutons sauvages, ou plutôt les intermédiaires entre les chèvres et ces derniers. De celles-ci, ils ont les hautes cornes courbes et la toison courte et raide. L’espèce africaine se distingue avant tout par les longues touffes de poils qui s’étendent depuis la base du cou jusqu’aux pieds de devant, formant ces « manchettes » qui ont fait donner au groupe son nom spécifique. D’un appétit aussi frugal que les gazelles, ils se contentent de la végétation qui croît entre les pierres de la région rocheuse et montagneuse, et leur sobriété est telle qu’ils peuvent se priver d’eau pendant plusieurs jours.

Bien moins gracieux que les gazelles, ils n’ont plus leur sociabilité, et on les voit souvent isolés, se déplaçant avec lenteur, mais sachant, quand il le faut, franchir les ravins les plus abrupts et grimper sur les rochers les plus escarpés.

Leur chair rappelle assez celle des ruminants à cornes caduques, tels que les cerfs ou les chevreuils. Et leur grande taille, qui dépasse celle des plus grands moutons, en fait un gibier de choix, dont « l’expédition » ne manqua pas non plus de se ravitailler chaque fois qu’elle le put.

Mais nous avons laissé celle-ci dans une détresse assez alarmante pour que nous laissions de côté ces questions zoologiques...

À moins cependant de revenir au cœur même de notre sujet en disant maintenant quelques mots d’un certain « animal », plus redoutable que les plus affreux reptiles que nous avons décrits tout à l’heure et surtout beaucoup plus difficile à chasser...

Ce monstre, insinuant et invisible, s’appelle... le cafard !SEUL !

Hélas oui, le cafard, puisqu’il faut l’appeler par son nom, va finir par trouver prise sur l’une de ces âmes héroïques et, dès lors, ne la lâchera plus !

Depuis quelques jours, M. Rossion s’aperçoit, sans vouloir se l’avouer, que son camarade n’est « plus le même ». Il n’a pas renoncé à l’effort, il fait bonne mine au mauvais destin. Mais il s’absorbe dans de longues songeries et commence à se rendre compte de la situation. Et, quand la situation est ce qu’elle est, une telle clairvoyance ne vaut rien !

Il faut se distraire. Comme ressource, la chasse. On abat une gazelle, on fait tout de même un joyeux repas. Puis, le lendemain, pour varier les plaisirs on s’en va à la recherche d’un puits, on revient chargé de lourdes outres pleines d’eau... Autres distractions : on trouve les traces d’un campement de Touareg nomades. Alors, on laisse des inscriptions, en arabe et en tifinar, qui indiquent la situation des abandonnés, qui réclament une aide... Peut-être en viendra-t-il d’autres, qui apporteront, à temps voulu, un secours.

Malgré tout la démoralisation fait son chemin. Et M. de Précourt que le souci de graves affaires rappelle en Europe, songe déjà à laisser là l’automobile inerte, à suivre la première caravane qui passera.

Ce n’est pas certes le courage qui lui manque, il l’a prouvé. Mais il y a des forces plus puissantes que la puissante volonté humaine. C’est comme ces fièvres auxquelles l’organisme le plus résistant finit par céder quand elles se sont emparées de lui. Plus on lutte, plus elles resserrent leur étreinte. Et ce sont les plus vaillants parfois qui sont les plus frappés !

M. Rossion, lui, tient bon toujours. Et, pour tenir mieux encore, voici qu’il trouve à exercer un nouveau métier. Il s’improvise boulanger, se met à pétrir de la farine, à cuire un extraordinaire pain qu’il fait sécher sur son sac de couchage et qu’il n’hésite pas à trouver excellent... Mais pendant ce temps, il gèle la nuit à — 7°, et toujours pas la moindres trace de caravane à l’horizon !

Il faut attirer sur soi l’attention, se faire remarquer par quelque chose. Alors, on prépare une mine qu’on fait exploser à la nuit, quand le vent est tombé. Cela doit s’entendre de très loin, et au désert, on sait ce que cela signifie. Si quelqu’un existe, tout là-bas, au fond de l’étendue, il entendra et viendra voir...

La nuit se passe. Puis la journée...

Et voici qu’au soir quelque chose apparaît, qui bouge, aux limites de l’horizon...

C’est un homme. Il vient !

Comme on ne sait jamais au juste à quoi s’en tenir dans ces solitudes peu rassurantes, le premier soin des abandonnés est de s’emparer de leurs carabines et de se tenir sur leurs gardes.

L’inconnu, d’ailleurs, agit avec la même prudence et ne s’approche qu’en faisant de cauteleux détours.

Mais enfin il s’approche, et c’est pour le moment tout ce qu’on lui demande. Du reste, à mesure qu’il s’avance, il semble se rassurer et devenir lui-même plus rassurant...

Si bien qu’il finit par aborder le groupe et se présente.

C’est un Targui. Il a entendu l’explosion d’hier et est venu aux abords du puits pour voir ce qui se passait. Il a vu les inscriptions. Il s’est mis à la recherche. Et le voici.

La conversation s’engage autour du thé traditionnel. L’étranger est décidément un bon Targui de pure race. Car il flaire aussitôt la bonne affaire, expose qu’il possède plusieurs chameaux et que, si l’on consent à lui faire des offres intéressantes, il pourra condescendre à en louer deux.

On propose. Mais c’est lui qui dispose et il se permet des exigences.

Quoi qu’il en soit, il faut en passer par ses conditions. Alors, satisfait, il se laisse aller à ses bons sentiments et offre, en signe d’alliance, une copieuse rasade d’eau, d’autant mieux venue qu’on en était justement à s’abreuver de celle du radiateur !

Chose promise, chose tenue. Le lendemain, 1er mars, le Targui revient fidèlement avec les chameaux promis.

Et, le lendemain encore, M. de Précourt, ainsi que le guide, se mettent en route sur les méharis.

M. Rossion reste seul. Absolument seul.

à suivre

n° 380 du 9 décembre 1926 - En route pour la grande randonnée — Première entrevue avec les Touaregs